「ファシリティドッグ」は、仔犬のときに厳選され、専門施設で2年間の高度なトレーニングを経て初めて役割を果たせる特別なコンパニオンアニマルだ。病院などに常勤して、患者をはじめ、施設にいるすべての人に安心感を与える。特に大きな心理的負荷がかかる場面でのサポートは、ファシリティドッグにしかできない重要な仕事で、その効果は着実に上がっている。ただ、今の日本ではファシリティドッグを導入している病院はごく限られており、支援の広がりが求められている。

特集 ペットと暮らす ルポ 「人にはできないこと」を担うファシリティドッグのちから

文/飯塚りえ

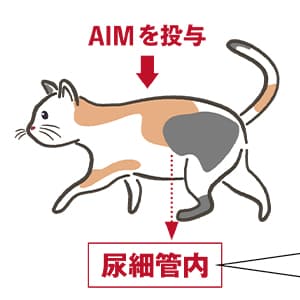

「ファシリティドッグ」は、特定の施設(ファシリティ)に専属で職員の一員として活動するイヌの総称で、現在の日本では、主に入院中の子どもとその家族のサポートを担っている。

入院中の子どもに寄り添うことも仕事

最初に導入されたのは、2010年、静岡県立こども病院。その後、2012年に神奈川県立こども医療センター、2019年に東京都立小児総合医療センター、2021年に国立成育医療研究センターと続き、今では4つの病院でファシリティドッグが活動している。

その一つ、神奈川県立こども医療センターを訪れた。

同センターは小児の高度専門医療を提供しており、小児病院、肢体不自由児施設および重症心身障がい児施設の3つの施設から成っている。ここにファシリティドッグのアニーと、ハンドラーであるシャイン・オン!キッズの森田優子さんが勤務している。

控え室をノックすると、森田さんと共にアニーが顔を出した。警戒する様子はまったくなく穏やかな表情で、遊びたそうにしている。

病院でのファシリティドッグの仕事は入院中の子どもたちに寄り添うことだ。病室を回り、触れ合ったり、ボール遊びをしたり、一緒に散歩に行くこともあれば、手術室にまで同行し、採血や処置のときにも寄り添っている。1時間業務に就いたら1時間の休憩を取るというスケジュールで平日は毎日、午前9時から午後4時まで勤務する。

430床ある病棟では、全員の部屋を一日で回るのは難しいので、森田さんがその日の病棟のスケジュールを確認し、医師や看護師とのアセスメントも参考にしながら、どのように動くかを調整する。

「ベッドサイドに行くこともありますし、子どもたちがプレイルームで遊んでいたら、そちらに行くこともあります。鎮静のときには、処置台の横に座って子どもの目の前にあごをのせて見守ったり、注射のときは、子どもに添い寝をしてなでてもらったりしています。

- *鎮静:薬を投与して興奮を鎮めること。処置に伴う痛みや苦痛を軽減するのが目的。

図1 治療に付き添う処置の際にはベッドサイドで子どもを見守ったり、歩行のリハビリでは一緒に歩いたりと、子どもの前向きな気持ちを引き出している。

今日は、リハビリの応援に行きました。例えば腕を伸ばす訓練なら、子どもは音の鳴るおもちゃを持って、それをアニーが鼻でトンと押すのです。おもちゃを持ち替えたり、手を伸ばしたり―遊びの延長でリハビリができます。活動量を増やしたいときには、宝探しゲームもよくやります。子どもが病棟のどこかにおもちゃを隠して、アニーがそれを探しに行きます」(森田さん)

自分で頑張ろうというちからを引き出す

アニーによって子どもが治療に前向きになれる例は他にもある。

「実は、私はアニーといつも一緒にいるので、アニーがいないときの子どもの様子を知らないのです。カルテに、大きな声を出したり乱暴な振る舞いがある、と記載されている子どもがこころの診療病棟に入院しているのですが、私はその子の、そのような姿を一度も見たことがありません。

先日も、どうしてもイライラしてしまう子どもが、『アニー、ちょっと待っててね』と壁のほうを向き気持ちを落ち着かせようとしている場面を見ました。自分がいら立っている姿をアニーには見せたくなかったのでしょう。

処置室に入れなかった子が、アニーと一緒に歩いて入っていくことができるようになることもあります。また、放射線治療のときにいつもアニーが付き添っている子は、アニーが休みを取った日は怖くて泣いちゃった、と言っていました。

私はハンドラーになる前は外科系の看護師でした。看護師のときは、どうしても薬を飲んでくれない子には看護師が薬を口に入れたり、点滴の処置をするときに暴れてしまう子にはやむなくタオルを巻いたりして拘束せざるを得ませんでした。こんなこと、医療従事者の誰も好んでやることではありません。だからこそ、子どもたちが自分で頑張ろうというちからを引き出すことがどれほど大切か、ファシリティドッグの活動を通して、私自身が学びました。

体調が良いときは、アニーに対してお姉さん、お兄さんぶるときもあれば、体調が悪いときは、アニーに頼る様子が見てとれます」

頑張れるときも、つらいときも、アニーは心の大きな支えになっている。

ファシリティドッグは乳幼児のところにも訪問するが、生後数カ月の赤ちゃんでも効果が表れるのだろうか。

「小さな赤ちゃんはファシリティドッグをあまり認識していないこともあります。どちらかというと、家族のための訪問です。赤ちゃんにはっきりとした反応がなかったとしても、その子にイヌを触らせてあげられたということが、家族にとってはとても励みになるようです。アニーと一緒に写真を撮ったり、アニーを抱きしめたりして、つらい気持ちを吐露している方もいらっしゃいます」

家族からは「子どもより私のほうがアニーを心待ちにしている」と言われることも少なくないという。取材中、以前担当していた子どもの親から、アニーの好物であるイチゴが届いた。

「ターミナル期のお子さんの部屋にも行きます。すると、病室にいた家族や医療関係者が、ふと笑顔になります。日頃から子どもや家族と一緒に過ごしているアニーだからこそ、誰もが笑顔になれるのです(図2)。ファシリティドッグは、人にはできないことができるのです」

図2 日々の生活を見守る処置の付き添いがない時間には、病室を回って子どもや家族と触れ合う。思わず、みんな笑顔に。時にはアニーが「まだ帰りたくない!」と踏ん張ることもある。

看護師から「さっきは助かりました」と声を掛けられた森田さん。

「お薬を飲みたくないと言い出した子どものところに呼ばれたんです。いったん飲まないと言い出したら頑として飲まない意志の強い子なのですが、アニーが行くと、素直にお薬を飲んでいました」

アニーは、看護師や病院の職員にとって、なんとも頼もしい同僚なのだ。

「とてもかわいがってもらっています。看護師がアニーをなでながら『気持ちが和らぐ』とも言います(図2)」

森田さんに、これまでの活動で一番印象に残ったことを聞いてみると、「ファシリティドッグの事業を始めた当初ですね」との答えが返ってきた。

「静岡県立こども病院で始めたときは、ベイリーというファシリティドッグが一緒でした。最初はロビーで触ることができる程度で、病棟に入ることはできませんでした。集中治療室(ICU)に入れなかったので、ベイリーに会いたい子は出入り口まで来なければならないという状況でした。

ところが、ベイリーのことが大好きで、ベイリーと一緒にいると、表情や活気がみるみる変わる子がいました。それを見ていた当時のICUの医長が、ベイリーが中に入ることを許可したのです。その先生も最初は、ファシリティドッグにネガティブな見方をしていたと思います。しかし会うたびに『あの子のこと、よろしくね』と声を掛けてくれるようになったのです。やがてベイリーが入ることのできる病棟が増え、処置にも付き添えるようになりました。今では、骨髄穿刺や腰椎穿刺などを行う清潔管理の厳しい処置にも伴うようになっています」

ファシリティドッグは、神奈川県立こども医療センターでも清潔管理の最も厳しいクリーン病棟をはじめ、どこにでも入ることができる。

ハンドラーも重要な役割を担っている

ファシリティドッグの活動を日本で中心的に行っているシャイン・オン!キッズは、理事長であるキンバリ・フォーサイスさんが創立した。キンバリさんは、自身の子どもを白血病による合併症で亡くしており、その経験から、小児がんと闘う子どもとその家族のために役立てたいと、2006年にシャイン・オン!キッズの前進であるタイラー基金を設立した。

その後、いくつかの事業を経て、アメリカで見たファシリティドッグの事業を立ち上げることを決めた。実際に日本でファシリティドッグが導入されるようになるまでの道のりは、平たんでなかったはずだ。しかし少しずつ理解されるようになり、2021年、全国に15ある小児がん拠点病院の中でも中心的な役割を担っている国立成育医療研究センターにファシリティドッグが導入された。シャイン・オン!キッズで研究員を務める村田夏子さんが説明する。

「アメリカの例を参考にしながら事業を進めてきましたが、アメリカと日本では医療体制が異なるので、サービスを提供する際のシステムも変えています。アメリカでは、ファシリティドッグの導入病院の看護師や臨床心理士、作業療法士などがファシリティドッグを扱うハンドラーになりますが、私たちの場合、ファシリティドッグとハンドラーを一緒に派遣します。

ハンドラーは、臨床経験5年以上の医療従事者を条件としていて、その上でイヌと共に活動するための研修を受けた者が従事します。日本の病院で普及させるために必要と考えての措置ですが、世界的にも見られないシステムです。大切にしているのは、入院中の子どもとその家族をサポートするために、医療スタッフの一員としてどこででも動けるようにすることでした。そこで、病院内で組織横断的に動ける常勤の医療従事者を、ハンドラーとして起用しています」

活動開始当初は、衛生面で不安はないのか、イヌが適切に行動できるのか、子どもがアレルギーを発症しないかなど、否定的な反応が多かったという。しかし導入した病院で医師、看護師、職員にアンケートを取ったところ、ファシリティドッグの有効性に対して懐疑的な声はほとんどなくなったそうだ。

図3 勤務以外の様子ファシリティドッグになるため、治療のあらゆる場面を体験して適性を見る。休憩中にはスタッフに甘える様子もあれば、勤務を離れたオフの日には、思い切り羽を伸ばしてやんちゃな面を見せるなど、個性はいろいろ。

心理社会的なサポートが大きな目的

2023年に発表した静岡県立こども病院と関西大学との共同研究では、医療従事者からの評価が特に高かったのはターミナル期の緩和ケアだった。入院時から関わることのできるファシリティドッグだからこそ、早期からの介入が求められる緩和ケアにもちからを発揮する。ターミナル期の子どもの病室にファシリティドッグが来たら「病室の空気が変わった」、という医療従事者のコメントもあったという。

「小児がんのターミナル期のケアに関する研究の多くでは、看護師、医師が毎日声を掛けるべき、という報告があります。一方、多くの医療従事者が『どのような声を掛けるべきか分からない』、というジレンマを抱えています。そこでちからを発揮したのがファシリティドッグではないでしょうか。イヌはノンバーバル(非言語)コミュニケーションのプロですから、言葉がなくても寄り添える存在です。また、臨床的に状況を判断できるハンドラーも重要です」(村田さん)

盲導犬、介助犬、聴導犬といった補助犬の場合「身体障害者補助犬法」という法の下で地位が確立しており、身体的なサポートが目的となっている。一方、ファシリティドッグは心理社会的なサポートが大きな目的である点が、身体障害者補助犬とは異なる。

現時点でシャイン・オン!キッズの活動は、小児病院のファシリティドッグのみだが、アメリカなどファシリティドッグ先進国では、医療機関、裁判所、教育機関という三大領域で活躍している。例えば裁判所では、主に性的虐待を受けた子どもの心理的負荷を軽減するために、法廷での証言や司法面接といった場所で子どもに付き添う。

神奈川県立こども医療センターでは、ファシリティドッグの存在が周囲の「心」を支えていた。村田さんにも印象に残っている出来事を聞いてみた。

「イヌの共感能力を痛感したことがあります。東京都立小児総合医療センターでファシリティドッグのアイビーが、骨髄穿刺に同伴練習したときでした。骨髄穿刺は、骨盤に太い針を刺すので患者への侵襲性が高く、高い清潔レベルの操作が求められ、医療従事者は集中しなければなりません。鎮静がかかるまで、子どもには『アイビーはここにいるよ』と声を掛けて励ましていたのですが、そのときは練習だったのでアイビーは床におり、医師や看護師の姿は見えても、ベッドの様子は見えません。

その手技の集中のピークは恐らく針を刺した瞬間と、その後に注射器で骨髄液を吸引しているときなので、吸引が終わると集中の峠を越えます。その瞬間、アイビーがふうっと小さくため息をついたのです。医師や看護師がほっとした瞬間を共有しているかのような行動に、彼らも驚いていました。ファシリティドッグのちからはすごい、と感心しました」

ファシリティドッグのちからは徐々に理解されつつあるが、普及の課題は資金なのだという。今の活動は企業や個人からの寄付に頼るところが大きく、ファシリティドッグのちからがさらに広く理解され、多くの支援が集まることが求められている。