特集 科学的防災のススメ 増える洪水・土砂災害——情報活用で適切な行動を!

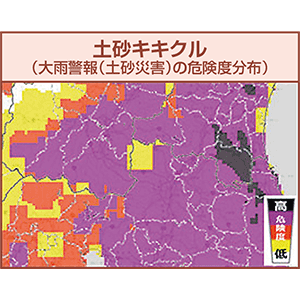

大規模な水害が世界各地で多発している。日本でも洪水や土砂災害が各地で起こっている。いざというとき、適切な避難行動を取るためには確かな情報は不可欠だ。今は気象庁の危険度分布情報サイト「キキクル」をはじめ、インターネットやマスメディアから、信頼できるさまざまな防災情報が得られる。また、地方自治体が公表しているハザードマップを見れば、身の回りの危険をあらかじめ把握できる。適切に行動するには、情報を総合的に活用することが何より重要なのだという。