認知症の発症には遺伝子や性ホルモンなどさまざまな条件が関わっており、その確かなメカニズムは解明されていない。しかし医療の現場では、認知症には男性と女性の間に違い、すなわち性差があることが知られている。例えばアルツハイマー型認知症の発症率は、女性が男性の約2倍と高く、患者数も多い。介護の現場でも、性は多様であることが認識されるようになり、性的マイノリティへの配慮も意識されつつある。

特集 多様な性 「性」の違いを考慮する認知症の医療と介護

文/茂木登志子

2017年に発表された論文『認知症と性差』が大きな反響を呼んだ。筆頭執筆者の熊谷亮医師は、性差医学の専門研究者ではない。しかし、精神科の臨床医として多くの認知症の患者に出会う中で、男性よりも女性のほうに認知症が多く、特にアルツハイマー(Alzheimer)型認知症に女性が多いと実感していたという。

「例えば、十数年前くらいから、“閉経後”の“女性”で“糖尿病”を持っているけれどあまり病院に行っていない、という初診の患者さんの場合、統合失調症などの精神疾患よりもアルツハイマー型認知症の可能性が高いという臨床経験を重ねてきました。これは私だけではなく、多くの精神科の臨床医に共通する体験的実感ではないでしょうか」

認知症というのは、さまざまな原因で認知機能(思考力、記憶力、論理的推理力)の働きが低下し、日常生活や社会生活に支障をきたした状態を総称したもので、いくつかの種類(病型)に分けられている。その中で最も多く、全体の約6割を占めているといわれているのが、アルツハイマー型認知症だ。次いで多いのが脳血管性認知症で、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがこれに続く。このようにさまざまなタイプの認知症の中で、女性にアルツハイマー型の発症率が高いといわれている。

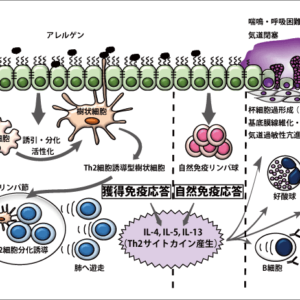

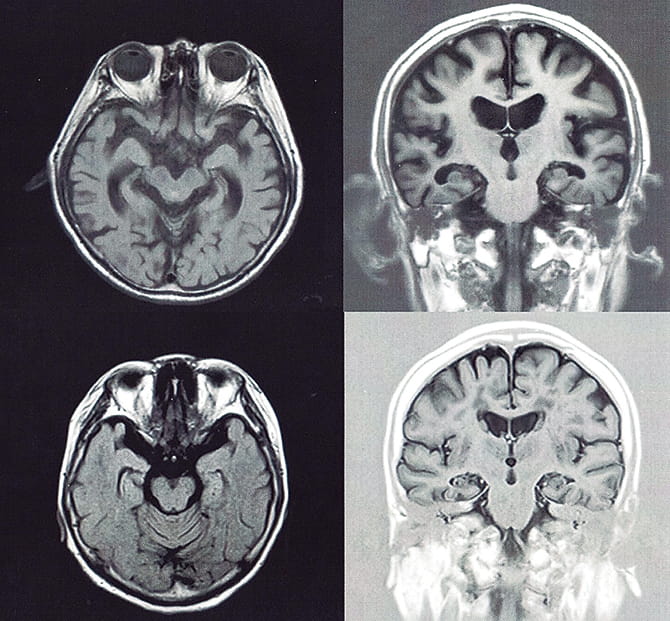

「アルツハイマー型認知症は、10年以上の長い歳月の中で脳に本来は不要なアミロイドβやタウタンパク質が沈着し、脳細胞が損傷したり神経伝達物質が減少したりして、記憶をつかさどる海馬を中心に脳全体が萎縮して起こると考えられています(図1)。

図1 比較画像で見るアルツハイマー型認知症の脳萎縮画像はいずれも 60 代女性の頭部 CT (左側がアルツハイマー病、右側が正常な脳)。アルツハイマー型認知症では、海馬を中心に脳全体が萎縮している。

この大筋に加えて、発症には遺伝子や性ホルモンなどさまざまな条件が関わっていています。しかし、詳細なメカニズムはまだ解明されていません。私見ですが、おそらくまだ解明されていないものも含めていろいろな因子があり、発症の条件がすべて整った場合に、トリガーが引かれるのではないかと考えています」

女性、遺伝子、性ホルモンなど、さまざまなキーワードから、トリガーが引かれる条件を考察する中で「性差」が浮かび上がってきたという。ここでは、認知症患者の診療および研究の中で熊谷医師が見いだした、医療・介護における認知症に関わる性差について聞いた。

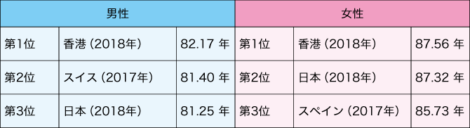

加齢は認知症発症の最大の危険因子だ。平均寿命の国際比較からも日本人が世界的に見ても長寿であることは明らかだ。2019年に発表された厚生労働省の「簡易生命表」(平成30年版)によると、男性の平均寿命は81.25歳で、女性は87.32 歳となり、いずれも過去最高(男性:81.09歳/2017年、女性:87.26歳/2017年)を更新している(表1)。

表1 平均寿命の国際比較厚生労働省によると、2018年の日本人の平均寿命は男女ともに過去最高で、100歳以上の高齢者は7万人を超えた。これを反映して、男女ともに世界の長寿国トップ3に入っている。

出典:厚生労働省「平成30年簡易生命表の概況」より

女性に多い背景

また、総務省の統計によると、2018年9月時点での65歳以上の高齢者人口を男女別にみると、男性は1545万人、女性は2012万人で、女性の高齢者人口が初めて2000万人を超えた。さらに、15~64歳では男性人口が多いのに対し、65歳以上では逆転して女性が男性より多くなっている。

このように女性のほうが男性より平均寿命が長く、高齢者人口に占める割合が相対的に高いことから、加齢による認知症が女性に多いことはうなずける。また、認知症の中でもアルツハイマー型が最も多いことから、高齢女性にアルツハイマー型認知症が多いことが導き出せるだろう。

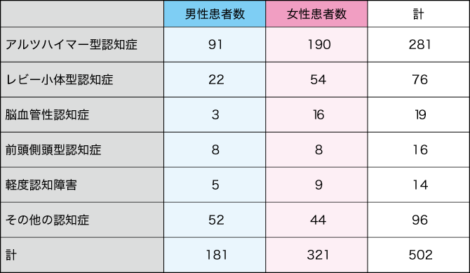

「私がかつて勤務していた高齢者専用病棟の入院患者の内訳でも、女性が多くなっています(表2)。しかし、人口や寿命の差を統計学的に除いても、女性のほうがアルツハイマー型認知症を発症しやすいという報告が多く見られます。加齢以外にも、女性の発症トリガーに影響している要素があると考えられます」

表2 2018年に都内高齢者専門病院の認知症病棟に入院となった患者の内訳認知症病棟における入院総患者数を含め、すべての項目で女性患者数が男性患者数を上回っている。また、アルツハイマー型認知症では、女性の患者数は男性の2倍強を示している。(作成:熊谷 亮)

キーワードの一つが、糖尿病だ。血糖は、すい臓から分泌されるインスリンによってコントロールされている。役割を終えたインスリンと脳に不要なアミロイドβは、インスリン分解酵素で分解される。ところが高血糖状態が続いてインスリン分泌量も増えると、インスリン分解酵素はアミロイドβの分解ができなくなる。また、高血糖状態は脳を含む全身の血管を傷める。医学的には、こうした事情が重なって高血糖状態がアルツハイマー型認知症を招くと考えられる。さらに、糖尿病の患者数には大きな男女差はないが、女性の通院率は男性に比べて低い。

「すべてをつなげた明確なエビデンスがあるわけではありません。しかし、こういう複合条件から、糖尿病を持った女性のアルツハイマー型認知症患者さんが多いのではないかと考察します」

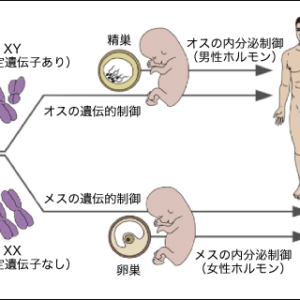

疾患の性差を考える際に、女性ホルモンの影響は無視できない。エストロゲンは女性の心身の健康を維持する働きをしている。

「エストロゲンは脳においても重要な働きをしています。脳内にエストロゲンの受容体があり、神経のシナプス機能の向上やアミロイドβによる神経細胞死の抑制などに働いているのです」

閉経が近くなると卵巣の働きが低下し、卵巣から分泌されるエストロゲンの量は急激に減少する。

「それが脳機能に悪影響を及ぼし、アルツハイマー型認知症の発症リスクを高めると考えられています」

更年期症状や更年期障害の治療のために、閉経前後に体内で不足がちになったエストロゲンを補充するホルモン補充療法がある。閉経後のエストロゲン分泌低下とアルツハイマー型認知症発症に関連があるという仮説から、アルツハイマー型認知症の発症予防として、ホルモン補充療法が役立つのではないかと多くの研究調査が行われてきた。

「それらの結果を簡単にまとめると、閉経直後に投与すると発症リスクは低下します。しかし、閉経からかなり経過して、特に高齢になってから投与すると、むしろリスクが増加します。治療期間によっても結果に差が出るなど、条件は限られるようです」

解明すべきことはまだ多いが、一定の効果を得たことを、熊谷医師は前向きに評価している。

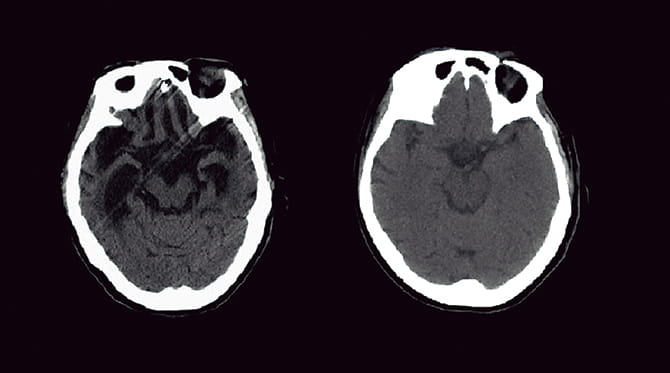

症状と介護に見る性差

認知症を発症してからの性差に目を向けてみよう。検査画像の所見では明らかに脳にアミロイドβの沈着や萎縮が見られるにもかかわらず、認知症の症状が見られない場合や、脳の萎縮に比べて出現する症状が軽いケースがある。これは「認知の予備力」によるものと考えられている。ここにも性差が見られるのだ。

認知の予備力というのは、脳の機能が損傷されても、それを埋め合わせることができる脳の働きのことだ。この予備力は、脳損傷前に蓄積されてきた教育歴や職歴などによる知的機能の高さなどによって異なる。ジェンダー規範などの影響もあり、高齢者の場合、女性より男性のほうが予備力が高いと考えられる。また、男性のほうが女性より脳が大きいという報告がある。

「男性のほうが強い脳萎縮を示していますが、認知機能検査のスコアは女性と同程度です。認知の予備力によって、実際の脳の損傷状態よりも軽度の症状で抑えられていると考察されます」(図2)

図2 「認知の予備力」に見る性差軽度の認知症患者の頭部MRI(上2点:男性85歳、下2点:女性72歳)だ。MMSE(Mini-Mental State Examination)という認知機能検査のスコアは、男性が21点、女性が20点。30点満点のこのテストでは、21点以下は「どちらかというと認知症の疑いが強い」という判定だ。

認知症の主な症状は、「中核症状」と「BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia:行動・心理症状)」に大別される。

中核症状は、脳の障害によって起こる直接的な症状で、記憶障害(過去の体験を忘れ、新しいことが覚えられないこと)や見当識障害(時間や目の前にいる人物が理解できなくなること)などだ。これらは認知症になるとほぼすべての患者に生じる。

BPSDは、不安、抑うつ、妄想などの「心理症状」や徘徊、暴言・暴力などの「行動症状」だ。中核症状が基盤にあり、一人ひとりの身体的要因、環境的要因、心理的要因などが影響して生じる。

熊谷医師は、ここにも性差は見られるという。

「女性はもともと不安や抑うつが強いといわれていますが、BPSDの一つである被害妄想を訴える症状が多いという報告があります。男性は、介護者に対する攻撃性や暴力が問題となるケースが多いとされています」

出現する症状が多様で、介護する側に負担を強いることが多い。ここで介護環境に目を向けてみる。実は、介護環境にも性差があるのだ。

「高齢社会白書」(平成30年版)で、介護が必要になった主な原因についてみると、「認知症」が18.7%と最も多い。介護が必要になった場合に、誰に介護を頼みたいかを問う項目では、男性の場合は「配偶者」が56.9%、女性の場合は「ヘルパーなど介護サービスの人」が39.5%と最も多くなっている。

実際に介護を受けている場合では、主な介護者は家族(配偶者、子、子の配偶者など)だ。これを性別で見ると男性が34.0%、女性が66.0%と女性が多い。配偶者が介護者となっているのは25.2%で、高齢者の介護を高齢者が行う「老老介護」が相当数存在しているとみられる。

このようなことから、女性は認知症患者数が多いという一方で、女性が介護の担い手でもあるという現実が見えてくる。老老介護には認知症の高齢者が認知症の高齢者の介護を担う「認認介護」も含まれているだろう。

役割分担の性差は、生物学的な性差というより、社会的・文化的につくられたジェンダー差といったほうが正確かもしれない。だが、在宅介護では介護の質に影響を与える要因になっている。

「配偶者であれ、子であれ、男性が主たる介護者となる場合、従来のジェンダー規範のために家事に不慣れだったり、言動が少し粗雑だったりするので、女性介護者と比べて介護の質が落ちることもあります」

LGBTを含む今後の課題

認知症における性差は、医療・介護などの施設で提供するケアの質とも無縁ではない。現在、医療や介護などの施設内では、患者を従来通りの生物学的な「身体の性」で男女に分けて看護や介護を行っている。例えば入院病棟でも、多床室の場合は同じ病室には男性同士、あるいは女性同士という具合に同性同室が原則だ。また、入浴や排せつなど羞恥心を伴う介助場面では、尊厳を傷つけないようにという配慮により、同性介助を行うようにしている施設も少なくない。

しかし、性は多様であることが徐々に認識されるようになってきた。近年、報道などで接することが多くなったのが、LGBTという言葉だ。これは、Lesbian(女性同性愛者)、Gay(男性同性愛者)、Bisexual(両性愛者)、Transgender(生まれながらの性とは異なる性で生きる人)の頭文字をとった単語で、性的マイノリティ(少数者)を表す言葉の一つだ。

「最近は高齢者の中にも性的マイノリティはいます。いいえ、きっと昔からいたでしょう。文献を調べると、どうやら個々に対応していたようです。しかし、今後は特別な事例として対処するのではなく、医療・介護において性的マイノリティにどのように配慮すべきか検討し、より良いケアを提供できるようにする必要があるでしょう」

トランスジェンダーの中には、外科手術によって身体的にも自認する性に変えた人も少なくない。男性の体から女性に変えた場合、丸みを帯びた女性らしい体を維持するために女性ホルモンを継続投与している人もいる。女性ホルモンと認知症の関係では、多くの研究報告があるが、こうした性的マイノリティに対する研究事例が不足している。

「不足しているのは、高齢男性認知症患者の治療方法やデイサービスなどでの介護プログラムも同様です。絶対数が少ないからかもしれません。認知症ケアの質向上という視点で、LGBTも含めて今後の課題と考えています」

最後に気になっていた質問をした。認知症予防にも性差はあるのだろうか?

「女性であることが、アルツハイマー型認知症のいちばんのリスクだといわれることがあります。しかし、女性だからといってあきらめることはありません。健康寿命を延ばすには、生活習慣病にならないような健やかな食事と適度な運動が基本です。予防に性差はありません」

脳を活性化する刺激としては、喜怒哀楽の感情のうち、“喜”と“楽”を多く感じる生活を心がけるようにと助言する。美味しい、楽しい、うれしい。そんな気持ちになれる生活を心がけたいものだ。