植物は能動的に動いて環境を変えることはしない。しかし置かれた環境に順応し、命を確実につなげる生殖手段によって生育地を広げてきた植物は、地球上のあらゆる所で繁栄している。しかも、光合成によって無機物から有機物を生み出す能力があり、その圧倒的な生産性で動物の栄養を一手に担う。チャールズ・ダーウィンが言ったとされる「地球で生き残ることができるのは、最も強いものではない。最も賢い動物でもない。ただ変化できる生き物だ」とはまさに植物を指し示している。

特集「植物」驚異の生存戦略 〈巻頭インタビュー〉

「4億7000万年」を生き抜いた

したたかな「進化形態」

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

植物は地球の陸上に登場してから4億7000万年の歴史を持つ生物です。現生人類のホモサピエンスの歴史は20万年とも30万年ともいわれ、それとは比べようもないのです。植物と人間の大きな違いは、環境へのアプローチです。人間は自分の都合の良いように環境を変えようとしますが、植物は、置かれた環境に適応できるように進化して、長い歴史を生き抜いてきました。

海から上陸した植物の祖先は、シダやコケのような胞子植物でした。シダの場合、胞子が散布され、発芽して前葉体ができます。そこで雌雄の生殖器官が形成され、精子と卵細胞ができてようやく受精が可能になるのですが、受精のためには、精子が卵細胞まで泳いでいかなくてはなりません。ですから、シダ植物の生育地は水分のある場所に限られているのです。

果実は植物の画期的な“発明”

1億年以上を経て、植物は花粉を飛ばすようになり、そして種子をつくるようになりました。種子はすでに受精を済ませており、また、冬の寒さ、夏の暑さといった厳しい環境をしのぐための、身を守る手段ともなりました。

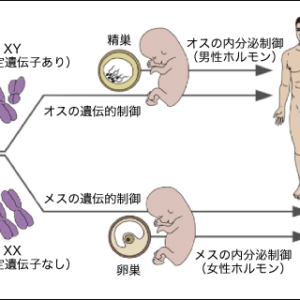

植物の画期的な“発明”は、果実でしょう。裸子植物は多くが風媒花で種類も多くありませんが、被子植物は25万~40万種といわれています(図1)。被子植物は、種子を包む果実をつくることによって、鳥などの動物に果実が食べられ、種子はフンとしてあちこちにまかれていきました。こうして植物は動物との共存関係を成立させて、生育する地域を広げていったのです。

図1 裸子植物と被子植物裸子植物から被子植物への画期的な進化が生育地の拡大へと導いた。胚珠が露出している裸子植物に対して、被子植物では子房に包まれている。

環境に適応して生育地を広げた植物は、無機物から有機物を生み出すことのできる生物として、他の動物の栄養を一手に担っています。しかし、食べ尽くされないように、トゲを身に着けたり、毒を仕込んだりするなどして、さまざまな“防衛手段”を凝らしています。

そもそも植物が土の中に潜ってしまうこともその一つです。初夏に、庭の草むしりをすると、白い小さな花を咲かせるドクダミ(図2)が目につきます。すぐに抜け、除草も簡単なように思いますが、抜いたと思ってもすぐに出てきます。ドクダミは地下茎が伸びているので、引っ張ったところで、上の部分が取れるだけで地下茎は無事ですから、すぐに次の葉が出てくるのです。除草困難な雑草は、ほとんど地下茎を持っています。

(写真:渡辺広史/アフロ)

(写真:渡辺広史/アフロ)

図2 群生するドクダミ除草の困難な雑草とされるドクダミは地下茎を張り巡らせている。地下茎の種類によっては、根のように養分を蓄えたり、繁殖の役目を担うものもある。

また球根は、植物が生み出した、デンプンを蓄える仕組みで、地下部の一部を肥大化させた養分の貯蔵庫です。チューリップやヒガンバナの肥大した球根がよく知られていますが、これらの球根は数年かけてつくられるもので、その労力も小さくありません。いざというときのためにためておいた養分を食べられては困りますから、多くの球根には毒があります。

他にも、防衛のための毒といえば、葉を傷つけると放出されるフィトンチッドがあります。例えば、クスノキのショウノウやサクラのクマリン、ヒバに多く含まれるヒノキチオールなど、防虫効果や殺菌作用のある物質です。

植物は、こうした化学物質を時期や場面に応じて使い分けています。植物が苦味成分を産生するときは、基本的に「今は食べられたくない」時期です。ゴーヤは、ニガウリとも呼ばれて人間には特有の苦味が好まれますが、本来、ゴーヤが苦い時期は、まだ種子ができていないので食べられないように苦味で実を守っているのです。青い実を取らずにいると、やがて実が黄色く熟し、パーッとはじけて赤く甘いゼリー状の物質に包まれた種子が出てきます(図3)。その甘い実に鳥が寄ってくるのです。

(写真:菊地一彦/アフロ)

(写真:菊地一彦/アフロ)

図3 熟して破裂したゴーヤの実ニガウリとして知られるゴーヤは、熟すと甘い果実になる。

モロヘイヤの葉は栄養価が高いことで知られていますが、種子にはストロファンチジンという有害物質が含まれているので、花が咲いてきたら種子ができている部分を食べてはいけません。子孫をつくる時期には種子を守る仕組みがあり、繁殖に向けて虫や鳥に“食べられたい”となれば、赤色や黄色で食べ頃を示したり、甘い香りで誘ったりと、植物は巧みにコントロールしているのです。

植物はこうして、発芽から開花、生殖まで確実に子孫を残すための仕組みをいくつも備えています。

植物の大きな特徴は、動き回らず、適した時期と場所で発芽することでしょう。発芽にぴったりのタイミングを知っているのはどうしてでしょう?

植物の発芽条件として適当な「温度、水、空気」の3つが示されていますが、実は、その条件下で発芽しない植物も多くあります。レタスなどの好光性種子は暗い所では発芽しないのです。

光合成に利用される光エネルギーに赤色光がありますが、植物はフィトクロムという色素タンパク質を利用して赤色光と遠赤色光とを感知しています。光合成には赤色光が必要ですから、赤色光が豊富にある場所かどうかを知ってから発芽するのです。仮に遠赤色光の割合が多ければ「発芽しても光合成に適さない環境だ」として、発芽が抑制されます。

温度の変化を感じて発芽する

季節の移り変わりを温度で知ることも大切です。発芽のときには、貯蔵している炭水化物や脂肪から、ビタミンや酵素、それに紫外線に抵抗するためにフラボノイドやアントシアニンといった物質を合成します。つまり発芽時にはエネルギーを大量に使って激しい代謝が起きるため、一定の温度が必要となるのです。しかし、単純に暖かいだけでは発芽しない種子もあります。野生では春に発芽するシロザやアカザといった植物は、実験でもよく使われる植物で、発芽させるには、20℃が12時間、次の12時間が4~5℃など、変温という処理が必要です。

温度の変化が感じられるということは地表近くにいるということになり、発芽すれば、地上に出て光合成ができます。逆に温度変化がないということは、自分が地中深くにいることになり、発芽しても地上に出るまでに栄養を使い切ってしまうので、発芽しないのです。そこで、その土地が耕されたりして、変温が感じられる地上近くに移動するまで、発芽のチャンスを待つのです。

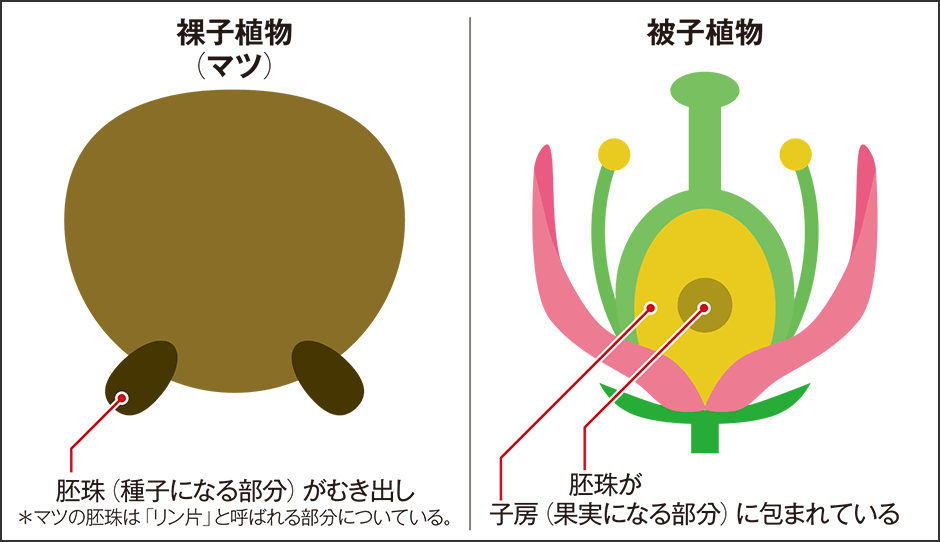

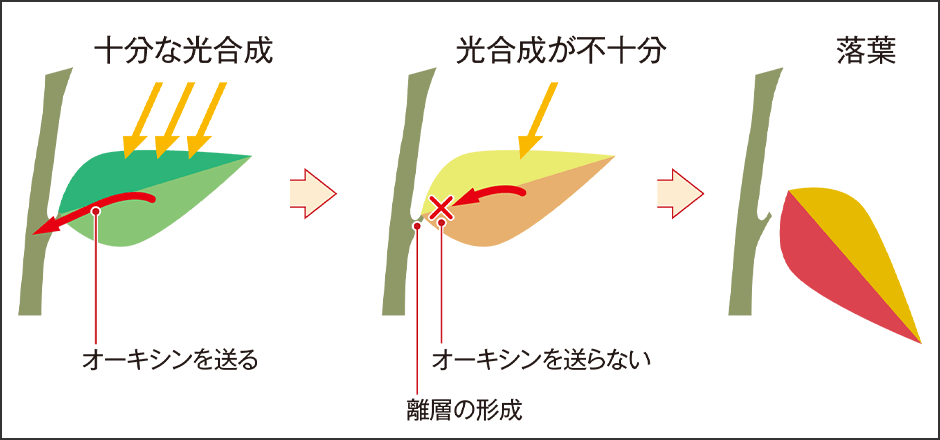

成長し、一定の大きさになって複数の芽をつけた植物では、「頂芽優勢」というルールがあります(図4)。一番上にある頂芽が伸び、葉の付け根にある側芽は伸びないという仕組みで、頂芽から「オーキシン」という植物ホルモンが下の芽に送られ、細胞分裂を促す植物ホルモン「サイトカイニン」の働きを抑制するからです。オーキシンは植物ホルモンの中でも主要なものの一つで、葉の寿命にも関連しています。落葉樹の葉は、光合成の力が衰え十分な養分が送れなくなると、葉の付け根に「離層」という組織が形成され、枯れ葉となって自然と落ちていきます(図5)。

図4 頂芽優勢常に一番上に生える芽が成長し、下の芽の成長が抑えられる。一番上の芽から産生されるオーキシンという植物ホルモンが、下の芽の成長を促すサイトカイニンの働きを抑えている。

図5 離層十分な光合成ができないようになると、離層が形成され、葉が落ちる。

オーキシンは、離層の形成を阻害する作用があるのですが、葉の寿命が近くなり、オーキシンの合成量が減ると、離層形成の阻害が解かれるというわけです。このとき、葉に残っていたデンプンやタンパク質などの栄養を幹本体に返し始めるというのも、エネルギーを無駄にしない効率的な仕組みです。

さて無事に芽が出たら、次は開花となりますが、そこにも適切なタイミングで花を咲かせる仕組みが作用しています。秋に種子をまく「秋まき性」のムギは、秋に発芽して春に花を咲かせますが、春にまいても発芽し成長はするのです。秋の日長は春のそれと似ているので、日長だけを目安としていると冬に花を咲かせてしまうことになります。そこで間違いなく春に開花するよう、冬の寒さを経験していないと花芽は形成されません。逆にいえば、冬の寒さを経験する「バーナリゼーション(春化)」によって花芽形成の抑制が解かれるのだと考えられています。発芽や開花という重要なタイミングをしっかりと感知する仕組みが植物には備わっているわけです。

人間にとって、季節の移り変わりを感じる植物としてなじみ深いのは春のサクラでしょう。サクラにももちろん開花のタイミングを計る仕組みがあります。

ソメイヨシノは、夏につぼみをつくります。それなら秋に咲きそうに思いますが、秋に花が咲くと、種子ができるまでに冬の寒さが来るので種子をつくれません。そのため、つぼみは硬い「越冬芽」にくるまれて冬を越すことになります。

越冬芽をつくるのは、秋のうちに済ませる仕事です。だんだんと長くなる夜の長さを感じて葉ではアブシシン酸という物質がつくられます。この物質は休眠を促す作用があり、夏からある芽が越冬芽となるのです。まれに秋にソメイヨシノが咲いているのを見ることがあると思います。その木の夏の姿を思い出してみると、毛虫にほとんどの葉を食べられてしまっているはずです。葉がないと夜の長さを感知できないためアブシシン酸が合成されず、秋の暖かさで開花してしまうのです。

越冬芽になったあと、冬の寒さを経験すると越冬芽中のアブシシン酸が分解されていきます。しかし、アブシシン酸がなくなってもすぐに開花とはなりません。温度が上昇してジベレリンという物質がつくられるのを待たなくてはなりません。ジベレリンは、発芽促進や休眠打破などに作用し、開花を促す植物ホルモンです。

春に注目されるサクラですが、実際は、越冬芽にあったアブシシン酸が寒さによって分解され、暖かくなってジベレリンが合成されるという2つの過程を経る必要があり、開花まで長い時間をかけて準備をしているのです。

生産性の高さは目を見張るものがある

発芽や開花の最適なタイミングを計り、エネルギーを効率よく使って与えられた場所で世代をつなぐために精緻な仕組みを持つ植物ですが、その生産性の高さは、目を見張るものがあります。

春、1粒のコメをまいたとしましょう。秋の収穫時には何粒になるでしょう? 収穫のときには、1株に成長しています。1株にはおよそ20本の穂が出ます。1本の穂には約80粒のコメができます。つまり、春に1粒だったものが秋には1600粒にまで増えるのです。お金で考えたら、実感が湧くかもしれません。1万円が半年ほどで1600万円になるのです。とんでもない増え方だとわかります。これだけの生産能力があるからこそ、植物は地球のすべての動物を養うことができるのです。

驚くような生産力は、コメだけではありません。科学博などで展示されるので知っている人も多いと思いますが、トマトをハイポニカ栽培で育てると1本の木のように巨大に成長し、1株に1万数千個の実をつけます。温室で水耕栽培をして育てますが、栽培用養液の成分も公開されており、なんら特殊な手を施しているわけではないのです。環境条件が整えば、植物はこれだけの生産性を発揮できる能力を潜在的に持っているという例です。

植物の一生のどこを取っても、精緻な仕組みができあがっています。そして、現代では人間の勢力が拡大し、人との共存によって生き残るという場面も増えてきました。

ヒガンバナは特に人間の暮らしと結び付きの強い植物です。生き延びるための形として球根の例を挙げましたが、日本のヒガンバナは種子をつくりませんので、群生しているものはほとんど人の手によるものです。

お墓の周りに群生するヒガンバナは、土葬の時代の名残です。ヒガンバナの球根も有毒ですから、遺体を傷つけるネズミやモグラなどを遠ざけるために、お墓の周りに植えられました。田畑のあぜにあるヒガンバナも同じ目的です。動物に荒らされて土地の境界がわからなくなったり水田の水が流れ出たりしないよう、ヒガンバナで防ぐ意味がありました。

今は、ヒガンバナに含まれるガランタミンという物質が、アルツハイマー病の治療薬に使われています。アルツハイマーの症状としてアセチルコリンの減少がありますが、ガランタミンは、アセチルコリンの分解酵素の働きを抑制するという作用があるのです。

あらゆる場所に広がる植物の様子を見ると、無用な競争を避け、与えられた環境に適した共存共生を目指すこと、そして、常に多様性を担保して進化することが繁栄の大きな理由ではないかと思われます。植物は、自給自足、自己防御で命をつなぎ、周りの環境に合わせて進化し勢力を拡大してきました。進化論を研究したダーウィンが、「地球で生き残ることができるのは、最も強いものではない。最も賢い動物でもない。ただ変化できる生物だ」と言ったとされます。まさに植物を表した言葉です。