日本における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策は、5月25日の緊急事態宣言の全面解除を区切りに新たな局面に入った。ワクチンができるまでの間、私たちは免疫を持たず、まさに丸腰のまま、この未知のウイルスと闘わなければならない。けれども、踏みこたえていたその間にも、研究者たちは確実に、その正体を明らかにしつつある。東京大学医科学研究所の河岡義裕教授に、前号に続き再び話を聞いた。

※インタビューは2020年5月27日に行われました。

イラストレーション/北澤平祐

日本における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策は、5月25日の緊急事態宣言の全面解除を区切りに新たな局面に入った。ワクチンができるまでの間、私たちは免疫を持たず、まさに丸腰のまま、この未知のウイルスと闘わなければならない。けれども、踏みこたえていたその間にも、研究者たちは確実に、その正体を明らかにしつつある。東京大学医科学研究所の河岡義裕教授に、前号に続き再び話を聞いた。

※インタビューは2020年5月27日に行われました。

「3密」という感染リスクの発見から、私たちの生活は一変した。過去の映像や写真を見ると、どれだけ人と密に暮らしていたのだろうと改めて驚く。「ウィズ・コロナ」という言葉にも違和感を覚えていた。どうやったって前向きには捉えられないからだ。

だがどれだけ拒もうとも、そしていったん感染者数がゼロになろうとも、ウイルスがまったく消え去るわけではない。目に見えない感染連鎖が、ある時に顕在化することはすでに経験からも理解している。

ということは、まったく元通りの密な生活に戻ることはしばらくできないということか。否でも応でも、コロナと当面つきあっていかなければならない。

ふいに現れる映像や写真を見ると、懐かしく思う。熱気であふれるスポーツ観戦、大声で歌ったり跳ねたりするライブハウス、心置きなく大勢で集まる会食。もしも大丈夫と言われても、しばらくは密であるか心配になって、心から楽しむことはできないかもしれない。

いつになればウイルスは消えるのか。いったんは収束に向かっても、次なる大きな感染の波も懸念されている。この状況を打開する切り札として世界中が切望しているのが、ワクチンだ。ワクチンを巡って企業の株価は上下し、ベンチャーは多額の資金を集め、連日世界で行われている臨床試験について報道が重ねられる。

新型コロナウイルス制圧を目指してワクチン開発を行っている、東京大学医科学研究所の河岡義裕教授にその状況を尋ねた。

「今、私たちはメッセンジャーRNAを使った新しい遺伝子ワクチンの開発に取り組んでいます。メッセンジャーRNAとは、細胞の遺伝情報からタンパク質を作るための、鋳型になる物質です」

新型コロナウイルスのワクチン開発で、多くの研究機関や企業が名乗りを上げたのもこの遺伝子ワクチンで、大きな注目が集まっている。というのも、従来のワクチンより、開発までのスピードが格段に速いといわれているからだ。このような遺伝子ワクチンを感染症で最初に開発したのは、河岡教授のアメリカ留学時代の恩師、ロバート・ウェブスター氏である。だが、これまで人に対してこの新しいワクチンで認可されたものはまだない。

「私たちと共同研究を行っている企業は、メッセンジャーRNAを細胞に届ける独自の技術を持っているので、うまくいくのではないかと思っています。さらに、さまざまな可能性を探るために、生ワクチン、不活化ワクチン、サブユニットワクチンの研究も並行して続けています」

河岡教授のところにも、メディアからの問い合わせが相次いでいる。

「メディアから『ワクチンはどうなりましたか?』という連絡がありますが、論文が公表されるまでは結果についてはお話しできないとお断りしています。研究をして結果が出たら論文を書き、適正な評価を受けてから、発表したいからです」

ワクチン開発は製薬企業が関与するものが少なくない。大々的な発表は資金集めの側面もあるだろう。だが、命に関わるものであるからこそ、拙速にならないように、サイエンスとして地道な結果を積み上げていかねばならない。

前回のパンデミックである2009年の新型インフルエンザのときは、このような騒ぎはなかったのだろうか。当時すでに河岡教授はインフルエンザ研究の世界的な権威であり、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会の委員でもあった。

「新型インフルエンザは『新型』であっても、従来の季節性インフルエンザとワクチンの作り方は変わりません。さらに、タミフルやリレンザなどの既存薬が新型インフルエンザにも効果があることが分かっていました。だから、それほど大きな心配はありませんでした」

ただし、ワクチンはそれほどすぐにできたわけではないという。当時は新型インフルエンザのワクチンを求めて病院に行列する光景もあった。

「2009年4月に新型のインフルエンザウイルスが出現したことが分かり、それからワクチンを作り始めたのですが、流行のピーク時の10月ごろにようやくワクチンが世に出始めました。インフルエンザのようにウイルスがよく増えて、ワクチンの作り方も分かっているものでも、それだけの時間がかかります。今回はまったく新しいウイルスなので、ワクチンを作るのはそんなに簡単なことではありません」

さらに、問題となるのはワクチンの供給量である。

「例えば、インフルエンザなどで一般的に使われる不活化ワクチンは、ウイルスを増やして、病気を起こさないように無毒化するものです。しかし、新型コロナウイルスはワクチン製造のために培養されたことはありません。さらに、遺伝子ワクチンなどは今まで人で認可されたものがありませんから、どれくらい供給できるかさえまだ分かっていない状態です」

5月中旬にWHO(世界保健機構)はワクチンや治療薬の公平な利用に向けた国際協調を進める決議文を採択。世界37カ国が結集するワクチン特許を開放する枠組みをつくったが、現時点でアメリカと中国は参加していない。

「ワクチンも国防の一つです。自国の国民を守ることを優先すると思います。そして食料も国防です。最低限、命を守る基本的なことは自国でできるようにしなくてはいけないでしょう。多くのことを海外に依存する怖さを実感します」

日本はマスクや消毒液、医療従事者の個人防護具などを海外に依存していたため、医療現場は危機的な状況になった。また人工呼吸器も政府は国産を要請したが、救命用に使われる高度な人工呼吸器は海外からの輸入に依存しており、急に国産にといっても簡単にできるものではない。

このようなことを危惧し、政府は2020年度第2次補正予算ではワクチン開発のため、500億円を活用した基金をAMED(日本医療研究開発機構)に設けた。厚生労働省は2021年前半に接種開始の目標を設定し、国費で製造ラインを整備するとした。また、審査、承認の過程も大幅に短縮するとした。だが、ワクチンの生産体制が整っても大量供給できるまでには「生産開始後半年から1年程度かかる」と見積もった。

ワクチンができた後の1年は長く感じるだろう。なおさら待たれるのは国産ワクチンだが、コロナウイルスであるSARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)にはワクチンがない。そもそも、コロナウイルスはワクチンの開発が難しいウイルスなのだろうか。

「そういうことではありません。SARSはワクチンを本格的に作る前に、流行を収束することができました。一方、MERSはまだ制圧はできていませんが、感染者数が世界で2500人ほどと少ないので、ワクチンを作ろうとする企業が現れていませんし、国家レベルで作ろうという状況ではありません」

ただし、コロナウイルスは、ウイルスによっては開発が簡単ではないことも分かっているという。

「SARSではワクチンの研究段階で、動物において副作用が報告されています。またネコのコロナウイルスでは、再感染すると重症化するという研究もあります。ただ、すべて難しいというわけではなく、ニワトリの伝染性気管支炎ウイルスというコロナウイルスは、ワクチンにある程度の効果が認められます。今回の新型コロナウイルスのワクチン開発が難しいかはまだ分かりません」

それでは、ワクチンができるまでの間、私たちはどうすればいいのだろうか。「少なくとも、日本を含めてほとんどの国では集団免疫ができているわけではありません。2020年1月にウイルスが流行し始めたときと、状況はほとんど変わっていないのです。ですから、また流行する可能性があります。そのときには、3密などウイルス感染リスクが高まる条件について少しずつ分かってきたことを知恵に、経済活動を止めずに流行を抑えることを目指す必要があります」

河岡教授はワクチン開発に加え、抗体治療を行う抗体を作ったり、ウイルスによって体でどういう反応が起きているかを調べたり、新型コロナウイルスについて多方面から研究を行っている。動物での感染性も研究しており、先日はネコ同士でウイルスが感染するという実験結果をアメリカ最古の医学誌「ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に発表した。

「ネコの結果を発表するときに最も恐れたのが、ネコから人にうつるかもしれないと人々がパニックを起こして、捨てネコがいっぱい出るということです。しかし、今のところネコから人に伝播したという報告はありません」

河岡教授はこの論文の発表後に、日本獣医師会の協力を得て、全国でネコとイヌの血清を集め、どの程度感染しているかについての調査を開始した。

「日本では新型コロナウイルスの感染者が多くないので、そんなに心配していません。アメリカでも同時に調査を進めており、こちらはCDC(疾病対策予防センター)が集めた新型コロナウイルスに感染した人が飼っているネコの血清をもらい、その抗体調査を行います。またニューヨークのシェルターのイヌやネコの抗体調査も行う予定です。もしもネコの間で流行が広がっている場合は、気をつけないといけない。シェルターは常に新しいネコが入ってくるので、ウイルスがシェルターで維持される可能性もあります」

日本においても、飼いネコは外に出さず、あまりネコとベタベタしすぎないようにすることが重要だという。つまり、ネコの世界でもできる限り3密を避けることは必要となる。

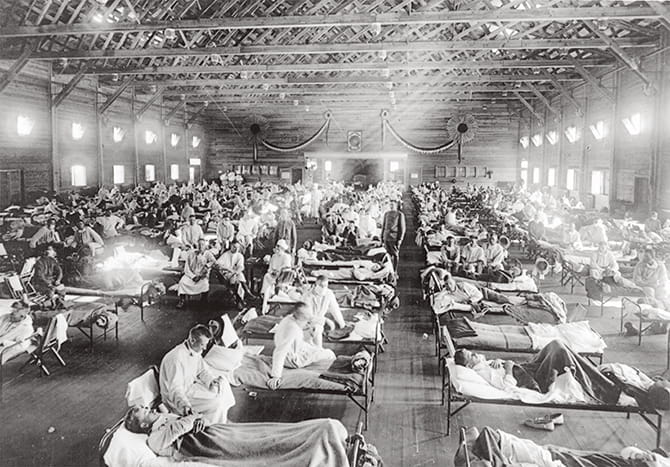

これから大きな流行の波が来ることも予想される。スペイン風邪では、第2波のときに若い人が重症化したケースもあった。河岡教授は、アラスカの永久凍土で見つかった遺体から採取されたウイルスのゲノムによる、スペイン風邪ウイルスの人工合成にも成功している。

1918年のスペイン風邪はH1N1型インフルエンザウイルス。世界中で2000万人以上が死亡した。(写真:Newscom/アフロ)

2014年、西アフリカを中心に感染拡大したエボラウイルス病。WHOは2016年に終息を宣言。(写真:AP/アフロ)

「私たちが人工合成したのは第2波のウイルスでした。第1波のウイルスについては分かっていませんので、第1波と第2波の病原性の違いは実際のところは分かりません。今回の新型コロナウイルスでこれから迎える冬に問題となるのは、流行する期間です。日本では冬の終わり2月以降に流行の大きな波が来ました。もしこのウイルスが冬に大規模な流行を起こすような特徴を持っているなら、次の冬はまるごと流行期間となる」

新型コロナウイルスは紫外線に弱いという研究報告もあるが、流行は季節性のものなのだろうか。

「季節性の有無はまだはっきりしませんが、風邪をはじめウイルス性の呼吸器疾患は、たいてい冬に流行します」

今後、河岡教授が注目するのは南半球の動向だという。

「現在、ブラジルや南アフリカでは大きな流行が起きています。一方、流行をうまくコントロールしているのはオーストラリアやニュージーランドです。これらの国は島国ということもあって、昔から外来の微生物を防ぐのが上手だということは獣医領域では有名な話です。ウマのインフルエンザが世界中で流行していますが(日本では流行していない)、これらの国では長い間ウイルスの侵入を防御していました。とはいうものの、これから冬になっていくので、どれだけ流行を抑制できるのか注視したい。南半球の国々を見ていると、北半球の冬がある程度予想できると思います」

もしもそうであれば、短い幕間に準備すべきことがあるはずだ。医療体制や社会体制、個人としての準備も含めて次の波に備えなければならないだろう。そして今後また、未知のウイルスによるパンデミックが起きないとも限らない。

「将来、パンデミックが起きない理由がありません。2009年に新型インフルエンザによってパンデミックが起きたことで、インフルエンザのパンデミックというものは必ず起きることが証明されました。それまでは1918年のスペイン風邪以来、1957年と1968年にパンデミックが起きてから、40年以上何もありませんでした。研究者の間では、何となくもう大丈夫なんじゃないかという空気が漂っていたことも事実です。ところがやはり新型インフルエンザが現れたので、インフルエンザのパンデミックは必ず起きるということが分かったのです」

それではインフルエンザだけではなく、コロナウイルスでもさらなる「新型」が現れるものなのだろうか。

「必ずまた新たなコロナウイルスが出現するでしょう。コウモリにコロナウイルスはいっぱいいるので、それが人に伝播してもおかしくありません。人のレセプターを認識するコウモリのコロナウイルスもいます。新型コロナウイルスは、スペイン風邪よりもさらに大きなダメージを世界に与えたと私は思います。100年前とは違い、人口も増え、世界も密接につながっているために、経済的なダメージの規模が非常に大きいからです」

そのためには、自分の足で立たなければ自国を支えられないことがはっきりした。河岡教授は新型コロナウイルスをどう捉えているのだろうか。

「私の場合はやらないといけないことを淡々とやるだけです。自分の専門性をもとに、目の前に現れた課題に毎日淡々と向き合っています」

他の研究グループや企業がどのような発表をしても、心が乱れることはないと河岡教授は言う。自分たちの専門に根ざした研究を、自分たちができることを、丁寧にやっていくだけだと話す。地に足がついた着実な研究姿勢に、これまで成し遂げてきた成果の重みとウイルス学に人生を懸けてきた専門家の矜持を感じた。