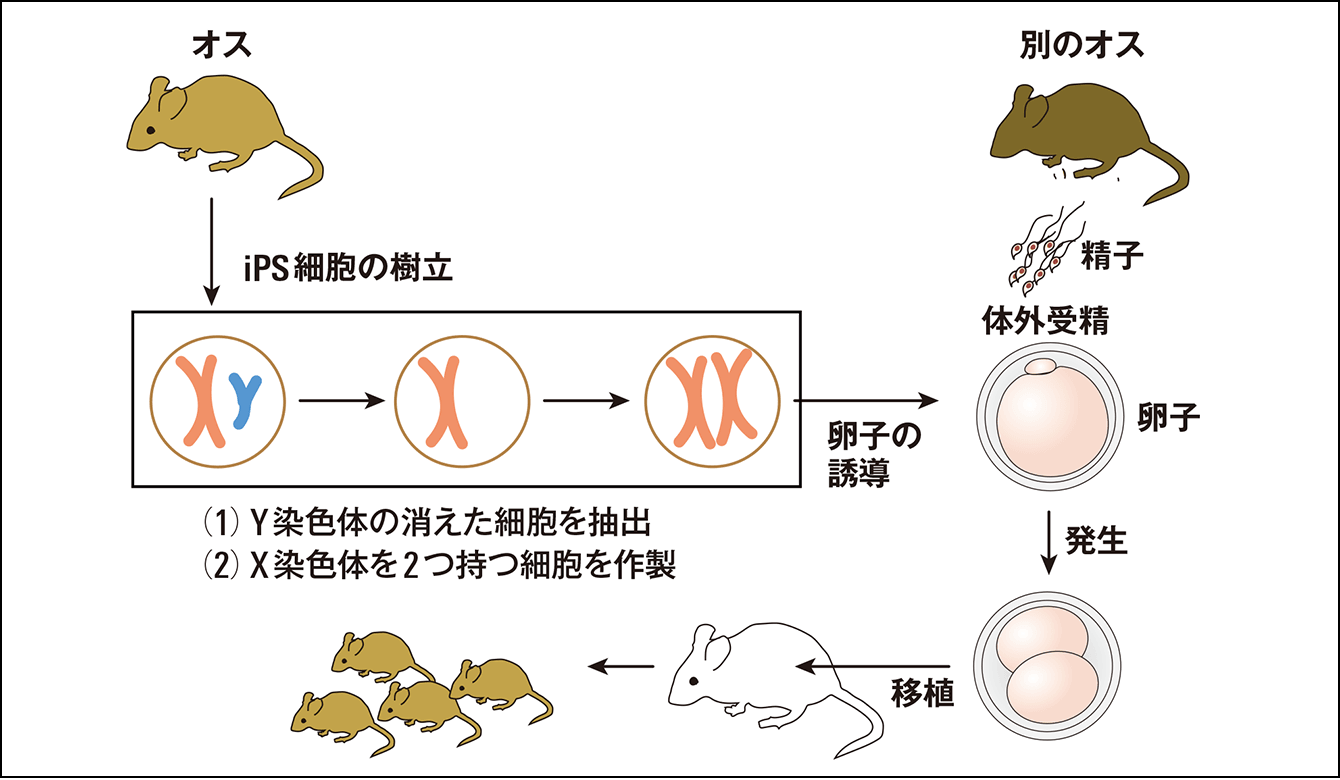

性を決定する因子はさまざまで、哺乳類や鳥類は性染色体の構成で性が決定する。例えば、ヒトやマウスのオスはX染色体とY染色体が対の「XY」を持ち、メスはX染色体が2つ組み合わさる「XX」を持つ。新たな研究では、オスのマウスのiPS細胞を用い、「XY」のY染色体を消失させ、そこにX染色体を入れることで、卵子になれる「XX」を持つ細胞の生成に成功。この卵子に別のマウスの精子を受精させることで、オス同士で子をつくることが可能になるという。

イラストレーション/北澤平祐

性を決定する因子はさまざまで、哺乳類や鳥類は性染色体の構成で性が決定する。例えば、ヒトやマウスのオスはX染色体とY染色体が対の「XY」を持ち、メスはX染色体が2つ組み合わさる「XX」を持つ。新たな研究では、オスのマウスのiPS細胞を用い、「XY」のY染色体を消失させ、そこにX染色体を入れることで、卵子になれる「XX」を持つ細胞の生成に成功。この卵子に別のマウスの精子を受精させることで、オス同士で子をつくることが可能になるという。

今年3月、英国ロンドンのフランシス・クリック研究所で開催された国際サミットで、「生殖」を巡るある世界初の研究が発表された。オスのマウスのiPS細胞から体外培養によって卵子をつくり、別のマウスの精子と受精させて子どものマウスをつくるというものだ。

オス由来の細胞同士によって子どもをつくる―。その衝撃的な研究成果を発表したのが、大阪大学の林克彦教授の研究グループだ。その研究は科学誌Natureにも掲載された。

遺伝的にはオス同士から生まれたマウスはどんな様子だったのだろうか。

「他のマウスと見た目も変わらず、途中で死ぬこともありませんでした。生まれる前に死んでしまうマウスもいますが、誕生できれば特に問題も見当たりません」(図1)

図1 オス由来の細胞から生まれたマウスの子ども生まれた子どもたちは他のマウスと変わらないという。

なぜこんなことが可能になったのか。この研究について理解するためには、まず生物の男女の違いを理解する必要がある。

「僕たちが研究している生殖細胞というのは、いわゆる精子と卵子ですが、これだけ男性と女性で違う細胞は他になくて、その違いがどういうメカニズムでできているのかが、一つの研究対象です」

マウスのオスとメスの違いは、ヒトと同様にXとYの性染色体の組み合わせによって決められている。すなわちX染色体とY染色体を1つずつ持つ「XY」がオスで、X染色体を2つ持つ「XX」がメスだ。

林教授が研究で行ったのは、この「XY」を持つオスのマウスの皮膚から採取した体細胞を基にiPS細胞をつくり、培養してY染色体を消失させた「XO」の染色体を取り出した後、薬剤によって「X」をくっつけ2本のX染色体を持つ「XX」(卵子になることができる)の細胞を作成。さらにこのXXを使ってつくった卵子を、別のマウスの精子と受精させた受精卵を代理母マウスの子宮に移植する、というものだ(図2)。

図2 マウスにおけるオス由来の卵子の作製から出産までオスのマウスのiPS細胞からY染色体が消えた細胞を利用し、X染色体を2つ持つ細胞を作製し、卵子をつくる。

別のオスのマウスの精子と体外受精させて代理母マウスに移植する。

けれども、なぜメスではなくてオスだったのか。

「女性から男性をつくろうとすると、女性はY染色体を持っていないので、ないものを一からつくることは難しい。一方で、Xは男性でも持っているので、そちらのほうが比較的簡単だからです」

この研究内容について聞くと、「同性のカップルにも子どもができるようになる」と理解したくなる。実際に男性カップルからの問い合わせは複数あったと林教授は語る。

「倫理的な議論はあるものの、科学としてはそうした道を見せてよいとも思っています。まだマウスの段階ですし、生殖テクノロジーの一つとして許容されるかどうかは、社会で議論が行われればいい。場合によってはクローン動物のように受け入れられない場合もあるでしょうが、それは社会が決めることだというのが私の立場です。科学の最先端として可能性を示すという意味で、今回はマウスのオス同士で子どもができたということを論文で公表した、ということになります」

そもそも、林教授は卵子の形成に興味があり、iPS細胞からメスのマウスの卵子はすでに作成していた。ただ、見た目は女性でもX染色体が1本しかない人がいる。それが「XO」の場合はターナー症候群と呼ばれ、「XY」の場合はスワイヤー症候群という。後者はY染色体は存在するものの、それが機能せずに見た目が女性になるという疾患である。

「ターナー症候群やスワイヤー症候群の方は不妊になる。その不妊の原因を究明し、治療法や救済方法を調べたいというのが、この研究の始まりです」

研究の際、すぐに使えるスワイヤー症候群のマウスがいなかったため、同じく「XY」染色体を持つオスのマウスを使って卵子をつくったのだと林教授は話す。

現在はマウスにおいての成果だが、これはヒトにも応用できるのだろうか。

「テクニカルな問題として、ヒトの場合は、男性はおろか、女性由来のiPS細胞からも卵子をつくることはできません。さらに、倫理的な規制の問題としてもiPS細胞から卵子をつくり、それを受精して母体に戻してはいけないというルールがあります」

だが林教授は、技術的には遠くない将来にヒトにも可能だと考える。

「10年後にはヒトの卵子をiPS細胞からつくれるようになるでしょう。いったん女性の細胞でできるようになれば、男性の細胞から卵子をつくれるようになるのにも、そんなに時間はかからないと思います」

では、この研究の成功に当たって、どのようなブレイクスルーがあったのだろうか。そのことを尋ねると、林教授は「すべてが地道な積み重ねの成果で、これといったブレイクスルーはないんですよ」と語った。

研究が始まったのは今から12年前の2011年のことだ。生殖細胞には、「始原生殖細胞」といったすべての卵子もしくは精子の源となる細胞がある。林教授らの研究グループは、マウスの多能性幹細胞(ES細胞やiPS細胞のようなさまざまな細胞に分化する能力のある細胞)を始原生殖細胞に分化させることに成功した。そのうえで、始原生殖細胞から培養皿上で卵母細胞をつくり、そこから卵子を作成するまでには5年の歳月が必要だったという。

「以後、2016年からは、さまざまな条件を試しながら卵巣組織をつくるまでにさらに5年かかりました。その中でブレイクスルーがあったとすれば、基本的には『培養条件を見つけた』ということなんです」

研究グループでは卵子を体外培養する際に、混ぜ合わせるさまざまなタンパク質の量やバランスを検証していく。無数の組み合わせを何度も繰り返し試し、ついに最適な条件を見つけるまでに、12年の歳月が必要だったということだ。

その際に参考にされたのが、マウスの体がどうつくり上げられていくかという発生学の知見だ。

「ES細胞から精子と卵子をつくるというコンセプトは、僕らの研究の以前にもありました。1990年代にも論文がいくつかあります。しかし、生殖細胞の実験で重要なのは、ちゃんと子どもが生まれるかどうか。その点を証明している論文はありませんでした。2000年前後は『できっこない』という雰囲気がありましたね」

しかし、同じ2000年代に発生学の分野で研究が大きく進み、以前はPCRで1つずつ調べていた遺伝子も、遺伝子解析技術の進展によって一気に調べられるようになった。

研究の周辺をボトムアップするテクノロジーの進展と、そのうえで発生学の知見が蓄積されてきたため、例えば生殖細胞ができるときに必要なタンパク質を数個に絞って、組み合わせることができるようになった、というわけだ。

「僕らの研究は基本的に、体内で起こっているのと同じことを、体外で再現するというものです」

と林教授は続ける。

よって、細胞が卵子になるまでの時間は、体内のそれとほぼ変わらない。例えば、未成熟な卵子の基が実際に卵子になるまでには、約5週間の時間が必要だという。また、その成功率は20個のうちの1個に過ぎない。

さらにヒトでは卵子をつくるのに約6カ月かかると考えられるため、この研究のヒトへの適用はまだ先の話になるという。地道に細胞を観察する中で、次第に研究グループの中に「細胞と会話できる」と言うスタッフも出てきたという。

「実は私も細胞と会話できます。例えば卵子をつくるケースでも、培養時間が短すぎると未成熟になるし、長すぎると成熟しすぎてしまう。毎日細胞を見続けていると、すべての細胞が少しずつ異なることや、いつがちょうどいい時間であるかが、色や艶の感じ、足の根の張り方などから分かるようになってくるんです。細胞培養が上手な人が優れた研究者になれるかは分かりませんが、観察には器用さと我慢強さが何より重要です」

さて、林教授の研究グループの研究で興味深いのは、これらの成果が卵子の「老化」に関する研究ともつながっていることだ。卵子は年齢が進むと老化し、例えばダウン症の子どもが生まれる確率が増えていくことは知られている。受精前の卵子では染色体の分裂が止まっており、受精が近づくに従って染色体が分配されていくことになる。老化によってその分配にエラーが発生しやすくなるためだ。

林教授によれば、その原因には「コヒーシン」と呼ばれるタンパク質が関係しているという。

「コヒーシンは染色体をつなぎ留めているひものようなタンパク質で、老化が進むにつれて少なくなっていくんです。よって、卵子が老化すると染色体の一部が取れてしまうことがあるわけです。染色体は細胞を綱引きのように取り合っているので、コヒーシンが少ないと、取れた染色体が別の所に迷い込み、本来は1本のところが2本になってしまったりする。他にもさまざまなタンパク質が加齢とともに減ったり増えたりしているので、そのメカニズムを明らかにすることも我々の研究目的の一つなんです」

このメカニズムを解明して、卵子の老化を防ぐことができるようにしたいと林教授は言う。

「女性の場合、卵子というのは40年くらい卵巣の中にいるわけです。その中でさまざまなストレスを受けて老化しているわけですから、そのストレスを軽減する方法が分かれば、卵子を若い状態に保つことができるでしょう。卵子の老化が薬や生活習慣によって改善される可能性はある。卵巣の中で卵子の老化を食い止めることができれば、少子化の対策にもなると思います」

林教授らは、3本の染色体を持つトリソミーのマウスの染色体から、1本を取り除いて通常の2本の状態に戻すことにも成功したという。つまり、これらの技術を応用すれば、ダウン症を治療することも理論的にはできるかもしれないということだ。だが、こうした社会実装には倫理的な議論があり、「それは社会が決めること」と林教授は繰り返し指摘した。

「我々の仕事はメカニズムを解明し、それに対する薬や手法を見つけること。先ほども言ったように、僕らの研究は生体内で起こっていることを、体外培養で再現しているわけですから、体外受精と考え方は変わらない。僕らのテクノロジーはまだまだ研究途上にありますが、将来的に安全性と完全性がしっかりと担保されれば、それを使う道もあるのではないかと思います」

こう語る林教授が生殖細胞の研究に興味を持った背景には、彼自身が明治大学の農学部の出身だったことがある。

彼の伯父は畜産業を営んでおり、林教授が小学生の頃にはカナダで牛を飼育していた。その後、伯父が福島県で畜産を続ける中で、「畜産の仕事に憧れを持った」という。

そんな中、林教授の研究者としての原点になったのは、大学で畜産について学んでいたときのことだ。

「僕は大学の研究室でも繁殖学研究をしてきたのですが、牛やマウスを体外受精すると、いつも本当に不思議な気持ちになったんです。こんなに小さい卵子と精子が、混ぜ合わされることで牛やマウスになる。どうしてこんな1つの細胞が、このように大きくなるんだろうって。その最初の発生にすごく興味を持ち、大学で研究をしているうちに、『この精子や卵子はどうやってできるんだろう』と考えるようになった思いが、今の研究につながっています」

研究室で生物の体内を観察していると、林教授は今でも「美しい」と感じるという。体内の精巧さはまさに神秘的で、無駄がなく、力強いという。

「僕らは体の中のことを一生懸命に体外培養で再現しようとしていますが、どの場面でも決して体内を上回るものはない、といつも思います。体内は無駄がなく、力強いと言えばいいでしょうか。例えば、体外培養で精子や卵子をつくり、細胞が分裂する様子を観察していても、体内で起きていることとは『何かが違う』と感じるんです」