水平飛行速度最速の渡り鳥として知られるハリオアマツバメは、春、暖かな日本で巣作り・産卵・子育てを行い、秋の訪れとともにオーストラリアへと移動する。しかし子育て以外は空を飛びながら生活しているため観察は極めて難しく、その渡りルートは解明されてこなかった。しかし、小さな記録装置を装着したハリオアマツバメの追跡調査に成功。春と秋の正確な渡りの経路がついに判明した。日本⇄オーストラリアの8の字を描く往復ルートは最短ではなく、じつに4万㎞にも及んでいた。

特集 謎多き渡り鳥 日本⇄オーストラリア4万㎞! ハリオアマツバメの渡りルート

構成/菊地武顕

鳥類の一番の特徴といえば、一部例外はいますが、空を飛翔することでしょう。飛翔能力と移動距離は、種によって大きく異なりますが、地球上で最も移動性の高い生物といえると思います。

ここで紹介するハリオアマツバメは、鳥類の中でも特に卓越した飛翔能力を持つことなどから、その特殊な生態について大きなプロジェクトの中で研究が進められています(図1)。

図1 ハリオアマツバメハリオアマツバメの全長は21㎝ほどで、やや太めの体形。翼は鎌の形をしている。尾羽は短く、その先端は針のような形になっている。アマツバメ目アマツバメ科ハリオアマツバメ属に分類される(日本でよく見るツバメはスズメ目ツバメ科ツバメ属)。(撮影:和賀大地)

世界で初めて判明した正確なルート

アマツバメの仲間は他に何種類かいて、欧米の研究者からも注目を集めています。というのも先行研究によれば、子育てに費やす期間以外は、ずっと空を飛んでいる種もいるからです。空中で餌を取ってそれを飛びながら食べる。夜になると飛びながら眠る。それくらい空中生活に特化した鳥類。鳥の中の鳥といってもいいでしょう。

ハリオアマツバメは、水平飛行の速度がものすごく速い。ギネスブックに水平飛行の速度が最も速い鳥(時速170㎞)として掲載されているほどです。その真偽のほどは今私たちが検証しているところですが、いずれにしても飛翔能力に非常に優れている鳥であることは間違いありません。

繁殖地は、日本だと主に北海道で、本州の北部でも少し確認されています。越冬地はその時季は夏にあたる南半球のオセアニア地方です。春と秋の渡りの時期には、移動途中の個体が各地で観察されています。日本、そして世界各国にバードウォッチャーがいますから、それぞれの地域における観察情報が積み重ねられて、断片的な渡りのルートは分かっていました。

その正確なルートを、私たちが世界で初めて明らかにし、2021年に論文として発表しました。ルートの調査を開始したのは、2015年のことです。北海道のある繁殖場所でハリオアマツバメを捕獲し、約0.7gというごく軽量のジオロケーターという記録装置を取り付けたのです(図2)。スマートフォンに入っているGPSロガーとは仕組みは異なりますが、位置についての情報を収集記録するものです。この装置には光量を感じるセンサーが搭載され、記録される明るさの変化から日の出・日没・日長を算出し、そこから日々の緯度・経度を推定することができます。

図2 経路を記録するジオロケーターわずか約0.7gという超軽量のジオロケーター。光量を感じ取るセンサーを搭載し、その結果から緯度・経度を推定することができる。

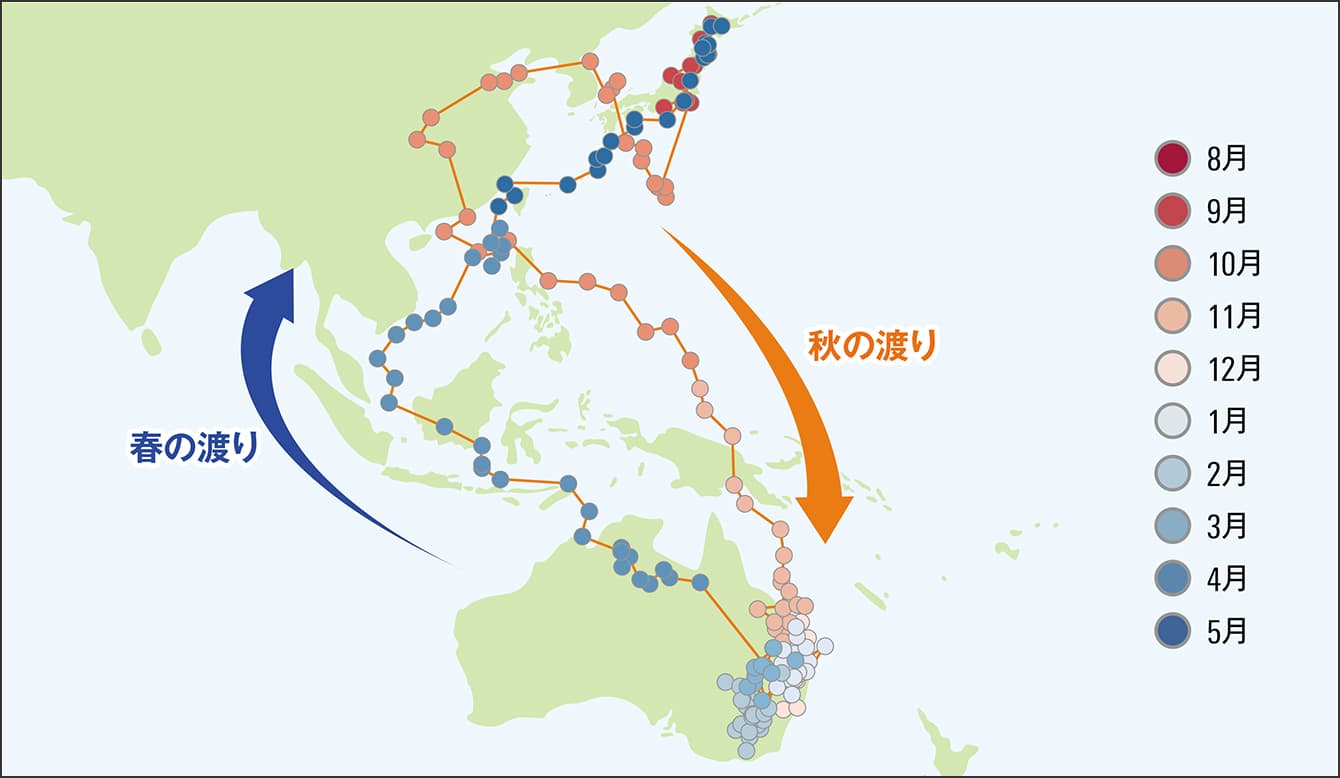

数年にわたって調査を続けたことで、春と秋の渡り経路をすべて追跡することに成功しました。その結果は、とても興味深いものでした。装置を取り付けた個体たちは、北海道とオーストラリア東部を往復したのですが、移動ルートが大きく「8」の字を描くものであることが分かったのです(図3)。まっすぐ最短距離を移動するのではなく、いわば遠回りをする。そのため春と秋の2回の渡りの総移動距離は、約4万㎞に及びました。

図3 ハリオアマツバメの渡り経路秋の渡りでは、繁殖地の北海道から南下したものの、北西に進路を変えて朝鮮半島や中国南部を移動した後に、越冬地のオーストラリアに向かう。8の字を描く興味深い生態が広く紹介されれば、人々の知的好奇心を駆り立て、自然環境に目を向けるきっかけともなるだろう。

5月下旬から6月に北海道に飛来したハリオアマツバメは、繁殖と子育てを終えて10月ごろに飛び立ち、まず南下を続けます。その後、北西に向きを変えて朝鮮半島上空を北上した後に、西に移動。中国南部を飛んだうえで、南東に進路を変更。太平洋上を進み、オーストラリア東部の越冬地に到達するのです。これが秋の渡りです。

なぜ8の字を描く形で渡りを行うのか

一方、春の渡りは、オーストラリア東部を3月下旬に飛び立ち北西に向かいます。南シナ海上に出ると北東に進路を変更し、南西諸島と日本列島を北上したうえで、北海道に戻ってきます。行き(秋の渡り)と帰り(春の渡り)とで大きくルートが異なるために、8の字を描く形となっています。

多くの渡り鳥は、基本的には南北方向に移動しますが、迂回経路を取る場合もあります。これまでの研究で、迂回経路を取る理由はいくつか分かっています。風に流されるため、また危険な場所を回避するためです。例えばヒマラヤ山脈のような越えることが困難な場所や台風がよく通る場所などが迂回の要因として考えられます。逆に、餌が豊富なうえ安全な場所にストップオーバーして休憩する渡り鳥がいることも分かっています。このようにいくつかの理由で渡り経路は蛇行しますが、8の字を描いて往復する例は極めて珍しく、発表した論文は大きな注目を集めました。

ハリオアマツバメが8の字を描く形で渡りを行う、つまり秋と春の渡りのルートが異なる理由はまだはっきり分かっていません。もしかすると、良好な追い風を利用しているとか、秋には台風の影響を避けるためといった理由があるのかもしれません。台風のルートはだいたい決まっています。そのルートを避けることで、渡りでのリスクが下がりますから。他に、地形や空中の食物資源の分布も関係しているのかもしれません。これについては調査を続けることで少しずつ明らかになっていくのではと思います。

一般に渡り鳥の移動を追跡することは容易ではなく、まだ多くの種について渡り期間の様子は謎に包まれたままです。移動を追跡するためには、個体を捕獲して機器を取り付けなければなりません。記録装置が重くて大きいと、体重が軽い小鳥たちに取り付けることはできません。近年になってごく小型軽量のジオロケーターが開発されたことで、ようやく体の小さな鳥たちについても、追跡研究が可能になってきたところです。ハリオアマツバメは、ほとんど空中で生活しているうえ飛行速度も速い。そのため捕獲はおろか観察も容易ではない種ですから、その渡りルートを明らかにするまでには、本当にいろんな苦労がありました。

ハリオアマツバメについての研究が重要な理由の一つに、個体数が激減しているということも挙げられます。オーストラリアでの越冬数が、過去60年で75%も減少したことが分かっています。そのためオーストラリア国内のいくつかの都市では、絶滅危惧種のレッドリストに載せられています。日本でもリストに載る日は遠くないでしょう。それだけに繁殖地や越冬地といった定住地での基礎生態ならびに渡り期間の生態についても、明らかにすることが求められています。

飛翔中はほとんど捕食者に襲われない

ハリオアマツバメの繁殖地での生態で分かっていることを、いくつか紹介します。

1回の繁殖で、5~6羽くらいの雛を育て上げます。巣穴として、非常に大きな樹洞(樹木の幹や太い枝にできる洞穴状の空間)を必要とします。餌は空中を飛んでいる昆虫類、主に羽アリ。羽アリは梅雨時に大きな群れで舞い上がりますが、親鳥はそれを捕獲して仔に与えます。子育ての期間は2カ月半ほど。それを終えると巣立ちます。

せっかく巣立っても、天敵に襲われてしまうことも多々あります。小型のタカの仲間が襲ってくるのです。親鳥にしても、飛翔中は圧倒的なスピードのために捕食者に襲われる心配はあまりないのですが、巣に戻るために減速したとき、巣から出ていく際のまだ加速できていないときに、待ち伏せした天敵に襲われることもあります。捕食者が巣に侵入してきて食べられてしまうことも。そういうリスクを背負いながら、子育てをしているのです。

巣立った後の行動は、まだ分かっていません。巣立ちの後で秋の渡りが始まるわけですが、親子で連れ立って旅立つのかどうかも、まだ把握できていないのです。ただし繁殖地でも越冬地でも、群れで飛ぶことが多い鳥です。ペアで飛んだり、多いときは10〜20もの群れをつくって飛んだりしています。非常におしゃべりな鳥で、群れを観察すると、いつも鳴き合っていることが分かります。音声コミュニケーションを取っているのでしょう。

音声か他のコミュニケーション能力を用いているのかははっきりしませんが、羽アリの大群が舞い上がるような非常に良い餌場には、どこからかハリオアマツバメが集まりだし、多いときには200~300羽が観察されることもあります。目で見つけることができない遠く離れた場所から飛んでこないと、そのような多数の個体が集合することはないはずで、空中に一時的にできる餌場をどうやって見つけているのか。コミュニケーションを取っているのか、他の驚くべき方法で独自に見つけるのか。この点についても、なんとか手がかりをつかんだところで、さらに研究を掘り下げているところです。

アマツバメ類の飛翔能力の素晴らしさは、水平飛行での速度だけではありません。非常に高い所まで上がることができるのです。ある種類は5115mの高度に達したという研究論文が発表されています。この高さであれば、雲の上ですから雨の影響を受けません。それに、そこまで高い所に到達できる鳥はそういないでしょうから、捕食者を回避できる安全な空域かもしれません。また高度が上がれば気圧が低いので、飛翔にあたって速度が出やすくエネルギー消費も少ない。彼らは航空機ではなくあくまで生物ですから、高高度での低温や極めて薄い酸素濃度といった障害を克服する必要がありますが、それを可能としているのなら、長距離を移動する渡りにおいて「時短」と「省エネ」のメリットがあるでしょう。ハリオアマツバメについてはまだ飛翔時のデータを収集・解析の途中ですが、データ解析が終了すれば、どのくらいの高度で移動しているのか明らかになっていくと期待しています。

個体数減少の要因も、まだ判明していません。大きな要因として考えられるのは、人間による森林伐採です。ハリオアマツバメは繁殖に当たって大きな樹洞が必要です。伐採によって、それだけの樹洞ができる木が北海道や本州北部で減少し、営巣できる場所が減ったことが考えられます。

気候変動による大きな影響を受けている

越冬地であるオーストラリアでは、そこまで大きな環境変化は見られないようですが、近年大規模な森林火災が頻発しているので、その影響はあるかもしれません。渡りルート沿いの環境変化も重要です。渡り途中の行動が判明していないので断定はできませんが、ハリオアマツバメの場合は、空中を飛んでいる小さな虫を食べながら移動をしている可能性が高いと感じています。渡り経路である東南アジアでは、森林面積が大きく減少しています。移動期間中に十分に餌を取れなくて栄養補給がうまくできず、渡りが完遂できないという可能性も考える必要があります。

地球温暖化の影響についても、検討しないといけません。ハリオアマツバメに限らず渡り鳥全般が、気候変動による風向きの変化から大きな影響を受けていると考えられます。風の影響によって従来よりも渡りに日数がかかり、そのため最適な時季に繁殖地に到着することができない。そのような状態になっているかもしれません。近年は台風の発生頻度、時季、ルートにも変化が起きています。台風にあまり遭遇しない時季とルートを定めていたのに、気候変動のために渡りの半ばで台風と遭遇するようになっているのかもしれません。

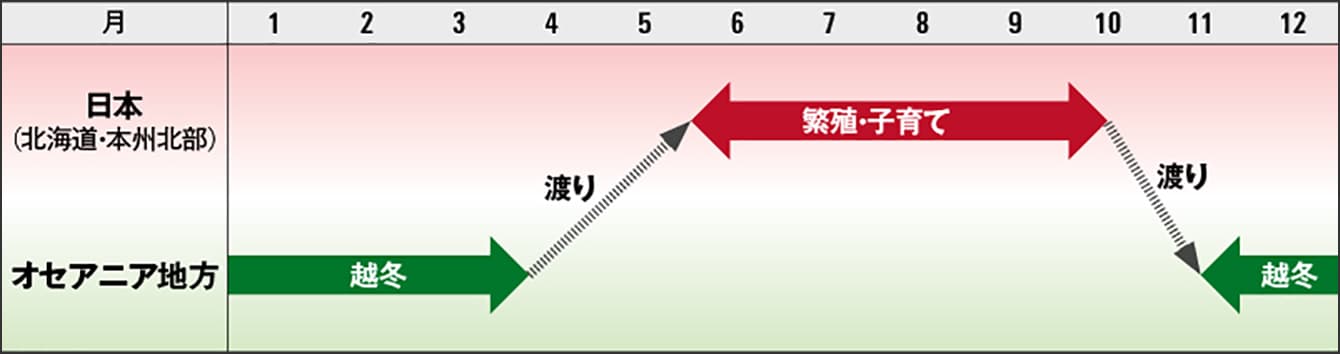

渡り鳥の場合は春に好適な環境で繁殖をするために、越冬地から長距離を移動します。正しいタイミングで移動を開始し、繁殖に適した時期に繁殖地に到着する必要があります(図4)。つがい相手がいればその相手と、いなければ相手を見つけてつがいとなり、適切な時季に産卵をして、卵を温め孵化させ、雛を育てます。ハリオアマツバメの場合は、羽アリが大量に発生する時季に雛鳥の成長期を合わせないと雛に十分な量の餌を与えられません。雛の成長期と餌の発生時期とが合致するように繁殖地に到着する。そこから逆算して、越冬地を旅立つのです。5月下旬から6月に北海道に到着するため、3月下旬ごろにオーストラリアを出発する。頭の中で考えているわけではなく、進化的にプログラムされているのです。旅立つべき時が来ると、ホルモンバランスが変化して渡りの衝動が起きる。それで次々に飛び立つのです。

図4 ハリオアマツバメの1年羽アリが大量発生する梅雨の時季に北海道に飛来し、繁殖と子育てを行う。梅雨に合わせて到着すべく越冬地を旅立つように、渡りの衝動がプログラミングされている。

そうして飛び立ったものの、中継地での自然環境の悪化や気候変動による風の変化が渡りを困難なものにするかもしれません。また温暖化のせいで繁殖地の季節変化が早まり、本来期待していた羽アリの発生時期が、雛たちが成長するより前になってしまう心配もあります。まだ渡りルートが明らかになったばかりですが、この研究がハリオアマツバメの減少要因の特定や保全方法の策定に貢献できればと願っています。