どうして子どもは野菜が嫌いなのか。野菜のなかには、生体の防御反応を誘因する酸味や苦味を持つものが少なからずあるため、それは適切な反応でもある。しかし子どもの野菜嫌いは、多くの保育者を悩ませている。では、どうやってその反応を緩和し、野菜を嫌わない味覚やスキルを育んだらいいのか——。その過程は胎児のときから始まっているという。また、子どもの野菜嫌いを克服するには、妊娠中のバランスの良い食事も大切だ。

特集 子どもの栄養 接する機会を増やして「野菜嫌い」の克服を

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

冒頭からネガティブな話で恐縮なのですが、日本では子どもたちの食の好き嫌いに関するエビデンスを構築する研究があまり見当たらないというのが現状です。子どもたちに対する介入研究のハードルが高く、調査がしにくい状況も影響していると思います。それでも、海外の研究を参考にすると、子どもの好き嫌いについて一定の概念は持てるのではないかと考えています。

まず、子どもに限らず、食の好みに影響するものはいくつかあります。一つが遺伝です。食べ過ぎ、あるいは食べなさ過ぎという食習慣や、苦味、辛味などの嗜好、これらと遺伝の関連については海外から多くの報告が出ています。英国の研究グループは「摂食調節と関連するメラノコルチン4受容体(MC4R)遺伝子に変異があると脂肪の多い食品を好み、糖分の多い食品を好まない」という報告をしていますし、スペインの研究グループからは「オキシトシン受容体遺伝子はチョコレートの好き嫌いに関連する」という報告、また「8つの遺伝子座で遺伝子多型が1つ増えるごとにコーヒーを飲む量が1日当たり0.03~0.14杯増える」といった報告もあります。どんなものを食べてきたか、与えられてきたか、というだけでなく、すでに遺伝子の段階で好みが違ってくるというのです。

野菜は“嫌われる”味が多い

また個人の感覚的要因にも左右されます。感覚過敏な傾向を持つ人には、好き嫌いが多いようです。

特に子どもにフォーカスしたときに、皆さんが気になるのは野菜嫌いでしょう。しかし私は、基本的に子どもは“野菜が苦手”だと考えています。

味覚の目的の一つに生体防御があります。感覚器として、食べられるものかどうかという判別をする機能を持っているのです。その視点に立つと、苦味は毒物、酸味は腐敗として判断され、嫌われる味となります。野菜は“嫌われる”味が多く、子どもが拒絶するのは当然の反応ともいえます。スタートラインは野菜嫌いなのです。ここに遺伝的要因や環境要因が加わり、野菜嫌いが継続するか、克服するか、好きになるか等の個人の嗜好が形成されていくと考えられます。

では、環境要因とはどのようなものでしょうか。

鍵となるのは、野菜への暴露、つまりどれだけその味や風味を経験したかということです。

最初の岐路は、お母さんのおなかの中にいるときです。舌にある味蕾という味覚受容体は、胎内にいるときから発達を始めていますから、おなかの中にいるときから味を感じている可能性があります。お母さんの食べたものの味や香りが羊水に“伝わる”という研究は多くあり、その味や香りを胎児の頃から経験して覚え、食べ物の好みが形成されていく可能性が推測されます。このことから、お母さんが野菜を食べることによって、おなかの赤ちゃんもまた、野菜の味や風味を経験することにつながる可能性があるのです。

出産後、母乳栄養になったときにも、羊水と同様にお母さんの食事が子どもの味や風味の経験を左右します。ここでも、野菜を食べるお母さんの母乳によって、野菜の味や風味の経験を重ねることになるのです。母乳で育った子どもと人工乳で育った子どもで野菜に対する好悪を見た研究がありますが、母乳栄養のほうが人工栄養よりも野菜嫌いが少ないという結果が出ています。

母乳時期の長いほうが好き嫌いが多い

生後5、6カ月の離乳食が始まった頃は、多くの論文で非常に重要な時期だといわれています。離乳の進め方は母子健康手帳にも記載されていますが、やはりよく検討されています。離乳初期には、おかゆをすりつぶして与え、通常、数日後からすりつぶしたジャガイモやニンジンといった野菜、果物など徐々に食品数を増やすようにとされています。実際、このタイミングで多くの種類の野菜への暴露を増やすことによって将来の野菜嫌いの回避につながるという研究や、逆に母乳の時期が長かった子どものほうが、好き嫌いが多いという研究もあります。栄養的な側面からだけでなく、好き嫌いという側面からも、この時期から多くの食品に触れる食事を始める必要があるのです。

また、乳幼児に重要なことは“お手本”です。子どもが親の行動を真似る、いわゆるモデリングです。お手本となる人が野菜を食べないという行動をしていると、それを見ている子どももその行動を真似るでしょう。良いお手本となる人と一緒に食事をすることも重要な要素です。

では、学童期の子どもではどうでしょうか。すでに好き嫌いははっきりしているので、嫌いな物は食べないという行動をとりがちですが、給食など、皆で一緒に食べることが野菜嫌いの克服に有効とされています。他者や集団との関係性の中で、野菜嫌いが解消されることは多くあります。給食ではまた、子どもが好まないとされる野菜を提供し続けることで、子どもたちの野菜や果物の摂取量が上がったという報告もあります。野菜を意識せずとも、給食は、さまざまな食品に暴露される貴重な機会です。これは家庭でも同様です。食べないからと出さないのではなく、提供し続けることが重要です。そして食べられたらたくさん褒めるというインセンティブには確実な効果が期待できます。このときに決してやってはいけないのが、苦手な野菜を食べられたら大好物のチョコレートをご褒美にするといった、食べ物での報酬です。報酬を好きな食べ物にしてしまうと、野菜に対する負の感情を強化することにつながってしまいます。

成長するにつれ、野菜嫌いを克服するのがどうしても難しくなっていくため、給食だけでなく、食育といったプログラムによって、苦手な食品を克服しようという取り組みもあります。単に食べることにフォーカスするだけでなく、農業体験や調理を組み込んだ複合的なプログラムにすることで、野菜嫌い克服に対して一定の効果が期待できるとされています。

野菜嫌いを減らすためには、調理の方法にも気をつける必要があります。子どもの野菜嫌いを克服するレシピで、よくウェブサイト等で紹介してあるのが、ニンジンをすりつぶしてハンバーグに入れるといった、なるべく野菜の“気配”をなくすような調理です。これは、野菜の嫌いな味や存在自体を隠して食べやすくするという長所が考えられますが、一方で、嫌いな野菜自体の味や風味の克服には直接的にはつながりにくいという短所もあります。もちろん食べることができたという成功体験になり克服につながることも多いのですが、苦手な野菜への暴露と考えると、暴露自体が薄くなっており本来の克服には至らない可能性があります。この方法は好き嫌いの始まった頃は避け、どうしても食べられなかったときに試すほうがよいのかもしれません。

さまざまな味や風味を経験させる

食卓に上る野菜が多い子どもと少ない子どもとでは、前者のほうが確実に野菜嫌いが少ないことからも、暴露は野菜嫌いを減らすための確率の高い方法だといえるのですが、それは胎児のときから始まっているのです。いくつかの重要な段階で野菜への暴露、つまり野菜そのものの味をどれくらい経験するかによって、子どもの将来の野菜嫌いに違いが出ることがわかっています。野菜嫌いを減らすためには、さまざまな味や風味を経験することで、「嫌い」と認識させないこと、そして、ライフステージに応じた取り組みをすることです。

私が行った研究に、大分県内の幼稚園、保育所、認定こども園の職員、園児の保護者、それに大学生を研究対象として、幼児期の食の好みが成人になってどのように変化するのかを調査したものがあります。私は、栄養学に関連する研究・教育機関にいることから、保育所や幼稚園、認定こども園の先生や保護者の方との交流も多いのですが、皆さんから多く相談されるのが、どうしたら好き嫌いを克服できるか、という悩みでした。そこで子どものときの嫌いな食品やその理由、そして、その後どのような変化が起こるのかを調べてみようと考えたのです。

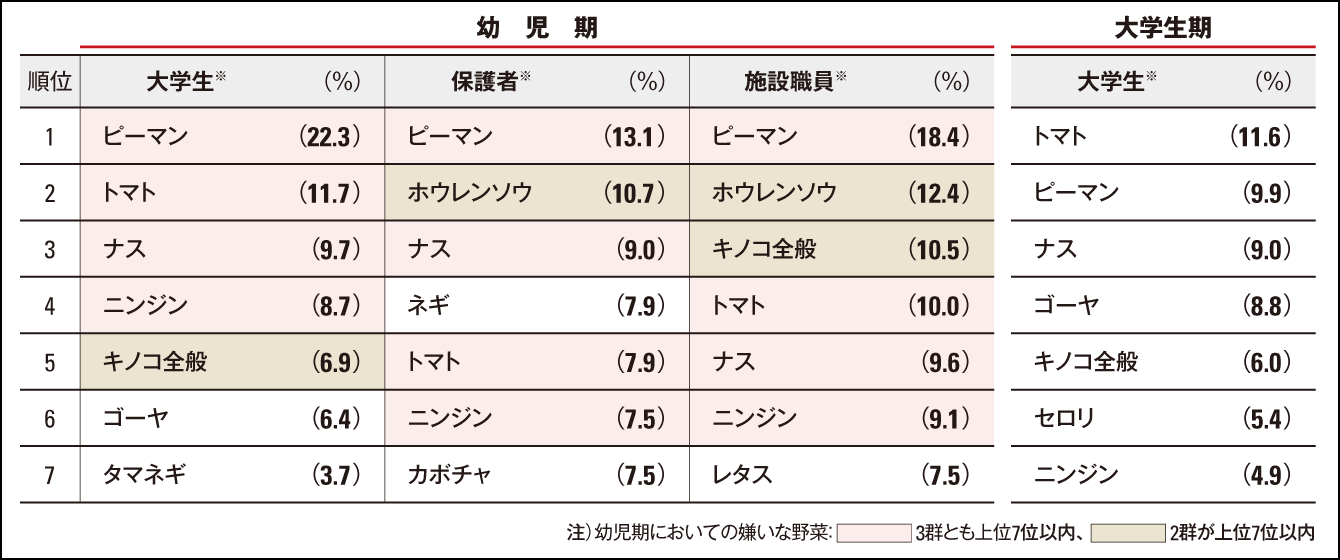

この研究の結果によると「自身の子どもに好き嫌いがある」と回答した保護者は66.8%で、具体的な食品は1位ピーマン、2位ホウレンソウと続き、上位7位までが野菜でした。次に大学生の回答を見ると、「自分が子ども時代に好き嫌いがあった」という人は80.5%、幼児期に嫌いだった食品は、ピーマン、トマト、ナス、ニンジン、キノコ全般との回答でした(表1)。

嫌いな食品は複数回答可。 ※アンケート回答者(大学生421人、保護者250人、施設職員150人)

嫌いな食品は複数回答可。 ※アンケート回答者(大学生421人、保護者250人、施設職員150人)

表1 幼児期と大学生期での嫌いな食品の順位保護者と施設職員に聞いた「子どもの嫌いな食品」と、大学生に聞いた「幼児期に嫌いだった食品」。嫌いな食品ではピーマンが幼児期1位、大学生期は2位で、それ以外の野菜の順位も前後し、特に大学生期でトマトは1位となる。

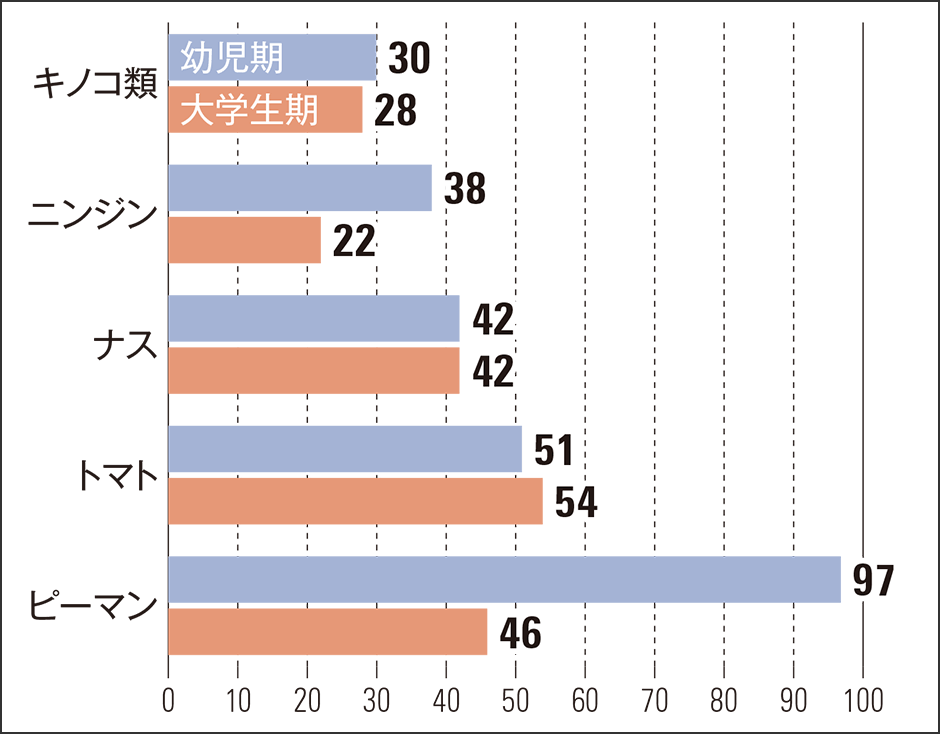

次に現在の好き嫌いについて、ありと答えた人が79.3%となっています。しかも大学生が今も嫌いとしている食品が、幼児期と同じ、トマト、ピーマン、ナスとなっており、半数が幼児期から嫌いな食品が継続しているというのです(図)。ただし、幼児期に嫌いだった食品でもすべて、あるいは一部は食べられるようになったという回答が7割となっている点は見逃せません。この過程には、好き嫌いを解消するようなスキルを何らかの方法で身につけたのだと思われます。しかし半面、大学生になっても食べられない食品があり、その多くが野菜であるという学生が半分近くに上るということは問題で、大学生に至るまでにそのスキルを獲得する機会がなかったのかもしれません(表2)。

回答数(複数回答可)

回答数(複数回答可)

図 嫌いな食品の変化幼児期と大学生期の嫌いな食品上位5項目のうち、トマト、ナス、キノコ類はほぼ回答数が変わらない。ピーマンとニンジンは大学生期に半減する。

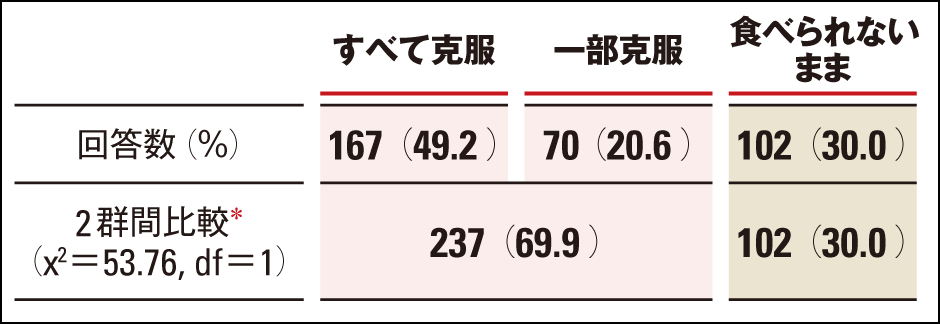

※2群間比較=「すべてまたは一部克服」と「食べられないまま」 p<0.001

※2群間比較=「すべてまたは一部克服」と「食べられないまま」 p<0.001

表2 嫌いな食品の克服状況(幼児期→大学生期)幼児期に嫌いだった食品が現在「すべて食べられるようになった(すべて克服)」人は49.2%、「一部食べられるようになった(一部克服)」人は20.6%となっている。ただし別の回答では、「幼児期に嫌いだった食品が現在(大学生期)も嫌いである(変わっていない)」人は49.1%となっている。

野菜嫌いだけでなく、もう少し大きな視点で考えると、日本では、食に対するスキルを培うプログラムが体系化されていないという課題があります。食育は多くの現場が取り組んでいますが、栄養士をはじめ関係者が個々に独自の活動をしているのが現状です。食の嗜好に関しては個人差が大きく、これが正しいプログラムだという正解はありませんが、少なくとも、根拠に基づいた体系化されたプログラムの必要性を感じています。

そこで私が最近実施しているプログラムの一つに「ピュイゼ・メソッド」があります。食の国とされるフランスでは1970年代からピュイゼ・メソッドと呼ばれる味覚教育が行われてきました。ワイン醸造学者であったジャック・ピュイゼ氏が提唱したもので、「五感を使って味わうことを学ぶ教育(味覚教育)」として、五感を使って食べ物と向き合い、感じたことを言語化することで、「自分で感じて考える力」「感じて判断する力」「感じたことを表現して他者と共有する力」を育成するとしています。

根拠に基づいたプログラムの必要性

この中には、例えば目隠しをして野菜に触ってみる、食材を切った音を聞いてみるといった五感を刺激するようなプロセスを調理の前に体験し、そこから連想されることをそれぞれが言語化し、最後に食するといったプログラムがあります。そうした一連のプログラムは、五感を存分に使って想像力を駆使し、味覚も含めてその食べ物を存分に知ることを目指すというものです。苦手な食品の克服には暴露をすることと述べてきましたが、このプログラムで用いられている方法は、味覚だけでない五感すべてへの暴露を意図しているといえるでしょう。このプログラムの有効性は海外の研究で示されており、私も好き嫌いを減少させるアプローチとして取り組んでいるところです。

現在は、ピュイゼ・メソッドだけでなく、その考えを取り入れたサペレ・メソッドなど、ヨーロッパを中心に広がりを見せています。メソッド自体も興味深く、また日本の食育にはあまり見られない内容だと思いますが、最も大切なのは、こうした体系的なプログラムが存在することです。日本においても根拠に基づいた確立したプログラムの必要性を強く感じています。

成人の野菜摂取量では、朝食を摂らない人は摂取量が少ない、とする研究結果が多いのですが、3食の食習慣が2食になることで、全体の摂取量が減ることもあるでしょうし、また、朝食を抜く行為そのものが食に対する姿勢を表しているのかもしれません。自炊をする人としない人でも同様に、前者のほうが野菜の摂取量が多いことがわかっています。

食の好き嫌いがあることは、大人でも子どもでもストレスになりますし、食を楽しめないのは、損をしているともいえます。できる限り好き嫌いが表出しないよう、おなかの中にいるうちから、そして学童期になっても、多様な食に触れることが大切なのです。