いつも当たり前のように実践していることでも、意外にその目的を知らないことがある。調理のアク取りもその一例だ。アクとは何か? なぜ取り除くのか? その方法は? 追究していくと、野菜の味の変化とそれに応じた新しいアク取り方法を知ることになった。

文/茂木登志子 イラストレーション/山田朱音

いつも当たり前のように実践していることでも、意外にその目的を知らないことがある。調理のアク取りもその一例だ。アクとは何か? なぜ取り除くのか? その方法は? 追究していくと、野菜の味の変化とそれに応じた新しいアク取り方法を知ることになった。

例えばニンジンなどの野菜をゆでたり煮たりするときに、いつも気になることがある。アクのことだ。泡が鍋の中央に集まって膜のようになったアクは、ほんのりと薄いオレンジ色に染まっている(図1)。もしやこれは、ニンジンから溶け出したβ-カロテンではないのか!?

図1 野菜を煮ると出てくるアクハクサイとシメジ、ニンジンを一煮立ちさせると、アクがオレンジ色の膜のようになった。

自分で料理をするようになってから、いつの間にか“アクは取るもの”というのが習い性になっている。だから、いつも当たり前のように、アクはすくい取って捨てている。だが、アクの薄いオレンジ色を見ると、アクと一緒に大切な栄養成分まで捨ててしまっているのではないだろうか? という疑念が生じるのだ。

アクについて考え始めると、さらに次々と疑問が湧き出る。アクは食べてはいけない成分なのか? あるいは食べるとおいしくない成分なのだろうか? 体に良いはずの栄養素もアクになるのだろうか? そもそも、アクは絶対に取らなくてはいけないのだろうか?

いつも当たり前のように行っていることでも、実はよく分からないまま実践していることがある。アク取りもその例に漏れない。そこで今回は、野菜のアクについて調べてみることにした。

解説を仰いだのは、女子栄養大学の名誉教授で、調理学の専門家として知られる松本仲子さんである。

まずは気になっていたアクのオレンジ色の正体について聞いてみた。

「オレンジ色はニンジンから溶け出した成分でしょう。これを微量でも“雑味”とするならアクと言えるかもしれません。しかし、β-カロテンは脂溶性なので、水には溶けません。栄養は摂れますから安心してください」

よかった、栄養をすべて捨てているわけではなかった。安心したところで、尋ねた。そもそもアクとは?

「主に植物性の食材に含まれている苦味や渋味、えぐみなど一般に好ましくないとされる雑味のことです」

アクをそのままにしておくと、食べたときに苦味や渋味、えぐみなどを感じてしまい、おいしさを損ねてしまう。そのため、おいしく味わえるように大昔から調理の過程で食材のアクを取ってきたのだという。

「アク成分の多くは水に溶ける性質があるので、下ごしらえの段階で食材を水にさらしたりゆでたりすることで流出させることができます」

好ましくない味の取り除き方には、いろいろな方法があるという。具体例を挙げて、アクを取る方法について教えてもらった。

「野菜をゆでているとアクが薄い膜のように広がってきます。一呼吸置くと、アクの膜が寄って固まってきますから、そこですくい取ると簡単できれいに除くことができます。アクを取るときは、激しく煮たてないこと。アクが巻き込まれて散ってしまいます」

松本さんが教えてくれたアクの取り方のコツだ。だが、こうした加熱調理の下準備として、野菜を切った後に水にさらすことがある。水にさらすというのは、長く水に浸すことを指す。

「サツマイモやジャガイモ、ゴボウ、ナスなどは、切ってそのまま置いておくと色が褐色に変わります。この褐変を防ぐために、切ってすぐに水に入れます」(図2)

図2 水にさらしてゴボウのアクを取るゴボウは切るとすぐに変色するので水にさらす。より白く仕上げたい場合は、酢水にさらす。

ゴボウのアク成分には、タンニン系のポリフェノールが含まれている。切ると、断面でこのポリフェノールが空気に触れる。すると、切り口からゴボウが持っている酸化酵素によって酸化が進み、褐変する。では、水に入れると褐変が軽減するのはなぜか?

「切る端から水に入れていくと、空気が遮断されるので褐変が防止できると同時に、アクが水に溶け出します」

アクが水に溶け出して、好ましくない味が薄くなることで、褐変も防止できる。一石二鳥というわけだ。

アクが溶け出した水は黒くなる。これは溶出したポリフェノールと酵素が、水中の酸素に触れて反応するからだ。

「かつては、水が黒ずんで底に沈んだゴボウが見えないほどでした。ですから、ゴボウの調理にはアク抜きが欠かせませんでした」

しかし現在、松本さんは、ゴボウを切る端から水に入れるが、長くはさらさない。切り終えるとすぐに水気を切って調理するという。

「アク抜きのために水にさっと浸しますが、長くはさらしません。昔と比べると、最近のゴボウはアクや香りが少なくなっています。長く水にさらしてしまうと、ゴボウらしい香りや味わいが失われてしまうからです」

長く水にさらすアク抜きから、さっと浸す方式に切り替えたのは、実験での学生たちの反応がきっかけだったという。

「せん切りゴボウの市販品と、それと同じ大きさに学生が切ったゴボウ、この両方をきんぴらにしました。それぞれのおいしさを評価してみたところ、学生たちは異口同音に『自分たちで切ったゴボウのほうがおいしい!』と評価しました。見た目も食感も、あまり相違はありません。しかし、香りが違いました。市販のものより自分たちで切ったゴボウのほうが、香りがいいと言うのです」

市販品のせん切りゴボウは、しっかりアクを取っているので、ゴボウ独特の香りもなくなっている。褐変を防ぐとともに、誰が食べても好ましくない味を感じないようにと、万人向けに仕上げているからだろう。

「なるほど、ゴボウのおいしさというのは、独特の香りにあると、この実験から教えられました」

これをきっかけに、松本さんはゴボウの香りに気をつけるようになったという。

「市販品を否定するつもりはありません。例えば、時間がない中できんぴらを手作りする場合には、重宝します。でも、少し時間に余裕があるときには、自分でゴボウを切って作ると、ゴボウの香りも味わうことができます。こういう違いを知っておくと、うまく使い分けができるのではないでしょうか」

「調理前に食材をゆでることを“下ゆで”と言いますが、えぐみなどのアクや粘り気を取ったり、緑色を鮮やかにしたりするといった目的があります」

ホウレンソウのおひたしを作る際には、この下ゆでによってアクを取ると同時に、葉の緑色を鮮やかにすることができる。

「ホウレンソウには、カルシウムや鉄分の吸収を阻害し、結石の原因にもなるシュウ酸が含まれています。このシュウ酸が、ホウレンソウのアク、すなわちえぐみの原因でもあります」

シュウ酸は水溶性なので、ゆでたり水にさらしたりする調理方法で8割方減らすことができる。したがって、適量を食べる分には問題はないとされている。

「沸騰したたっぷりの湯に、根元の部分から葉の順に入れて、湯が再沸騰して1〜2分ほどゆでたら、冷水に取ります」

このたっぷりの湯というのは、ホウレンソウの5〜6倍量が目安だという。

「ホウレンソウのアクであるシュウ酸は、酸性で、水に溶けやすい性質を持っています。実は青菜の緑色はクロロフィルという色素で、酸性に傾くと色がさめてしまいます。たっぷりの湯を使うことで、酸性のシュウ酸が溶け出してもゆで湯の酸性が薄まって色がさめないようにしているのです」

水に溶けたシュウ酸は、蒸気と一緒に飛んでいく。ふたをしてしまうと、蒸気がふたに当たってゆで湯に戻ってしまうので、シュウ酸が薄まらない。色よくゆでたいときには、ふたはしないのがコツだ。

ゆでた後は、水にさらす。

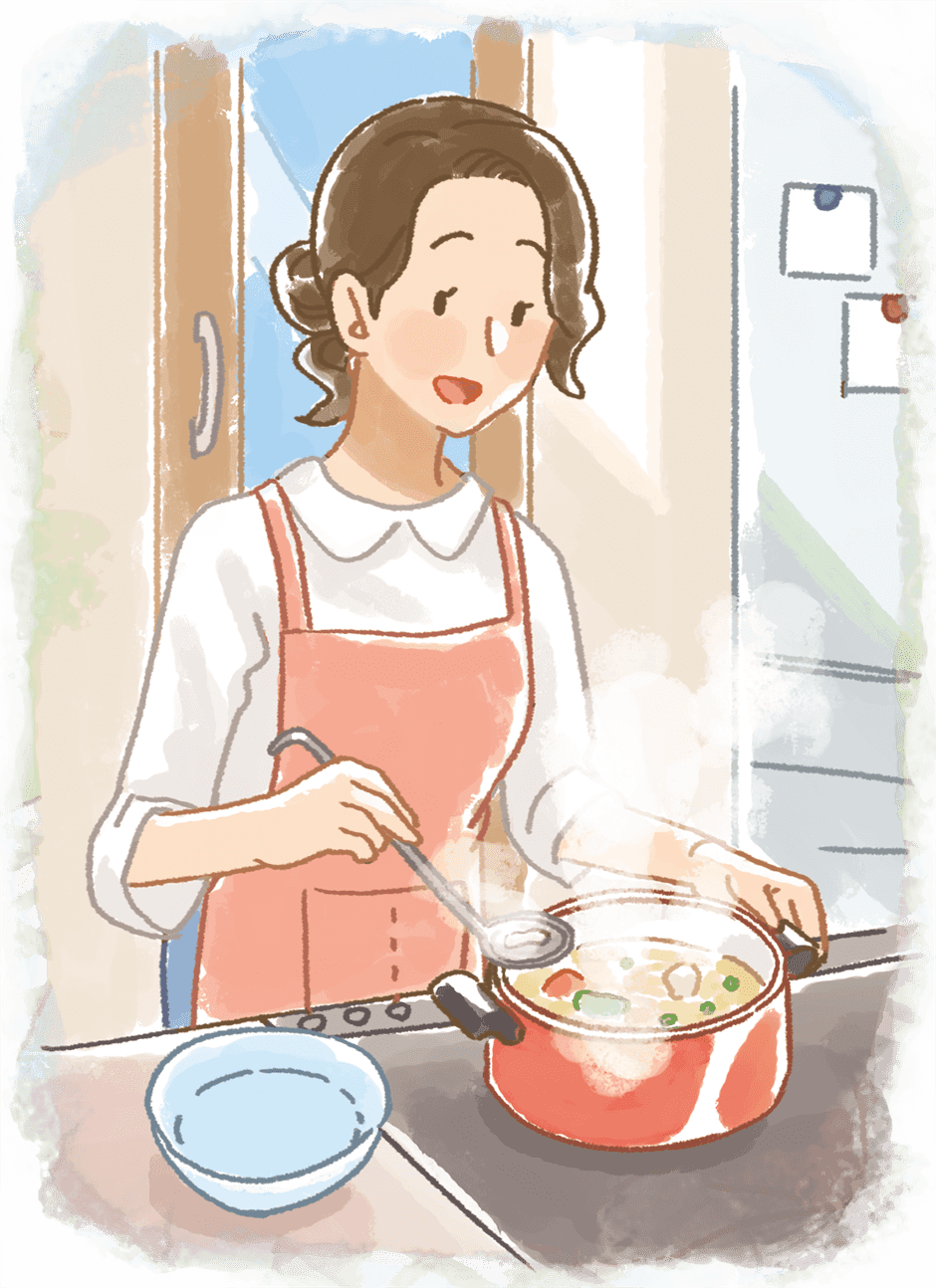

「ゆで時間や水にさらす時間に比例して、栄養素の損失が多くなります。ですからシュウ酸も、ゆで時間や水にさらす時間が長いほどホウレンソウ中の残存量が減っていきます(図3)。ただし、あまりアクが抜けすぎると、ホウレンソウらしさが消えてしまうので、加減が大事です」

図3 ホウレンソウのシュウ酸含有量の変化上の図は、生のホウレンソウ100ɡのシュウ酸含有量を600±131㎎/100gとして、ゆで時間と水さらしによる変化を示している。

タイパ(タイムパフォーマンス)や時短という流行語があるくらい、今は手間をかけることの効率化が求められる時代だ。

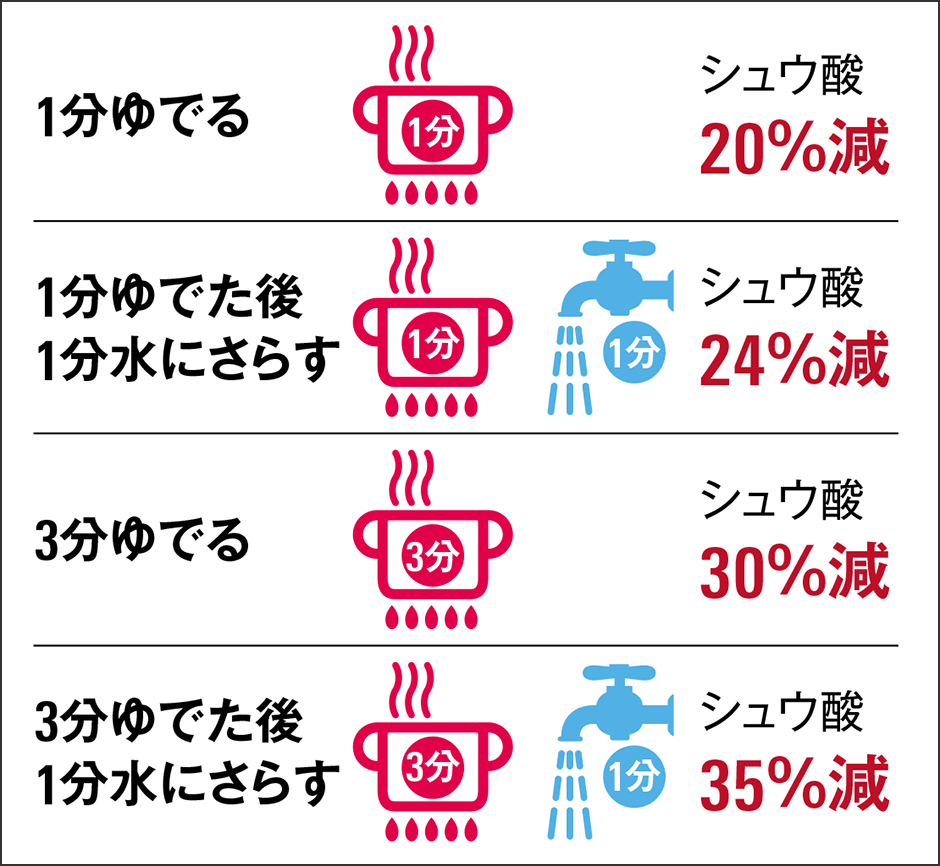

「そういう意味では、ホウレンソウは切ってからゆでるといいでしょう。ホウレンソウを切らずにゆでた場合と、切ってからゆでた場合の比較実験で、シュウ酸の残像量に有意差はありませんでした」(図4)

図4 ゆでた後のホウレンソウの成分変化上の図は、ホウレンソウの可食部100ɡ中の栄養素の残存量を比較したもので、切らずにゆでても、切ってからゆでても、シュウ酸の量に有意差はない

電子レンジでホウレンソウを加熱した場合でも、加熱後の水さらしは必須だ。

「ホウレンソウのアク抜きには、電子レンジ加熱後に少し長めに水さらしすればいいとされてきました。しかし、比較実験では、たっぷりの湯でゆでて水さらしした場合と、電子レンジ加熱後に長めに水さらしした場合で、後者はアクっぽさを弱めることが難しいという結果でした」

これまで松本さんは「おいしくするためにアクを取りましょう」と伝えてきた。だが、「アクは取らなければなりません」とは、一度も言ったことがないという。なぜか?

「アクへの感じ方は人ぞれぞれです。したがって、取らねばならないと断言することはできません」

食材について、見た目(色)、香り、味など、食べる人が好ましくないと感じるものがあれば、それはアクだ。だから、取ったほうがいい。だが、例えばビールの苦味が嫌だという人もいれば、あの苦味こそビールのおいしさだという人もいるだろう。同じものでも人によって感じ方が異なる。また、アクの主成分となっているポリフェノールには抗酸化作用があることが知られている。アクにも良いところがあるのだ。

「アクはその野菜の“らしさ”つまり“個性”だと思います。すべて排除してしまうと、極端な言い方をすると、ニンジンだかゴボウだか分からなくなってしまうのではないでしょうか。味わいのアクセントとして“らしさ”をある程度は残したほうが、おいしさのバリエーションを楽しめるのではないかと思います」

この背景には野菜の味の変化がある。松本さんによると、1970年代くらいから野菜のアクが少なくなってきたという。80年代になると、松本さん個人の嗜好からするとちょっと物足りないくらい“らしさ”が減ってしまったような気がするというのだ。

「私は10年ごとに、購入した食品をどのようにして食べているのかという調査を行ってきました。すると、70年代から、ニンジンをサラダに使うという回答が増え始めたのです。それが80年代になると、ゴボウなども含めて実に多くの野菜をサラダにして食べるようになっていました」

実はニンジンについて、松本さんには、学生時代の忘れられない思い出がある。実習で献立を作成したが、ビタミン量を満たすために、材料として“ニンジン20ɡ”と書いた。すると指導者から、「あなたはニンジン20ɡを食べられますか?」と聞かれた。松本さんの答えは、「いいえ、食べられません」だった。なぜなら、当時のニンジンというのは、今と違って香りも味も強かったからだ。野菜をサラダで食べる回答の増加に、野菜の味の変化を実感したという。

「今は味の感想を聞かれて『食べやすい』と答える人が少なくありません。おいしく食べられる、という意味だと思います。それこそ、ニンジンサラダも100ɡくらいぺろりと食べられるほど、ニンジンも食べやすくなりました。苦味のあるダイコンもなくなったので、下ゆでしないで済むようになりました。全体的に味も香りも万人向けになったということでしょう」

野菜のアクが少なくなるという変化があれば、アクの取り方もおのずと変わってくるはず。だが、レシピの多くには変わることなく「アクを取りましょう」とだけ記載されている。従来のアク取り方法しか知らないと、この一手間を面倒に感じたりすることがあるかもしれない。その一方で、アクにばかり気を取られてゆですぎると、野菜のおいしさに大切なテクスチャーが悪くなってしまうこともあると松本さんは言う。

「料理をする際にもより簡便にということが求められている時代ですが、調理を簡便化しても料理がおいしくなくては無意味です」

柔和な笑顔で諭すように、松本さんは言葉を続ける。

「アクは野菜の“らしさ”であり、アク取りは個性を生かした味わいの調整です。こうしたことを理解し、今どきの野菜に適したアク取り方法で風味を調節すれば、簡便でもおいしい料理に仕上がるのではないかと思います」

松本さんの解説を聞いた帰り道、ゴボウと牛肉を買ってしぐれ煮を作った。松本さんに教えてもらった通りに、切った端から水に浸し、さっと水気を切ったゴボウを煮て味見すると、なるほど“ゴボウらしい”独特の風味が口中に広がった。もうすぐ春の旬菜が続々と登場するはずだ。次はぜひタケノコをゆでてみたい。

春の味覚といえばタケノコだ。煮物もタケノコご飯も、アク抜き済みの市販の水煮を使えばいつでも味わえる。しかし、タケノコをゆでて自分で独特のえぐみを取れば、自分好みのタケノコらしさを楽しめて、そのおいしさもまた格別だ。この春は、ぜひ松本さん直伝の方法で、タケノコをゆでてみよう。

タケノコをゆでるのは、独特のえぐみを取り、調理しやすいように柔らかくするという2つの目的がある。皮を付けたまま丸ごとゆでる方法も知られているが、松本さんが実験したところ、皮をむいて、切ってからゆでても味わいを損ねることはなかったという。家庭にある鍋でゆでるには、皮をむいてカットするほうが早く火が通るのでおすすめだ。

タケノコには、ホモゲンチジン酸やシュウ酸などのアク成分が多く含まれている。そのためえぐみが強いので、掘りたての新鮮なものでない限りはゆでてアクを取ってから料理に用いる。「アクを取りすぎると、風味も薄れてしまいます。タケノコらしい味わいと風味が残るように、ゆで加減を調整してみましょう」というのが松本さんの助言だ。

ぬかを加えるのは、ゆで湯をコロイド溶液にしてタケノコのアクを吸着させるためだ。松本さんはぬかを加えた場合と加えない場合の比較実験を行った結果、「ぬかを加えないとえぐみが抜けないので、ぬかは必需品だということが分かりました」と言う。ちなみにぬかの他に赤唐辛子を加える方法も伝えられているが、赤唐辛子の効果は実験では確認できなかったという。そのため、今回は材料に入れていない。