遺伝性疾患と染色体転座を対象とした「着床前診断」が大きく変わろうとしている。そもそも受精卵の染色体異常は不妊の一因とされており、ゲノム検査によって判定された異常のない受精卵だけを子宮に戻すという不妊治療が可能になったのだ。臨床研究もすでに始まっている。体外受精の成功率の向上、習慣流産の減少などが期待される一方、遺伝子を調べるため、社会で議論すべき生命倫理の課題は残されている。

イラストレーション/北澤平祐

遺伝性疾患と染色体転座を対象とした「着床前診断」が大きく変わろうとしている。そもそも受精卵の染色体異常は不妊の一因とされており、ゲノム検査によって判定された異常のない受精卵だけを子宮に戻すという不妊治療が可能になったのだ。臨床研究もすでに始まっている。体外受精の成功率の向上、習慣流産の減少などが期待される一方、遺伝子を調べるため、社会で議論すべき生命倫理の課題は残されている。

体外受精した受精卵から一部の細胞を取り出して、染色体や遺伝子を調べる技術「着床前診断」は、大きな方針転換を迎えようとしている。

着床前診断は大きく分けて3つある。重い遺伝性疾患が子どもに遺伝しないようにする(PGT-M)、染色体転座による流産を防ぐ(PGT-SR)、そして不妊治療での受精卵の染色体異数性検査(PGT-A)である。

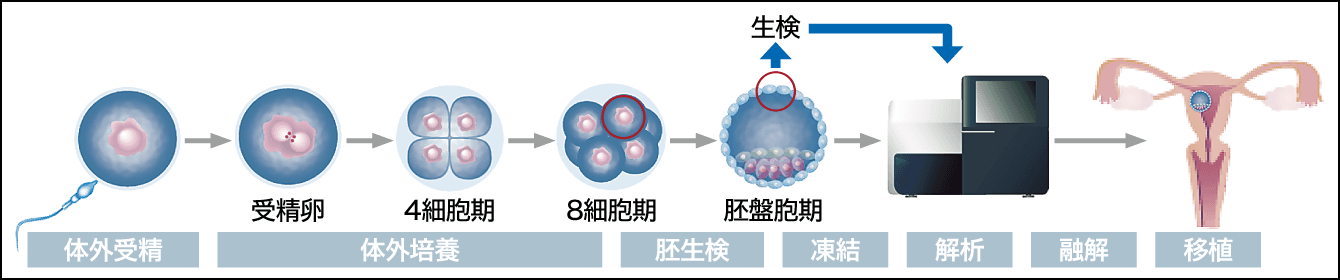

これまでは遺伝性疾患と染色体転座が対象だった着床前診断だが、2020年から日本産科婦人科学会(以下、日産婦)はPGT-Aの特別臨床研究を始めた。受精卵の染色体異常は不妊の一因とされている。それまで不妊治療の現場では、顕微鏡で見た形態で着床しやすそうな受精卵を選んで子宮に戻していた。しかし、着床前診断では受精卵から取り出した細胞を次世代シークエンサーで調べ、異常がないものを子宮に戻すことで不妊治療の成功率が上がることが期待されている。

図1 着床前診断から移植への流れ着床前診断の流れ。体外受精で複数の受精卵を作り、体外で育てる。5日目には約100細胞となり、将来胎児になる細胞(中央)と胎盤になる細胞(周辺)に分かれる。周辺部の細胞を5細胞ほど採取し検査する。

診断精度の高い着床前診断を目指すPGTコンソーシアム(JAPCO)の研究代表者であり、藤田医科大学総合医科学研究所分子遺伝学研究部門の倉橋浩樹教授は、「PGT-Aは受精卵の品質検査のようなもの」だと述べる。

「体外受精は出生児の20人に1人以上となっていますが、実は受精卵の約半数が染色体異常です。体外受精した受精卵が染色体異常だと、子宮に戻しても、着床しなかったり、流産してしまったりします。つまり10個の受精卵のうち5個は不妊治療に適さないことになります」

日産婦のPGT-A特別臨床研究では、受精卵のグレードは4段階に分けられている。Aは異常なし、Bは正常と異常が混ざっているモザイク、Cは異常、Dは判定不能となる。そう聞くと、A判定の受精卵を子宮に戻せば妊娠率が上がりそうだが、必ずしもそうとは言えないと倉橋教授は言う。

「理屈で言えば不妊治療の成績が上がるはずですが、あまり成績が変わらないという海外のデータもあります。それには2つの要因があるとJAPCOでも議論になりました。一つは治療の対象者の問題です。30代前半の若い不妊の人はA判定の受精卵がたくさん採れますから、一般に治療成績は良さそうに見えるのですが、それを次々と子宮に戻しても妊娠しない方や流産される方がいて、おそらく染色体以外のところに問題があると考えられます。それはホルモンの問題かもしれないし、子宮の形態や内膜の問題かもしれない。妊娠がうまくいかなかったり、流産したりする原因は染色体異常以外にもたくさんあります」

一方で、35歳を過ぎると、加齢による染色体異常が増えてくるが、その場合にはPGT-Aで移植胚に優先順位をつけることに効果が期待できる。

「A判定の受精卵は1個だけで、C判定が9個の人には、この技術が役に立ちます。自然妊娠や顕微鏡で見た受精卵の形態だけの判断では、染色体異常の受精卵が多いとうまくいかない場合が多いですが、PGT-AにおいてはA判定の受精卵を最優先に戻すことができるようになります。ですが、さらに母体の年齢が高くなりすぎると、今度は受精卵の数が採れなくなる。5個しか採れず、全部がC判定となると、移植すらできません。移植あたりの妊娠率は、日産婦のパイロット研究でも効果が上がるというデータはあります」

ただし、患者あたりの妊娠率が上がらなければ、実際に不妊治療を受ける人には役立たないという批判もある。年齢によって成功率が違うのであれば、それをあらかじめクライアントに説明する必要がある。

さらに、着床前診断で成績が上がらない理由は、B判定の受精卵の問題もあると倉橋教授は指摘する。

「もしもA判定だけを移植するとなると、計算上PGT-Aの成功率は下がります。というのは、本来はB判定の中にも移植したら元気な赤ちゃんになる受精卵があるのに、それを捨ててしまっているからです」

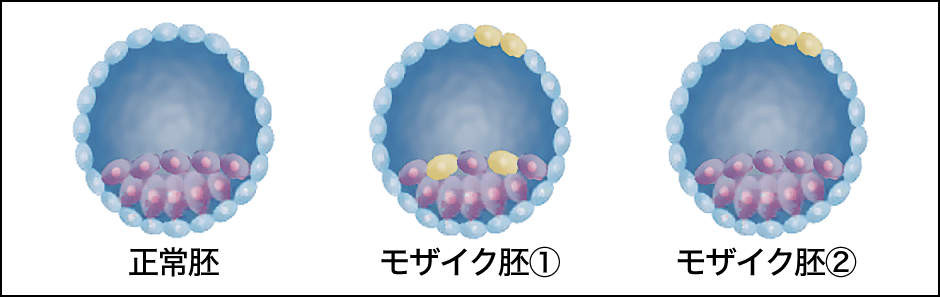

B判定には細かくは2つの種類がある。一つは前述のモザイク胚、そしてもう一つはDNAの増幅がうまくいかなかった場合である。受精卵から生検した5細胞ほどの細胞ではDNAが足りないために、全ゲノム増幅して、DNAの量を嵩上げする操作をする。その増幅がうまくいかずに、データがばらつくことがあるという。

図2 モザイク胚モザイク胚のいろいろ。黄色の細胞が異数体細胞。検査するのは周辺部の細胞なので、検査結果がモザイクでも胎児は正常の場合もある(モザイク胚②)。胎児になる細胞ほど淘汰により正常化しやすい。

「データの結果がモザイク染色体異常だからなのか、DNA増幅のばらつきの問題なのか、判断が難しい場合、本来はA判定なのにB判定にせざるを得ない。正常な受精卵だと思われるときは再生検することもあるのですが、生検による胚へのダメージも考えられます」

そもそも、B判定はモザイク胚でもない可能性もある。さらに、必ずしも病気になるとは限らない。

「A判定しか移植しない施設も多く、患者さん自身もB判定は躊躇することが多い。染色体異常の細胞と正常細胞が混じっているのがモザイクですが、染色体異常の細胞は元気がない。だからモザイクでも、その受精卵が細胞分裂して増殖していくうちに、染色体異常の細胞のほうがどんどん減っていき、正常化するのです」

倉橋教授が、クライアントの前でこの話をすると、生命の力に驚く人が多いという。

「人の遺伝子は約2万3000個あり、その一つひとつが脳や肝臓をつくるなど役割が決められている。染色体は23対あり、割り算すると1対の染色体に1000個の遺伝子が関わっています。例えば、ある1対の染色体が正常の2本ではなく1本であるモノソミーだった場合、臓器を形成するときに異常細胞は仕事ができませんから、排除されてしまう。どこの臓器でも不利になるために、淘汰されていくのです。さらに、染色体の異数体細胞が淘汰されると、正常細胞の増殖スピードが加速するという研究データもあります」

モザイク胚が出産までたどり着けるかどうかは、異数体細胞の割合による。異数体細胞の割合が多いと、妊娠できなかったり、流産してしまうことがあるという。

「そういう時期を乗り越えれば、数カ月おなかの中で胎児が育つ過程で異数体細胞が減っていき、正常細胞で赤ちゃんが形成されていくことになり、健康な赤ちゃんが生まれてくる可能性が十分にあるのです。出生後に染色体を調べたら、例えば100個に1個くらい異数体細胞が出てくるかもしれないですが、それで病気にはならないし、見た目などの表現型にも影響は出ません」

つまり、異数体細胞が多少残っていることは病気になることを意味しないということだ。

「1000例のモザイク胚の移植例を追跡調査したところ、一部は流産になるが、出生までたどり着けた場合、染色体の病気は一例もなかったというデータがアメリカから報告されました。患者さんの考え方によりますが、受精卵があまり採れなかった人はB判定の移植を検討してもらってもいいと思います」

特にモノソミーのモザイクは正常化しやすいという。

「PGT-Aのガイドラインでは、モザイク胚移植の場合、生検細胞の中で高頻度モザイクか低頻度モザイクなのか、何番の染色体なのか、トリソミーかモノソミーか、いくつの染色体でモザイクになっていないかなど、複数の基準で判定します。ただ、どの胚を移植するかを、胚の状態だけで決めることはできません。患者さんの受精卵の数や年齢、価値観なども考慮した遺伝カウンセリングを行います」

また、モザイク胚はほぼ正常に生まれてくるデータが出たとはいえ、モザイク型のダウン症候群など染色体の病気が発生するケースも理論上ないわけではない。

「モザイク型であれば、正常細胞があるから通常の染色体異常よりも症状は軽くなります。かつて、私の遺伝カウンセリングにいらした方で、自分がダウン症候群と同じ染色体のモザイクだと成人になって初めて知った方がいらっしゃいました、白血病の疑いで染色体検査をされたら、白血病ではなかったものの、染色体異数体のモザイクだったことが偶然わかったということです。見た目もダウン症候群の特徴はなく、理知的で健康な人でした。ですから、例えば20細胞のうち1つか2つ異常細胞があったとしても、病気ではありません。検査をしなければ、本人も一生、自分が染色体異数体のモザイクだとは気づかなかったでしょう」

倉橋教授は小児科医としてキャリアをスタートした。そこで染色体疾患の患者さんを診察し、その原因などを研究しているうちに、染色体の検査にも関心が広がっていったという。

「私はエマヌエル症候群という染色体の病気の患者会の世話人をしています。染色体疾患は根本を治す治療法がなかなかありません。小児科で染色体の病気のお子さんを診ていると、次のお子さんをどうしようか悩まれて相談に来るご家族も多かった。このご家族のために何ができるのだろうというところからこの分野に関わり始めました」

エマヌエル症候群は先天性の染色体異常で、先天性心疾患が半数で見られ、さまざまな内臓疾患、口蓋裂、顎が小さいための呼吸困難、嚥下困難もあり、感染症にも弱くて小児期に命を落とすことも少なくない。

PGT-Aの特別臨床研究に参加するには、妊娠の反復不成功や反復流産、そして両親のいずれかに染色体構造異常があることが要件となる。従来のPGT-SRでは転座の染色体しか調べられなかったが、現在のPGT-Aではすべての染色体の結果を知ることができる。

「転座の染色体以外に、別の染色体異常があると流産してしまうため、PGT-SRの成績はあまり良くなかった。他の染色体を同時に調べることができるのは、転座のご夫婦にとっては重要なことです」

ただし、遺伝性疾患を調べるPGT-Mでは、対象遺伝子を調べるだけで、染色体を調べてはいけないと日産婦は規定している。

「一番僕がやっかいに思っていることはそのことです。PGT-Mを希望する方は、すでに病気のお子さんがいて、その子の病状が落ち着いたから次の子を、という方も多く、概してご夫婦、特に女性の年齢が高い。その場合、もしPGT-Mで遺伝性疾患を調べて問題がない受精卵を移植しても、流産してしまうことは少なくありません。そこで流産物を調べたら染色体がトリソミー、モノソミーだったりもする。もしもPGT-Aを同時にできていたら選ばなかった染色体異常胚だったわけです」

PGT-Mを希望する人が2回流産したら反復流産になり、PGT-Aの適応になるはずだが、それでも日産婦は現在のところ認めていない。

「PGT-Aは特別臨床研究なので、PGT-Mの人も入るとバイアスがかかってしまうということのようですが、それは科学であって医療ではない、という批判も聞こえてきます。たしかに目の前にDNAがあるのに、学会の規定でできない。そうなると、患者さんはアンダーグラウンドに潜ってしまう可能性もあります」

日産婦の認定を受けていない一部のクリニックでは、PGT-AとPGT-Mを同時に行う施設もあるとも聞く。

正式には認められないためにアンダーグラウンドに潜るのは、PGT-Mでも同様である。日産婦はこれまでデュシャンヌ型筋ジストロフィーなど生命に関わる重篤な疾患に限りPGT-Mを認めており、その場合であっても1例ずつ個別の倫理審査をしてきた。この重篤の定義に入らなかったPGT-M希望者の中には、無認可クリニックや海外で着床前診断を行う人もいた。

倉橋教授は臨床遺伝専門医としてPGT-M希望者に遺伝カウンセリングを行うこともあるが、遺伝性疾患を子どもに遺伝させたくないと悩む家族の気持ちが痛いほどわかったという。

「この病気は倫理的な問題があるから、検査はできないよ。日産婦がアカンと言ってるよ」

そう伝えると、決まってクライアントはこう問いかけてくる。「なぜ、だめなのでしょうか?」

それに対して、「あなたの疾患は重篤だと判断されていないからでしょう」と答えるしかないのは大変つらいことだ。悩みに悩んで、大学病院の臨床遺伝科の門戸を叩いたクライアントが、その言葉に傷ついているのがわかる。自分が希望していることは偉い先生に倫理的に問題があると判定されるようなことなのか、これほど悩んでいる病気は重篤ではないと判断されるものなのかと——。

「例えば、成人発症の神経難病であるハンチントン病も日本ではまだPGT-Mの対象として認められたことはありません。治療法を開発している先生方は20年先には治る病気になるかもしれないと言いますが、それは20年後になってみないとわからない。PGT-Mを受けられないで苦しんでいる人の気持ちも、医師側の気持ちも、私はどちらもよくわかります」

PGT-Aは不妊治療が目的で、PGT-Aを受けるご夫婦には、病気の子を避けようとする意図はなく、まさに生殖医療だと倉橋教授は言う。一方で、PGT-Mは病気を防ぐという意味で優生思想に結びつく危惧もある。

「病気だからという理由で受精卵を排除すると、世の中でこの病気がいらないものだと思われてしまう、と心配される患者さんやご家族の思いもよく理解できます。ただ、僕らも、これまで見てきたPGT-Mを希望されている方々も、決してそんなふうには思っていません。ご両親は病気のお子さんをすでに生み、大事に育てている。僕らも医師として病気の子を診ている立場で、この病気の子を抹殺したいなんて一切思っていない。一般の人に検査を勧めたいわけでもありません。ただ、病気の子を育てていて、同じ病気の子をもう一人育てていくのはそのご家族には困難だから、着床前に検査したいと言っているだけなんです」

遺伝性疾患のリスクがあることにより、出産を諦めるだけではなく、結婚や交際にも影響する人がいると倉橋教授は言う。その人たちにとっては、着床前診断は希望にもなり得る。一方で、受精卵が選別されることで自分が不要だと言われているかのような思いを抱く患者さんたちの気持ちもあるだろう。ただ、先日行われた日産婦の倫理審議会では、患者さんやそのご家族もどちらかといえば、着床前診断に理解を示している人が多いという集計も出ている。

「着床前診断は皆さんの人生に大きく影響していく問題です。倫理的にどういう方向に進んでいくのが望ましいのか、社会として議論していく時期に来ているのではないでしょうか」