地球温暖化を背景とした気候変動により、日本に限らず世界的に大規模な洪水が多発している。こうした状況を受け、日本の防災対策は大きな転換期を迎えている。今後は台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨といった気象災害にも対応すべく、より精度の高い予測はもとより、洪水を前提とした治水計画など、現実的でより進化したフェーズに進もうとしている。同時に「不確定なことを伝える」適切なリスクコミュニケーションも求められる。

特集 科学的防災のススメ 〈巻頭インタビュー〉

気候変動に対応するために「転換期」を迎えた日本の防災

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

防災とは、大雨による洪水や河川の氾濫、高波、地震、火山噴火といったさまざまな災害から身を守るために、どのように備えるかを検討するものです。古代中国の時代から「水を治めるものは国を治める」と言われ、国の防災は治水が中心です。しかも近年は、地球温暖化の影響により、過去に例を見ない大型の台風や線状降水帯の発生、ゲリラ豪雨といった短時間に大量の降雨を伴う気象災害も頻発するようになりました。河川で氾濫危険水位を超過する件数は劇的に増加し、2019年には、1961年の統計開始以来、水害において最大の被害額を記録しています。こうした状況から、現在の防災は、大きく2つのパラダイムシフトを迎えています。一つは、治水計画の考え方です。

洪水も想定した「流域治水」という考え方

明治以降の治水計画は、河川を氾濫させず、河川や堤防近傍にも住めることを目指してきました。市街化に伴って都市部では雨水が河川に流出しないよう、調整池の整備などを軸に治水対策が行われてきたのです。しかし、今、降雨量が増え、その考え方に修正の必要が出てきています(図1)。全国の河川で改修が必要になる他、場所によって、また雨量の状況によっては、ある程度河川から水があふれることを許容しつつ、必要な場合には河川から離れた場所に住居を移すなど、流域一体で環境を整備し、命や財産を守る「流域治水」という考え方にかじが切られました。

| 地域区分 | 2℃上昇 | 4℃上昇 | |

| 短時間 | |||

| 北海道北部、北海道南部 | 1.15 | 1.4 | 1.5 |

|---|---|---|---|

| 九州北西部 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |

| その他(沖縄含む)地域 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |

図1 治水計画の対象となる総雨量の地球温暖化倍率地球温暖化の進行度合いによって、想定する雨量が異なる。4℃上昇で短時間の場合は、1.5倍と、これまでの計画を見直す必要性がはっきりしてきた。

2つ目の大きな転換は、治水計画の「基礎情報」として気候変動の将来予測情報を採用し、どの程度の大雨を想定して治水の計画をすべきかを全国で数値的に決めたことです。

まず治水計画は、「基本降雨」「基本高水」といった基準によって設計されています。この2つの基準はこれまで、過去の記録や観測データを使って設定されていましたが、昨今コンピュータを用いた将来気象の予測精度が高まり、科学的気候変動予測が信頼するに値するものと見なされるようになってきました。ちなみに、この将来の気象予測に貢献したd4PDF(database for[4] Policy Decision making for Future climate change)は、半世紀分以上の観測実験に基づいて、将来の平均気温が2℃、4℃それぞれ上昇した場合の気候変動のシナリオを試算できる地球規模のデータベースとして、日本で開発されたものです。

- * 対策の目標となる洪水のハイドログラフ(流量が時間的に変化する様子を示したグラフ)。

すでに熊本県の球磨川や、福島県と宮城県を流れる阿武隈川、北海道の十勝川、三重県・奈良県・和歌山県を流れる新宮川水系熊野川といった一級河川の整備計画が地球温暖化に対応すべく改定され、20~30年以内に何をするべきかを練っている状況です。それ以外の河川についても順次、同じ対応を取ることになるでしょう。

「これまでに経験したことのない」気象災害

今後、地球温暖化によって「これまでに経験したことのない」といわれる気象災害が次々に起こると想定されています。40年前に比べて台風時の雨量は10%増加していますし、西日本に多かった梅雨時の豪雨は、東北地方でも増加しています。今世紀末には北海道で梅雨時に豪雨が発生するようになるでしょう。

台風や梅雨の豪雨、そしてゲリラ豪雨は、雨の降る面積に違いがあります。台風は広い範囲で雨が降り、日本最大河川・利根川の流域、約1万6000㎢を覆うほどの大雨を降らせますし、梅雨の豪雨は100~200㎞と雲が細長く伸びています。

他方、ゲリラ豪雨は、ごく限られた地域に、突如として大量の雨が降り、人の命を奪うことがあります。2008年7月28日、神戸市の都賀川では、川辺の親水空間を楽しんでいた約50人がゲリラ豪雨に遭遇し子どもら5人が亡くなりました(図2)。同じ年の8月5日には、東京都の雑司が谷で、下水道の工事中、急激な増水によって作業員6人が流され、うち5人が亡くなりました。

写真提供:神戸市

写真提供:神戸市

図2 神戸市・都賀川の鉄砲水普段は子どもたちが水遊びをするような川だったが、わずか10分の間に突然の出水に見舞われ5人の命が失われた。

台風などの大型の気象予測に関しては多くの研究者が携わってきましたが、ゲリラ豪雨は突然発生して、短時間に成長することから予測が難しいという側面があります。加えて、研究としては、台風など広範囲の気象予測にダイナミズムを感じることもあるかもしれません。しかし、都賀川や雑司が谷のように、ゲリラ豪雨によって突然、人の命が奪われています。私は、防災というミッションにおいて、取りこぼしてはいけない災害だと痛感しました。

ゲリラ豪雨による災害は、都市の仕組みそのものが原因となることもあります。都賀川の例でいえば、山の上のほうで降った雨は、地面に染み込んでいきますが、都市部に近くなるに連れ、下水に水を流すようになっており、それが一気に川に流れて下流の親水域で鉄砲水が発生したのです。仮に土の地面だったり、あるいは下水管がなければ鉄砲水が発生しなかった可能性があります。

では、ゲリラ豪雨はどのように発生するのでしょうか。ちなみに「ゲリラ豪雨」は、正式な気象用語では「局地的大雨」といいます。しかし、突如出現して災禍をもたらすというニュアンスを伝えるのに適当だと考え、私は「ゲリラ豪雨」という用語を使っています。

豪雨の可能性がある入道雲の検知は困難

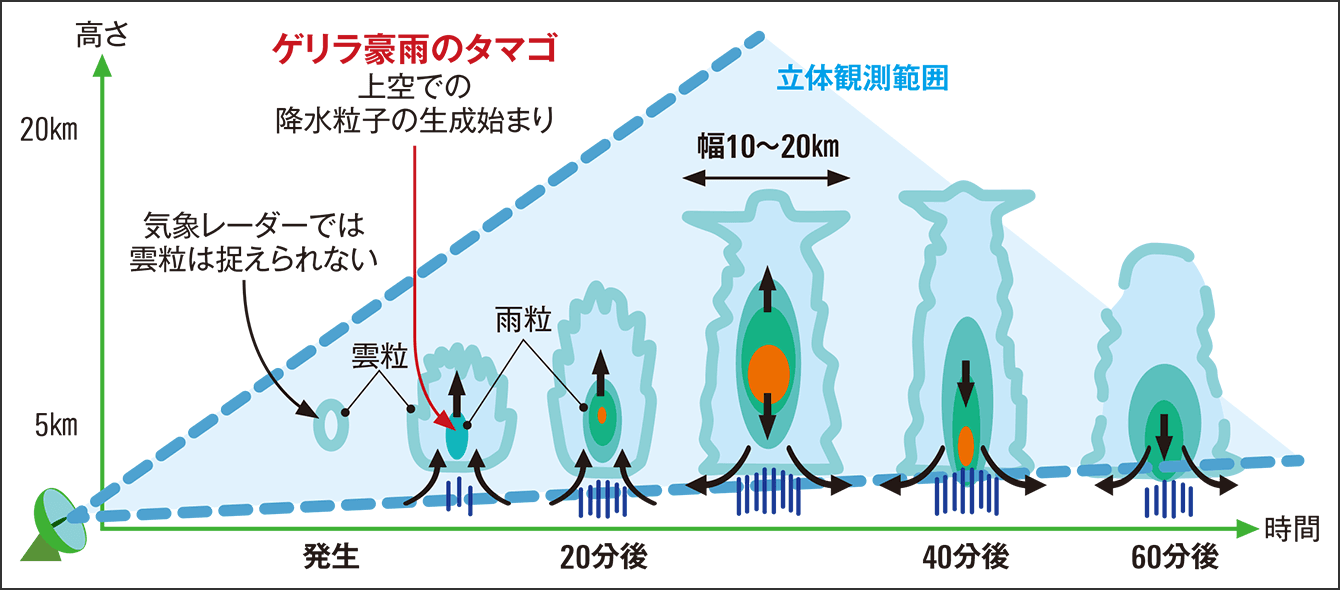

一般論として、ゲリラ豪雨は、1つの入道雲がもたらす気象現象です(図3)。入道雲の寿命は1時間ほどですので、梅雨の豪雨とは異なり、長く雨を降らせるということはありません。水蒸気が一気に流れ込み、山に当たるなどして集積、上昇流ができて、水蒸気が冷えて雲粒になります。その雲粒が多く集まると雨粒ができます。

図3 ゲリラ豪雨をもたらす入道雲の発達過程湿った空気が上昇し雲粒になる。地上では風が吹き始める。さらに上昇して雲粒が雨粒にまで形成される。この段階あたりから一般の気象レーダーで感知できるようになる。「ゲリラ豪雨のタマゴ」の時点では上昇流に支えられた上空の「バケツ」に水がたまり続けるイメージ。水の重さに耐えられずバケツがひっくり返るのがゲリラ豪雨とすれば、バケツにたまり始めた状態を気象レーダーの立体観測で捉えたい。

上空に集まった雨粒は、最後には重くなって一気に落ちてきます。これが豪雨です。夕方に乾いた冷たい風が吹くことがありますが、これは雨粒が落ちる前に5000mほどの上空にある空気を一緒に落としてくるためです。加えて5000m以上の上空では雨粒が凍り、摩擦で静電気がたまりやすく、そのために雷が起こることもあります。ゲリラ豪雨による被害では、短時間の大量の降雨とともに、雷にも注意しなくてはなりません。

気象の予報には「数値予報」といって、気象の仕組みをベースに方程式を使ってコンピュータで再現し、大気や陸地や海洋の状態の変化を数値的にシミュレーションするものがあります。これは「明日の天気」や「雨雲の動き」などの予報に使われています。数値予報で使用するメッシュ(地域を正方形に区切った区画の単位)の単位は2㎞です。

他方、気象レーダーでは今、上空の雲がどのような状態かを丁寧に観察することができます。「5分ほどでここに雨が降る」のような観測が得意です。ただ、ゲリラ豪雨の予測に有効な、豪雨を起こす可能性のある入道雲の発生とその場所を検知するのは簡単ではありません。一般の気象レーダーでは、入道雲の中にできた直径ミリ単位の雨粒は観察できても、2〜40㎛程度の雲粒を確認することは難しいのです。雨粒と雲粒とは1000倍ほども大きさが違うのですが、逆に言えば、雲粒でなくとも、入道雲の中の兆候を素早く見つけられれば「20〜30分後にこの場所で50㎜以上の降雨」というゲリラ豪雨の予報を出すことができます。

そこで私たちは、ゲリラ豪雨の兆候となる「タマゴ」の観測に着手しました。ゲリラ豪雨が発生する際、最初の雲の中では上昇流がぐるぐると回りながら渦をつくります。その力が強くなれば入道雲が発達しますが、雲が小さい間にもすでに上空には雨粒が形成されています。これこそが「ゲリラ豪雨のタマゴ」です。このタマゴが、気流に乗って回転しながら成長していくと、ゲリラ豪雨の可能性が高まります。だとしたら、このタマゴをいち早く見つけることができれば、ゲリラ豪雨の発生を20〜30分前に予測することができます。

タマゴをどのように観測できるのかを検討したところ、気象レーダーでの立体観測が有効だということがわかりました。通常の気象レーダーは、地上への降雨量を測るために、アンテナを水平に近い低い仰角で回転させて、低い高度で雨を探知するようになっているのですが、これでは上空で発生しているゲリラ豪雨のタマゴを観測することができません。しかし都賀川の事故時、立体観測を行っていた国土交通省の気象レーダーの記録を確認したところ、実際にタマゴが発生している様子が見られたのです。

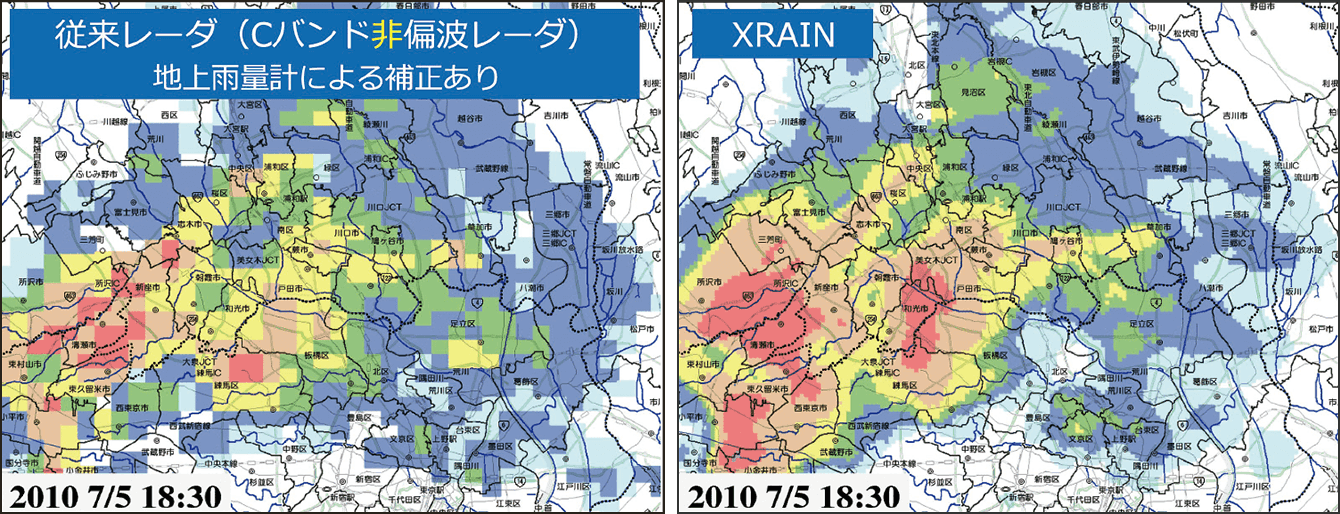

これを受けて、私たちはさまざまな実験を行い、気象レーダーによる立体観測がゲリラ豪雨をはじめ、集中豪雨の予測に有効であることを報告しました。その結果、立体観測を行うXRAINという最新のレーダーが全国に39基、導入されています。XRAINは、250mメッシュでの観測が可能になり、かつ全国標準では1分以内の観測データが伝達されるなど、精度が飛躍的に上がりました(図4)。

図版提供:国土交通省

図版提供:国土交通省

従来のレーダーとXRAINによる観測を図表化したもの。個々の入道雲を追跡することが現実的になった。

図版提供:国土交通省

図版提供:国土交通省

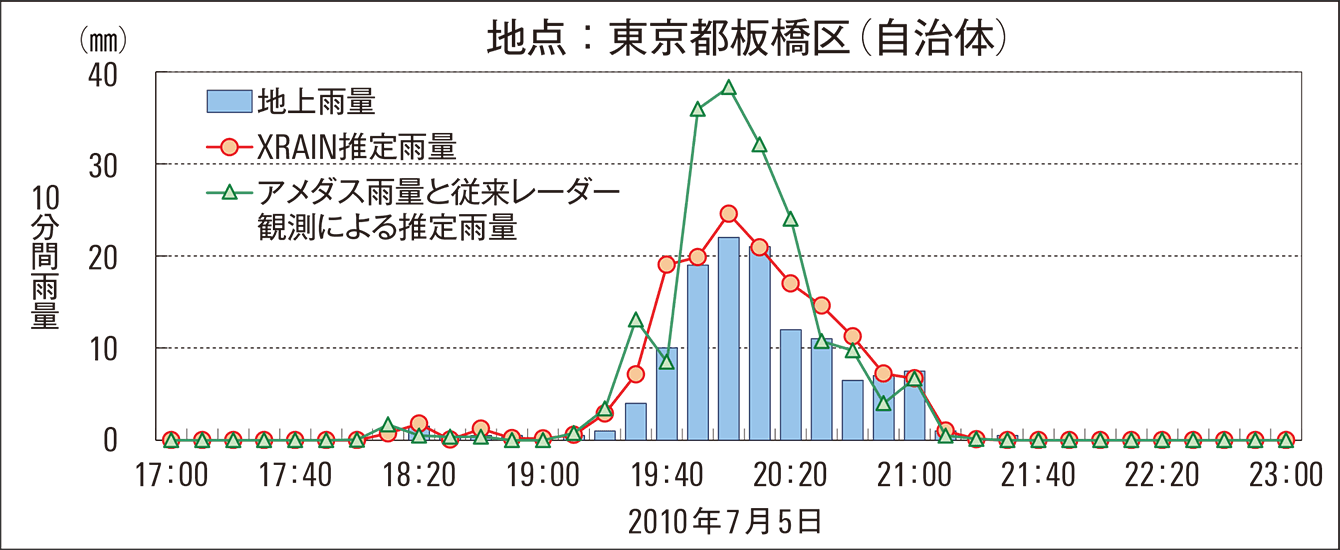

緑色の折れ線グラフはアメダスで観測した10分ごとの雨量と従来レーダーの観測とを統合して行った推定雨量、棒グラフは地上雨量計、赤い折れ線グラフはXRAIN観測のみによる推定雨量。従来レーダーと比べてXRAINの精度が飛躍的に改善していることがわかる。国土交通省はXRAINによる上空の様子を全国の市町村にウェブサイトで提供している。

図4 従来レーダーとXRAINの比較

「頻繁に起こる」という心構えが必要

ゲリラ豪雨の観測は、これまで見落とされがちだった気象災害に備えるということの例ですが、冒頭でも述べたように、地球温暖化の影響がいっそう顕在化し、例えば東日本では見られなかったような梅雨時の豪雨や土砂崩れが発生するようになります。今の西日本で起きている気象現象は2〜3年後に、関東や東北でも起きると想定し、土壌の研究者や私たち気象の研究者や国交省を含めて地域特有の調査を進め、防災の基準を見直す動きが出てきています。一般の人々も「こんなことは今までなかった」という気象現象が今後、頻繁に起こるようになるという心構えが必要です。

今もう一つ重要な課題となるのが不確定な要素をどのように伝えるか、ということでしょう。地震でも豪雨でも、予報・予測の研究を進め、その情報を公開する一方で、それをどのように運用するのか、そのルールづくりも急務だと考えています。

例えば南海トラフ地震は、M8.0~9.0クラスの地震が30年以内に70~80%の確率で発生するとされています。地震の発生時期や場所、規模を予測する科学的な手法は現在、確立されておらず、「基本的に予知はできない」ということを認めていますが、しかし起こる可能性が非常に高いこともまたわかっています。

危機管理の側面からは、災害につながる兆候を見逃すわけにはいきません。しかし、それはいつ、どこで、どの程度の雨が絶対に降る、絶対に地震が来る、と確約する予測ではありません。そんな予測は100年たっても不可能でしょう。そうした不確定性を含む、幅のある科学的な情報をどのように伝え、どのように理解してもらい、どのように運用するのか、曖昧さを含む科学的情報を扱うルールのための哲学が求められています。

防災研究所では研究分野を横断的につなぐことに注力するようになりました。気候変動や地震・津波、火山噴火などの予知やメカニズムの研究と並行して、例えば火山が噴火したら、その後の避難や、火山灰が雨で土砂とともに流れたら何が起きるかなど、防災面の検討が必要です。その場には、時にリスクマネジメントや社会心理学の専門家なども参加し、組織横断的に取り組んでいきます。阪神・淡路大震災や東日本大震災などを経験した日本は、災害大国といわれています。その国に生きる人々の命をどのように守っていくのか、これからも広く議論を重ねていかなくてはなりません。