リウマチや膠原病などの自己免疫疾患の発症率は、女性のほうが高いことが、統計データによって明らかにされている。さらに気管支喘息も女性のほうが有病率や重症度が高くなる傾向にある。なぜか? 性ホルモンとの関連性がまずは頭に浮かぶが、実は、アレルゲンが接触した段階から違いは出てくるという。免疫応答をつかさどる細胞には「性」があり、それが病態の差につながっている。

特集 多様な性 喘息は女性のほうが重症化? 免疫にも「性」がある

文/飯塚りえ

性によってかかりやすい疾患や重症になる割合が違うことはよく知られている。生殖器に関係しないがんは男性の罹患が圧倒的に多く、自己免疫疾患など免疫に関する疾患は女性の発症率が高い。ウイルスによる感染症は、種類によって違いがあるものの、SARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)などコロナウイルスの関連する感染症では、平均すると男性のほうが2倍近く重症化する割合が高いという報告もある。

どうしてこのような違いが出るのだろうか。東北医科薬科大学医学部の大野勲教授はこう説明する。

「疾病のかかりやすさと病態には、男性と女性では取り巻く社会環境が違うことや、健康に対する意識の違いなど、性による生活の違いが関係しているでしょう。国民健康・栄養調査では、乳酸菌を摂取するなど腸内環境を整えようとしている人は、男性よりも女性に多い傾向があります。女性のほうが野菜や果物を積極的に摂りますし、喫煙は男性のほうが多い。他方、女性のほうがストレスを感じやすいということも分かっています。ストレスとある種の疾病の発生率には明らかに関連がありますし、病気と性差を考えるとき、生活スタイルの違いは考慮されなくてはなりません。

私たちが研究をしている気管支喘息も性差が顕著な例です。日本では、成人の喘息有症率は6~10%と推計され、その数は増加傾向にあるとされています。

気管支喘息の成り立ちには2つの因子が大きく影響しています。大気汚染、喫煙、他の疾病があり呼吸器感染症にかかりやすいなど、患者が置かれた環境が一つ。もう一つは、遺伝や性別という、持って生まれた要因です。気管支喘息の病状は環境因子と個体因子の相互作用によって決まるのですが、女性のほうが有病率や重症度が高くなる傾向にあります。

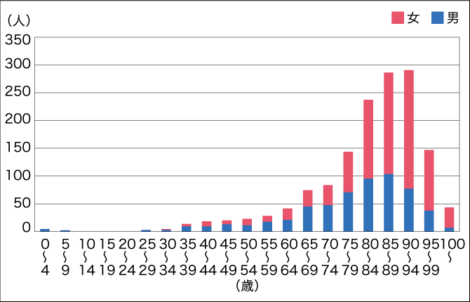

実際、日本の喘息による死亡数(2016年、年齢階級別喘息死亡数)は、女性、特に75歳以上の高齢者が多くなっています。アメリカの統計でも同様の傾向がありますし、欧米のデータで喘息の再発率を見ると、やはり女性のほうが重篤になりがちです。

また年齢的な特徴もあり、思春期までは男性の有症率のほうが高いのですが、思春期を越える頃から女性の有症率が高くなっていきます(図1)」

図1 性別に見た呼吸器アレルギー様症状の期間有症率国際的に見ても若年層は男性患者のほうが多く、思春期を越えると女性が多くなる。(「保健福祉動向調査」における年齢別期間有症率[2003年]より)

接触した瞬間から違いは出てくる

思春期をまたいで男女の有症率が逆転することから、性ホルモンの影響を考えたくなるが、東北医科薬科大学薬学部の宮坂智充講師は、免疫応答の暴走である気管支喘息は、アレルゲンをキャッチした瞬間から男女に違いが出てくると説く。

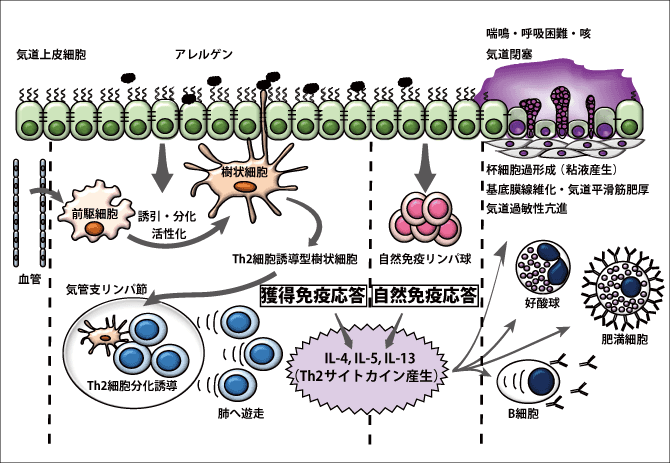

「気管支喘息は、気道に入ってきたアレルゲンに対する免疫応答によって発症する病気です。免疫応答には獲得免疫応答と自然免疫応答があり、獲得免疫応答は抗体が形成され非常に強力ですが、抗体形成までに時間がかかるので、それまでのとりでとして自然免疫応答が起こります(図2)。

図2 気管支喘息の病態発症の仕組みアレルゲンを感知して、気道上皮細胞、樹状細胞がそれぞれ免疫応答を起こす仕組みは変わらないが、細胞の振る舞いに性差があり、それが病態の差につながっている。

アレルゲンが気道に侵入して最初に接触するのは、気道にある上皮細胞です。上皮細胞は、アレルゲンを感知すると自然免疫リンパ球にサイトカイン(信号物質)の情報を送り、自然免疫リンパ球が活性化して自然免疫応答が起こります。このとき、免疫細胞の一種である樹状細胞も、上皮細胞の間からその触手が外に出ているため、アレルゲンに接触しています。

アレルゲンを感知した上皮細胞は、樹状細胞に『免疫応答を起こすために集まれ!』というようなシグナルを出します。そのシグナルを受けて、樹状細胞の前駆細胞や白血球の一種である単球と呼ばれる細胞が血管から集められ、樹状細胞に分化していきます。もともといた樹状細胞も加わって触手を伸ばしながらアレルゲンを取り込んで、リンパ節へ移動し、リンパ節では獲得免疫の主体となるT細胞の分化誘導を行います。大量のT細胞の活動が始まることになります。そのT細胞は抗原のある肺へ再び戻ってきて、今度は自然免疫とは比べ物にならないほど大量のサイトカインを放出するのです。

この大量のサイトカインによって、免疫細胞の一種、B細胞がIgE抗体を産生したり、好酸球を呼び寄せたり、さらに肥満細胞の表面にIgE抗体が付着したりして、細胞内の顆粒が分泌されやすくなります。その結果、ゼーゼー、ヒューヒューといわれる喘鳴や、気道閉塞、痰、気道平滑筋の肥厚などが起こる。これが一連の喘息病態発症の仕組みです。アレルゲンに反応して、上皮細胞や樹状細胞が活性化する仕組みそのものに男女の違いはありません。

しかし、発症の仕組みは変わらなくとも、男性と女性ではアレルゲンが樹状細胞に接触した後からの免疫応答が違いました」(宮坂講師)

アレルゲンに対して、免疫応答を調整するT細胞にはTh1とTh2があり、それぞれの免疫応答をTh1型、Th2型と呼んでいる。喘息の場合、特に、Th2型が関連することが多いと分かっているが、女性患者のアレルギー反応では、喘息症状を誘発するサイトカイン、IL-13を分泌するT細胞が、喘息症状のない人だけでなく、男性患者と比べても多くつくられていること、そのため、男性患者に比べてTh2型の免疫反応が強いことも報告されている。

樹状細胞に “メスらしさ”が備わっている

宮坂講師によると——、

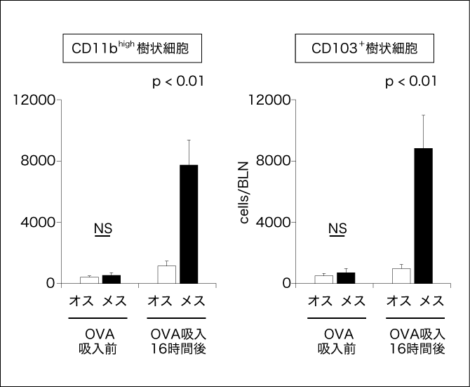

「女性患者においてTh2型の免疫反応を亢進させるメカニズムを調べました。喘息のマウスの研究では、アレルゲンとなる卵白アルブミン(OVA)を吸入すると、肺と気管支リンパ節の樹状細胞の数がメスで格段に増えることが分かりました(図3)。

図3 気管支リンパ節における樹状細胞の性差卵白アルブミン(OVA)を吸入したマウスで、樹状細胞のサブセットCD11bhigh樹状細胞とCD103+樹状細胞の数を算出した。集まる数が多いということはそれだけ強い炎症を起こしていると理解でき、どちらもメスのほうが明らかに増えている。

宮坂智充, 増田千愛, 川上佳織, 高橋知子, 大野勲. 成人女性における喘息重症化病態を基礎研究から考える:性特異的Th2型免疫応答を担うCD103+樹状細胞の役割. アレルギーの臨床, Vol.38(6) No.514, 55(563)-59(567), 2018.

平常時、マウスのオスとメスで樹状細胞の数は変わりませんが、アレルゲンに接した直後から、樹状細胞の数が変わってくるのです。しかも数が違うだけでなく、増えた樹状細胞の機能にもオスとメスで違いがありました。メスのCD103+樹状細胞のほうがアレルゲンを取り込みやすくなっていたり、Th2細胞をより活性化させ数を増やしたりするため、Th2細胞が放出するサイトカインもメスのほうが多くなります。それに伴って好酸球も増えていきます。こうして、気道の閉塞・収縮、粘液の産生といった喘息症状はメスのほうが強くなるのです。つまり、メスの樹状細胞に“メスらしさ”“女性らしさ”が備わっているといえるのです。

さらに樹状細胞の一種であるCD11bhighとCD103+に関して踏み込んで調べると、CD11bhigh樹状細胞では、細胞数以外の性差は認められませんでした。ということは、CD103+樹状細胞の機能的な性差が、Th2型の免疫応答における性差を生み出していると考えることができます。

そこで、CD103+樹状細胞と女性ホルモンの関係を調べる実験をしてみました。女性ホルモンの一種である17β-エストラジオールの存在下と非存在下で、喘息のマウスの樹状細胞に卵白アルブミンで刺激を与えてみました。その結果、17β-エストラジオールの存在下では、T細胞の活性化と関連がある樹状細胞上のCD86発現が増加して、それとともに刺激を受けたT細胞から産生されるTh2サイトカインの量が増加しました。この研究からは、樹状細胞が作られて活性化される際に17β-エストラジオールがあることが、樹状細胞にメスらしさを生む一つの要因になると分かりました」

こうして、言ってみれば樹状細胞の振る舞いには“男性らしさ”“女性らしさ”があるという結果に行き着いたが、喘息が起こる仕組みを考えると、気道上皮細胞の免疫反応についても見なくてはならない。樹状細胞だけでなく、上皮細胞にも“男性らしさ”“女性らしさ”があるのだろうか。

「上皮細胞においても、オスとメスで免疫反応が異なりました。喘息のマウスを使った研究では、メスの上皮細胞は、自然免疫リンパ球を活性化させるサイトカイン、もしくは樹状細胞を誘引するサイトカインをオスの上皮細胞よりも多く分泌するという結果が得られています。免疫応答以前に、アレルゲンを感知した段階から細胞レベルの反応に性差があるというデータが得られたのです。これらは現在、研究を進めている段階なので仮説ではありますが、上皮細胞がアレルゲンを感知して、『免疫応答を起こすために集まれ!』というシグナルを出すまでの過程に性差があるのではないか、それが喘息病態の性差を生み出しているのではないか、と考えています。

この仮説を前提に、上皮細胞のアレルゲン受容体がシグナル伝達をして、核内で転写因子が発現するまでの過程にある性差を生み出す分子が分かれば、喘息病態の性差のメカニズムの一端が分かってくることになります。エピジェネティック制御との関係を考慮した仮説も立てており、いずれも結論まで結び付けられれば、女性の喘息患者により効果的な治療方法が検討でき、性差による重症化を予防できそうです。そのような効果的な治療につなげることを目標として研究を進めています」(宮坂講師)

思春期を境に男女の喘息の有症率が逆転するのは多くの国の傾向なので、環境や食生活以外にその理由があるのかもしれないし、やはり性ホルモンの影響もあるだろう、と最初に書いた。ところが、宮坂講師らの研究からは、細胞自体に備わる性別の違いが喘息の病態を左右していることが分かった。では、性ホルモンの影響は、どの程度分かっているのだろうか。

「男性らしい免疫」「女性らしい免疫」

女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)、男性ホルモン(アンドロゲン)が、免疫機構にどのようにどの程度影響を与えるかという報告がある。エストロゲンの一種であるエストラジオールは、樹状細胞(DCs)の活性化と、樹状細胞を誘引するケモカイン(CCL2)の産生を促進し、さらに自然免疫を活性化するToll様受容体の発現量を増やす。喘息に重要な役割を果たすのは、樹状細胞の活性化や単球を誘引するケモカインが活性化することで、かつ、これらはエストロゲンの影響も受ける。

一方で、プロゲステロンは抑制の働きがあるとも報告されていたり、樹状細胞に対する男性ホルモンの影響は、まだ明らかにはなっていない。

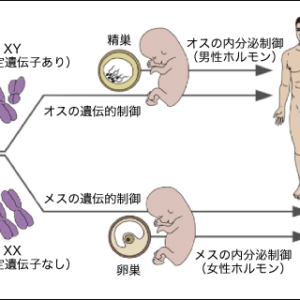

「女性ホルモンが免疫応答を亢進させるようだといっても、月経周期の中でエストロゲンとプロゲステロンは少し時期をずらしながら分泌量が増えたり減ったりするわけですから、免疫応答が活性化される時期と抑制される時期があるだろうと考えられます。ホルモンと免疫が複雑に関与しながら病態は成り立っているわけです。胎児の段階で、男性であれば妊娠10週くらいから生殖器の発達に伴って男性ホルモン暴露が始まり、IgE抗体の量に反映されて、免疫の男性らしさが生まれるというのです。

一生で見ると、女性は閉経後に急激な女性ホルモンの減少があり、これも性差を生む原因と考えられます。女性も男性も人生の終盤には性ホルモンの影響が少なくなる一方、性染色体のもたらす免疫への影響は残ります。こうして、ヒトの免疫機能は、胎児から一生を終えるまでのすべてのフェーズにおいて性の影響を受けることも知られています。

私は『男性らしい免疫』『女性らしい免疫』というものがあって、疾患によってプラスに働いたりマイナスに働いたりすると理解しています。免疫応答に関連した疾患の病態を形作る原因である“細胞自体の性別”にはさまざまな環境因子や遺伝的要因、そして性ホルモンが影響します。それらを明らかにしていく基礎研究が必要とされているのです」(宮坂講師)

人の一生においていろいろなフェーズで現れる病態の性差。これに効果的な治療を確立すべく、性差の基礎研究が貢献できることは少なくない。