「幸せホルモン」として知られるセロトニンは脳内の神経伝達物質の一つで、脳の広い範囲に作用して精神を安定させる作用を持つが、具体的なメカニズムは解明されていない。しかし最近の研究で、目標達成のプロセスにおける努力行動の過程で、「きっとうまくいく」という楽観と「どうせだめだ」という悲観の調整にセロトニンが関与しているという研究成果が明らかになった。つまりセロトニンは結果よりもむしろプロセスに作用するという。幸福感は努力過程にもある。

イラストレーション/北澤平祐

「幸せホルモン」として知られるセロトニンは脳内の神経伝達物質の一つで、脳の広い範囲に作用して精神を安定させる作用を持つが、具体的なメカニズムは解明されていない。しかし最近の研究で、目標達成のプロセスにおける努力行動の過程で、「きっとうまくいく」という楽観と「どうせだめだ」という悲観の調整にセロトニンが関与しているという研究成果が明らかになった。つまりセロトニンは結果よりもむしろプロセスに作用するという。幸福感は努力過程にもある。

「ああ、やらねばならないと分かっているけれど……どうしても手につかない」

試験勉強や仕事においても、このようなジレンマに陥ったことのある人は少なくないだろう。

目標達成のために辛抱強く努力すれば、得られる成果も多くなることは分かっている。だが、辛抱強く頑張れる人と、あきらめてしまう人に分かれてしまう。両者の差はどこにあるのだろうか。

その鍵は、セロトニンにあるらしい。沖縄科学技術大学院大学(OIST)神経計算ユニット(代表:銅谷賢治教授)の宮崎勝彦グループリーダーらは、これらの目標達成のための努力行動に神経伝達物質の一つであるセロトニンが関与しているという、世界初の画期的な発見をした。

「セロトニンは脳内に広く存在している物質で、呼吸や睡眠、認知など、幅広い生命活動に関与していますが、私たちのこころと関連が深いことが知られています。例えば、うつなどのこころの病気の治療薬の一つとして、脳内のセロトニン濃度を増やす薬が選ばれることがあります。ですが実際のところ、なぜセロトニンが増えるとうつ症状が改善されることがあるのか、具体的なメカニズムはまだよく分かっていません」

古典的にセロトニンは、衝動性や将来的に起こる罰に対して行動を抑制する役割があるという実験報告が多く示されていた。だが矛盾する結果も多く、またこれだけではなぜ脳内のセロトニン量を増やすことでうつ症状を改善させることがあるのかを説明するのが難しい。さらに技術の発展は、セロトニンが一筋縄ではいかない物質であることを教えてくれる。例えば、特殊なプローブを介して脳に直接光を当てることで神経活動を活性化したり抑制したりできる光遺伝学という新しい技術を用いて行われた実験では、セロトニン神経活動を一時的に活性化させると、それを快いと感じる、つまり報酬としての効果が生じるというのだ。

「セロトニンは私たちのこころで一体何をしているのか、ますます謎が深まっているとも言える状況なのですが、そんな中で我々は、目標達成のための努力行動の過程でセロトニンが担う興味深い役割を明らかにしました」

研究グループは、将来の報酬のために努力を必要とする行動をとる際にセロトニン神経活動がどのように変化するか、また反対に、セロトニン神経活動を外部から操作するとその行動がどのように変わるのか調べた。

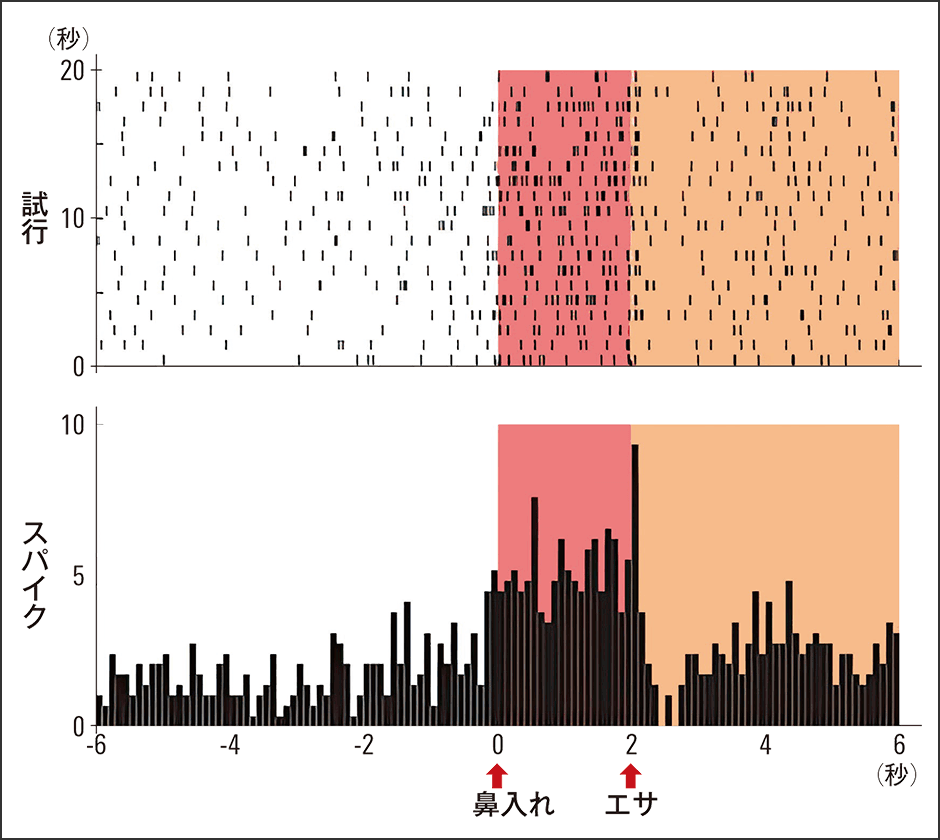

まず、エサを獲得しようと努力しているラットの脳内の、背側縫線核という脳領域のセロトニン神経活動をリアルタイムで観察した(図1)。背側縫線核とはセロトニン神経が多く集まっている脳領域である。ラットはこのときエサや水が出てくる場所に鼻先を入れ、数秒後に出てくるエサや水をじっと待つ。

図1 エサを待っているときに発火頻度が増大する〈上〉グラフ内の黒いドットは、各行にエサ場を訪れてエサを獲得した各試行ごとの神経細胞の発火活動を示している。赤い領域は報酬遅延期間を、だいだいの領域はエサ提示からの摂取期間を示す。時間0秒はラットがエサ場に鼻を入れた時点を示す。

〈下〉単位時間(100ミリ秒)当たりの平均発火頻度をヒストグラムで示す。

「ラットがエサ場所に鼻先を入れて、出てくるのはいつかいつかと辛抱強く待っている間、セロトニン神経活動が持続的に高まることが分かりました」

実験では、エサ場所に鼻先を入れてからエサが出るまでの時間を2秒、4秒、6秒、10秒と長くしていった。すると、エサを待つことに成功した場合は、セロトニン神経活動も持続していたという。一方で、待ち時間を20秒と長くしすぎると、待ちきれなくてエサが出る前に鼻先を出してしまうラットがいた。そのように待ち続けることをあきらめる直前に、上がっていたセロトニン神経活動が下がるという現象が見られた。

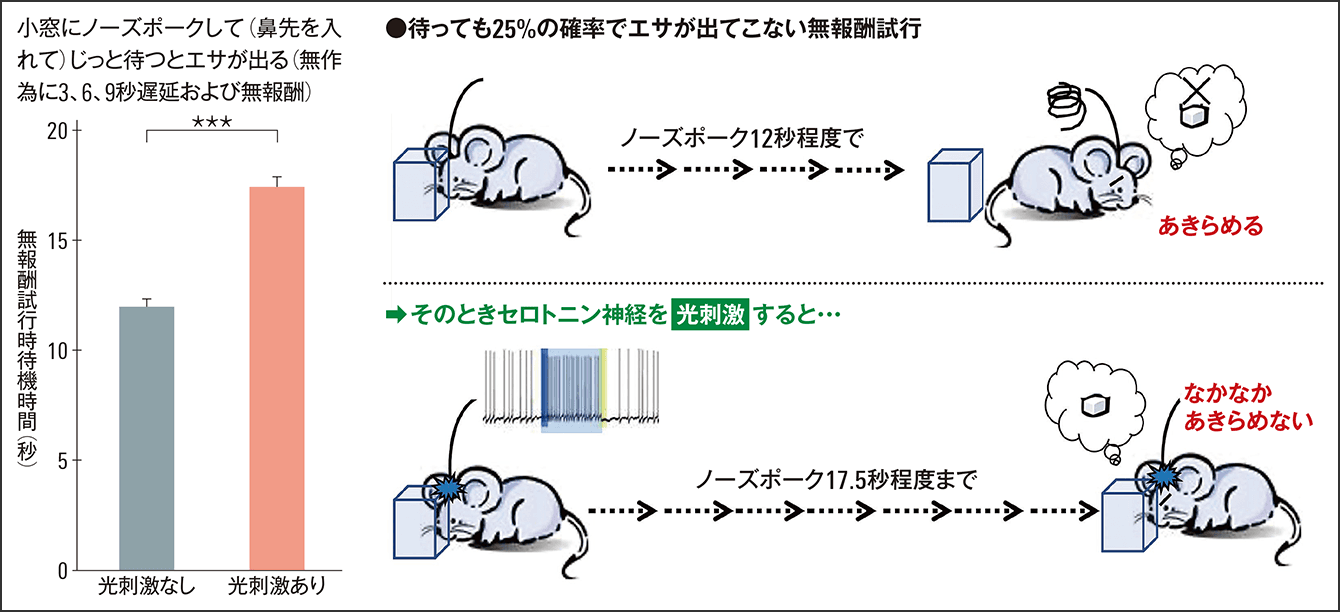

「この結果から、将来の報酬をじっと待つ行動とセロトニン神経活動には何らかの関係があると考えました。そこで今度は同じ行動課題を遺伝子改変マウスに学習させて、前述した光遺伝学の技術で確かめると、待っている間のセロトニン神経活動を活性化させると待ち時間が有意に延びる、つまりじっと待つという努力行動の辛抱強さが増したのです(図2)」

図2 エサが出ないときの待ち時間に対するセロトニン神経刺激の効果25%の確率でランダムにエサが出てこなくなる試行で、マウスが自らあきらめてノーズポークをやめるまでの時間を測定した。通常は平均12秒間ノーズポークを続けてエサが出ないとあきらめるが、光刺激でセロトニン神経活動を増加させると、それが平均17.5秒間にまで延びた。

★★★p<0.001。

このとき、エサは待てばいつも出てくるというわけではなくて、4回に1回は出てこない設定である。待ち時間は3秒、6秒、9秒、そしてエサが出ない4パターンがランダムに切り替わる。

「4回に3回、つまり75%の確率でエサが出るので、マウスは待てば大体はエサが出てくる、ということは理解しているはずです。ですが何秒間待たなければいけないか、いつエサが出てこない試行になるのか、ということを事前に知らせる指示はありません。マウスはどのくらい待つか、あきらめるかを自分で決めます。この実験の結果、待ってもエサが出てこない試行ではマウスは平均12秒くらい待ってから、これ以上待っていても出てこないなとあきらめてエサ場所から鼻先を出しました。ですがその待っている間にセロトニン神経を活性化させると、あきらめてエサ場所から鼻先を出すまでにかかる時間が17秒くらいまで延びるというとても興味深い行動変化が見られました」

またエサが出てくる確率を75%から25%に下げてみる、つまり4回待ってもそのうち1回しかエサが出てこないというちょっとかわいそうな状況にしてみると、セロトニン神経を活性化させても待ち時間に特に変化は見られなかった。待ってもどうせ出てこない、努力しても無駄、という状況ではいくらセロトニン神経を活性化させても何も変わらなかったということだ。

宮崎グループリーダーらはさらに研究を進め、このような行動変化が生じる理由として、セロトニン神経を活性化させることで、将来報酬に対する確信度が増す、つまり楽観的になっているということを数理モデルのシミュレーションで示すことにも成功した。

「待てばエサが出るとほぼ確信して行動しているときには、セロトニン神経を活性化させることで、マウスはより辛抱強くエサを待てるようになりました。数理モデルのシミュレーションを行った結果、実際には75%の確率で報酬が出るものに対し、セロトニン神経活性化によって、待っていれば報酬が得られるはずだという期待値が高まり、90%程度の高確率で報酬が出てくると考えていると説明できることが分かりました。ただし25%の確率でしかエサが出ない条件では、セロトニン神経を活性化しても行動に変化が見られないため、当然期待値の変化もありません」

つまり、元々ある程度報酬に対する確信が高い場合に、セロトニンを活性化することによって、さらに確信度が上がる=より楽観的になる、というのだ。

「この結果は、私たちが未来について思いをはせるときの『きっとうまくいく』や『どうせだめだ』というこころの楽観・悲観の調節にセロトニンが関わっていることを示唆しています。このようなセロトニンの働きは、私たちが生きていく上で大切な、将来のために困難に立ち向かう力や、レジリエンスを高めることにも深く関わっているのではないだろうかと考えています」

楽観・悲観という曖昧なこころの動きが、実はセロトニン神経活動によってある程度制御できるかもしれないという。

「実験を重ね、将来的にはヒトへの応用も視野に入れています。技術はどんどん新しくなるので現時点でのアイデアですが、セロトニン神経の活動を非侵襲的にモニターする技術で、神経活動の強さに比例するもの、例えば円をディスプレイに映し出します。対象者にその円を大きくしてくださいと依頼し、本人はどうすれば大きくできるか、つまりセロトニン活動量を増やせるかを自分なりに試行錯誤で見つけていきます」

それは人によって、例えばリズムを刻んだり、楽しいことを考えたりといろいろだろうが、重要なのは神経活動を自分自身でコントロールする技術がすでに確立されているということだ。

「私はセロトニンを中心に研究していますが、こころの内部状態を推測するための研究は、医学や神経科学を中心に多方面で行われています。例えば、私も参加している2022年から始まった内閣府主導の研究開発事業『ムーンショット型研究開発制度』目標9では、『2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会を実現』することを目標としていて、その目標に向けて宗教学や音楽、医学、神経科学など多分野の研究者たちが手を組んで、生体情報からこころを読み取ったり、こころの安らぎ、活力につながる技術開発だったりと、独創的な研究に取り組んでいます。日本の若者の自殺率の増加、うつなどの精神疾患や発達障害といったこころの問題を含む深刻な社会的課題に直面している中で、我々も基礎的な知見を積み上げることでこのプロジェクトの成功に貢献できればと考えています。そしてこのような研究がどんどん進むことで、将来的にはこころの健康状態をモニターしたり、改善したりすることが可能になってくるだろうと思います。例えば生体情報から客観的に精神疾患を診断できるようになるとか、脳活動とリンクしてリハビリのようにこころのダメージを回復させるとか、そういうことが日常になる未来のイメージを私は持っています」

そして宮崎グループリーダーはこれからの研究で、努力行動の“目的”の違いにも注目していくという。

「自分がやりたいと思うものはたとえ困難が伴っても続けられることが多いと思いますが、嫌々ながらやらなければいけないことはどうでしょうか。学生なら試験勉強しないと卒業や進学ができなくなるとか、社会人なら苦手な業務でもやらないと立場が悪くなるとか。我々はこの、嫌々ながら仕方なく、罰回避のための努力行動中のセロトニンの働きについても実験的に確かめたいと考えています。現在の仮説としては、同じ努力行動であってもその目的が喜びなのか、罰の回避なのかによって、セロトニン神経を含む別々の神経回路が機能しているのではないかと考えています」

そして、研究を通してこころの幸せとは何かを問い直し、未来を担う子どもたちの幸せに役立てたいという。

宮崎グループリーダーは目標に向かうプロセスの中にこころの幸せの鍵があるのではないかと考えている。

「人からSNSで『いいね』を押してもらうなど即時的な報酬は誰でもうれしいものですが、その瞬間、神経伝達物質の一つで報酬系と呼ばれるドーパミン神経が働いています。確かにその時には高揚感がありますが、残念ながらずっとは続きません。ドーパミン神経は同じ報酬に対しては活動を下げる性質があるためです。それに対して我々の研究から、セロトニンは報酬の価値ではなく報酬に向かうプロセスに対して働いていること、繰り返しても活動を下げないこと、確信が高いほうがより良く働くこと、そしてこころの活力に直接関わるものであることが分かってきました。夢や目標を成し遂げた自分を明確にイメージしながら努力するプロセスの中に、持続可能なこころの幸せが隠れているのではないか、私はそう考えています」

宮崎グループリーダーは、沖縄にできる新しい大学院大学で研究室を立ち上げるという銅谷賢治教授に誘われて2004年にOISTに来たという。画期的な発見は急に成し遂げられたことではなく、研究グループが20年近くかけてコツコツと積み上げてきたものだった。だが当初、この発見はなかなか認められず、論文を投稿してもレビュアーに批判されて落とされる日々が続いた。地道に追加実験を続けてようやくヨーロッパの科学雑誌に受理されたとき、最初の投稿から実に5年も経過していた。裏を返せば、それほどまでに研究結果が新しかったということだ。

「論文が落とされると毎回落ち込みましたが、それでもこの結果は面白い、きっとうまくいくと信じて実験を続けました」

楽観的に、将来に対して確信を持っていたからこそ、コツコツと研究を積み上げ、成果を信じて待つこともできた。宮崎グループリーダー自身の幸福度は高いのだろうか。ちなみに、これまでの研究の共同研究者である同じ研究ユニットの宮崎佳代子グループリーダーは妻である。

「幸福度は高いほうだろうと自分でも思います。OISTでの研究は楽しいですし、沖縄の暮らしも気に入っています。でも、妻にはあなたは楽観的すぎるとよく言われますが(笑)」