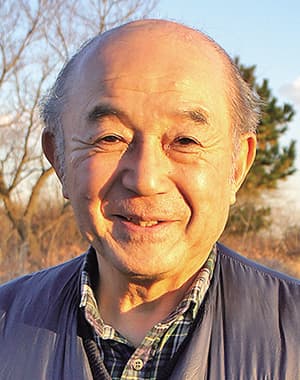

山階芳麿博士が1932年に私財を投じて設立した山階家鳥類標本館をルーツに持つ山階鳥類研究所は、日本の鳥類研究の礎だ。ベトナム戦争時、米軍からの依頼で再開した日本脳炎の感染に関わるサギなどの渡り鳥に足環を着けて行う調査が、現在の鳥類標識調査へと受け継がれている。今では約400人のボランティアに加え、市民からも情報が寄せられる。最新機器も登場し、さまざまな方法が確立している。長年の調査で蓄積された豊富なデータにより生態解明がスピードアップしている。

特集 謎多き渡り鳥 豊富なデータと最新機器でスピードアップする生態解明

構成/飯塚りえ

日本の鳥の科学的標識調査は歴史が古く、1924年、農商務省(現・農林水産省、経済産業省)によって始まりました。1943年ごろ、戦争のために一時中断したのですが、戦後、米軍からの依頼で再開しています。ベトナム戦争中、鳥が感染に関わっている疑いのある日本脳炎がアメリカにとって大きな問題になっており、日本から渡るサギなどの鳥の情報を必要としていました。当時の日本には鳥の渡りに関して提供できる資料がありませんでしたので、アメリカがその調査を山階鳥類研究所に依頼したのです。

生態調査は足環を着けることから始まる

その後1960年代からは、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、インドといったアジアの国々との協力を進めながら、国をまたいだ渡りの標識調査が始まりました。

1972年には、環境庁(現・環境省)が、渡り鳥も含めた鳥の生態調査への取り組みに乗り出し、山階鳥類研究所が調査の推進を担うこととなりました。その後、全国に「ステーション」と呼ばれる標識調査の核になる場所を設けて、各地で1年に1〜2カ月の調査を開始しました。この調査は今も続いています。

私は山階鳥類研究所に入所して50年ほどたちますが、入所時、全国で標識調査を行う「バンダー」と呼ばれるメンバーは50人程度でした。そこで、1979年からバンダーを増員するために、養成の取り組みが始まりました。その取り組みが奏効し、現在、全国でこの作業を担っているバンダーは、400人ほどになりました。

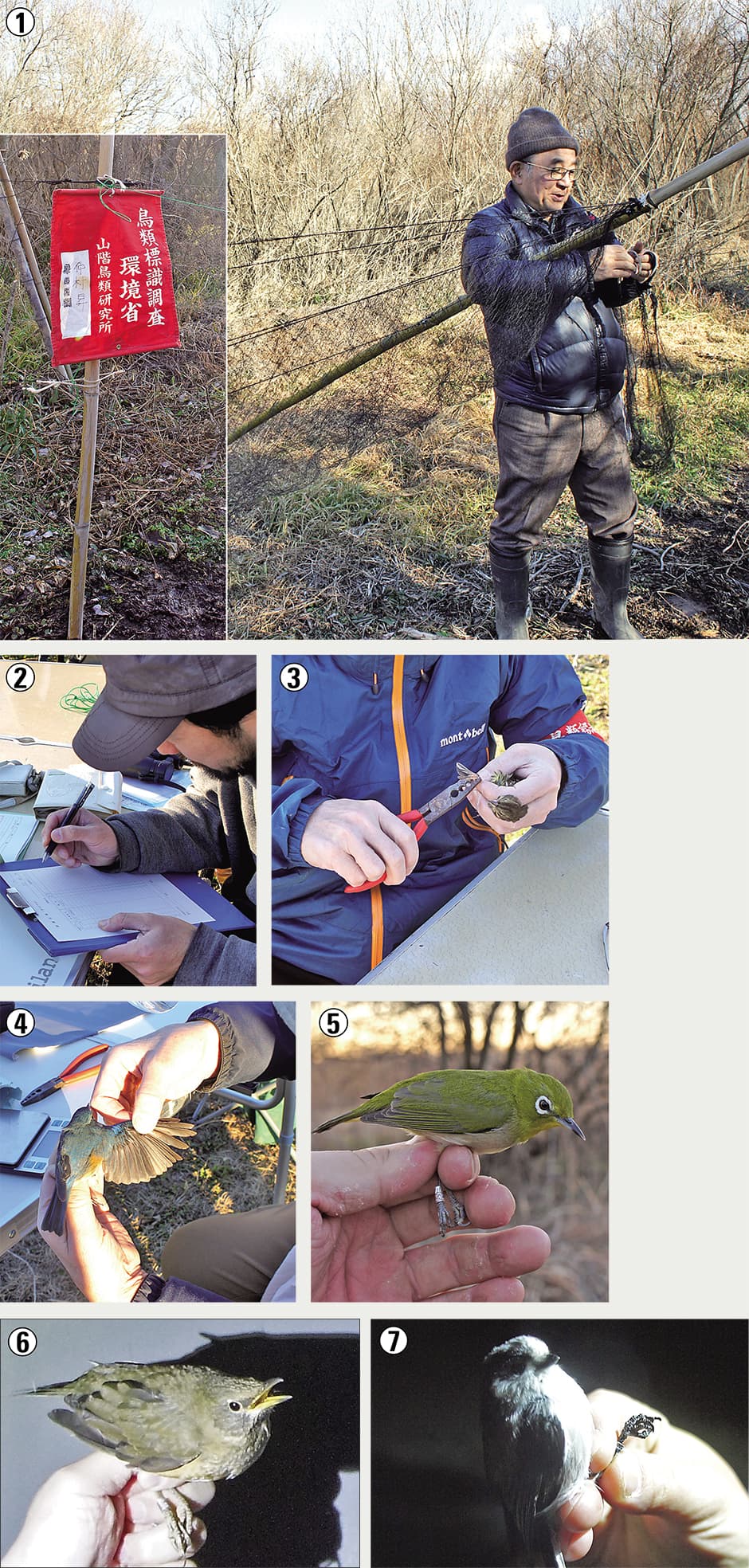

標識調査の具体的な作業の流れは、鳥を捕獲し、種や性別・年齢を識別して足環(バンド)を着け、記録して放鳥することです(図1)。

図1 鳥に装着する足環足環には、識別番号と共に「KANKYOSHO TOKYO JAPAN」などと記されている。鳥の脚の太さに応じて16種類の大きさがある。

バンダーになるにはまず、ベテランのバンダーについて実地訓練をします。バンダーを志望する人のほとんどが、鳥が好きというバードウォッチャーで、野外で観察しているときには、100種や200種類程度の鳥を識別することができます。ところがバンダーになると、捕まえた鳥を識別し、手に持って足環を着けなくてはなりません。これは思いのほか難しく、観察している鳥なら識別できる人でも、実際に手に持つと分からなくなってしまうという人が少なくありません。鳥は、大きさや形、声といったもので識別しますが、手に持つと、野外にいるときのような声は、ほぼ出しません。大きさも、観察しているときとはまったく違い、思っていたより大きかった、小さかったという声はよく聞かれます。

他にも、安全に捕まえる技術、決められた手順、方式での記録の取り方などを習得するために、年間に何十日か行うベテランバンダーの調査に同行してもらいます。ただ、1年ではあまり経験が積めないので、標識調査に同行するだけでも2〜3年は必要です。

こうした実地訓練を経て、指導していたバンダーの推薦が得られると、山階鳥類研究所の講習会に参加し、晴れてバンダーとしての活動ができるようになります。

市民に支えられる標識調査

バンダーへのトレーニングは、国によってばらつきがあることは否めませんが、日本はかなり厳しく行っており、バンダー1人ですべての鳥を識別調査できるようになるには、5年はかかります。それでも、学生や退職後の人などが、完全無償で参加しています。標識調査が市民の力に大きく支えられているという好例です。

標識調査では、鳥の調査に適した場所に霞網を張って、そこで鳥を捕獲し、足環を着け、記録を取って放鳥します。この際に使われる霞網は、江戸時代から日本で使われている、日本発祥の用具です。現在は、ナイロン製ですが、当時は絹で作られていました。編み目が細かく、かつ柔らかいので、鳥を傷つけることなく大量に捕獲できることから世界に広がり、英語ではミスト(霞)ネット、ドイツ語ではヤーパン(日本)ネットとも呼ばれています。現在、日本では許可なく野鳥を捕獲することは禁じられており、霞網も一般には入手できません。バンダーには、山階鳥類研究所から霞網が貸与され、環境省の刻印が入っている足環が配布されます。霞網には、環境省の調査を示す赤い旗を付けます。

バンダーは毎年、足環の識別番号などの放鳥記録を山階鳥類研究所に送ってきてくれます。1年間に総計12万〜13万羽ほどの記録が集まり、これまでの累積で650万羽以上の鳥の記録が研究所に残っています。鳥に限らず、他のさまざまな調査を含めても市民参加型の環境調査として、膨大かつ長期にわたる記録ではないかと思います。

鳥に足環を着けた後、回収されることで渡りなど生態の解明が可能になるのですが、その率は残念ながら1%にも届きません。カモ類のような狩猟の対象になる種類は数%が回収されますが、小鳥類は、たまたま窓ガラスにぶつかって死んでしまった個体に足環が着いていたというような偶発的な回収がほとんどです。最近は、バンダーが増えたこともあって捕獲の母数が増え、また足環を着けた鳥が再びバンダーによって捕獲される、という例が見られるようになっています。同時に、昨今、野生動物としての鳥に対する関心が少しずつ高まっている東南アジアの国々からも報告が来るようになり、広がりを見せています。

山階鳥類研究所でも、昨年から近隣で調査を始めました。千葉県我孫子市にある利根川沿いの「ゆうゆう公園」の自然観察ゾーンで、河川敷における調査を毎月行っています。

今年1月には、霞網を30枚ほど張り、午後から翌日の昼くらいまで標識調査を行いました。直近1年間の結果に従って、霞網を張る場所や数を決め、数の増減を見るモニタリングの条件を整える予定です。山階鳥類研究所の研究員、鳥の博物館の学芸員、千葉県立中央博物館職員、それ以外に学生やボランティアなど、総勢10人前後で進めています(図2)。

図2 ゆうゆう公園での標識調査①霞網を用いた捕獲は非常に有効な方法で、鳥の安全を確保しながらの調査を可能にしている。網には環境省の事業であることを示す旗を付ける。②黙々と記録をつけるメンバー。③アオジ。足の太さに合わせて丁寧に足環を着ける。④ルリビタキ。羽の成長の様子などから年齢を推定。⑤メジロ。⑥アカハラ。⑦エナガ。この日は他にベニマシコ、ホオジロ、オオジュリンなどに足環を装着。

最新の方法で具体的な移動データを取得

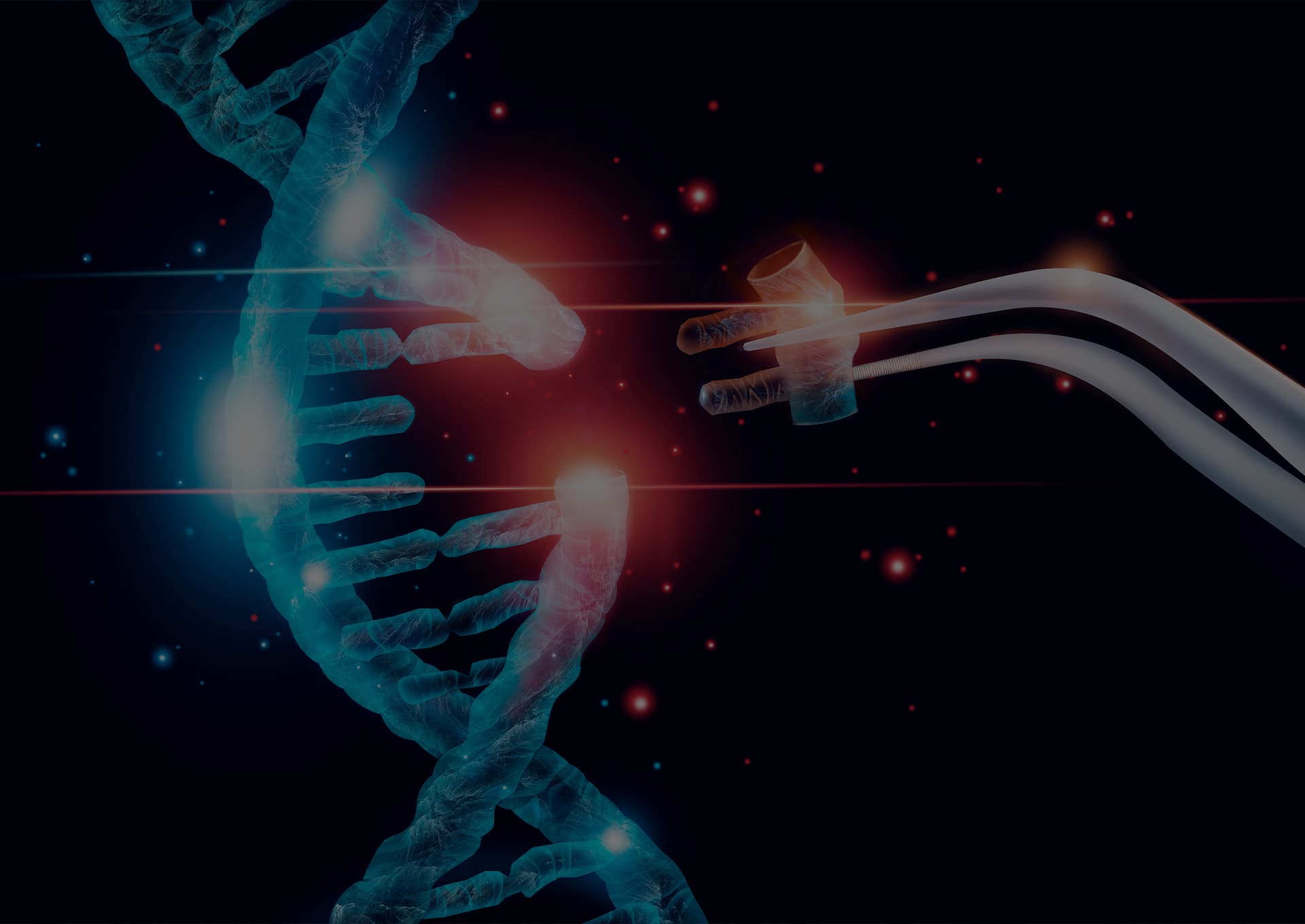

足環を装着する標識調査以外に、ジオロケーター、人工衛星用送信機、それに市民が情報を寄せるウェブサイト「eBird」といった新しい方法が加わり、鳥の生態解明が速度を増しています。

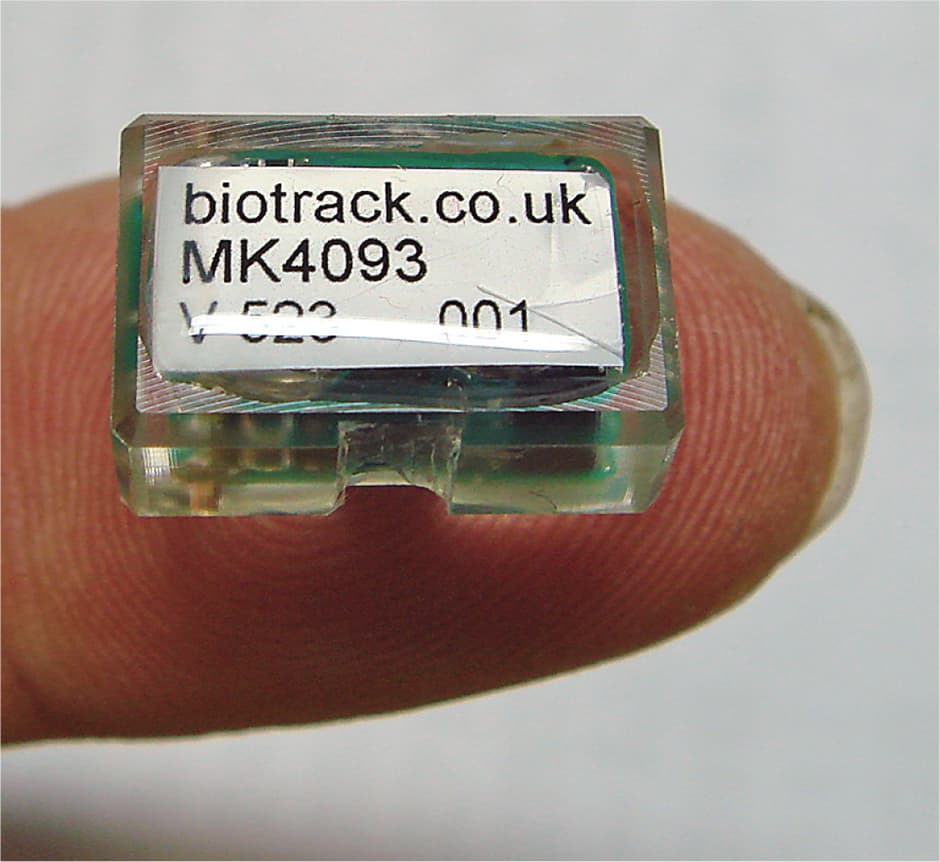

ジオロケーターは、位置情報を記録するための小型の装置です。足環のように多くの鳥には装着できませんが、渡り経路や越冬地が分かるなど、足環だけでは分からなかったさまざまなデータが得られるというメリットがあります(図3)。

図3 ジオロケーター光センサー、時計からなる小型のデバイス。光センサーが日の出や日没を感知し、時刻とともに記録する。昼の長さは緯度、経度によって異なるので、大まかな鳥の居場所が分かる仕組み。ジオロケーター内に保存された光の情報から位置を割り出す。

さらに、GPSデータを記録して人工衛星や通信回線を使ってデータを受信できるような装置も登場しています。重さや大きさなどから、装着できる鳥は限られますが、調査手段の選択肢が増え、渡り鳥の研究はますます面白くなってきました。

長く続けている標識調査では、多くの個体の移動の全体像が見えてきています。ジオロケーターでは、限られた個体数ですが、より具体的な移動データを取得することができます。

また、世界最大規模の市民科学プロジェクトとして知られるeBirdは、観察だけの記録ではありますが、その数は膨大です。繁殖地と越冬地の間で、いろいろな人がいろいろな時期に見た鳥の観察データをアップロードしています。そのデータを見ると、鳥のダイナミックな動きが見えてきます。

こうした、足環の標識調査、ジオロケーター、eBirdから集めたデータを並べて比較することによって、鳥の渡りの解明が新しい展開を見せています。

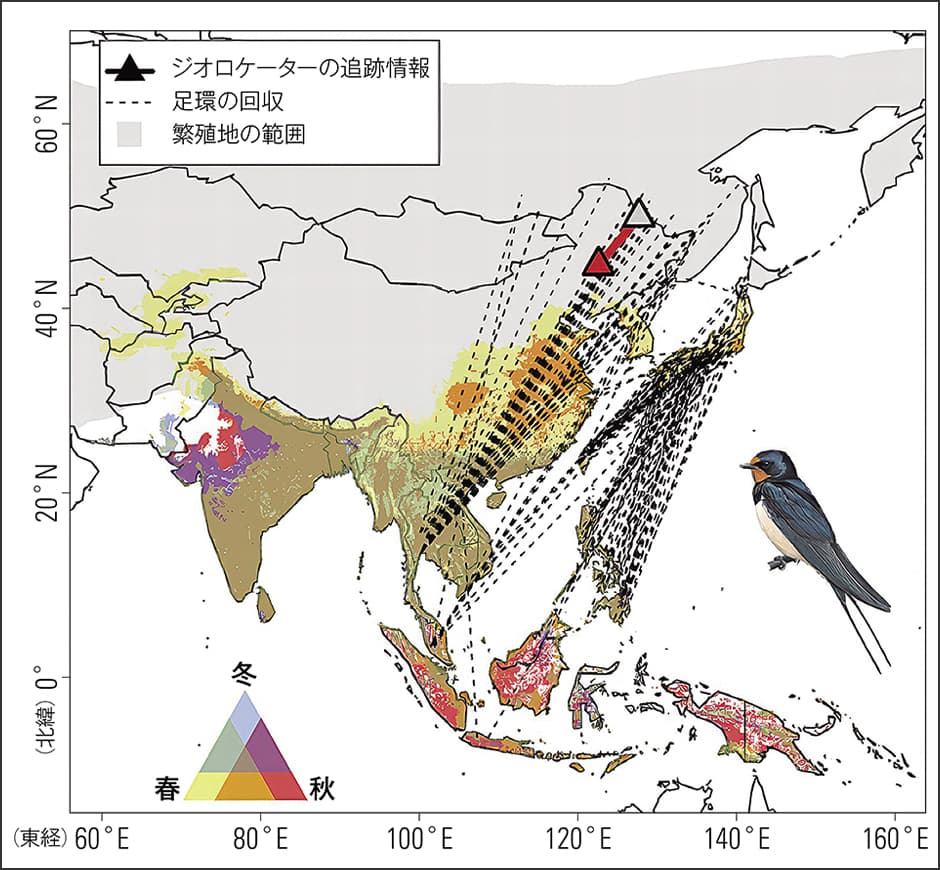

私も参加した研究では、この3つの手法で集めたデータを照らし合わせて東アジアを渡る8種の小鳥(コムクドリ、ノゴマ、コシアカツバメ、シマアオジ、ツバメ、マキノセンニュウ、コウライウグイス、ノビタキ)の分布を予測しました。すると、分布の範囲がこれまでの予測よりも狭いことが分かりました。

というのも、日本を拠点にしているツバメは、フィリピンとインドネシア北部、それからマレーシアに渡る群があり、大陸のツバメは、タイが多いなど、渡りの経路がいくつかあることが分かったのです(図4)。つまりこれまで、春、秋、冬にいる場所で判断すると、分布範囲が広範になるのですが、実際は、群によって繁殖地が違ったり、渡りの経路が違ったりするのです。

Wieland et al. (2020) Global Ecology and Conservation 24

Wieland et al. (2020) Global Ecology and Conservation 24

図4 足環の標識調査、ジオロケーター、eBirdによるツバメの渡りの解明ツバメの標識データ、ジオロケーターのデータ、eBirdのデータをまとめたもの。eBirdのデータは春、秋、冬の観察場所を色分けして示している。ツバメの大まかな動きが目に見える形で初めて示された。

繁殖地の広がりは、他の鳥で見られます。日本で越冬するカシラダカも、元々は日本とロシアとの間を行き来していたのですが、なぜか、今では繁殖地がノルウェーやスウェーデンなど、西のほうに広がっています。冬はまた戻ってきて、日本や中国南部で越冬しています。繁殖地が広がっても、越冬地は変わらず、しかも、渡りの経路も、繁殖地を広げたときの経路をなぞるので、遠回りになって、渡りの距離が長くなっています。

つまり繁殖地と越冬地の2地点を最短距離で渡るのではなく、歴史的な分布、餌や季節風、地形などさまざまな理由から、思いもよらない渡りの経路を取るものもいるのです。

卵を産んでいる推定74歳のコアホウドリ

標識調査は渡りの解明だけでなく、野鳥の寿命を知ることにも大きく貢献しています。ツバメは、ヒナがたくさん生まれますが、1年以上生き延びるのは10%程度ということも足環の標識調査で分かりました。多くの小鳥の寿命は10年以下です。一方、アホウドリは1年間に産卵するのは1個で、繁殖できるようになるまでには5年ほどかかります。種によって生存戦略がさまざまであることが分かりました。今、世界で話題になっている渡り鳥は、推定74歳のコアホウドリです。ミッドウェー環礁で69年前に足環を着けられた個体がまだ卵を産んでいることが分かり、世界が見守っています。

足環による調査では、野外での年齢が分かるとともに、数の変動が浮かび上がります。標識調査は、毎年、同じ場所で同じように続けているものも多く、この調査によって例えば、今年は1000羽が確認できたけれど、翌年は500羽しか確認できなかったとなれば、何かが起きていると想定されます。鳥の数は年によって変動がありますが、それを鑑みても全体として数が減っているのは確実です。近年、世界の鳥類の約半数の種が減少傾向にあり、ヨーロッパでは農地に生息する鳥の数が1980年以降50%以上減少しているという報告もあります。

ただ、なぜかという問いに答えるのは簡単ではありません。都市部のスズメの数が減少していますが、これは住宅の屋根の作りが変わって巣を作る場所がなくなったことが原因だろうといわれています。スズメの例ではある程度、減少の理由が想定できますが、多くの野鳥の数の減少については、まだ決定的な回答は見つかっていません。少なくとも、どの種が、どのように増減しているのか、という記録はきちんと残しておく必要があると考えています。

渡りをはじめ、鳥の生態解明には市民の力が不可欠です。日本国内でのバンダーの育成に加えて、フィリピンやタイなど、東南アジアの現地の人と協力して標識調査を広げていきたいと考えています。