鳥をはじめ多くの生物には、地磁気を検知する「コンパス」が備わっていると考えられている。では鳥のコンパスとはどのようなものなのか——さまざまな仮説が存在するが、生体内における分子レベルでの物理現象を解明する量子生命科学による、新たな仮説「ラジカル対機構説」が提唱され、メカニズムの解明が進んでいる。鳥の網膜内にある光受容体は青色光によって活性して磁石の性質を持ち、地磁気に反応。そのシグナルが視覚に作用することで、鳥は方向を視覚的に捉えるのだという。

特集 謎多き渡り鳥 網膜内の光化学反応で地磁気を見ることができる!?

構成/大内ゆみ イラストレーション/千野六久

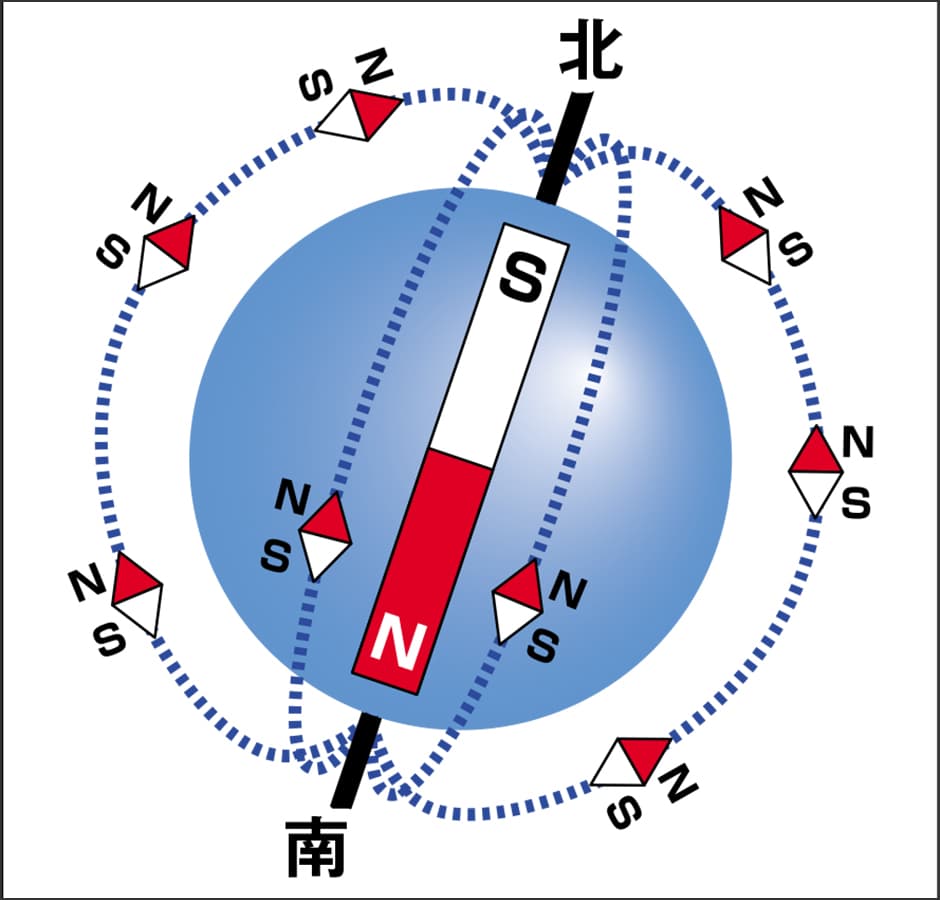

渡り鳥や伝書鳩、母川や母海に回帰するサケ、ウミガメなど、迷わず目的地に到達できる生物種が存在しています。こうした生物には発達した視覚や嗅覚などの感覚機能に加え、地球の磁場(地磁気)(図1)を検知して自身の位置情報を得る「コンパス」を用いたシステムがあるのではないかと考えられています。中でも渡り鳥は、1万㎞程度の距離を迷わず飛ぶものもおり、地磁気コンパスとの関連が重要視されています。

図1 地磁気地球は大きな磁石であり、磁力線が流れている(地磁気)。磁力線は地面に対して水平ではなく、北半球や南半球では傾きを持っている。この傾きを動物が方位や位置情報を得るために使っている可能性がある。

そもそも地球の磁場は約0.5ガウス、一般的な磁石は1000ガウス以上といえばいかに微弱であるかが分かるでしょう。ヒトである私たちは地磁気を感じることはありませんが、動物の磁気感受については古くから研究が行われてきました。

中でも有力視されていたのが、体内に存在するマグネタイトという磁気微粒子に着目した「マグネタイト仮説」です。簡単にいえば、マグネタイトが神経につながり、一般的な方位磁針と同様の棒磁石型磁気コンパスとして機能しているというわけです。しかし、マグネタイトはヒトにも存在し、体内の多くの組織でさまざまな機能性を持つことが分かっていますが、コンパスの役割を果たしているかどうかはまだ仮説の域を出ていません。

ラジカル対機構説という新たな仮説

そして近年、量子論・量子力学を基盤とし、生体内の分子や原子、電子といったミクロの物理現象を解明する量子生命科学の研究が進んでいます。例えば、植物の光合成のエネルギーの輸送、DNAの変異などがテーマとしてあります。渡り鳥のコンパス機能においても、「ラジカル対機構説」という新たな仮説が提唱され、現在、そのメカニズムの解明が進んでいます。

そもそも、渡り鳥における地磁気コンパスの議論は、1972年、ドイツ・フランクフルト大学の生物学者であるヴォルフガング・ヴィチコらによるヨーロッパコマドリを対象とした研究に端を発しています。ヨーロッパコマドリの一部は、春に北を目指し渡りを行います。同研究では漏斗状の器具の中に、渡りの欲求を見せているヨーロッパコマドリを入れて、周囲の環境情報を遮断した状態で観察しました。ヨーロッパコマドリは器具内の飛びたい方向に引っかき傷をつくるため、それを転写した紙を解析した結果、春には北のほうを目指しました。しかも、地磁気を打ち消して人工的な磁場で北をつくると、その方向を目指したことから、地磁気によって方向を見いだしていることが分かったのです。

さらにその後、この研究を再現する実験がドイツ・オルデンブルク大学の生物学者ヘンリク・モーリットセンらにより行われました。ところが、ヨーロッパコマドリは渡りの時期になっても渡る方向を示す行動を起こしませんでした。ここでヴィチコらの実験結果を否定せず、モーリットセンらは実験室の環境を調べました。すると、電気機器から弱い無線周波数ノイズが発生していることが分かったのです。ノイズを遮断すると、ヨーロッパコマドリは正しい方向に体を向けるようになり、やはり地磁気によって方向を見いだしていることが検証されました。

一方で、この研究結果からは弱い無線周波数ノイズでも渡り鳥の地磁気コンパス能力を妨げる可能性があることが示唆されました。モーリットセンらは、日常的に使う電気機器やラジオ電波による干渉が鳥の渡りのパターンに影響を及ぼしており、渡り鳥の生存にも関わる問題だと警鐘を鳴らしています。

他にも複数の研究グループにより多くの実験が行われ、従来のマグネタイト仮説では説明のできないことが明らかになってきました。そもそも地磁気、つまり地球磁場の磁力線は水平に北を向いているわけではありません。ヨーロッパコマドリなどの長距離を移動する渡り鳥の地磁気コンパスは、磁力線の方向と磁力線が地表面となす角度を検知する伏角(傾き)コンパスであることが、磁場の向きを反転させた際の挙動から明らかになっています。一方、マグネタイトはS極とN極を示す棒磁石型磁気コンパスであり、傾きではなく極性を直接観測していることが予想されます。また、磁場が強すぎると鳥が方向を認識せず、地磁気程度のときだけ磁気コンパスが働くことも、マグネタイト仮説を疑問視する根拠となっています。

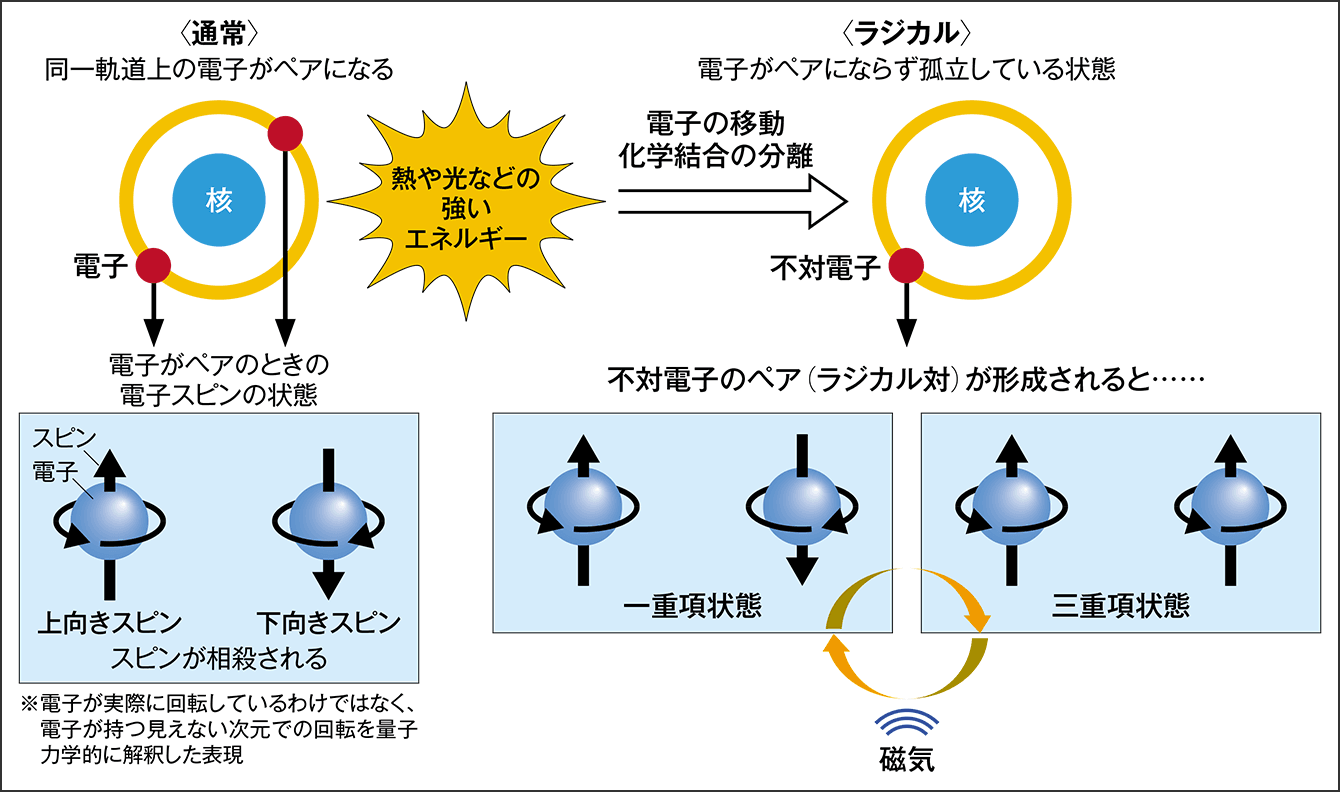

そんな中示されたのが、アメリカ・イリノイ大学の物理学者クラウス・シュルテンとソーステン・リッツらによる「ラジカル対機構説」でした。ラジカルとは、原子や分子において不対電子を持つ状態、つまり電子がペアにならず孤立している状態をいいます。通常、電子は2つずつ対になって(共有電子対)同一軌道上に存在していますが、熱や光などの強いエネルギーによる電子の移動や、化学結合の分離などによってラジカルとなります。このラジカル分子がペアとなり、ほぼ隣り合わせで存在する状態をラジカル対といいます。

磁石としての性質を持つようになる

一方で、電子は核の周りをくるくると回るとともに自身も回転していて、電子の自転のことを電子スピンといいます。電子スピンは向きと大きさを持ち、↑あるいは↓と表現されます。通常、電子が対になっていると、それぞれの電子が↑↓という逆向きのスピンを持ち、スピンが相殺されます。しかし、ラジカル分子の不対電子ではスピンによる磁気モーメント(磁力の大きさとその向きを表すベクトル)が発生し、磁石としての性質を持つようになります(図2)。

図2 ラジカル対と電子スピン(イメージ)電子の自転はスピンに例えられ、電子スピンと呼ばれる。熱や光などの強いエネルギーによって生じるラジカル分子の不対電子では、電子スピンによる磁気モーメントが発生して磁石としての性質を持つ。不対電子を持つラジカルがペアになると、両者の電子スピンの状態が複雑に変化する。

さらにラジカル対では、それぞれの分子の電子スピンが↑↓の反平行(一重項状態)か、↑↑の平行(三重項状態)になります。例えば、ラジカル対が最初は一重項状態で生成され、三重項状態に変化し、また一重項状態に戻るといった複雑な変化が起こります。こうした変化が微弱な磁気によって変化し、その結果、化学反応にも変化が起こることが知られています。なお、ラジカル対は有機EL素子や太陽電池などの初期過程、生体系においては光合成においても生成されることが分かっています。

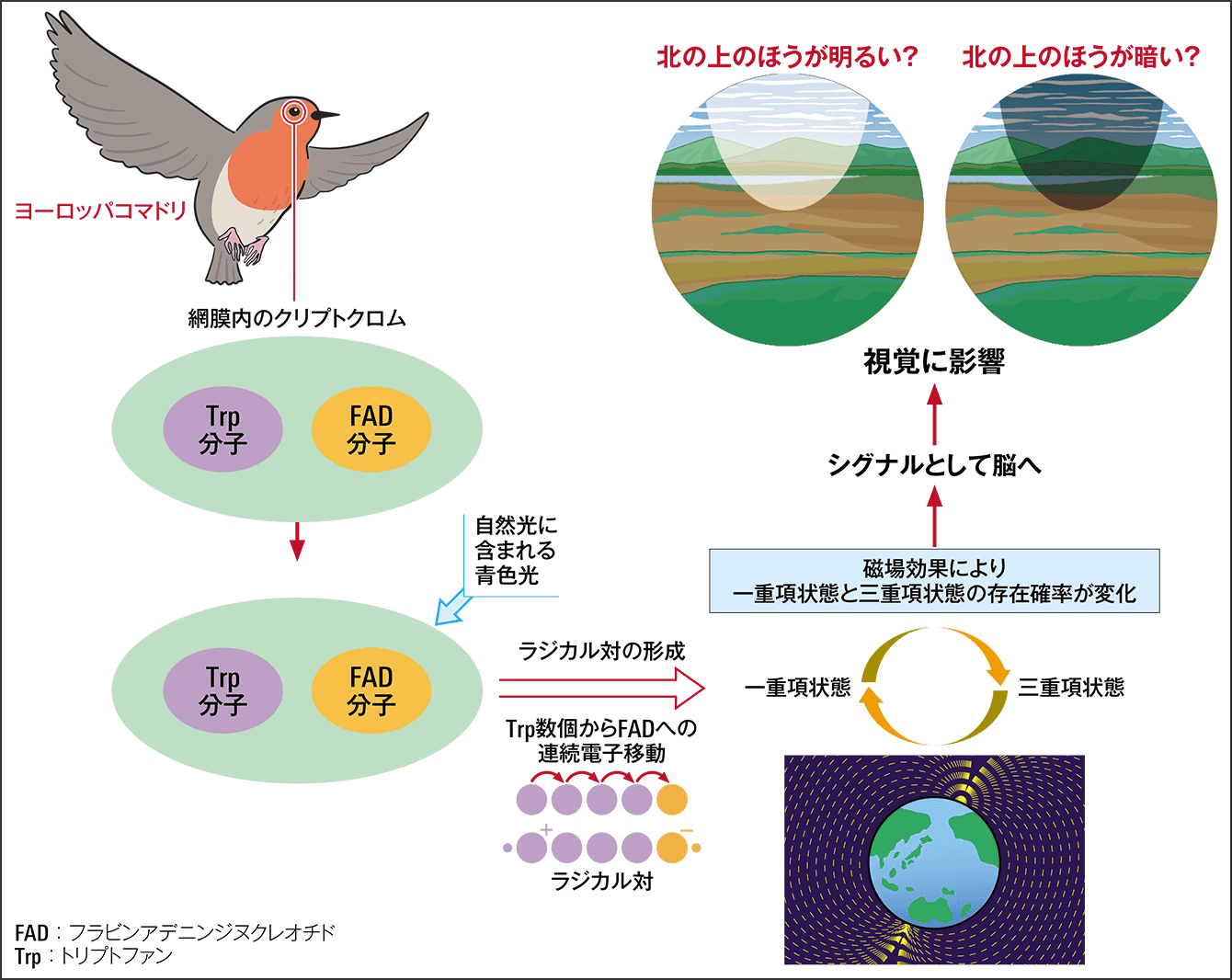

シュルテンとリッツらは、鳥の網膜内には光化学反応によりラジカル対を形成する分子システムが存在し、その分子がクリプトクロムというタンパク質であるという可能性を示しました。クリプトクロムは、ヒトを含む動物や植物に存在し、青色の光に反応する光受容体で、動物では概日時計の調節、植物では茎の成長の調節などに関与しています。また、最近では、クリプトクロムには青色光を吸収するフラビンアデニンジヌクレオチド近傍にトリプトファンというアミノ酸が3個もしくは4個つながって存在し、青色光を吸収すると、トリプトファン間を電子が移動し、ラジカル対を形成することも分かっています。彼らは、こうしたラジカル対の形成を予見し、そこでの一重項状態と三重項状態の存在確率が地磁気によって変化し、その変化がシグナルとなり、鳥の視覚に影響していると考えたのです(図3)。例えば、北のほうが明るく見えたり、逆に暗く見えたりするなど見え方が違うことで、鳥は方向を察知しているというわけです。

図3 ラジカル対機構仮説における渡り鳥のナビゲーションシステム(イメージ)渡り鳥の地磁気コンパスとして、光化学反応によりラジカル対を形成する分子システムの存在が推測されている。その分子として考えられているのが鳥の網膜内にあるクリプトクロムで、現在、研究が進んでいる。

この仮説は2000年に発表され、研究者たちに大きな衝撃を与えましたが、果たして地磁気レベルでラジカル対の反応が起こるのかと懐疑的な意見が多くありました。しかしその後、私が行った物理的にクリプトクロムに似たモデル化合物を対象とした実験では、レーザー光の吸収により生成したラジカル対で、地磁気レベルの磁場に応答して化学反応性が変化すること、さらに33ガウスという地磁気よりも高い磁場でしたが、その反応が磁場の向きによっても変化が起こる、つまり異方性も確認できました。クリプトクロムそのものを対象とした研究ではなかったものの、この研究結果は大きな反響を呼びました。その後、シロイヌナズナ由来のクリプトクロムで行った実験では、低温下で10ガウス程度の磁場(地磁気の約20倍)での磁場効果があることも確認できました。現在では、ゲノム編集技術の進展により、合成された鳥由来のクリプトクロムで実験が行われるようになっています。

進化によって最適化されている

最近、注目されているのが、2021年に報告されたオックスフォード大学のピーター・ホア、前述のモーリットセンらによる研究です。現在、渡り鳥の眼からは6種類のクリプトクロムが発見されていますが、この研究ではヨーロッパコマドリ由来のクリプトクロム4a(Cry4a)を合成し、サンプルを作成しました。Cry4aは、その分子構造上、ラジカル対が形成されやすく、Cry4aのレベルが渡りのシーズンである春と秋では、渡りをしない冬と夏に比べて高くなることが分かっていました。また、Cry4aは4個連なったトリプトファンの鎖を持ち、渡り鳥の磁気感受性を高めていることが推測されました。

このサンプルに対しレーザー光技術を用いて測定した結果、4つのトリプトファンの鎖のうち、3番目、4番目でラジカル対が形成され、それらが磁気感受性を持つことが発見されました。加えて、この研究では渡りをしないハトとニワトリが持つCry4aを合成し、ヨーロッパコマドリCry4aとの比較を行いました。その結果、ハトとニワトリのCry4aのサンプルでは、磁場の効果はほとんど見られず、ヨーロッパコマドリのサンプルが最も磁気感受性が高かったことが報告されています。この結果から、研究グループは、ヨーロッパコマドリのCry4aは進化によって、ナビゲーションのために最適化されている可能性があると推測しています。残念ながら、この研究ではヨーロッパコマドリのクリプトクロムが地磁気レベルによる磁場効果、そして傾きを示す異方性があることまでは、明らかにされていません。しかしながら、渡り鳥のクリプトクロムの反応に磁場効果がある可能性を高めた研究結果だといえるでしょう。

クリプトクロムのように1分子のレベルで、地磁気程度の磁場効果や異方性を検証するためには、分光測定法などの観測技術の進展が重要です。従来の分光測定法では、レーザー光などのエネルギーを与えることでサンプルの劣化が起こるとともに、強すぎる光により、スピン反応が起こるナノ秒からマイクロ秒という短時間での変化など目的とする反応が捉えにくいといった問題点がありました。私たちは小さな磁場による効果を高感度かつ安定して観測できるように、新たな分光測定法と装置の開発に取り組んでいます。また、当大学の他の研究室と連携し、クリプトクロムの合成や精製、分子動力学計算によるシミュレーションを行うなど、生体分子の動きを捉える研究を進めています。

もちろん実際の鳥を対象とした生物学的な研究も重要ですが、私たちは量子力学的、分子科学的なアプローチでそうした研究にも貢献したいと思っています。渡り鳥の謎を解く研究が盛んに行われていることで、生体分子の量子力学的な現象の解明が進んでいるのは非常に面白いところです。私が考えるに、ラジカル対はいつでもどこにでもあるユビキタスで重要な存在です。渡り鳥の地磁気コンパスのメカニズムを明らかにすることで、ヒトを含め生体への磁気の影響のみならず、さまざまな生命現象の解明につながるのではないかと期待しています。