気象の影響を受けて生育する水稲。「30年に1度」という高温が2023年、2024年と続き、市場に流通米が不足する「令和の米騒動」まで起こった。地球温暖化の影響による高温で、収量減や品質低下が今後も起こると予測されている。加えて、温暖化の原因の一端ともいわれるCO2濃度との複合影響で、従来の予測よりも収量減や品質低下が深刻化すると考えられる。高温耐性品種の開発とともに、気候変動の作用を解明して正確な生育・収量予測につなげるなど、対応策が進行している。

特集 気候変動と日本の食 高温とCO2濃度の上昇が水稲に及ぼす影響と適応策

構成/茂木登志子

気象学には、「農業気象学」など特定の分野に関わる領域があります。水稲(コメ)は気象の影響を受けて生育し、最終的にその影響は収量や品質に及びます。それだけではありません。気象は農業に間接的な影響も及ぼします。その一つが病害虫の発生です。病害虫が発生しやすい気象条件というのがあるのです。例えば昨年の夏は、全国的にカメムシの大量発生が見られました。成長途中の水稲のモミから養分を吸い取って黒く変色させ、コメの品質を低下させる害虫です。また、昨年や今年のような高温下では、作業する人への熱ストレスが高まります。熱中症の心配など、作業する人の健康状態にも影響を及ぼし、作業効率も落ちるでしょう。こうした間接的影響も、収量や品質に関係しています。

私が取り組んでいる研究は、地球温暖化による気候変動が日本の水稲栽培(コメ生産)に及ぼす影響の解明と将来的な予測です。予測の対象時期は、今年、今シーズンのような直近の短期間ではありません。今世紀の半ばくらいには、日本のコメの収量や品質はどうなるのか、という将来に目を向けた予測が中心の研究です。

| 名称 | 期間 |

| 天気 | 瞬時~2、3日程度の大気の状態 |

|---|---|

| 天候 | 数日~数十日程度の大気の状態 |

| 気候 | 数十年間にわたって見られる大気の総合状態 |

| 気象 | 大気の状態や大気中で起こる現象の総称 |

現在より3℃以上高温になると収量が減少

これまでの研究で、地球温暖化により現在より3℃を超える高温になった場合、わが国のコメ生産は、北日本を除き、収量が減ると予測されています。また、適応策をとらない場合、全国的にコメの品質に対する高温リスクは増加し、1等米の比率が低下するということも予測されています。

ここで水稲栽培について簡単に触れておきましょう。春になると、土を耕す「田起こし」が行われます。続いて、田に水を入れ、水と土を混ぜる「代かき」が行われます。ここで用いられるのが、春の雪解け水です。

苗を移植する「田植え」の時期は、地域によって異なりますが、4〜5月に行われることが多いようです。盛夏には、水田の水を抜いて、土にヒビが入るまで乾かす「中干し」が行われます。土中に酸素を補給して根腐れを防いだり、水稲の成長を調節したりするのが目的ですが、この中干し期間を1週間延ばすと、地球温暖化に及ぼす影響がCO2に次いで大きい温室効果ガスのメタン発生量を、約3割減らすことができるという近年の研究成果も知られています。

品種や地域にもよりますが、8月上旬から下旬になると、茎の中から薄緑色の穂(モミの集合体)が出てきます。これを出穂といいます。出穂してすぐに、この穂に花が咲きます。開花して受粉・受精が行われると、稲穂のモミ1粒ごとに光合成で作られたデンプンが蓄えられて大きくなる登熟の時期を迎えます。稲穂が黄金色になりこうべを垂れるようになると、いよいよ収穫です。

予測されている高温と減収の関係については、高温が前述した栽培時のどのタイミングで影響するのかがポイントです。出穂・開花の時期に高温に遭遇した水田では通常より高い割合で、不稔が発生する傾向が見られます。不稔というのは、受精の失敗により種子が実らない現象で、要するにコメ粒ができないということです。これまでのところ、統計資料に現れるほど大規模な高温による減収は国内では発生していません。しかし、温暖化の進行に伴い、今後、高温不稔多発による減収が顕在化する可能性もあり得ます。

品質については、白未熟粒が増加すると考えられています。白未熟粒というのは白く濁ったコメ粒のことです(図1)。なぜ白未熟粒が増えるのかというと、高温下では光合成によるデンプンの蓄積が阻害されることや登熟期間が短縮されることなどから、デンプンが十分に蓄積できないうちに登熟が終了してしまうというわけです。

図1 整粒と白未熟粒の比較きちんと整った形をしているコメ粒を整粒という。白未熟粒は、デンプンの蓄積が不十分であるために白く濁って見えるコメ粒を指す。(図版提供:農研機構)

これまでにも高温の年や一部の地域では白未熟粒の発生が報告されていました。とりわけ昨年は、記録的な高温による白未熟粒等の発生が、全国各地で見られました。消費者にはあまり知られていないようですが、実は、コメの等級は、1等級、2等級、3等級、規格外の4種類で格付けされています。玄米の様子を目視で判定されるのです。白未熟粒が増えると、等級が下がって流通価格も下がります。生産農家にとっては打撃なのです。

回避する方法と耐性を高める方法

高温影響に対応する方法は2種類に大別されます。1つ目は、作物が高温にさらされるのを回避する方法。2つ目は、作物の高温に対する耐性を高める方法です。

1つ目として、登熟期の高温回避による品質低下の抑制、すなわち白未熟粒の発生抑制があります。白未熟粒は、出穂から20日間程度の登熟期前半に高温にさらされることで発生します。そこで、現行の栽培スケジュールでは登熟期が高温に当たりやすい地域では、「移植を晩期化する(田植えの時期を後に移動する)」「直播により発育を遅らせる」あるいは「早晩性の異なる品種を導入する」ことなどが、登熟期を高温から回避させる方法として有効だと考えられています。

移植の晩期化は、比較的低コストで実施できる適応策として、すでに多くの地域で普及が図られ、その効果が実証されています。逆に、比較的温暖な地域では、移植の時期を前倒しにすることで、登熟期の高温回避だけではなく、収穫期と重なりがちな台風シーズンを避けられ、他の産地に先んじて市場に新米を出荷できるという利点もあります。

ただし、気象は変動します。現時点では「今年は高温になる」と断言できるような精度の高い予測はできません。そのため、移植のタイミングを判断するのが難しいところです。そこで、対症療法的に、高温になってから水田に冷たい水を引き、水稲自体の温度を下げるという方法もあります。

2つ目の、作物の高温に対する耐性を高める方法には、適切な土壌や水の管理、施肥、除草、病害虫の予防により、生育する水稲の高温耐性を増強する方法や、高温耐性品種の育成と導入という方法があります。農業技術による高温耐性強化は、生産現場の皆さんのたゆまぬ努力で、すでに行われています。

品種についても、高温耐性と良食味の両方を併せ持つ品種がすでに開発され、新しいブランド米として導入されています。「きぬむすめ」「こしいぶき」「つや姫」など、小売店で見かけたり実際に購入したりしている品種があるのではないでしょうか(表2)。農林水産省が毎年発表するデータを見ても、高温耐性品種の作付面積は増加傾向にあり、普及しつつあるといえるでしょう。

| 品種名 | 作付面積(ha) (2022年産) |

作付けの多い上位3都道府県 |

| きぬむすめ | 22,656 | 島根県、岡山県、鳥取県 |

| こしいぶき | 19,600 | 新潟県 |

| つや姫 | 17,303 | 山形県、宮城県、島根県 |

| ふさこがね | 11,900 | 千葉県 |

| あきさかり | 7,658 | 広島県、徳島県、福井県 |

| にこまる | 7,495 | 長崎県、静岡県、岡山県 |

| とちぎの星 | 7,200 | 栃木県 |

| 彩のきずな | 6,500 | 埼玉県 |

| 元気つくし | 6,170 | 福岡県 |

| さがびより | 6,060 | 佐賀県 |

| ゆきん子舞 | 5,200 | 新潟県 |

| ふさおとめ | 4,800 | 千葉県 |

| なつほのか | 4,058 | 長崎県、大分県、鹿児島県 |

| 新之助 | 4,000 | 新潟県 |

| 雪若丸 | 4,000 | 山形県 |

| てんたかく | 3,802 | 富山県 |

| その他 | 21,185 | |

| 計159,587 |

- *1 高温耐性品種とは、高温にあっても玄米品質や収量が低下しにくい品種で、地球温暖化による影響に適応することを目的として導入された面積について、都道府県から報告があったものを取りまとめたもの。

- *2 作付面積には推計値も含まれる。

高CO2濃度は白未熟粒率を高める

地球温暖化の原因となっている温室効果ガスにはさまざまなものがありますが、その一つがCO2です。CO2濃度が高まると、温室効果が高まり、温度が上がるという仕組みです。

植物は成長する過程で光合成によって大気中のCO2を吸収します。CO2施肥効果といって、大気中のCO2濃度が高くなると植物の光合成が盛んになるので、生育や収量を増大させる肥料のような効果があることが知られていました。ところが、温度が高すぎると、そのCO2施肥効果がほとんどないことが明らかになったのです。

農研機構では、将来想定される栽培環境における作物の応答特性を解明するためのさまざまな環境制御実験が実施されています。1998年から2018年まで、岩手県と茨城県の2カ所で、CO2濃度が現在よりも200ppm高い約580ppmになるように環境を管理しながら水稲を屋外栽培する実験が行われました(図2)。

図2 FACE(Free-Air CO2 Enrichment:開放系大気CO2)実験屋外の水田において、将来想定される高CO2環境での水稲の生理的応答特性を解明する目的で実験を行った。(図版提供:農研機構)

実験から、CO2濃度が高くなっても高温にさらされると、CO2施肥効果による水稲の増収効果は低下すること、そして高CO2濃度は白未熟粒率を高めるという知見が得られました。

なぜCO2施肥効果がないのか? 高温下でCO2濃度が高くなると植物が生理的に反応して、気孔を閉じます。水分が植物の体内から主に気孔を通じて空気中に排出されることを蒸散というのですが、気孔を閉じるとその蒸散が少なくなります。すると、植物自体の温度が上がります。つまり熱中症のような状態になるわけです。こうした栽培環境への水稲の生理的な応答が、減収につながると考えられています。

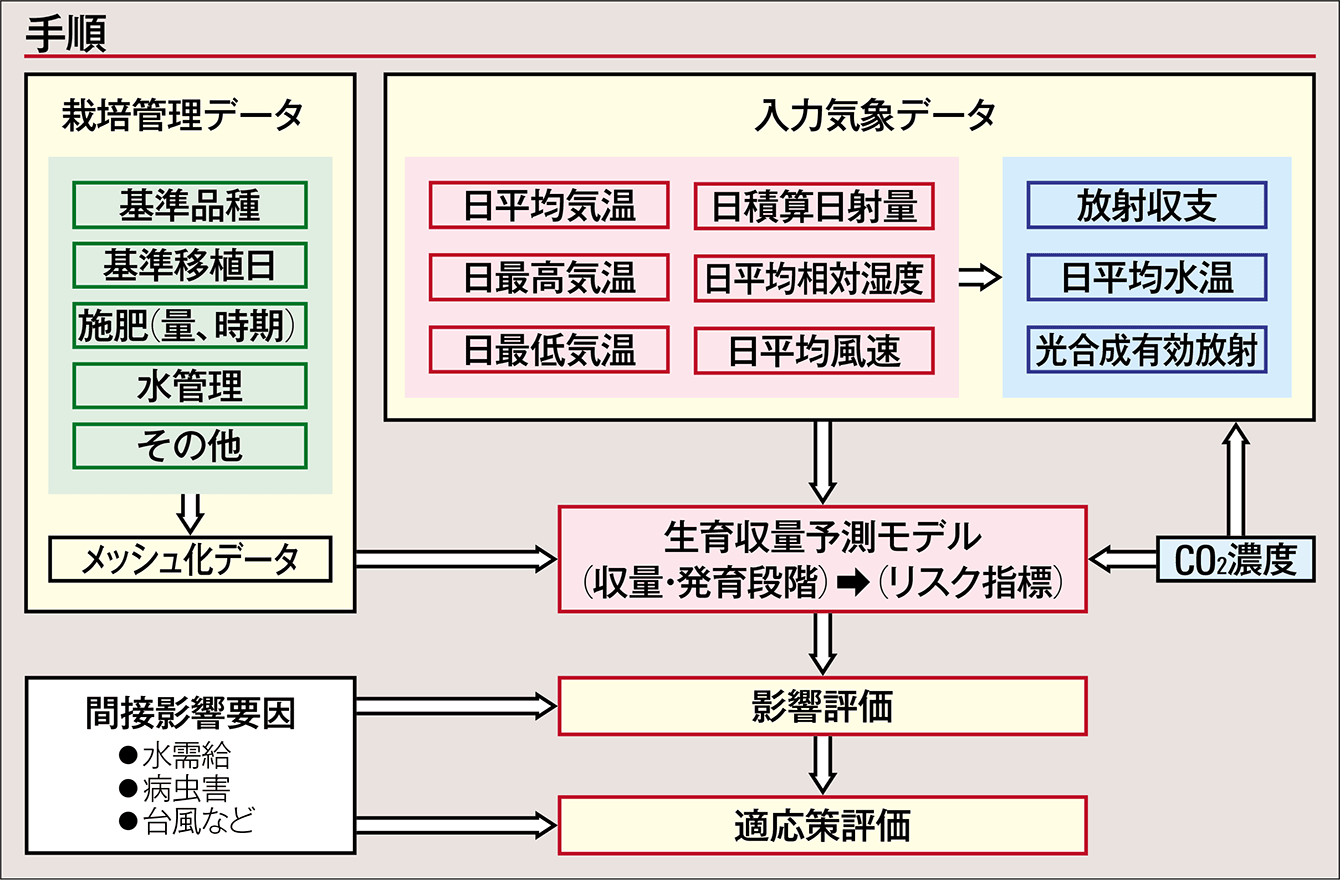

さらに同実験の結果に基づいて、高温と高CO2濃度の複合的な影響を考慮した水稲の生育・収量予測モデルを構築し、これを用いて気候変動による国内の水稲の収量および品質への影響を予測しました(図3)。その結果、従来のモデルによる予測と比べて、収量減や品質低下がより早く深刻化することが分かりました。

図3 予測モデルと適応策の評価栽培管理と気象のデータから生育・収量予測モデルを作成する。その影響を評価し、適切な対応策を評価する。(図版提供:農研機構)

収量については、高温で起こる発育期間の短縮や不稔の増加による減収を、高CO2濃度による増収で補うことができると考えられていました。しかし、高温と高CO2濃度の複合条件では、そうした相殺効果は期待できません。そのため、従来のモデルでは増収とされていた地域でも、新たなモデルでは減収になる場合が顕著に見られました。

ただし、これらの成果は、高温耐性が強くない現在の普及品種を用いた実験結果を反映したものです。前項でも述べた農業技術の駆使や、導入・普及が広がってきている高温耐性品種の採用、移植期を遅らせて登熟期間の高温を回避したりすることで、被害を軽減できるものと考えられます。

また、予測される気候変動に適切に対応するため、2018年に施行された気候変動適応法では、適応計画はおおむね5年ごとに見直すこととされています。国や自治体が気候変動適応法に基づき適応計画を策定する際の重要な基礎情報として、一連の成果を活用するとともに、さらに効果の高い新たな高温耐性品種の開発や、低労力かつ効果的な栽培技術の開発・普及が期待されます。

低温も視野に入れた温暖化対策

人間の活動により排出された温室効果ガスが地球温暖化を引き起こし、その進行が気候変動につながっていることは、周知の通りです。気候が変動すると、食糧となる作物の生育にも直接・間接を問わず大きな影響が及びます。そのため、地球温暖化による気候変動が作物に及ぼす影響についての予測は、20世紀末くらいから行われていました。

私が所属する農研機構でも、地球温暖化などの気候変動が作物の生育に与える影響について、さまざまな予測データを情報として発信してきました。しかし、情報の受け手の皆さんは、あくまで遠い将来に起こるかもしれない「予測」として受け止めていました。そうした認識が大きく変わる契機の一つになったのが2010年の夏の高温でした。

2010年夏(6〜8月)は猛暑でした。その当時の平年と比べて夏の平均気温が約2℉高くなり、観測史上「過去113年間で最も高い」という記録的な高温となりました。水稲にもいろいろな異変というか、悪影響が出ました。

実は、それまで気温が高くなるということは、とりわけ北日本では、豊作につながる好条件でした。冷害に悩まされてきたという歴史があるので、温度が高ければ高いほど収量が多くなると考えられていたのです。ところが、その年、北日本の収量は期待ほど多くはありませんでした。

北日本でも温度が高いことによるメリットが見られなかったり、北日本以外では1等米比率が大きく低下するという悪影響が見られたりしたことで、地球温暖化による水稲栽培への影響予測が、バーチャルではなく、実際に起こり得ることとして認識されるようになったといえるでしょう。

ここでは主に高温と高CO2濃度が水稲栽培に及ぼす影響を述べました。地球温暖化の進行とともに温度は上がっていくでしょう。しかし、だからといって「もう冷害は起こらない」とは言えません。

地球温暖化は平均気温が長期的に上昇する現象ですが、世界のどの地域も同じように気温が上がるわけではなく、「極端な気象現象」(極端気象)が頻発し、高温、熱波だけではなく極端な寒波に見舞われる地域もあると考えられています。

これまでに述べたように高温は水稲の生育を前進させますが、生育期の低温は成長が遅れるという遅延型冷害を、結実期の低温は実が結ばないという障害型冷害を引き起こします。今後は、高温はもとより、低温も視野に入れた温暖化対策を構築していくべきだと考えています。