海水温が上昇している。特に日本近海の上昇率はこの100年間で+1.28℃と、世界平均の+0.61℃の約2倍。この間、さまざまな海洋生物の生息域は変化し、従来の生態系のバランスは崩れつつある。気候変動が一因とされるが、現段階でははっきりと分かっていない。ただ、「環境DNA」の微量分析により、生物を捕獲せずに今の生態系を正確に把握できるようになった。日本近海にどんな生物が生息しているかを知ることで、より効率の良い沿岸漁業が可能になる。

特集 気候変動と日本の食 変化する近海生物の生態——沿岸漁業はどう適応するか

構成/大内ゆみ イラストレーション/千野六久

地球温暖化、さらには地球沸騰化ともいわれる現在、フグの漁獲量がかつて全国1位だった福岡県から、はるか北の北海道が1位に——そんな衝撃的な報道が象徴するように、海水温の上昇により魚の生息海域が変化しています。

そもそも魚、貝、甲殻類、海藻などの海洋生物は種によって適温があり、ヒトのように自身で温度調節ができません。泳いで移動できる魚は、適温の海域に移動し、移動できない生物はその変化に耐えられず、弱ってしまったり、死滅してしまったりするのです。

日本の漁獲量は減少の一途

実は、現在のように気候変動の問題が注目される前から、日本の海の危機は始まっていました。最も大きいのは乱獲の問題で、特定の魚種の地域的な激減や絶滅がみられています。例えば、福岡県・博多区の名産とされる明太子は、スケトウダラの卵巣を原料としていますが、乱獲により日本近海のスケトウダラが激減したため、輸入に依存している状態です。加えて、工業化に伴う沿岸の埋め立てや干拓、水質汚染が原因で沿岸生物が減少しています。一方で、水質改善を目的に陸から海に流れる生活排水が抑制されたことで、海の中の栄養が減り、それを餌とする海洋生物が育ちにくくなっているという問題もあります。

すでに日本の漁獲量は1984年をピークに減少の一途をたどっています。そこに気候変動による海水温の上昇が加わり、海を取り巻く状況はさらに深刻化しているといえるでしょう。

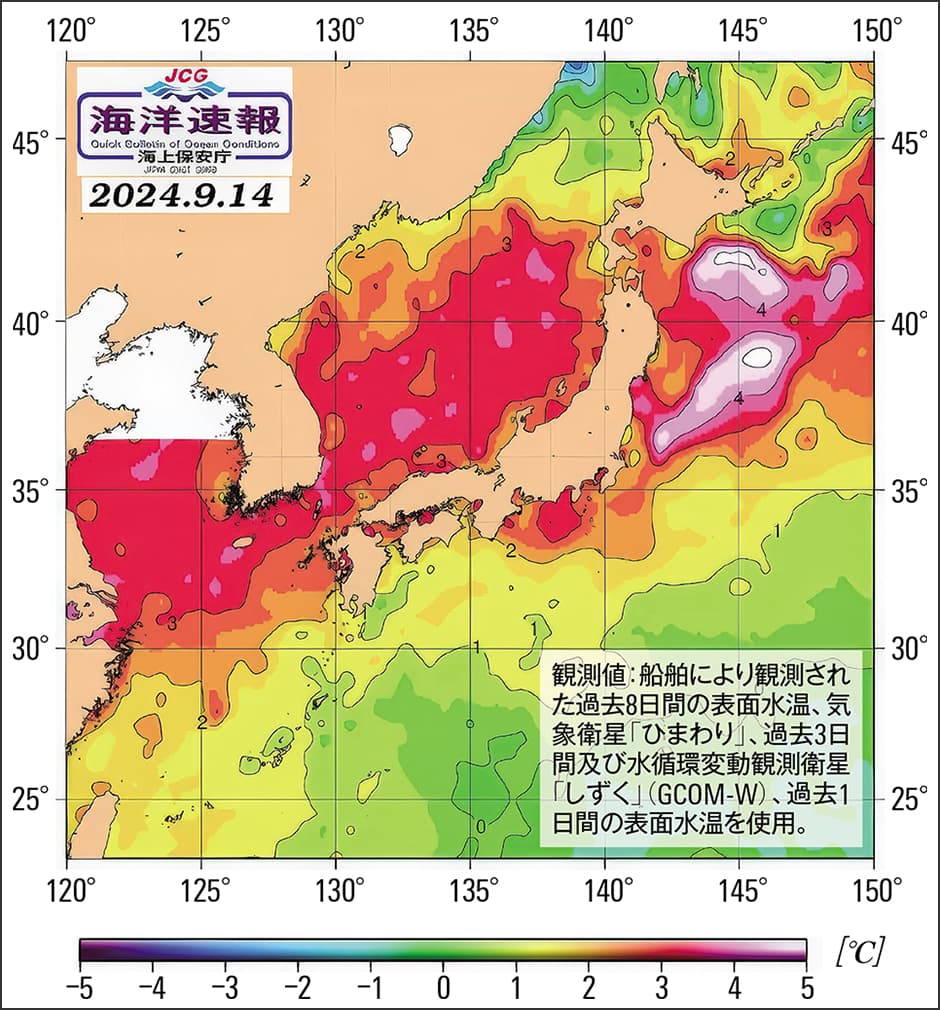

気象庁のデータによると、2023年までのおよそ100年間にわたる日本近海における、海域平均海面水温(年平均)の上昇率は+1.28℃/100年で、この上昇率は、世界全体で平均した海面水温の上昇率(+0.61℃/100年)よりも大きいとされています。その変化の程度は地域や時期によって異なりますが、2024年9月14日の表面水温の観測値と表面水温平年値(1991~2020年の30年間の平均値)の差を見ると、日本近海の海水温は軒並み1℃以上の上昇を示しており、3℃以上の海域も多く見られます(図1)。

海上保安庁ウェブサイト. 2024年9月14日閲覧.

海上保安庁ウェブサイト. 2024年9月14日閲覧.

図1 表面水温偏差図残暑が厳しい日が続いていた2024年9月14日時点の表面水温偏差図(海上保安庁)。日本近海のほとんどの海域で、1991〜2020年の30年間の平均値よりも海水温が上昇している。

もともと海水温が高い熱帯・亜熱帯の地域は、さらに上昇しても、棲む魚が変わるなどの変化はあまりありません。しかし、日本のようにこれまで海水温がそれほど高くなかった所では、温度の上昇が大きく影響します。

冒頭のフグは、山口県下関市の名産といわれるように、もともと西日本で多く獲れる魚で、北海道ではなじみのない魚でした。それが海水温の上昇により北上していき、北海道のフグの漁獲量はここ10年間(2013~2023年)で約7倍まで増えています。その一方で、名産であるサケ、特に秋サケの漁獲量が、前年比-36.4%(2023年9月末時点)と顕著に減少しているという問題も起きています。他にも、九州の代表的な魚であるサバやブリが青森県、知床半島にまで移動し、逆に九州では沖縄県で獲れるようなトビウオなどの亜熱帯性の魚が増えているなど、多くの魚種の生息海域の変化が確認されています。

複合的な連鎖で生態系のバランスは変わる

多くの沿岸では、海藻の群落が衰退する磯焼けという現象が進み、藻とともにそれを餌とする魚貝類なども危機に瀕しています。磯焼けの原因には、水質汚染、ウニなどの魚貝類による食害などがありますが、海水温の上昇も一因で、生態系のバランスが変わってしまう複合的な連鎖が起きていると考えられています。

こうした問題に立ち向かうためには、日本の海域にはどんな魚がいるのか、そして、どう変化しているのか、データを収集する必要があります。しかし、海を泳ぎ回る魚の種類や量を網羅的に調べるのは極めて困難です。そこで新たなアプローチとして、私たちは環境DNAを用いて魚の種類を調べる調査を、東北大学などとの共同研究により進めています。

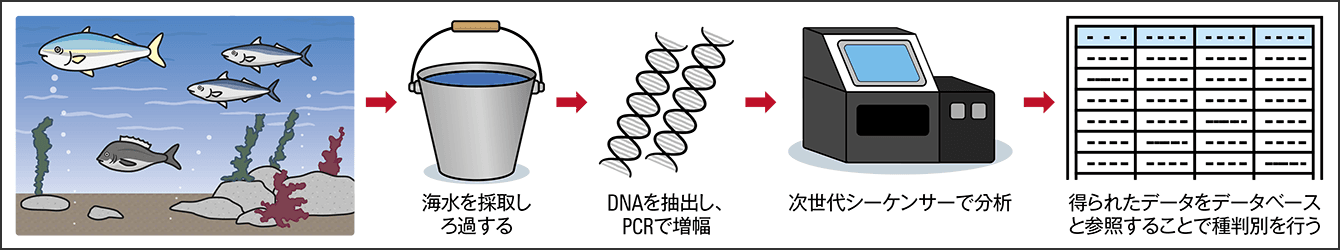

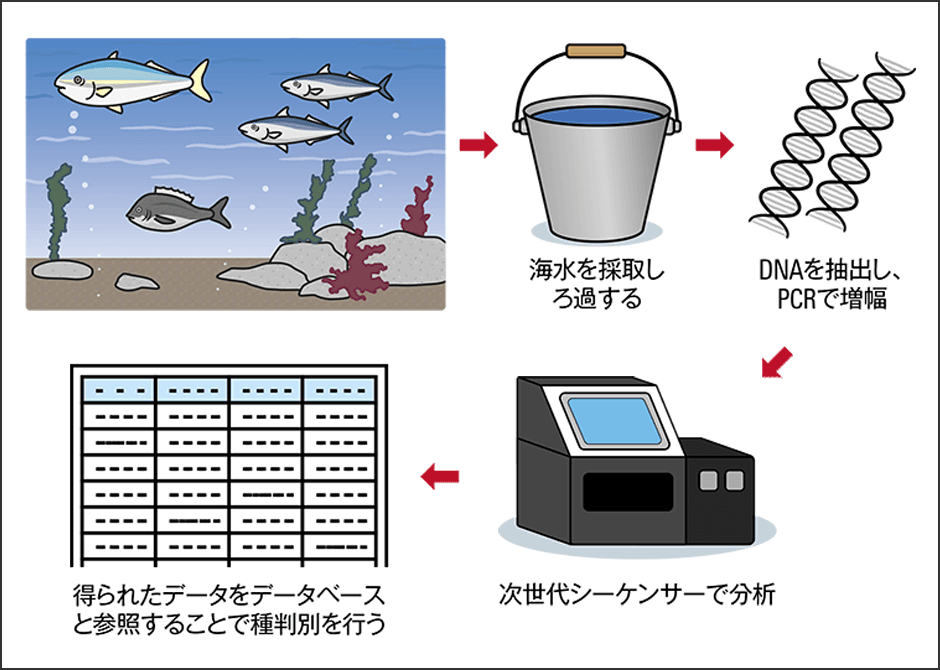

環境DNAとは、海などの環境に溶け出した魚の糞や粘液などに含まれる生物由来のDNAのことです。採取した海水に含まれるごく微量の環境DNAを抽出し、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)と呼ばれる方法で増幅させ、次世代シーケンサーで分析することで、そこに棲む魚を知ることができます(図2)。また、DNAの量が多ければ、その種の魚の数は少なくないことが推測されます。生物から放出された環境DNAは、長くて1カ月程度環境中に存在するため、経時的に観測することにより変化も分かります。

対馬市農林水産部水産課, 清野聡子. 対馬魚類図鑑: 56, 2019.を参考に作成

対馬市農林水産部水産課, 清野聡子. 対馬魚類図鑑: 56, 2019.を参考に作成

図2 環境DNA調査の手法採取した海水をろ過し、DNAを抽出。PCRにてDNAを増幅させ次世代シーケンサーで分析を行う。採水作業では、作業者のDNAが採水道具に付着したり、水中に紛れ込んだりしないように注意が必要。

全国各地で調査が行われていますが、私たちは長崎県対馬市で、2016年から現在まで沿岸で海水を汲み、環境DNAによるモニタリングを続けています。2018年までの速報を、『対馬魚類図鑑』にまとめ、対馬市のウェブサイトに掲載しています。対馬市は、2010年に愛知県で開催された生物多様性条約締約国会議をきっかけに、海洋保護区の推進協議会をつくり、漁業者委員を中心に議論を進めています。九州大学と連携して現地調査を実施し、現在も調査・研究を進めています。

対馬近海は黒潮の分流である対馬暖流がもたらす豊かな漁場ですが、水産資源の減少、漁業者の減少や高齢化など、他の漁場と同様に多くの問題を抱えています。例えば、高級魚のアカアマダイ、アカムツ(ノドクロ)、マダイなど、対馬の名産として知られる魚の漁獲量が減少しています。その原因には乱獲などの問題がありますが、海水温の上昇も一因として考えられます。

環境DNAで明らかになった多様性

一方で、環境DNAによる調査では、海岸から採取した10ℓの海水から90種類近い魚のDNAが検出されました。これは日本列島沿岸の中でも高い値で、対馬の魚類の多様性をうかがい知ることができます。ただし、この調査では海岸の海水を採取しているため、アカアマダイ、アカムツなど深海にいる魚のDNAは検出できず、沿岸部の魚が対象となります。

検出された魚類中、1位だったのはクサフグで、毒があるため残念ながら食用には適していません(表)。30位以内には対馬の代表的な魚が登場し、3位のメジナは対馬ではクロという名で親しまれ、6位のボラは入り江に多く生息しています。25位のアカササノハベラは「くさび」と呼ばれる身近な磯魚で、28位のカサゴ、29位のクエは高値で取引されている魚です。中でもクエは資源の維持・増大のため、対馬では種苗放流を行っています。9位のマアジは全国的にもなじみの深い魚ですが、近年、漁獲量は減り続けています。

| 順位 | 科名 | 標準和名 | 学名 |

| 1 | フグ科 | クサフグ | Takifugu niphobles |

| 2 | ニシン科 | キビナゴ | Spratelloides gracilis |

| 3 | メジナ科 | メジナ | Girella punctata |

| 4 | トウゴロウイワシ科 | ギンイソイワシ | Hypoatherina tsurugae |

| 5 | メジナ科 | クロメジナ | Girella leonina |

| 6 | ボラ科 | ボラ | Mugil cephalus |

| 7 | イソギンポ科 | ホシギンポ | Entomacrodus stellifer stellifer |

| 8 | アイゴ科 | アイゴ属の一種 | Siganus sp. |

| 9 | アジ科 | マアジ | Trachurus japonicus |

| 10 | イソギンポ科 | ロウソクギンポ | Rhabdoblennius nitidus |

| 11 | ベラ科 | カミナリベラ | Stethojulis interrupta terina |

| 12 | タウエガジ科 | ダイナンギンポ | Dictyosoma burgeri |

| 13 | ベラ科 | ホシササノハベラ | Pseudolabrus sieboldi |

| 14 | テンジクダイ科 | クロホシイシモチ | Ostorhinchus notatus |

| 15 | フグ科 | トラフグ属の一種 | Takifugu sp. |

| 16 | サバ科 | サバ属の一種 | Scomber sp. |

| 17 | ニシン科 | コノシロ | Konosirus punctatus |

| 18 | ベラ科 | ホンベラ | Halichoeres tenuispinis |

| 19 | トウゴロウイワシ科 | ムギイワシ | Atherion elymus |

| 20 | イソギンポ科 | カエルウオ | Istiblennius enosimae |

| 21 | カタクチイワシ科 | カタクチイワシ | Engraulis japonicus |

| 22 | ブダイ科 | アオブダイ | Scarus ovifrons |

| 23 | ヘビギンポ科 | ヘビギンポ | Enneapterygius etheostomus |

| 24 | ハタンポ科 | ミナミハタンポ | Pempheris schwenkii |

| 25 | ベラ科 | アカササノハベラ | Pseudolabrus eoethinus |

| 26 | イシダイ科 | イシダイ | Oplegnathus fasciatus |

| 27 | ゴンズイ科 | ゴンズイ | Plotosus japonicus |

| 28 | フサカサゴ科 | カサゴ | Sebastiscus marmoratus |

| 29 | ハタ科 | クエ | Epinephelus moara |

| 30 | ハゼ科 | クロヨシノボリ | Rhinogobius brunneus |

一方で、現地ではあまり食べる習慣がないという魚も多く検出されています。しかし、その中には他の地方では好んで食べられている魚もあります。例えば、2位のキビナゴは沖縄料理として、4位のギンイソイワシは土佐料理として、17位のコノシロ(コハダ)は江戸前寿司として、それぞれの地域で食文化が根付いています。また、23位のヘビギンポは、現地では「ニョロニョロ」と呼ばれ軽視されがちですが、東京では「銀宝」とも呼ばれ天ぷらのネタとして珍重されている高級魚です。

このように日本では、地域によって特色のある魚の食文化が形成されていて、世界でもまれな多様性があります。私はここに、海の問題を解決する糸口があると考えています。もちろんCO2削減などの環境対策も大切ですが、短期間で効果を出すことは困難です。それならば、自然の変化に適応していき、減っている魚種を守りながら、獲れる魚種を新たな食文化とすることも重要な対策になります。

例えば、北海道ではフグの食文化がないため、需要の大きい山口県などに出荷されています。それも一つの方法ですが、輸送に伴う管理の手間や費用もかかるため、現地で消費していこうという動きも始まっています。

新たな食文化として取り入れるためには、すでにその食文化が根付いている地域から、その魚の適切な扱い方やおいしく食べるための調理法などを学ぶことが大切です。私も高知の知人からもらったレシピを基に、ギンイソイワシを素揚げにして食べてみたところ、流通されていない魚の中にも、こんなにおいしい魚があるのだと感動しました。高知では揚げ物の他に、刺し身で食べる文化もありますが、素揚げなら簡単に調理でき、骨まで食べられるためカルシウムも摂取できます(図3)。

図3 ギンイソイワシの素揚げ小型魚のギンイソイワシ。対馬沖など九州沿岸の外洋系地点の環境DNAで確認されている。高知ではなじみがある魚だが、他の地域ではあまり食利用されていない。

このように異なる食文化を取り入れていくことに加えて、もともとある郷土食を見直すことも大切だと考えています。対馬では、アカササノハベラなどのベラ類を鱗の付いた皮ごと焼き、細かくした身と味噌を混ぜた「くさび味噌」という郷土食があります(図4)。皮を剥がさずに焼くというのがポイントで、身が蒸し焼き状態になり、うま味や香りが封じ込められるのだといいます。

(写真提供:対馬市/写真(ベラ)撮影:森久拓也)

(写真提供:対馬市/写真(ベラ)撮影:森久拓也)

図4 くさび味噌対馬の郷土食で、保存食の意味もあるという。魚の写真はアカササノハベラ。亜熱帯性の魚で近年、対馬沖で増えている魚の一つ。

科学的検証を生かした次世代の漁業

こうした食文化の形成や活用により大きなマーケットをつくるのは難しいかもしれませんが、観光資源の開発、あるいは地産地消による循環型社会の構築にはつながると考えています。また、海水温の上昇という面で考えれば、前述したベラやトビウオ、クエ、ボラ、シイラなど熱帯から温帯域の暖かい海に生息する魚を活用していくことも一つの方法です。中でも、シイラは日本ではなじみがない魚ですが、ハワイでは「マヒマヒ」と称され、高級魚として扱われるなど外国で人気のある魚です。もともと宮崎県で多く獲れる魚ですが、福井県でも漁獲量が増えていて、円安の影響もあり海外への輸出が増加しています。

現在、九州大学では海洋教育プロジェクト「九州大学うみつなぎ」を立ち上げ、海の環境保全に関わる活動を行っています。このプロジェクトやラジオなどのメディア、イベントなどを通し、まずは町の話題として周知していこうと、魚の食文化の多様性を伝える活動を進めているところです。

こうした一般消費者へのアプローチも重要ですが、日本の魚の供給を支えているのは漁業者です。前述したように漁獲量の減少に伴い、産業人口も減っているという厳しい状況にあるものの、漁業者自らが地域の海に棲む生物を調査してデータを蓄積し、現状を正確に把握することも必要だと考えています。そして、そのデータを外部に公開して評価や議論を交わしながら、これからの漁業をクリエイティブに考えていく。私たち研究者の役割は、漁業者に寄り添いながらその過程を支援していくことだと考えています。

そこで最近、私が注目しているのは次世代の力です。対馬市では、市が実施する漁業者の会議に子どもセクターという枠で地域の小学生たちが参加しています。子どもたちが参加することで会議が活性化する場面が多くあり、例えば後継者不足から投げやりになりがちな漁業者の意見に対して、子どもたちから「もうダメだというけど、それはちゃんとデータを取っているのですか」といった厳しくも的確な意見が飛んできます。これからこの地域で育っていくのは子どもたちであり、大人たち以上に真剣です。私はそんな子どもたちを見て、大人が教えるというよりも、ともに活動することで学ぶことがたくさんあると感じています。

現在、日本の海における生産と消費は、大きな転換期を迎えています。しかしながら、古くから気候変動は起きており、人は適応することによりさまざまな困難を乗り越えてきました。そんな先人たちの知恵や次世代の力と科学的検証を生かしながら、海の問題に対応するための文化力を養っていくことが重要だと考えています。