何らかの要因で遺伝子変異を起こした細胞が異常に増殖することでがんが発症することは分かっていたが、遺伝子変異がいつ、どのように獲得されるのか―発症に至るがん細胞の起源と進化のメカニズムは謎のままだった。しかし乳がん組織の細胞が持つ60億塩基の遺伝子を最新のゲノム解析を用いて分析した結果、乳がん発生の起源が明らかにされた。がん発症のメカニズムの全容解明に一歩近づいたといえ、がんの予防に貢献すると注目されている。

イラストレーション/北澤平祐

何らかの要因で遺伝子変異を起こした細胞が異常に増殖することでがんが発症することは分かっていたが、遺伝子変異がいつ、どのように獲得されるのか―発症に至るがん細胞の起源と進化のメカニズムは謎のままだった。しかし乳がん組織の細胞が持つ60億塩基の遺伝子を最新のゲノム解析を用いて分析した結果、乳がん発生の起源が明らかにされた。がん発症のメカニズムの全容解明に一歩近づいたといえ、がんの予防に貢献すると注目されている。

1つの細胞の遺伝子変異が分裂・増殖し、人の命を奪うがん。それがどのようにして発生するのかは長年の謎だった。

ここ10年で分かってきたことは、多くのがんはドライバー変異と呼ばれる生存や増殖に有利な遺伝子の変化を獲得した細胞が、異常に増殖することで発症するということだ。

だが、がんの芽ともいえるような遺伝子変異はいつ、どうやって獲得されるのか。そして、その変異が細胞でどのような経過をたどってがんに至るのか。

これまで謎だとされてきたがん細胞の起源や進化に関するメカニズムが、京都大学大学院医学研究科・小川誠司教授の研究によって世界で初めて明らかにされようとしている。

まずこの研究を理解するための前提として、私たちの体の中にはがん関連遺伝子ともいえるような変異が多数存在していることを知っておく必要がある。

「実はわれわれの正常な血液や皮膚、胃粘膜や食道など体のあちこちで、がんを引き起こす遺伝子の変化が起こっています。つまり、がんになる前から、がんの原因になるようないわゆるがん関連遺伝子が多数あることが分かっていました」

例えば食道は遺伝子変異が多い場所として知られている。そしてその変異は、若い時にはほとんどなく、加齢によって増えていくのだという。

「65歳を過ぎるとがんになっていない人でも、おおむね食道の6割から8割の面積に変質細胞が広がっています。タバコやアルコールによってそのリスクは格段に高まります」と小川教授は話す。

さらに皮膚について見てみると、なんとほとんどの人ががんに関連する変異を持っているのだという。

「目の上瞼が加齢とともに垂れてくる疾患の皮膚を調べると、多数の遺伝子変異が見つかったことも知られています。一方、血液では70歳になると白血病を引き起こす変異を持つ人は日本人の40%ほど、つまり2.5人に1人は白血病の変化と同じ遺伝子を持っているわけです」

ただ、ここで興味深いのは、そういった変異を持っていたからといって、がんを発症するわけではないことだ。国民の40%が変異を持っていたとしても、白血病は毎年10万人に5人ぐらいしか発症しない。がん全体で見ても、女性の場合には2人に1人、男性でも3人に2人です。加齢とともに何らかの変異をほぼすべての人が持っているとすれば、なぜがんにならない人がいるのか。それについて、小川教授は次のように説明する。

「つまり、99.99%は問題にはならない変異だということですね」

では、1万個も10万個も変異が蓄積されているのにもかかわらず、なぜ1個の細胞しかがんにならないのだろうか。

「がんになる細胞は氷山の一角どころか、氷山の上の細い米粒みたいなものであるわけです。これだけたくさんあるのに、がんになる元の細胞は1個くらいです。では、最終的にがんになる細胞と、ならない細胞は何が違うのかということが問題になるわけです」

このように、これまで明らかにされてこなかったがん発生の起源について、小川教授らは最先端のゲノム解析技術を駆使して乳がんの60億塩基の遺伝子を調べることによって明らかにすることに成功。その成果を2023年に英科学誌Natureに発表した。

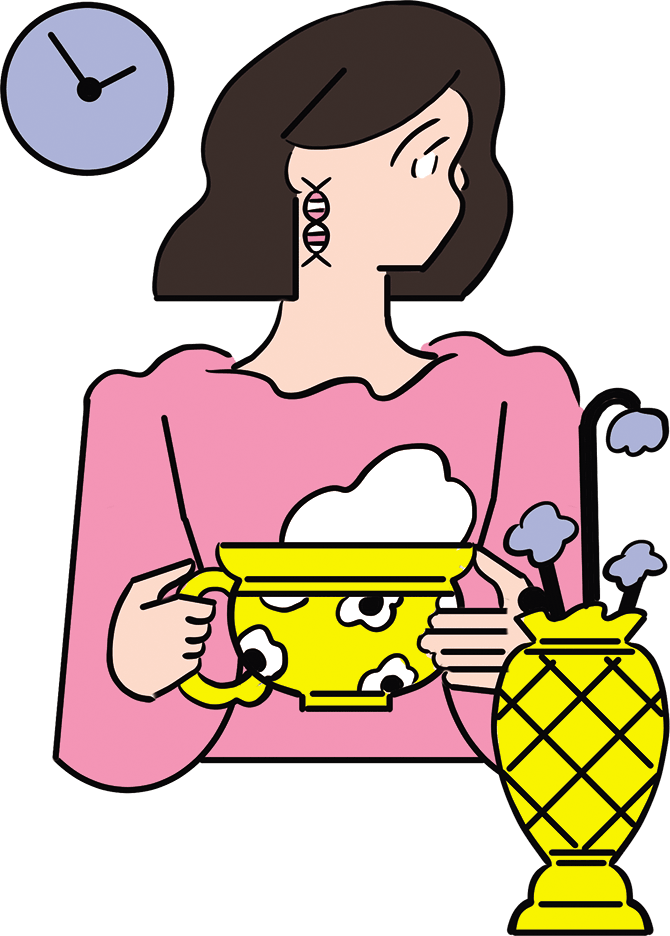

この研究は、乳がんの約20%を占める16番染色体に遺伝子変異を持つ乳がん女性患者9人について、がん細胞と正常な細胞の両方を分析したものだ。がんにつながる可能性のある遺伝子変異が、いつから発生したのかを知るためだ(図1)。

図1 乳がんの進化の歴史を解明するための系統樹解析患者から正常な乳腺上皮、増殖性病変、乳がんの細胞を採取し、それぞれのゲノム異常を調べ、がんと非がん上皮の共通の祖先を同定。この両者の類似点・相違点を探し、どのように乳がんの発生に至ったのか明らかにした。

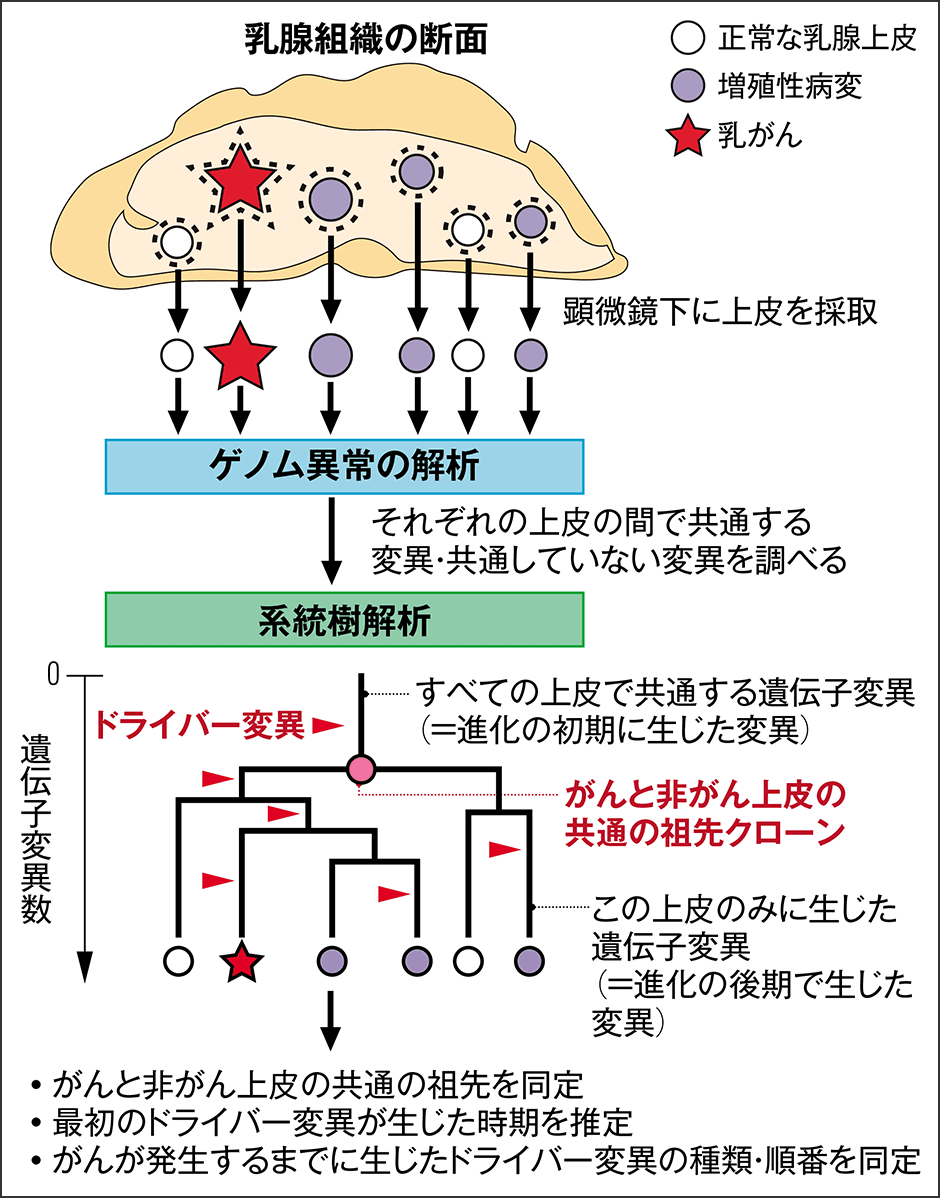

その結果、加齢に伴って単一乳腺細胞に遺伝子変異が蓄積する過程をゲノム解析することによって、 乳がんに関わる変異は10歳前後の思春期から出現することが明らかになった(図2)。

図2 der(1;16)獲得時期の推定がんの発症は1つの細胞のゲノムの異常(ドライバー変異)に始まると考えられている。数十年後の発症までの全経過を解析していくと、約20%の乳がん患者に見られる1番染色体と16番染色体の間の染色体異常[der(1;16)転座]は、思春期に生じたと推定された。

「遺伝子変異は生まれる前からずっと起きていますが、最初にがんに関わる遺伝子変異を獲得するのは10歳前後の思春期からです。エストロゲンの影響を受け、そこから細胞は分裂増殖を繰り返す中で、乳腺の広い範囲に拡大していく。そして30年ぐらいたつと、乳がんを発症することになる複数の変質細胞が乳腺全体に広がっていく。それらの一部から乳がんが発生するというメカニズムです」

では、そのがんを引き起こす変異はどんなものなのか。今回、小川教授らが調査したタイプの乳がんでは、16番染色体の転座が起こると、1番染色体が3本になるという変化が起きる。

この1番染色体の上にMDM2という遺伝子があり、これが3本に増えることで、MDM2が通常の1.5倍多く作られるようになる。

このMDM2はがん抑制遺伝子として有名なp53腫瘍抑制因子の機能を阻害するもので、MDM2が増えることでがんの抑制がしにくくなってしまう。このプロセスが思春期からの30~40年の間で起きる、というわけだ。

「最近ではこのMDM2を抑制する阻害剤も作られています。こういったがん遺伝子が獲得されるプロセスを明らかにすることによって、将来的には変異を持っている人が服薬するなどの方法によって病気になるのを防ぐことも可能になるかもしれません」

だが現状は、10歳前後に発生した変異は蓄積していく一方で、変異が起きる前に戻ることはすでに難しい。すべての乳腺細胞は閉経に至るまで毎年20個ほどの変異が蓄積することも判明した。

それでは変異が蓄積する一方のように思えるが、変異を減らす方法はないのだろうか。

実はエストロゲンが遺伝子変異の増殖に関わっていることが分かったため、エストロゲンの影響を受けなければ変異の増殖を抑えられることが今回明らかになった。

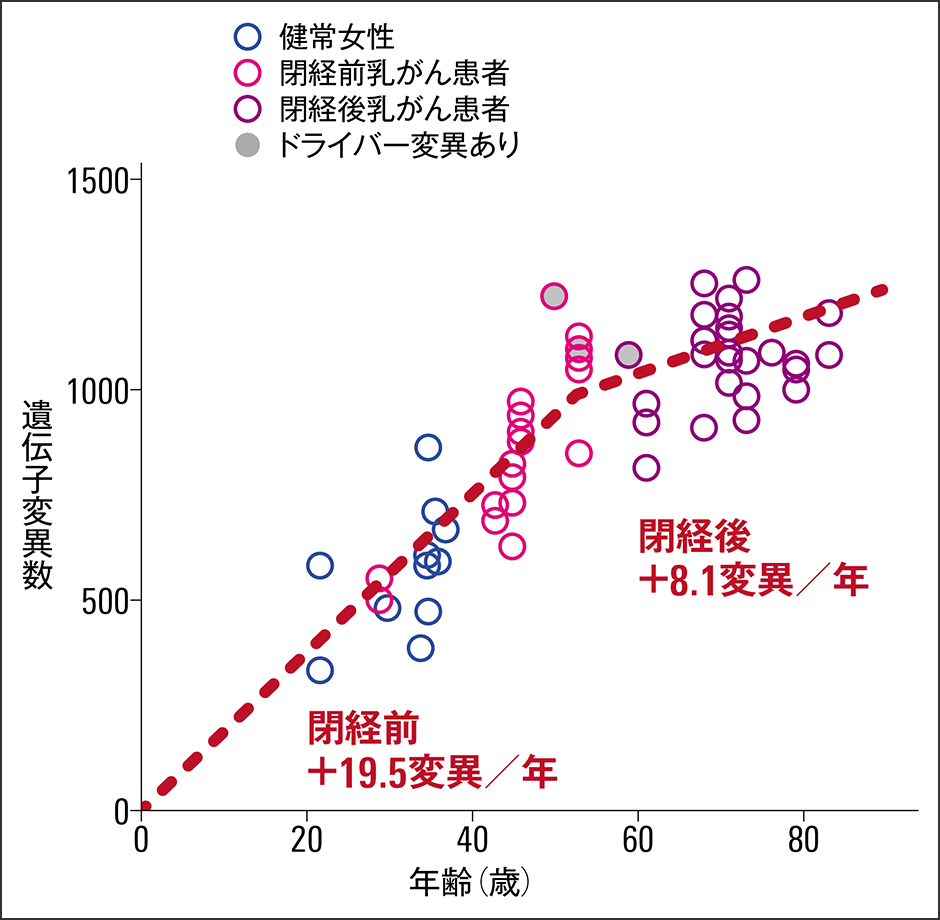

例えば、閉経後には変異の蓄積のスピードはスローダウンして3分の1以下に低下するのだという(図3)。

図3 乳腺における遺伝子変異の蓄積乳がん患者から乳腺の組織や細胞を採取し、1つの細胞に蓄積した遺伝子変異を調べた。閉経前は1 年ごとに+19.5 増加するが、閉経後は +8.1 と蓄積速度が緩やかになることが分かった。

さらに妊娠・出産でも、変異が減少することも発見された。一度に約50個の変異が減少するのだという。

「われわれの研究から妊娠・出産で変異が減少することが明らかになりました。3回妊娠すれば150個の変異が減ることになります。僕の祖母は10回ほど妊娠したので、500個ぐらい変異が減ったことになります。つまり、妊娠すればするほど変異が減るということです」

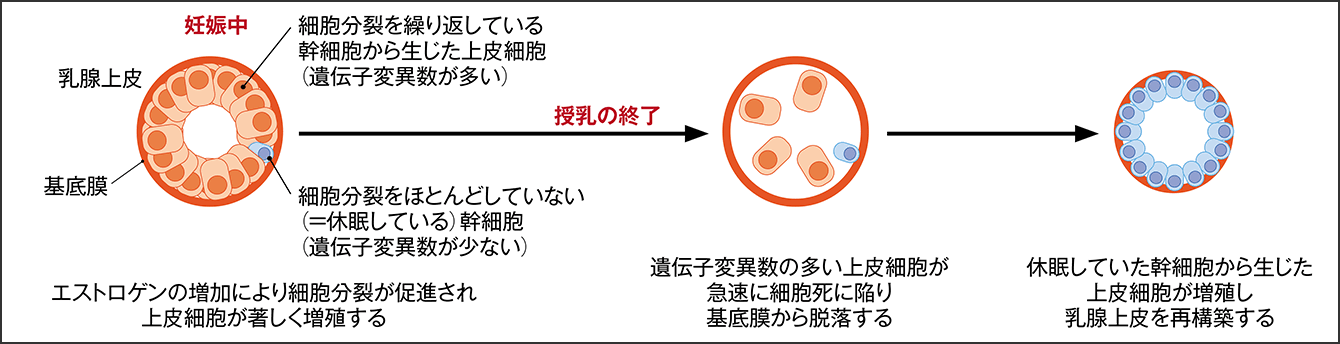

妊娠中は乳腺上皮にある細胞が休眠状態となる。そして出産後に、遺伝子変異が蓄積していた古い細胞が脱落して、新しい細胞に置き換わるのだろうと研究グループは推測している(図4)。

図4 出産・授乳後の乳腺の再構築妊娠・出産・授乳期間はエストロゲンの増加によって上皮細胞が著しく増殖するが、授乳期が終わると遺伝子変異数の多い上皮細胞は急速に細胞死に陥る。その後の乳腺は休眠していた幹細胞によって再構築されると推測される。

そもそも、妊娠・出産が乳がんのリスクを低下させるということはこれまでの疫学調査で判明しており、広く知られていた。しかし、その理由ははっきりとはしなかった。それがこの研究によって、妊娠・出産の際にがんにつながる遺伝子変異の数が減ることが理由だと分かったのだという。

乳がんのリスクに関わる要因は妊娠・出産の有無だけではない。遺伝性疾患の家族歴に加え、初経が早いことや閉経が遅いこと、さらには妊娠・出産する年齢が高くなっていることも関わっているのだそうだ。

「月経のたびに変異した細胞がどんどんたまると考えられます。また妊娠・出産年齢が高いと、変異の蓄積が広がりすぎていて、新しい細胞に置き換わったとしても変異がたまりすぎてしまっているという理由が考えられます」

初経や閉経、妊娠、出産などエストロゲンの増減を伴うライフイベントが、乳がんの発症リスクに影響を与えるのだという。

乳がんの約70%がホルモン感受性であり、乳腺の上皮におけるがんの遺伝子変異の蓄積にエストロゲンが関わっていることが明らかになった。

近年、日本では乳がん患者が急速に増えており、女性の8人に1人が乳がんに罹患、女性で最も頻度が高いがんとなっている。年間約9万7300人が乳がんと診断され、約1万6100人が死亡する(がん統計予測、2023年)。

増加の背景には、女性のライフスタイルの変化が影響していると小川教授は指摘する。

「僕が大学を卒業した1980年代後半と比較すると、乳がんの患者数は4倍ほどに増えており、深刻な問題となっています。特に女性の場合、普通のがんは60代から発症率が急増するのに対し、乳がんは50歳あたりにピークが生じる。働き盛りの人がかかってしまうんです。確かに、当時と比べても現在は初経が早まり、閉経が遅くなっている。妊娠・出産する回数が減り、妊娠する年齢も高くなっています」

つまり、乳がんのリスクとなるライフスタイルが変化している。だからといって、今から変えられることはあるのだろうか。

「乳がんのリスクを下げたいと思ったら、年齢の早いうちに子どもをたくさん産むということも考えられるかもしれません。しかし、現代人はそう言われても困るでしょう。子どもを持つかどうかもその人の人生における重要な選択であるわけですから。よって、この点はもはやトレードオフの関係にあるというしかありませんね」

発がんのリスクを取るのか、自分の望むように生きるのかという二者択一は現代の女性たちには厳しいものとなる。もしも病気を防ぐために生きるとすれば、生の目的は長生きだけになってしまう。人が生きる意味はもっと多様で豊かであろう。

「そのような二者択一にしないために、科学の力が重要となる」と小川教授は強調する。

「がんの遺伝子変異が起こるしくみを知っておくことが重要です。どのような人ががんになりやすいかを知ることで、検診を受ける数を増やしたり、普段からの食生活に気をつけたりすることはできるはずです。がんにならないための予防策を取り、あるいは早期診断をできるようにすればいいんです。この研究が役に立つとすれば、 がんが発生するプロセスを理解することで、変異がたまるような習慣を避けようと伝えられることだと思っています。科学の力を使って、リスク回避と自由に生きる社会の両立を可能にするためには何が必要かを考えていくきっかけになるのではないでしょうか」