蒸し暑い夏には嫌われているのに、寒くて乾燥している冬に好かれるものは? 答えは、湿度! でも、なぜ? 今回は、湿度とは何か、そして私たちの生活や健康とどういう関係があるのかについて、調べてみた。

文/茂木登志子 イラストレーション/孫 劭昌

蒸し暑い夏には嫌われているのに、寒くて乾燥している冬に好かれるものは? 答えは、湿度! でも、なぜ? 今回は、湿度とは何か、そして私たちの生活や健康とどういう関係があるのかについて、調べてみた。

2023年は暑かった! 3月にはすでに「5月並み」の気温という暖かさだった。そして、到来した夏の猛暑。最高気温が25℃以上の日を夏日、30℃以上を真夏日、35℃以上を猛暑日という。暑さ寒さも彼岸までというが、9月末でも35℃を超えた所があり、東京都心でも年間真夏日日数の最多記録を更新するほどだった。

やっと巡ってきた短い秋が過ぎ、迎えた冬。慌ててセーターやコートなど冬の衣服を引っ張り出してきた、という読者もいるのではないだろうか。

暑さや寒さの変わり目に、その季節に合った衣服に着替える慣習を衣替えという。そして、衣服だけではなく、家庭用電気製品にも季節に応じた入れ替えがある。加湿器も、その一つではないだろうか。

加湿器とは、文字通り、室内の湿度を高めるための機器だ。では、この湿度というのは、いったい何者なのだろうか? なぜ、私たちは、湿度を不快に感じたり、快適に感じたりするのだろう? なぜ、冬に加湿が求められるのだろうか? いろいろな疑問が湧いてきて、湿度について知りたくなった。

そこで、住まいの快適な環境に詳しい専門家に尋ねることにした。東京大学大学院工学系研究科の准教授で、Maelab 前真之サステイナブル建築デザイン研究室の主宰者である前真之さんだ。

「湿度についての快・不快は、感じ方に個人差があります。では、湿度を、ヒトはどこで感じているでしょうか?」

湿度は目には見えない。数字で表示されても、実のところよく分からない。しかし、肌感覚として、湿度が高いと蒸し暑いし、湿度が低いとさらさらしていて気持ちがいい、という感じがする。

「人体は暑さや寒さ、痛みを感じるセンサーはありますが、湿度そのものを感じるセンサーというのはありません。ただ、湿度が高いと、汗をかいてもなかなか乾かないので、肌がぬれていると感じる。この触覚を不快感として、間接的に高い湿度を不快と感じているのです。なぜかというと……」

前さんの解説は、現生人類の起源から始まった。600万〜700万年前にチンパンジーの祖先と人類の祖先が分岐したといわれている。人類誕生の地はアフリカだ。当初は湿潤な気候で食料豊富なジャングルであったが、500万年前ごろから気候の乾燥化が進んだ。二足歩行の人類は、環境に適応して生き延びるために進化していった。

「そして得たのが、汗をかいて、体温を一定に保つという仕組みです」

前さんは、その理由を説明してくれた。

「足の遅い二足歩行の人類が獲物を仕留めるには、延々と追いかけ回して獲物が弱ったところでとどめを刺すという持久戦に持ち込むしかありません。走れば体温が上がります。汗をかくのは、暑く乾燥した気候の中で体がオーバーヒートしないための優れた仕組みなのです」

アフリカ仕様の体に進化した人類だが、10万年前に再び気候の変化が起こり、絶滅の危機に陥る。やむなく人類は安住の地を求めて世界各地に移動していった。移動先の気候はさまざまだ。太陽が照りつける灼熱の地もあれば、氷に閉ざされた極寒の地もある。

「衣服と家を発明することで、新しい環境でも生き延びることが可能になりました」

日本列島に人類が上陸したのは4万年前くらいといわれている。

「わずか数万年では、ヒトの体は大きく進化も変化もできません。ですから、我々の体はアフリカのサバンナ仕様のままなのです」

ヒトは、体内でつくられた熱を外に逃がすことで体温調節をしている。外に逃がす放熱方法は、“湿性放熱”と“乾性放熱”の2つに大きく分けられる。

「皮膚にかいた汗が蒸発し、気化熱を奪って体を冷やすのは湿性放熱です。乾燥したアフリカでは、汗をかいてもすぐに乾いてしまう。しかし、気温ばかりか湿度も高い日本の夏では、汗をかいてもなかなか乾きません。汗が蒸発しないと、体温は下がることなく暑さをずっと感じることになります。だから夏の湿度が高い日は、とても暑く不快に感じるというわけです」

ちなみに、外でたくさん汗をかいても、冷房の効いた部屋にしばらくいると、汗が次第にひいていく。エアコンの冷房機能は、屋内の空気中の水分を外へ放出し、その気化熱によって冷却・除湿する仕組みになっている。 汗も室内の水分として奪われるので、いつの間にか乾くというわけなのだ。

湿度は、空気中に含まれる水蒸気(水分量)を示す指標だ。太平洋上で発生するため水蒸気を多く含む高気圧に覆われる夏は高温多湿で、除湿が求められる。ところが、冬は乾いた空気が日本に流れ込みやすい気象条件であるため、空気が乾燥している。

乾燥しているのは屋外だけではない。エアコン暖房を利用する機会が増えるため、室内もやはり乾燥している。エアコンの暖房機能は、屋内の空気を暖めることで部屋全体の温度を上げる仕組みだ。水蒸気は発生しない。空気中の水分は増えずに、温度だけが上昇するため、乾燥した状態になる。特に、エアコン暖房の吹き出し口やその経路にいると、髪や肌、目や鼻の粘膜などから水分が奪われ、それを触覚を経由して感じ取る。それで、その辺りに長く居続けると、より乾燥を強く感じる。石油ストーブやガスストーブは、燃焼する際に二酸化炭素と一緒に水蒸気が発生している。だから、乾燥が起こらない。しかし、室内の空気が汚染されるので換気が必須だ。

さて、室内の空気が乾燥すると、加湿が求められるようになる。なぜか? 健康のため、だ。特にインフルエンザや新型コロナウイルス感染症などウイルス性感染症の予防対策として、加湿がクローズアップされている。

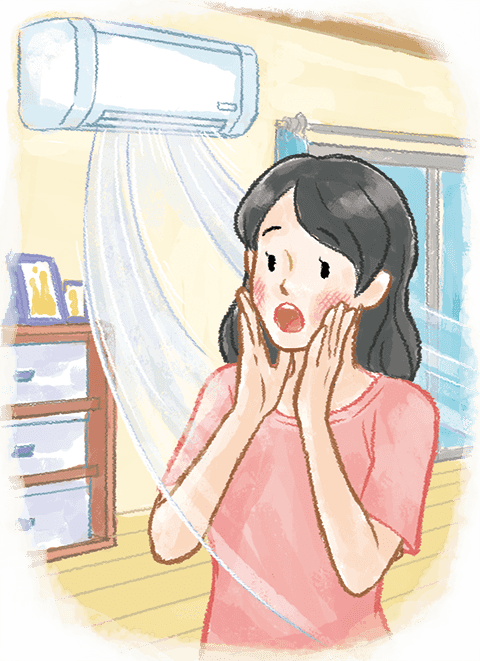

空気が乾燥している所に長時間いると、体の水分が奪われるので肌や粘膜を覆っているバリア機能が弱くなる。すると、ウイルスが侵入しやすくなるのだ。また、空気が乾燥しているとウイルスが空中を漂う時間が長くなり、拡散範囲が広がる。しかし、加湿すると、ウイルスは長時間空気中に漂うことができなくなる。厚生労働省のインフルエンザ対策でも“適度な湿度の保持”として「特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的」だとしている。

加湿には、感染症予防にある程度の効果はある(図1)。だが、日本の住宅事情では、過度な加湿にならないように注意が必要だという。加湿してウイルス感染を予防しても、結露によるカビ発生など別の健康不安や家屋の傷みが生じるからだ。

Harper GJ. Airborne micro-organisms: survival tests with four viruses. J. Hyg.(Lond),59:479-486, 1961.を基に作成

Harper GJ. Airborne micro-organisms: survival tests with four viruses. J. Hyg.(Lond),59:479-486, 1961.を基に作成

図1 インフルエンザウイルスの生存率と相対湿度の関係アメリカにおけるインフルエンザ対策の基本は「(流行前の)ワクチンの接種」「菌の拡散予防」「医者の処方する薬の服用」だ。室内空気の加湿は有効な手段とされていない。インフルエンザに限らず、接触や飛沫(ひまつ)感染などを感染経路とする感染症予防策は、室内にウイルスを持ち込まないことが肝心だ。

「一般的に%単位の数字で示される湿度は、“相対湿度”です。相対湿度は空気中に含まれる水蒸気の“割合”を表しています。一方、建築の世界では、乾燥空気1㎏中に含まれる水蒸気の“重さ”を表す“絶対湿度”が使われています」

絶対湿度を用いると、空気線図という図表を読み解くことで、ある温度の相対湿度の水蒸気量が分かるのだという。

気温ごとに空気中に含むことができる水蒸気の量は、決まっている。これを飽和水蒸気量という。湿度100%というのは、空気に含まれている水蒸気量と飽和水蒸気量が同じであること、つまりこれ以上水蒸気を持てないという限界を示している。

相対湿度は、ある空気中における水蒸気の量が、その気温における飽和水蒸気量に対して、何%であるかを示している。だから、同じ水蒸気量を含んでいても、気温によって数値が変化する。温度が高くなると多くなり、温度が低くなると少なくなるのだ。しかし、建築で使われている絶対湿度は、気温による数値の変動はない。

「例えば、冬本番となる1月の東京の平均外気温度は約6℃で、絶対湿度は2.8g、相対湿度は48%くらいです。これを暖房して、室内温度22℃に高めると、絶対湿度は変わらず、水蒸気量は2.8gのままなので、相対湿度は17%となります。相対湿度を50%まで加湿しようとすると、絶対湿度を3倍に増やさなければなりません。部屋の広さにもよりますが、相当な水蒸気量が追加で必要になるということが分かるでしょう」

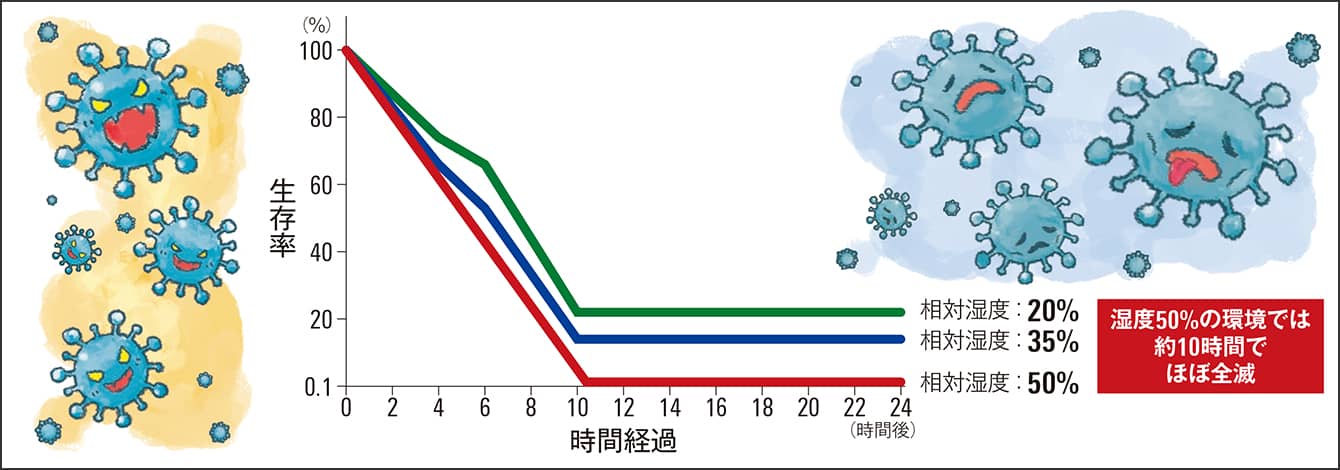

おそらく暖房したリビングに家族が集まり、就寝時に暖房を切るというのが一般的だろう。22℃で相対湿度50%にした部屋は相当の水蒸気を抱えている。だが、暖房を切った無人の部屋は次第に温度が低下。温度が下がると、部屋の水蒸気量(絶対湿度)は変わらないが、抱えることができる水蒸気量(相対湿度)は減る。22℃の部屋が抱えていた水蒸気の量を、冷えていく部屋は次第に抱えきれなくなる。

「あふれた水蒸気はどうなると思いますか? どこかで冷やされれば熱を失って水蒸気のままではいられなくなり、水に戻ります。これが結露の発生です(図2)」

図2 結露が発生する仕組み水蒸気を多く抱えた暖かい空気が冷えると、抱えきれなくなった水蒸気が水に戻る。これが結露で、窓ガラスの内側に付いた水滴が典型例だ。水滴にぬれたガラスは拭けばいいが、壁の中や押し入れに生じると、気がつかないうちにカビが生える原因となる。

しかも、室内の水蒸気は、移動する。例えば、あふれた水蒸気が押し入れや壁などの中に流れ込み、そこで冷やされると熱を失って結露となる。結露はカビをもたらす。カビはダニやシロアリの温床となる。いずれも健康に悪影響を与えるし、カビやシロアリは住宅を傷める。

また、メンテナンスをしっかり行わないと、加湿器の中では雑菌が繁殖しやすいので、加湿器そのものが空気の汚染源になるリスクがある。加湿器は、清潔に管理しながら使わないといけない。加えて、暖房と加湿器の併用は、エネルギーを要するので電気代も高くなる。懐も痛むのだ。

良かれと思って行う加湿だが、水蒸気が多すぎるとかえって健康や住まいに良くない結果をもたらす恐れがあるということに驚いた。

「断熱や防湿がきちんと施され、暖房や換気がしっかり運転されている住まいであれば、加湿しても大丈夫です。しかし、一般的に、日本では断熱や防湿が不十分です」

断熱というのは、熱を伝わりにくくすることだ。住まいに関わる法律が改正され、2025年からはすべての新築住宅に断熱材の厚さや窓の構造などの基準を満たすことが必須となった。言い換えると、現在人々が住んでいる家の多くは断熱が不十分というわけだ。また、防湿は文字通り、湿気を防ぐこと。壁内の断熱層の室内側に防湿層を設けると、室内の水蒸気による結露が防げるという。新築もしくはリフォームで、しっかり断熱と防湿を施すことがベストだ。しかし、現実にはなかなか難しい。

「大事なことは、湿度50%とか60%という数字に振り回されないことです。そして、わざわざ加湿しなくても、室内には意外に多くの発湿源があります。これをうまく利用して、暖房の効いた室内にいても『乾燥している』と感じない状態を保てば、結露に至らないでしょう。もちろん、きちんと換気して室内の空気を清潔にすることが大前提ですが」

そもそもファンヒーターやエアコンなどから高温の温風を吹き出して部屋を暖めようとするが、冷たい空気は下に、暖かい空気は上に漂う。だから足元が寒く、暑くて乾燥した軽い温風にさらされる顔や目、鼻、喉などに乾燥を感じるのではないかと前さんは指摘する。そして、ほどほどの温風(低温設定)の“ぬるい暖房”なら、床まで温風が届き、乾燥感も少ないと教えてくれた。

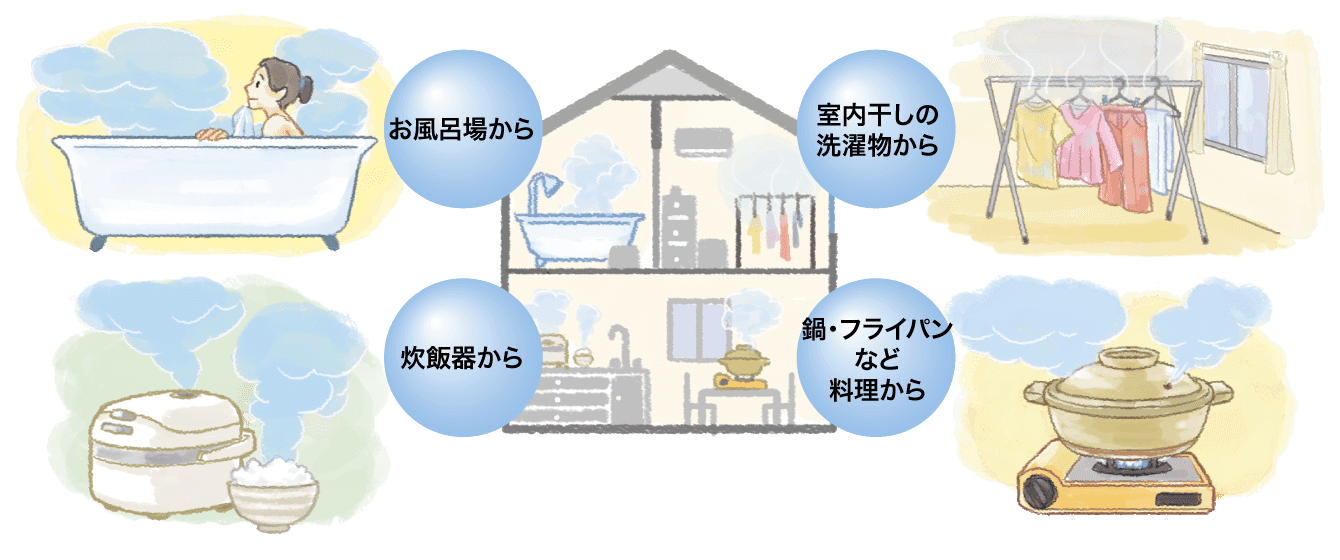

また、わざわざ加湿器を使わなくても、日常生活の中には意外に多くの発湿源があると前さんは言う。入浴時のお風呂場に広がる湯気に、炊飯器から上がる水蒸気、家族で囲む鍋料理からも湯気が広がる。洗濯物の室内干しも忘れてはならない。こうした湿度を利用すれば、乾燥した空気も潤いを帯びるというわけだ(図3)。

図3 日常生活の発湿源の例家の中を見回してみよう。意外に多くの発湿源がある。これらの水蒸気をうまく活用すれば、暖房がもたらす乾いた空気も潤いを帯びる。

「室内の空気を清浄に保つため、換気装置は24時間必ず運転させる必要があります。その換気装置を適切に運転させて適度に湿度を排出させ、室内から高温の空気をなくしましょう。それが、乾燥感を抑えながら室内の空気を清潔に保ち、さらに建物の寿命を延ばすコツなのです」

さらに、加湿によるインフルエンザ予防だけにこだわらず、ヒートショックを予防することも大事だと、前さんは付け加えた。

ヒートショックとは、気温の変化によって血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こることで、生命危機に直結する場合もある。

「冬、特に脱衣場での発生リスクが高い。先に述べたように、ぬるい暖房でいいので、家の中で気温差が生じないようにするといいでしょう」

湿度を巡る探究は、現生人類の起源に始まり、ヒトと住まいの健康に行き着いた。健康にまつわるあふれるほどの情報や数字に振り回されないで、自分自身で考えて判断しよう。そして、ヒトも住まいも健やかに過ごせるように、乾燥や寒さにさらされない、潤いのある暖かい冬を過ごそう!