室内にいるイエダニなどに刺されるとかゆみを伴う炎症を引き起こすが、重症には至らない。しかし、野外には感染症を引き起こすダニがいる。特にマダニは、10年ほど前に発見された重症熱性血小板減少症候群という重篤な感染症の原因となるウイルスを媒介する。森林の中の野生動物を宿主として生息していたのだが、近年の環境変化で野生動物と人間の距離が近くなった結果、生活圏内でも見られるようになった。西日本中心の発生地域は東に拡大し、症例は増加傾向にある。

忍び寄る吸血性昆虫 ダニ媒介感染症は重症化も! 野外での活動には要注意

文/渡辺由子

心地よい季節になり、農作業やレジャーなど野外での活動が増えるにつれ、ダニによる被害が心配になる。ダニは森林、土壌、水中、住居の内外など、さまざまな環境に適応して生息し、なかにはヒトに甚大な被害を与えるものもいるので要注意だ。宮崎県立宮崎病院内科部長(感染症内科)兼感染管理科医長の山中篤志さんは、次のように語る。

死亡率が約30%になるものも

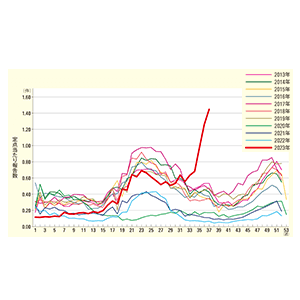

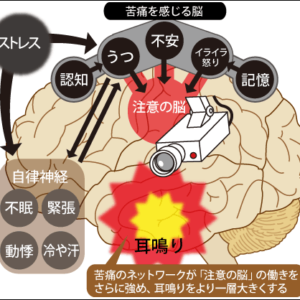

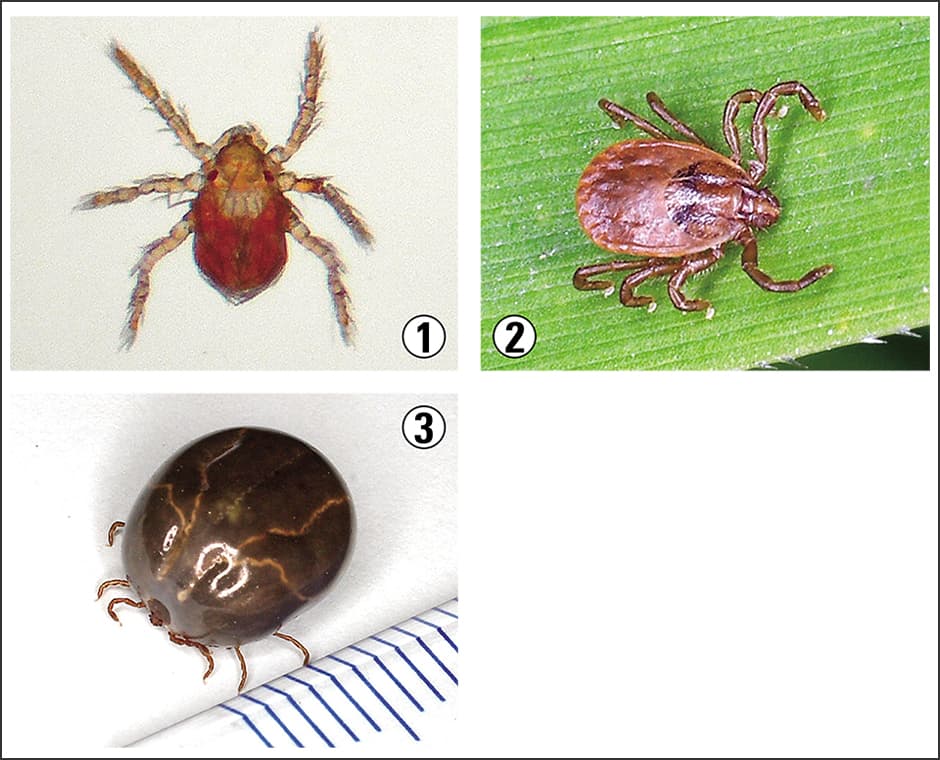

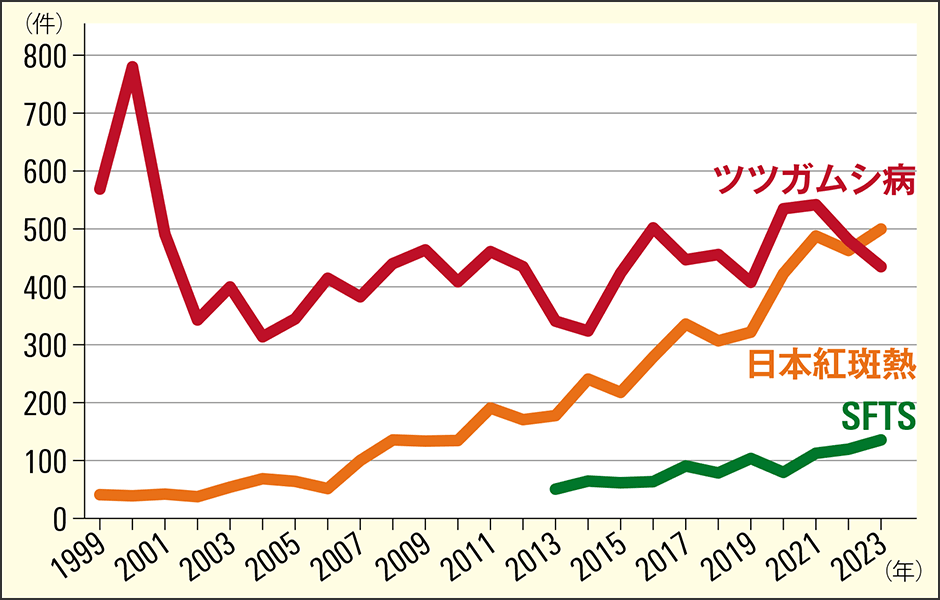

「日本で多いのは『ツツガムシ病』『日本紅斑熱』『重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)』です。発生件数はツツガムシ病と日本紅斑熱が特に多く、それぞれ年間500例前後です。両者は同じ細菌(種は異なる)による感染症で、前者はダニの一種のツツガムシ類が媒介し、後者はマダニ類が媒介しています(図1)。日本紅斑熱は年々発生件数を増やしており、2023年にツツガムシ病を抜きました。また、マダニ類が媒介するSFTSは日本で10年ほど前に見つかり、年間100例ほどだったのが少しずつ増えてきています(図2)。これらはいずれも西日本で発生件数が多く、なかには死亡率が約30%になるものもあります。ダニ媒介感染症は、他に北海道に多い『ライム病』『回帰熱』『ダニ媒介脳炎』があり発生件数は多くありませんが注意が必要です。これらは、いずれも感染症法上で、『動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症』の四類感染症に指定され、診療に携わった医師の届け出が義務付けられています」

(写真提供:兵庫医科大学・夏秋 優教授)

(写真提供:兵庫医科大学・夏秋 優教授)

図1 ツツガムシとマダニ①ツツガムシ病を媒介するタテツツガムシの幼虫。 ②SFTSを媒介するフタトゲチマダニの成虫。 ③SFTSを媒介するフタトゲチマダニの成虫。吸血して満腹状態(飽血)になると、大きさは通常の3~4倍に肥大。

国立感染症研究所 IDWRを改変

国立感染症研究所 IDWRを改変

図2 ダニ媒介感染症発生件数の年次推移ツツガムシ病は古くから各地の風土病として報告されてきた。近年は、マダニ類が媒介する日本紅斑熱やSFTSの発生件数が増えている。

ダニ媒介感染症は、媒介するダニの種類と病原体によって異なるので、まずダニの生態について、知っておこう。ダニは昆虫ではなく、節足動物のクモの仲間で、ダニ目に属する。病原体を保有するダニは、主に屋外に生息する。

マダニ類はダニ目マダニ亜目マダニ科に属し、卵から孵化して幼虫→若虫→成虫の各発育ステージで、魚類を除く脊椎動物から吸血する。大きさは、屋内に生息するダニの多くが体長0.3~1㎜と小さく、視認するのが難しいほどだが、マダニ類は幼虫や若虫で1~2㎜、成虫になると2~8㎜になり、吸血して満腹状態だと10~20㎜にも達するほどの大型である。

体表面や衣服に付着して吸血する

マダニ類が生息するのは、森林、河川敷、公園、草むらなどで、葉の先や裏、茎、落ち葉の間で待ち伏せし、吸血源となる宿主動物が通ると、体表面や衣服に付着。吸血しやすい場所を探して歩き回り、吸血に適した場所にたどり着くと、口器の鋏角で表皮を切り開き、皮下の毛細血管を裂いてできた血液プールに口器を刺入して吸血を始める。

このときに、セメント様物質を含む唾液を分泌して、口器を宿主動物の皮膚に固着させて吸血を行うことから、この行動を「咬着」とも呼ぶという。吸血と唾液分泌を交互に行い、唾液には宿主動物に対する血液凝固や免疫応答に対抗する物質、さらに、感染症の病原体となる細菌やウイルスが含まれ、病原体を保有する個体の吸血行動によって、宿主動物の感染が成立する。

吸血にかかる時間は、幼虫で約3日間、若虫で5~7日間、成虫で7~14日間と非常に長時間に及ぶ。満腹状態(飽血)になると、宿主動物から脱落。飽血した雌の成虫は、雄と交尾し(雄と交尾せずに産卵する単為生殖を行う種もある)、地上で数週間かけて、数百個から1000個ほどを産卵して、その生涯を終える。

日本に生息するマダニ類は47種類ほどで、病原体を保有して被害を与える種は、北海道や本州中部山岳などのシュルツェマダニ、全国的に分布するヤマトマダニ、西日本ではタカサゴキララマダニ、フタトゲチマダニなどだ。

ツツガムシ類は、ダニ目ツツガムシ科のダニの総称。北日本の一部に多いアカツツガムシ、全国的に生息するフトゲツツガムシ、東北南部から九州まで生息するタテツツガムシの3種が病原体を媒介するとしている。山間部や河川敷の土壌中に生息し、卵から孵化した幼虫が地上に現れて、生涯に1度だけ、脊椎動物などの皮膚に吸着して組織液を吸う。幼虫は体長0.3㎜前後と、肉眼で確認するのは難しい。吸着する際に唾液を分泌し、その唾液に含まれる物質で分解された組織液を吸い、2~3日かけて満腹状態になると体表から脱落。再び土壌中へ戻り、土壌中の昆虫の卵などを摂食して、若虫→成虫へと成長する。

感染症を招く細菌がツツガムシから宿主動物へと移行するには、吸着して6時間以上が必要と見られている。また、細菌はツツガムシからツツガムシへと経卵感染で受け継がれ、細菌を持たない無毒の個体が感染動物に吸着しても、細菌を獲得できないので、有毒の個体にはならない。

「ツツガムシ病と日本紅斑熱の病原体は、リケッチアという他の細胞内でしか増殖できない偏性細胞内寄生細菌です。ツツガムシ病の発生時期は、宮崎県をはじめとする九州地方では秋から冬にかけて多く、潜伏期間は5~14日間。日本紅斑熱は、初夏に多く発生し、潜伏期間が2~8日間です。両者の鑑別は、好発時期が異なることで判断できることもありますが、保健所への届け出が必要で、保健所で行われる血液検査、血清検査、遺伝子検査法(PCR法など)などの結果から確定診断します。

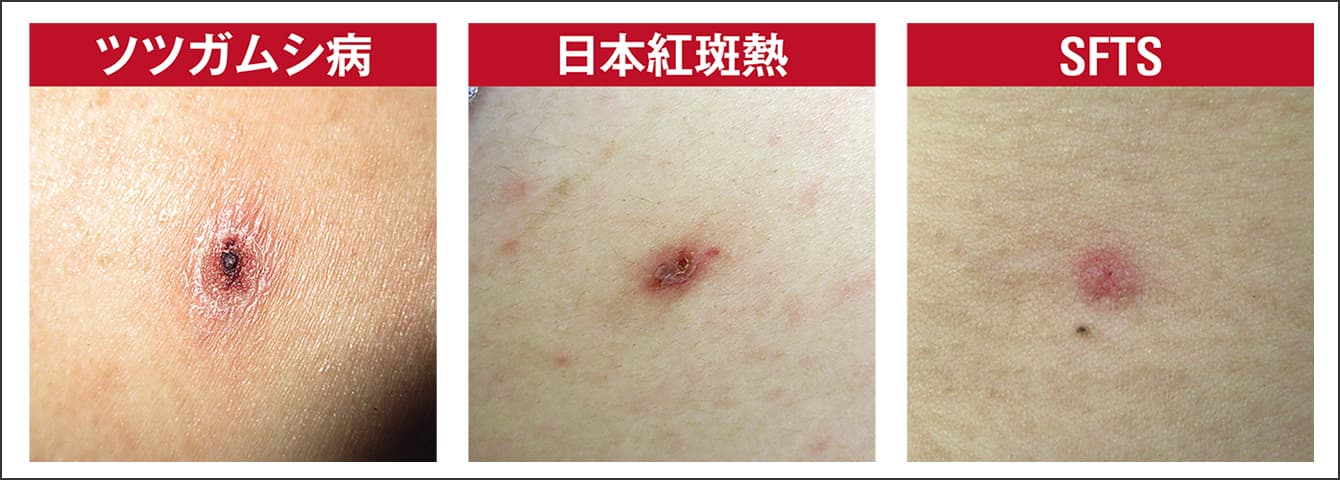

患者の多くはツツガムシに刺されたことに気づかず、『高熱』『皮疹』『刺された部分である刺し口(かさぶたを伴う紅色丘疹や紅斑も含む)』といった、主要3症状が現れて受診するケースが大半です。他に、全身倦怠感、頭痛、リンパ節腫脹、比較的徐脈、血小板減少症、肝機能障害、異型リンパ球陽性といった周辺症状が現れることがあります。皮疹は、かゆみを伴わないことも特徴です。ツツガムシ病と日本紅斑熱の症状の違いはわずかで、刺し口やかさぶたはツツガムシ病のほうが大きく(図3)、皮疹は日本紅斑熱では手のひらや足の裏にもできやすいようです。

図3 ダニ刺咬部の比較ダニに刺された箇所で炎症が起こってできた赤い皮疹やかさぶたを比較すると、ツツガムシ病(左)のほうが、日本紅斑熱(中)に比べて、大きいことが特徴の一つ。SFTSではマダニ刺咬痕による発赤(右)がポツッとできるだけの場合が多く、気づかないことが少なくない。

治療は、テトラサイクリン系抗菌薬を投与します。皮疹が強く、紫斑(皮膚の内出血)となっていても、改善していきます。日本紅斑熱では、診断や治療開始の遅れにより、血液凝固反応が異常に高まり、多くの血栓ができる播種性血管内凝固症候群や多臓器不全などにより重症化しやすく、死亡例もあることから、迅速な確定診断と早期治療が求められます」

SFTSは特徴的な症状がなく鑑別は困難

マダニ類が媒介するSFTSは、2009年に中国で発見され(報告は2011年)、日本では2013年に1例目が山口県で報告されてから、九州、中国地方、四国の西日本を中心に、現在まで1000例を超える症例が報告されている。

「国内報告症例のうち、最も多いのが宮崎県です。発生時期は、マダニ類の活動時期と密接に関係し、5月をピークに春先から秋に多い傾向です。農業や林業関係者や、庭仕事、散歩などの生活環境内での感染も多くあります。60代以上の高齢者に好発し、若年者での発症は少なく、死亡例は高齢者で確認されています。最近、ネコやイヌからの感染事例が相次いでいるので、問診の際に、野外活動歴とともにペットを含む動物との接触や、獣医療をはじめとする動物と接する職業について聴取する必要があります。

病原体はSFTSウイルスで、潜伏期間は6~14日間。38℃以上の発熱や倦怠感、下痢などの消化器症状が現れて、受診に至るケースが多いのですが、特徴的な症状がないため、他の疾患との鑑別は困難です。リケッチアによる日本紅斑熱と好発時期が重なるため、しっかりと鑑別することが重要です。また、ツツガムシ病や日本紅斑熱で特徴的な、かさぶたができる刺し口は、SFTSでは不明なことが多く、刺し口があったとしても赤くポツッとできるだけです(図3)。小さな赤い皮疹なら、SFTSでなくてもできるわけで、問診や症状だけでは、鑑別診断が非常に難しいと感じています。

しかし、一般的な検査が加わると診断に導きやすくなるのが、SFTSの特徴です。白血球数と血小板数が減少し、高熱があるのに炎症反応を示すCRPは陰性か微増程度です。さらに肝障害や筋障害を示すAST、ALT、LDH、CKでは、上昇が認められ、これら検査所見と問診の組み合わせが、SFTS鑑別の手がかりとなります。例えば、庭仕事など野外活動をする元気な高齢者が倦怠感を伴う高熱が持続したため受診。敗血症などの重篤な熱性疾患が疑われましたが、CRP上昇が認められず、SFTSを疑い、保健所での検査を行った結果、SFTSウイルスを確認できたケースがありました。

治療は、基本的には解熱鎮痛剤や補液などによる対症療法ですが、抗ウイルス薬のファビピラビルが2024年6月に承認され、治療に使えるようになりました。

注意しなければならないのが、発症から2週間程度で回復するか重症化するかが判断できることです。重症化のリスク因子は、高齢、血液中の高ウイルス量、肝障害や筋障害を示す検査値などです。高齢患者では、神経症状について、問いかけに対して理解できない、不明瞭な発語、痙攣などが認められると、その後に昏睡に至ることもあります。重症化により、血球貪食症候群や播種性血管内凝固症候群、多臓器不全などを引き起こし、死亡するケースもあり、死亡率は国内で約30%と高いことは非常に問題で、より効果的な予防法や治療法の確立が急務だと考えています。

後遺症については、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどのウイルス性疾患で確認される、一過性の脱毛や脱力、無気力などが確認されています」

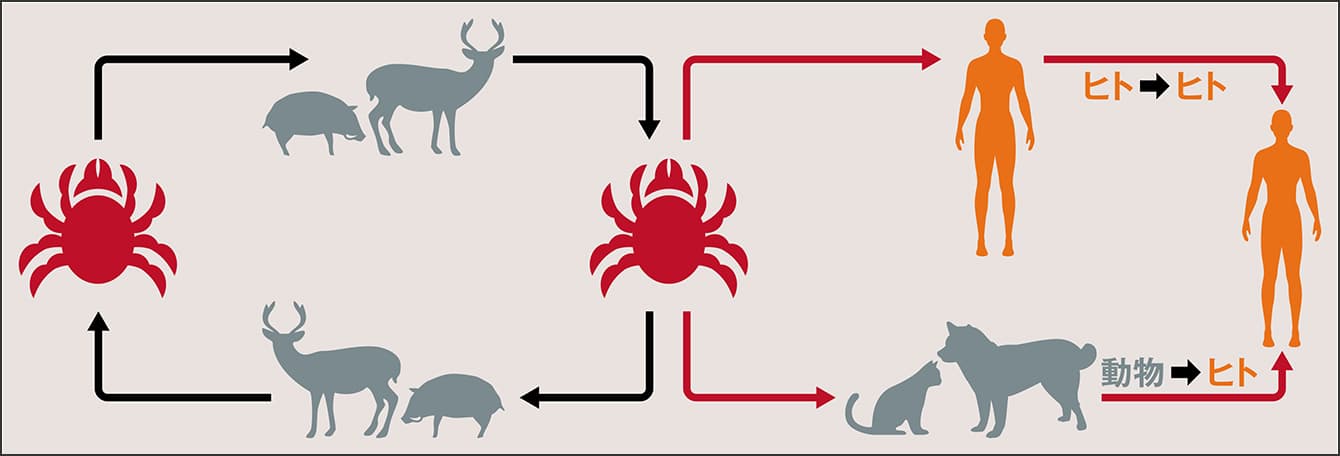

最近、SFTS-PCR陽性のペットからヒトへ、また中国や韓国ではヒトの体液を通じたSFTSのヒトからヒトへの接触感染例が報告されている。日本でも、SFTSのヒトからヒトへの感染例がニュースでも報道されて、ダニ媒介感染症に注目が集まっている(図4)。

図4 ダニの感染経路SFTSウイルスはマダニ類のライフサイクルの中で維持され、吸血により脊椎動物に感染(多くは不顕性感染)し、新たなマダニ類の吸血でウイルス伝搬のサイクルとなる。さらにヒトからヒトへ、ペットからヒトへの感染も確認されるようになった。

「ペットからの感染で、多いのはネコです。東京都では完全な室内飼いがほとんどですが、宮崎県では住居の内外を自由に行き来させている飼い方が多いので、屋外でダニを付着させる機会が多いからでしょう。またネコに限らず、ペットからの感染といっても、咬まれたり、引っかかれたりしたわけではないのです。舐められたかもしれないし、くしゃみや吐いたり、全身をブルブルさせるなどして、飛沫で感染したかもしれません。以前、獣医師と動物看護師がネコのSFTSを診断した10日後に高熱が出て当院に入院し、SFTSと診断されたことがあります。2人とも、ダニに咬まれた覚えはないし、ネコに咬まれたり引っかかれたりしていません。ネコのSFTSの検査の際に、マスクやグローブは着用していましたが、ゴーグルで目を保護していなかったのです。ネコの血液や口腔内、肛門を調べると、SFTSウイルスが高値で検出されたので、飛沫感染や体液の直接接触などによる感染が考えられました。獣医師の方々にも、ダニ媒介感染症の感染リスクが高いことの注意喚起をしようと、私たち医師と獣医師でタッグを組んで発信を続けています」

ダニを付着させないことが重要

「また、SFTSの発生地域が、これまでは西日本中心だったのが、東の地域で見つかっていることも問題です。日本紅斑熱の発生地域も含めて、獣医師の間で、『東進している』と言われているようです。SFTSに限らないことですが、マダニ類の生息場所はこれまでは野生動物が生息する森林だったのが、近年は公園、河川敷、庭など、私たちの生活圏内の身近な場所で見られるようになっています。『ワンヘルス(One Health)』という考え方があり、『ヒトの健康は動物の健康や環境の健全性と相互に関係していることを認識し、多部門がそれらの健全性を達成するために地域からグローバルなレベルで協力、連携して学際的にアプローチすること』という意味です。つまりは、環境と病気は非常に密接に関わっており、環境の変化に伴い、野生動物やダニの生息域が広がるなどすると、結果的にヒトと野生動物の住む環境が近くなり、ダニ媒介感染症に感染するリスクが高まると考えられます。その理由は、地球温暖化なのか、開発なのかは分かりません」

ダニ媒介感染症への感染リスクが高まる中、私たちはダニを付着させないように防ぐことが重要だ。自然環境に生息するマダニ類やツツガムシ類は、すべてで病原体を保有しているわけではないが、それらの予防法について聞いた。

「野山でのキャンプ、畑仕事、庭掃除、ペットとの散歩など、野外活動の際は肌を露出しないように、長袖・長ズボンを着用し、ズボンの裾を靴下の中に入れておくと侵入防止に効果的だとしています。ダニよけスプレーを使用するのも推奨されています。しかし、ダニ媒介感染症で受診した当院の患者さんたちは、『それでも、服の中に入り込んでくるのよね』と話すくらいで、実際、ダニは巧みに侵入して皮膚に吸着するので、それだけで防ぐのは難しいです。それならば、野外活動を終えたら、必ず更衣し、入浴して体をしっかり洗うことで、ダニを物理的に落とす方法がより効果的だと見ています。外で飼われているペットのイヌやネコが室内に持ち込んでしまうことがあるので、ペットの皮膚もチェックしてください。ペットに付着して室内に持ち込まれたとしても、トコジラミのように室内にすみ付いて繁殖することはありません。ダニの生息には、野生動物と関わるサイクルが不可欠だからです。ワンヘルスの考え方を気に留めて、野外活動ではダニに十分注意して、楽しんでください」