食品として摂取するペプチドはさまざま化合物から構成されており、食品の機能である「栄養・味覚・生体調節」に関わる多彩な機能を持つ。また、タンパク質やアミノ酸と比較して吸収率が高く、例えば、筋肉をつくる最も効率的な栄養源としても知られる。おいしさという食べ物の重要な要素にも関与、さらに、血圧や糖代謝などの生体調節機能を備えるペプチドなども研究されている。

特集 ペプチドの世界 栄養・味覚・生体調節——注目される多彩な機能

構成/茂木登志子

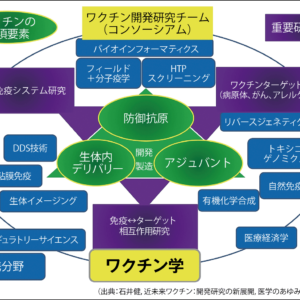

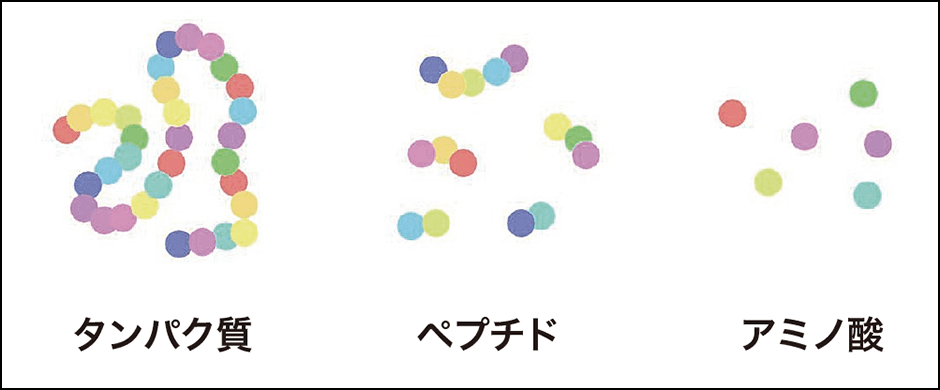

アミノ酸が2~99個まで一本の鎖状につながったものをペプチドと呼びます。そして、100個以上つながったものをタンパク質と呼ぶことが多いです(図1)。

図1 ペプチドの構造20種類のアミノ酸が、どのような組み合わせか、どんな順番でつながっているのかによって、多彩なペプチドの機能が構築される。

食べたタンパク質が分解されると、ペプチドになり、最終的にアミノ酸になります。しかし、食べて分解される以前に、食品の中にはいろいろなペプチドが含まれています。例えば、チーズやヨーグルト、納豆、味噌などの発酵食品を摂るというのは、「微生物の力によってタンパク質が分解されてペプチドになったものを食べている」ということになります。

また、肉はタンパク質を多く含んでいますが、ペプチドも含まれています。ですから、肉を食べた時点で口の中にペプチドが入ってきますし、食べて消化されれば、肉のタンパク質からペプチドができます。

このように、特別な形ではなく身近な食品として、日常生活の中で私たちはペプチドを摂取しています。

ペプチドの吸収効率がいちばん良い

食品には「栄養機能」「感覚機能」「生体調節機能」という3つの機能があります。例えば、栄養機能を重視した食品というのは、 スポーツドリンクや栄養ドリンク、経腸栄養剤などです。感覚機能を重視した食品は、お菓子やお酒などの嗜好食品。そして、生体調節機能の食品というのが、特定保健用食品(特保)や機能性表示食品などいわゆる健康食品です。

ペプチドは20種類のアミノ酸がさまざまな順番でつながったものなので、一つの分子(化合物)だけではありません。いろいろな化合物が混ざっているので、機能も多彩です。したがって、食品の3つの機能にも大きく関わっています。

私たちがタンパク質を食べると、胃の中で分解され、小腸でも分解されて吸収されます。その際に、アミノ酸まで分解されて吸収されるパターンと、アミノ酸になる途中のペプチドになった時点で吸収されるというパターンがあります。そして、アミノ酸よりも、ペプチドのほうが、吸収速度が速いといわれています。

例えば大豆タンパク質を「タンパク質で食べた場合」と「ペプチドで食べた場合」、そして完全に分解して「アミノ酸で食べた場合」、つまり組成はすべて同じで、分子の大きさだけが違う3つの場合に分けて食べ比べてみると、ペプチドの吸収効率がいちばん良いということがわかっています。

このような栄養機能的特徴から、ペプチド性食品素材はアミノ酸源の優れた吸収性が要求される経腸栄養剤やスポーツ用途食品等として広く活用されています。

栄養源としてのペプチドが身体に吸収される仕組みでは、ペプチド輸送体という分子が、ペプチドをキャッチして身体の中に送り込む働きを担っています。ヒトの場合、小腸のPEPT1(peptide transporter 1)が主に働いています。

しかし、一口にペプチドといってもそのバリエーションは膨大です。例えば、20種類のアミノ酸のうち、2個(ジペプチド)または3個(トリペプチド)つながったジ・トリペプチドに限っても、8400種もの数になります。その中からどのように取捨選択して、身体に取り入れているのでしょうか?

一つの輸送体がバリエーションに富んだ物質群を認識・輸送する性質を「基質多選択性」といいますが、これまでペプチドの輸送体に関する基質多選択性は、詳細が明らかになっていませんでした。2013年、私たちの研究グループが、世界で初めてその一端を明らかにしました。

従来よりも簡便な手法を独自開発し、どのペプチドが吸収されやすいのかを調べる実験を行いました。その結果、輸送体が吸収するのはアミノ酸が2個または3個結合したペプチドだけであることが明らかになりました。この輸送体をプロトン共役型オリゴペプチド輸送体(POT:proton-dependent oligopeptide transporter)といいます。この輸送体がペプチドの種類を認識し、身体にとって必要な必須アミノ酸を含むペプチドを迅速かつ効率良く取り込むことや、ヒトだけでなく微生物から高等動・植物まですべての生物がこのシステムを有していることも判明しました。

主に「味」に関係している

栄養源としての吸収効率が良いのは、必須アミノ酸を含む、より小さなペプチドであることがわかり、この研究成果は経腸栄養剤やスポーツ用途食品のバージョンアップに役立てられています。特にスポーツ関係の食品開発が進みました。筋肉をつくる栄養源としてタンパク質の摂取は重要ですが、最も効率的なのはペプチドとして摂る方法です。近年は牛乳を原料にしたホエイ(乳清)・ペプチドを用いたタンパク質補給食品が多く市場に出回るようになりました。その一方で、ペプチド輸送体の基質多選択性の解明については、私も含めて今なお多くの研究者が取り組んでいるところです。

感覚機能というのは、おいしさに関する機能です。例えば、私たちは肉を焼いておいしくいただきます。しかし、タンパク質は、基本的に味がありません。牛や豚を屠殺すると、死後硬直で肉が硬くなりますが、しばらくすると柔らかくなってうま味が増していきます。タンパク質が分解され、アミノ酸やペプチドが増してくるからです。つまり、タンパク質そのものがおいしいわけではなく、分解する過程でアミノ酸やペプチドが増すことでおいしくなっているわけです。また、焼くとアミノ酸と糖が反応してメイラード反応やストレッカー分解が起こるので、食欲をそそる香気成分を生じます。味と匂いや香りが複雑に絡まり、肉のおいしさとして私たちは感じているのです。

このように、おいしさは味や香りなどから得られる感覚ですが、ペプチドが関係するのは主に味です。アミノ酸の組成と配列によってペプチドにはいろいろな種類があるので、どのペプチドがどんな味を持っているのかは完全にはわかっていません。ただし、基本的には食品中では「深みのある味わい」、つまりコクとか厚みとか濃厚感があるといわれています。ところが、食品メーカーがペプチド素材を開発する際には、だいたいまずい。苦いのです。なぜでしょうか?

課題はペプチド素材の苦味

ヒトの場合、5基本味といって、表のように5つの味覚とそれぞれの役割があります。5基本味のうち、いちばん感度が高いのは苦味です。苦味のある物質が身体の中に入ると、毒になる可能性があるからです。そのため、例えば、タンパク質が分解されて、甘味ペプチドが1個、うま味ペプチドが1個、苦味ペプチドが1個と、それぞれ均等に出てきたとしても、苦味に関する感度が高いので、甘味やうま味よりも苦味を強く感じるようになってしまうのです。

| 甘味 | エネルギー源が身体に入るサインでもある好ましい味 |

| うま味 | 身体を構成する材料の味 |

| 酸味 | 腐敗したものを見分ける味 |

| 塩味 | ミネラルを感知するためのシグナル |

| 苦味 | 毒物を感知するためのシグナル |

表 味覚を構成する5基本味ヒトの味覚は生理学的に甘味・うま味・酸味・塩味・苦味の5種類に分けられる。それぞれ身体にとって重要な役割がある。

苦いとヒトは食べません。ペプチド素材の苦味を解決することが重要な課題となっていました。経腸栄養剤に強い甘味がついているのもその一例です。経腸栄養剤とは、体に必要な栄養素を腸で吸収できるようにしたもので、⼝から補給する「経⼝法」と、チューブを⽤いて投与する「経管栄養法」があります。吸収効率を上げることを主眼としているため、アミノ酸が2~3個つながった程度にペプチドの分子を小さくしているのですが、小さくすればするほど味は濃く出てくるので苦味も強くなります。苦味を打ち消すために濃い甘味を加えているわけです。

ペプチド素材を用いた食品を開発する際に、各メーカーでは元となるタンパク質の種類を変えたり、分解の仕方を変えたりして、よりマイルドな味わいにするなどの工夫をしていますが、それでも根本的な解決には程遠い。そういう背景のもと、私たちの研究では、苦味を抑えるペプチドを発見しました。

苦味を生じるのは、口の中にある味覚の受容体(舌の味蕾)にある分子に、苦味のペプチドが結合するからです。私たちは味や匂いをどのようにして感じるのかという研究にも取り組んでいるのですが、その中で、苦味を感じるのに必要な苦味受容体に対して働きを抑える作用をするペプチドを見つけたのです。また逆に、苦い成分をペプチドで取り除く研究も行いました。緑茶の健康成分として知られるカテキンは苦味成分でもあります。カテキンが苦味受容体に結合して、苦味を生じさせるのです。しかし、カテキンにペプチドを結合させると、苦味受容体に作用できなくなります。受容体より先にペプチドをカテキンに結合させて、苦味を生じさせないという仕組みです。

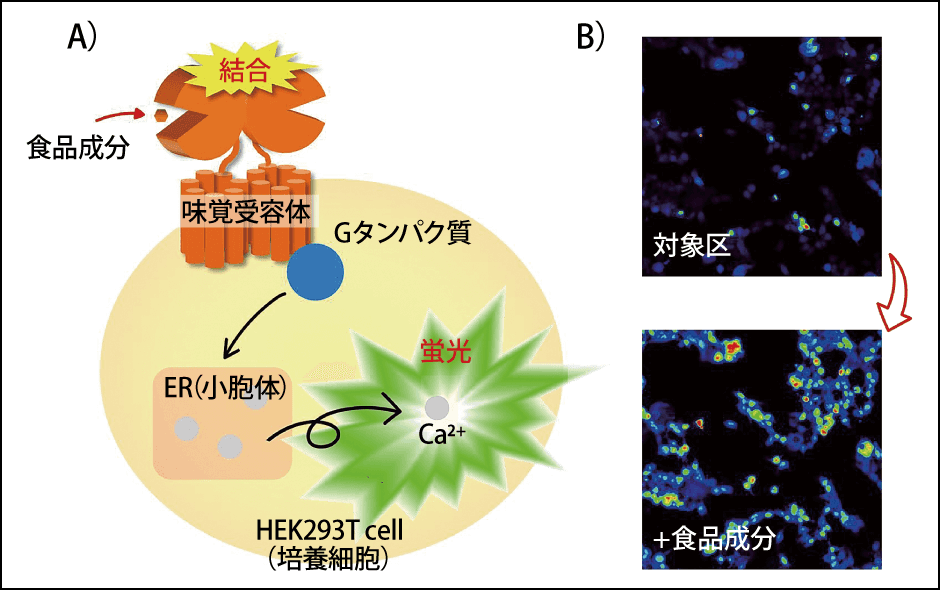

平成26年版「国民健康・栄養調査」によると、何を重視して食品を選ぶのかという質問に対して、約73%が「おいしさ(味)」と回答しています。食べて健康を維持するには、おいしい食品を作るだけではなく、まずい食品をまずくないように作るということも含めて、味が大事です。ペプチドと味の関係では、どのペプチドがどの味覚受容体を活性化させるのか、あるいはどの味覚受容体を抑えるのか。こうした観点で、今なお研究が進められています(図2)。

図2 味覚受容体への食品成分の結合を調べる実験の概要A)培養細胞に味覚受容体を発現させ、食品成分の作用による細胞内Ca2+濃度変化を定量解析する実験の模式図。B)食品成分の作用で受容体が活性化し、細胞の中でいろいろなシグナルが伝達されると光る。

ペプチドの生体調節機能として代表的な例が、アンジオテンシン変換酵素の阻害機能です。肝臓からアンジオテンシノーゲンというペプチドが出てきて、レニンによって分解されるとアンジオテンシンIになります。アンジオテンシンIがアンジオテンシン変換酵素によって分解されてアンジオテンシンⅡになり、身体に作用して血圧を上げます。したがってアンジオテンシン変換酵素の働きを阻害すると血圧が上がらなくなります。高血圧の治療に用いられているアンジオテンシン変換酵素の阻害剤というのは、化学構造を見るとペプチドとかなりよく似ています。食品に含まれるアンジオテンシン変換酵素阻害剤と似た化学構造のペプチドを活用して、血圧が気になる人向けの特保や機能性表示食品が開発されました。

特保レベルの効果をめざして

ペプチドは種類が多いので「このペプチドにはこの機能があります」ということはなかなか断言できません。しかし「この機能を持つペプチドはありますか?」と聞かれれば、答えはたいがい「ある」の一言です。すでに、髪の毛を増やす、認知機能を改善する、脂肪の吸収を抑制する、糖質の吸収を阻害する、といった機能を持つペプチドがあると報告がされています。では、実際に効くのでしょうか?

ペプチドを物質として見たときにはそういう機能を持っていても、実際に食べると体内で分解されてオリゴペプチドやアミノ酸になって吸収されるので、身体の中の作用標的まで到達できないことが多い。ですから試験管の中で作用する機能があったとしても、「実際に食べたときに効きますか?」と問われると、なかなかハードルが高いと言わざるを得ません。

アンジオテンシン変換酵素阻害ペプチドを用いた特保や機能性表示食品は、その辺りを臨床試験などでしっかり精査して、ターゲットに作用することが確認されています。それ以外には、研究としてはいろいろな取り組みが行われていますが、まだ特保レベルには至っていません。

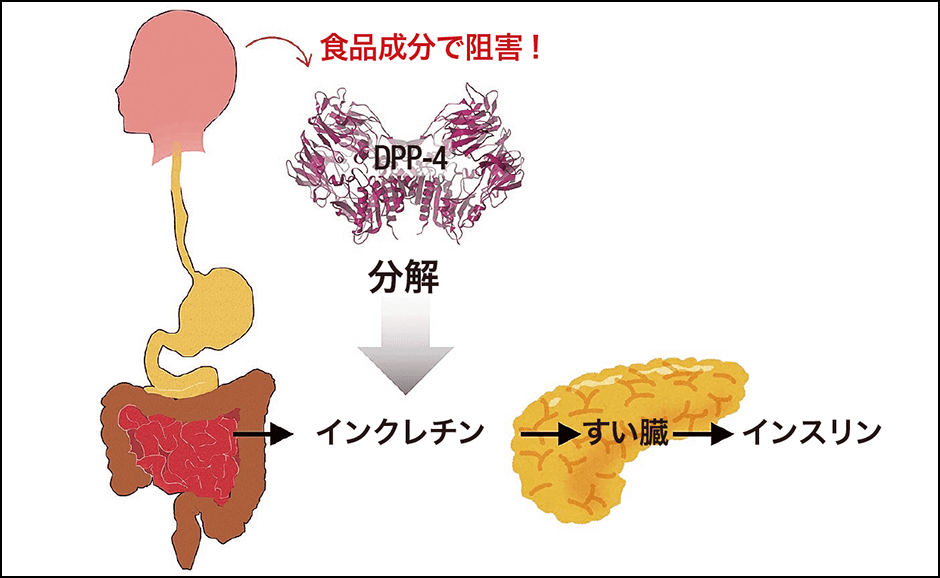

そういう中で私たちが取り組んでいるのが、DPP-4阻害機能ペプチドの開発です。食事をすると消化管からインクレチンという分子が出ます。これはペプチドホルモンの一種です。インクレチンが出ると、すい臓に作用してインスリンを分泌し、糖を血管から身体の中に吸収する仕組みになっています(図3)。

図3 DPP-4とその阻害インスリンを分泌させて血糖値を下げる仕組みの要がインクレチンだ。DPP-4のインクレチン分解作用を阻害する、2型糖尿病予防の機能性ペプチドが期待されている。

ところがインクレチンは、ジペプチジルペプチダーゼ4(DPP-4)という酵素によって、5分くらいですぐに分解されてしまうのです。するとインスリン分泌の時間が短くなり、結果的に量も減るので、血糖のコントロールがあまり効きません。こうしたメカニズムから、2型糖尿病の治療薬としてDPP-4阻害薬が作られました。糖尿病の人はインスリンの分泌量が足りないので、DPP-4を阻害してインスリンを分泌させ、糖尿病を改善しようというものです。DPP-4を阻害すれば糖尿病対策になります。そこでDPP-4を阻害する作用のある食品成分が探索されました。私たちも探しました。DPP-4を微生物に作らせて、その酵素の働きを抑える成分をさまざまな食品の成分から探したのです。その結果、ある種のペプチドは、DPP-4の働きを抑制する強い効果を持つことがわかりました。

アンジオテンシン変換酵素阻害ペプチドが特保になったので、口から食べたペプチドが血管に入って血管の酵素を阻害する機能を発揮することはわかっています。DPP-4は血管に存在する酵素なので、同じ理屈で効果が発揮されると考えられています。すでに動物実験ではそれが可能だと証明されました。しかし、特保の基準を満たすためには臨床試験が不可欠なので、世に出るにはもう少し時間がかかるかもしれません。

吸収効率の良い栄養源としてのペプチドには、このように多様な機能があり、健康に役立つ「おいしい」ペプチド素材として活用されることが期待されています。