得体の知れないリスクに対し直感的に不安や恐怖を感じるのは当然で、理論的な説明がなかなか伝わらないのは仕方のないことかもしれない。科学的に正しい知識や情報を提供すれば十分に認識してくれるはず、と考えてきた専門家のリスク評価と、一般的なリスク認知に乖離があることが一因だ。こうした現状を踏まえたうえで、送り手と受け手の相互信頼に基づいた、リスクコミュニケーションが必要になってくる。

特集 科学は伝わるか なぜ理論的なリスク評価は心に響かないのか

構成/大内ゆみ

人はリスクについて伝えられると、不安などの強い反応を示し、時には社会的混乱をもたらします。過去には、ダイオキシン問題、牛海綿状脳症(BSE:Bovine Spongiform Encephalopathy)、鳥インフルエンザ、福島第一原子力発電所(原発)事故による放射性物質の拡散等々がありました。

そもそもリスクとは、望ましくないことの程度と望ましくないことが起こる確率から構成されるというのが一般的な定義です。例えば、交通事故による死亡リスクは、望ましくないことの程度が死亡で、死亡事故が起こる確率で構成されています。専門家は、望ましくないことの程度が深刻なほど、あるいは望ましくないことが起こる確率が高いほど、リスクが高いと評価し、一般の人々がそのリスクを避けようとするだろうと考えます。しかし、実際に人々はリスクを専門家と同じように捉え回避行動を判断しているのでしょうか。

例えば、BSEは病原体が人に感染すると、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を発症し死に至るため、2001年に日本で初めて感染牛が発見されたとき、社会がパニックに陥り、畜産業界、焼き肉店、牛丼チェーンなどの飲食店は大きな打撃をこうむりました。そのさなか、食品安全委員会がリスク評価を行い、日本の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生リスクは悪いシナリオを重ねて考えても全人口に対し0.9人という試算を示したものの、消費者の牛肉離れは止まりませんでした。このように、人は低いリスクに過剰に反応し、逆に高いリスクを低く見積もり反応しないことがあります。それはなぜかというと、人にはリスクを直感的に認知し、反応するという特性があるからです。

人はリスクにどう反応するか

リスク認知研究において、この直感的な反応のベースとして考えられているのが、恐ろしさ因子と未知性因子という2つの因子モデルです。各因子は以下の要素で構成されていて、そのリスクに当てはまる要素が多ければ多いほど、人は直感的に強い反応を示します。

| ●恐ろしさ因子……致死的、世界規模の惨事をもたらす潜在力、制御困難、将来世代への悪影響の懸念、さらされ方が不平等、非自発的にさらされる。 |

| ●未知性因子……晩発的影響、外部から観察困難、本人にも感知不可、なじみが薄い、科学的によく分かっていない、新しい。 |

前述のBSEは、致死的で世界規模の惨事をもたらし、制御困難、BSEのことを知ってあえて食べてきたということではないため、さらされ方は非自発的です。加えて、感染して何年か経って発症し、見ただけでは感染牛の肉かどうか分からない、ヒトの感染・発症のプロセスが科学的によく分かっていない、と2つの因子で多くの要素に当てはまります。新型コロナウイルス感染症も、死に至ることがあり、世界規模で拡大し日常生活を送るだけで感染の可能性がある、新しいウイルスのためワクチンの普及や治療薬の開発がまだで制御困難、2週間程度の潜伏期を経てから発症し、見た目では感染者は分からない、などBSEに近いといえるでしょう。さまざまなハザードを2つの因子の軸に当てはめて布置した例を示します(図)。新型コロナウイルス感染症は原子炉事故の辺りに相当するのではないかと思います。

図 さまざまなハザードの布置恐ろしさ因子、未知性因子に当てはまる要素が多いほど、人は強い反応を示すとされている。なお、恐ろしさ因子、未知性因子の感じ方は個人や時代などによっても異なる。

特に未知性因子の特徴が強いと、現時点では被害者がまだ少数でも、将来の大惨事を感じさせ、人々の拒否反応を高めるといわれます。福島第一原発事故直後、当時の枝野幸男官房長官が「直ちに影響があるとはいえない」とコメントし、市民への高線量被ばくはなく、落ち着いて対処してほしいという意図とは裏腹に、火に油を注ぐ結果となったのも、未知性因子に当てはまったからだと考えられます。

これらの正反対に位置するリスクとして、自転車があります。実は自転車関連事故は8万473件、自転車乗車中の死亡者数は年間で433人(2019年、警察庁:道路の交通に関する統計)、と決して低いリスクではありません。それでも人々が自転車排斥運動などを起こさないのは、自転車は自分が乗りたくて乗り、死に至る印象がなく、ブレーキなどの操作で制御が可能で、なじみがあって科学的に難しい乗り物ではないなど、2つの因子にあまり当てはまらないからでしょう。

もう一つ、人がどうリスクを認知しているのかを知るうえで、重要なのが2つの思考システムです。簡単にいうと、私たちの頭の中にはシステム1とシステム2という2人の意思決定者が住んでいて、リスク情報も両者で受け止めています。システム1は感覚的で感情を基盤とし、素早く・ラクに・直感で判断し、システム2は分析的で論理を基盤とし、時間をかけ・頭を使って・理屈で判断します(表1)。前述の2つの因子はシステム1、専門家によるリスク評価はシステム2の産物だといえるでしょう。

| システム1(経験的システム) | システム2(分析的システム) |

| 感覚的 | 分析的 |

| 感情を基盤 | 論理を基盤 |

| 素早く・ラクに・直感で判断 | 時間をかけ・頭を使って・理屈で判断 |

| 直截的な反応 | 慎重な反応 |

| 具体的な映像・画像、個別事例で現実を理解 | 抽象的な数値や統計量、一般性により現実を理解 |

表1 システム1とシステム2システム1とシステム2の考え方は心理学において「二重過程理論」と呼ばれる。リスクに対してだけでなく、ほとんどの状況においてこの2つの認知システムが協調して働いている。

では、どちらの思考システムが強いのかというと、日常生活ですぐに行動に結びつくのはシステム1です。人間は長い進化の歴史において、主に狩猟採集生活を営んできました。その中で、動物が襲ってきたなど次々に直面する危機に対し、粗くても素早い判断が必要で、日常生活がシステム1主導であるのは、これに依存して生き抜いてきた結果だと考えられます。もちろん現代においても危機を回避するためには不可欠な思考システムです。そのため、システム2で論理的に理解できてもなかなか行動にはつながりません。まさに「分かっちゃいるけどやめられない」で、禁煙やダイエットなどで経験していることです。

また、ここで重要なのはシステム1には具体的な視覚情報や個別事例で現実を理解するという特徴があるということです。例えばシリア内戦では、大量の戦死者や難民化による犠牲者が出ていることは世界中に報道されていました。しかし、世界中の人々は援助に消極的でした。ところが、3歳の難民男児の遺体がトルコの海岸に打ち上げられている写真が世界中に配信されるや否や、多くの支援が寄せられました。日本では、池袋で高齢者の運転する乗用車が暴走して母子2人が死亡した事故で、被害者の写真や背景などが詳細に報道されて注目を集め、運転免許証を自主返納する高齢者が増加したのは記憶に新しいところです。新型コロナウイルス感染症では、志村けんさんの死が人々に大きな衝撃を与えました。このように、論理的なデータよりも、目に見える特定の人物の事例のほうが人々に強烈なインパクトを与えるのです。そのため、マスコミの影響も大きいといえるでしょう。

リスクコミュニケーションの成功は?

以上のように、専門家のリスク評価と一般の人のリスク認知には乖離があります。それを踏まえたうえで、リスク情報について、関係者間のコミュニケーション、いわゆるリスクコミュニケーションを図ることが必要です。しかし、日本ではリスクコミュニケーションを担っているのは主にリスク評価の専門家で、リスク認知について熟知しているわけではありません。本来ならば、リスクコミュニケーションは、リスク評価をする人と受け止める人の間に立つ仲介者が行うべきです。

また、専門家は一般の人々に自分たちのリスク評価を正確に分かってもらえれば、リスクコミュニケーションは成功だと考えます。しかし、それは単なるリスクコミュニケーションの一部にしかすぎません。現在広く用いられているリスクコミュニケーションの定義は、「個人や機関、集団間でのリスク情報や意見のやり取りの相互作用的な過程」とされ、全米研究評議会(NRC:National Research Council)によるものです。つまり、専門家や政府などリスク情報の送り手が一方的に市民などの受け手に知識を与えるのではなく、受け手側も自分の考えや感情、知りたいことを伝えて、送り手側もそれに応えるという双方向のやり取りです。そして、リスクコミュニケーションの目的は、送り手側の意図に誘導することでも、関係者同士が合意形成をなすことでもありません。もちろん合意形成がなされればベストですが、立場も価値観も違う人々が同じ答えになることはほとんどあり得ないでしょう。それは、現在の新型コロナウイルス感染症による問題で、収入が激減している人は経済を回せと言い、そうではない人はロックダウンをしろと言うように、皆さんも実感できることではないでしょうか。

では何を求めるのかというと、個人が意思決定するときに、知りたいことがちゃんと伝えられたうえで、「私はこうしたい」、あるいは「こうしたほうが世の中にとって良い」と思える状態になれば、リスクコミュニケーションとして成功だとされています。それには、送り手と受け手の相互信頼が必要で、得られた情報に嘘がなく、重要な情報が隠蔽されていないことが前提となります。さらに、信頼関係によって、相手の方針が自分の考えとは異なっていたとしても「あの人(機関)が言うことは認めることができる」というところまで至れば、大成功だといえるでしょう。

リスクのモノサシをつくる

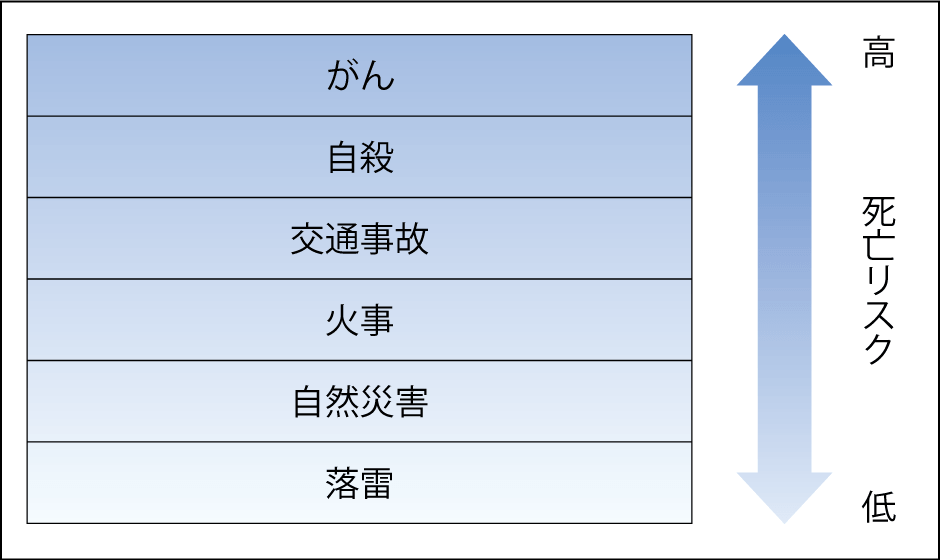

私たち個人が十分な情報を得て、自分にとって良いと思える意思決定を行うことは、リスクの向き合い方として大切なことです。それには、リスクの大きさを定量的な視点で把握する必要があります。そのための一助として、私が提案しているのが「リスクのモノサシ」をつくることです。これは、あるリスクに直面したときに、私たちの身近な他のリスク評価と比較して、リスクの大きさを把握しようというものです。例えば、がん、自殺、交通事故、火事、自然災害など6個程度のデータを比較対象とします(表2)。またモノサシとして機能するためには、人にとって一番深刻で分かりやすい死亡(年間死亡者数)を基準とし、目盛りとしてかなり高いリスクからごくわずかなリスクまで網羅できるように比較対象を設定するとよいでしょう。

表2 リスクのモノサシ(比較対象)の例リスクのモノサシは、高いリスクから低いリスクまでを対象とする。ただし、リスクの程度は、統計データの年度によって変動する。

リスクに対し直感的に不安や恐怖を感じるのは人として当然のことですが、リスクのモノサシに当てはめて考えてみると、自分が損害を受ける可能性がどのくらいあるのか冷静になって考えることができると思います。理想的なのは、リスクのモノサシは政府などの公的機関が提供して、ウェブサイトなどで人々が必要なときに閲覧できるようにしておくことです。しかし、残念ながらそうしたシステムは現在のところ実現されていません。

加えて、システム1が強力であることを自覚し、あえてシステム2も使って、意思決定を行うことも重要です。新型コロナウイルス感染症を例にすると、システム1では自由に遊びに行きたいと思っても、システム2で考えれば、流行初期にアメリカなどで自由に行動した人が多かった結果、感染拡大したことが分かります。とはいえ、完全に孤立してしまっては、精神的にも経済的にも問題が生じてきます。システム1がとらわれがちな自分の楽しみや欲求もある程度満たし、感染リスクを減らすにはどうしたらいいか、中途半端にみえてもバランスをとりながら判断していくというのは、人が健全な生活を送るために重要です。

また、一つのリスク対策を行えば、別のリスクも生まれてきます。例えば、感染対策でステイホームをすれば、家庭内での事故のリスクも高まります。実は家庭内事故(溺死、窒息、転倒・転落など)による死亡者数は1万3800人(厚生労働省:令和元年〈2019〉人口動態統計)で、交通事故死よりも多いのです。さらに、いつ起きるか分からない地震のリスクもあり、一つのリスクに固執せず、他のリスクにも目を向けましょう。

そもそもリスクはゼロにはならず、またリスク対策に正解はありません。しかも、私たちはリスクを回避するために生きているわけではないのです。特に新型コロナウイルス感染症のように先がみえないリスクに対しては、そうしたリスクの特性を受け入れたうえで、自分なりのリスクとの向き合い方を考えていくことが必要でしょう。