夏の風物詩にはいろいろある。だが、ひときわ豪快で美しいのは、なんといっても打ち上げ花火だろう。ドーンという豪快な音に続いて夜空に大輪の花が咲く。なぜ、大きな音がするのだろうか? どのような仕組みで、あの多彩な色や形が描かれるのだろうか?

文/茂木登志子 イラストレーション/山崎瑶実

夏の風物詩にはいろいろある。だが、ひときわ豪快で美しいのは、なんといっても打ち上げ花火だろう。ドーンという豪快な音に続いて夜空に大輪の花が咲く。なぜ、大きな音がするのだろうか? どのような仕組みで、あの多彩な色や形が描かれるのだろうか?

耳学問で「花火玉を打ち上げる」というのは知っているのだが、言葉を聞きかじっただけだ。

花火玉とは? 打ち上げるとはどんな方法で? という具合に、花火については「?」続出である。そこで花火に関する研究で知られている足利大学大学院の丁大玉教授に、わかりやすい解説を仰いだ。花火に特化して研究に取り組む丁さんの研究室は“花火大学院”という別名でも広く知られている。

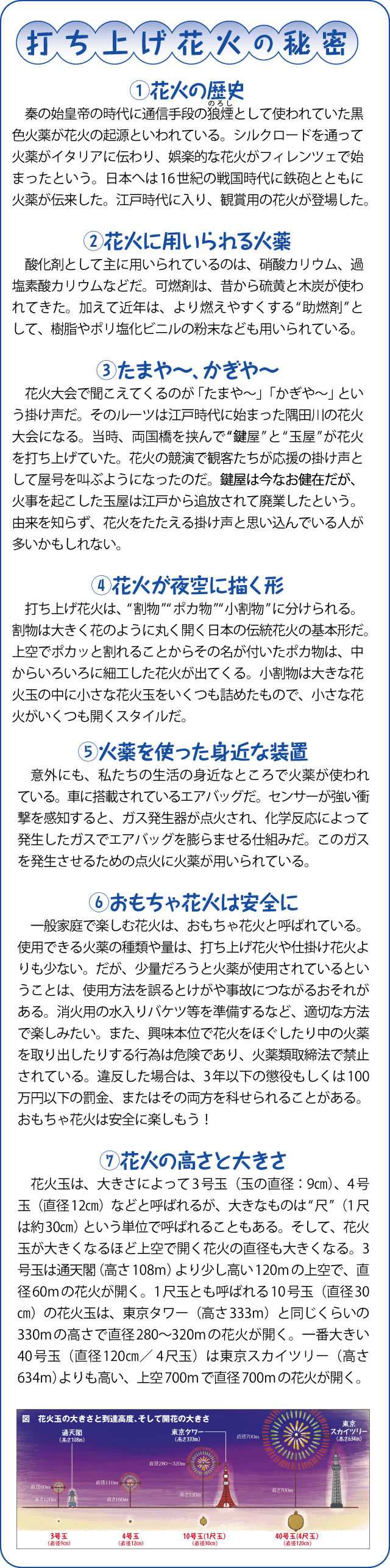

「花火の色や光を出すための“星”と、花火玉を割るための“割薬”という、2種類の火薬を詰め込んだものを“花火玉”といいます」

中が空洞の半球に、星と割薬を配置する。これらの火薬を詰めた半球を2つぴったりと合わせ、紙を何枚も重ねて貼ると、丸い花火玉ができあがる。簡単そうだが、実は星と割薬の火薬類の調合から最後の仕上げまで、花火師という専門技術を持つ職人が、長い時間をかけて一つひとつ手作りするのだという。そして完成した花火玉を打ち上げるのも花火師の仕事である。

図1 花火玉(割物)の構造1円玉よりも小さな直径10㎜程度の大きさの星は球状で、花火の光や、色、形を描く。粒状の割薬は上空で花火玉を割り、星を飛散させる。

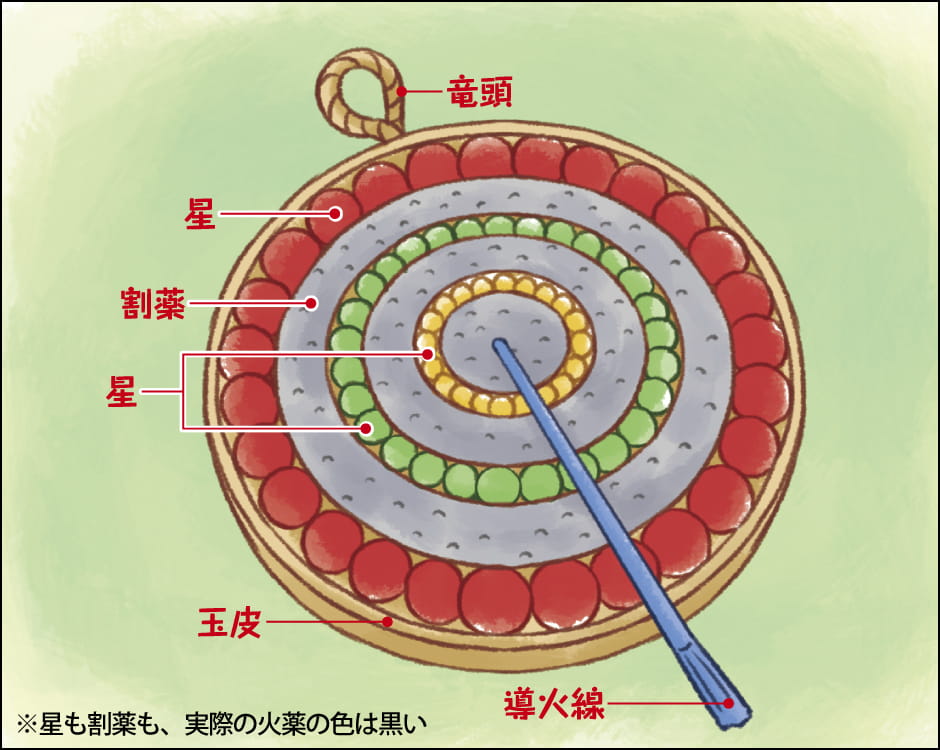

「日本の花火は、地面に固定した“打ち上げ筒”から、大砲のように花火玉を打ち上げます」

打ち上げ筒の底には“打ち上げ火薬(発射火薬)”が敷き詰められていて、これに点火すると、その燃焼力で花火が打ち上げられる。また、打ち上げ火薬に点火すると、同時に花火玉の導火線にも火がつく。導火線の火が花火玉の中心に達すると、今度は割薬に火がつき、花火玉が破裂して割れる。すると瞬時に星に火がつき、花火が大きく開く。これが打ち上げ花火の仕組みだ。言い換えると、ちょうどいい高さで割れるように花火玉を作るのも、花火師の腕の見せどころである。

図2 打ち上げと開花の仕組み筒底の打ち上げ火薬に点火すると、火薬燃焼の推進力で空高く打ち上げられる。導火線から割薬に火がつくと花火玉が割れて開花する。

花火玉の構造やその打ち上げの仕組みを見ると、どうやら火薬が大きな役割を果たしているようだ。

「火薬というのは、燃えるもの(可燃物)と燃やす材料(酸化物)を混合したもので、空気中の酸素を使わずに可燃物を燃やすことができます」

火薬は一瞬で燃えてたくさんのガスを発生する。密閉状態でガスがたまると、内部の圧力が高まる。打ち上げ火薬が燃えて産生するガス圧が打ち上げ筒にたまり、圧力が高まることで、花火玉は空高く放たれるのだ。この仕組みが、実は打ち上げ花火のドーンという大きな音にも関係しているのだという。

「ドーンという音は、内圧が高まって花火玉が割れるときの爆発音です」

打ち上げ時に導火線に火がつき、燃え尽きると内部の割薬に火がつく。花火玉は密閉状態になっているので、割薬の燃焼によるガスがたまると花火玉の内部の圧力が高まる。圧力に耐えきれなくなると、内側から破裂する。その音が、あのドーンという音なのだ。

「音の大きさは火薬の量によりますが、同じ火薬の量でも、玉が強いほど、割れたときの音も強くなります」

ところで、火薬が働く同じ仕組みなのに、なぜ、打ち上げ時には花火玉は割れないのだろうか?

「花火玉が丸い球形をしていることが理由の一つです。丸い形は外部の力に対して強いのです。もう一つの理由は、推進力と爆発力の違いです」

打ち上げ時に火薬が生み出すガス圧は、花火玉にとって外側で働く力だ。だから、花火玉を空高く放出する推進力として働くだけで、花火玉自体は破裂も爆発もしない。一方、空の上でドーンという音を発するときは、花火玉内部で火薬燃焼によるガス圧が働いているので、爆発して割れる。つまり、火薬の力が花火玉の内と外のどちらで働くか、という違いが、火薬の燃焼が生むエネルギーを推進力と爆発力に分けているのだ。

全国各地で花火大会が開催されるが、中でも最古の歴史を誇るのが、東京の隅田川花火大会だ。名称や打ち上げ場所は変わったが、江戸時代の1733年に8代将軍・徳川吉宗が飢饉や疫病の犠牲となった人々の慰霊と悪病退治を祈念して開催した水神祭で、花火が打ち上げられたのが始まりだという。

ただし江戸時代の人々が眺めた花火と、現代に生きる私たちが見る花火には、違いがある。明るさと色彩だ。江戸時代の花火玉に詰められた火薬は、木炭や硫黄、硝石(硝酸カリウム)などで作られた黒色火薬だ。燃えるとオレンジ色の炎が見えるものの、明るさはそれほどでもなかったという。

「花火の色や光を出すための火薬である星には、金属や金属化合物の粉末が混ぜられています。これが花火特有のキラキラ光る明るさや色彩を演出しています。火薬に金属化合物を混ぜる技術は、明治時代になって日本に入ってきました」

丁さんによると、私たちを魅了する花火の色は、火薬が燃えるときの炎の色なのだという。

「火薬を燃やしても、一般の物質を燃やしたときの炎の色とあまり変わりません。ところが、アルミニウムやマグネシウムなどの粉末を火薬に混ぜると、燃焼温度が上がるので、炎の色が明るくなり放つ光も強くなります」

だから今の花火は遠くからでも明るくきれいに見えるわけだ。きれいなのは明るさだけではない。夜空に映える美しい色彩も、火薬に金属化合物を混ぜることで生まれた演出効果だ。実は、金属には、炎の中に入れて高温に熱すると、特有の色を示す性質がある。これを“炎色反応”という。

「花火の色は、この炎色反応を利用したものです。赤色を出すにはストロンチウム化合物(硝酸ストロンチウムなど)、黄色はナトリウム化合物(シュウ酸ナトリウムなど)、緑色はバリウム化合物(硝酸バリウムなど)、青色は銅化合物(酸化銅など)もしくは銅粉が使われます。この4色を組み合わせると、さまざまな色を作ることができます」

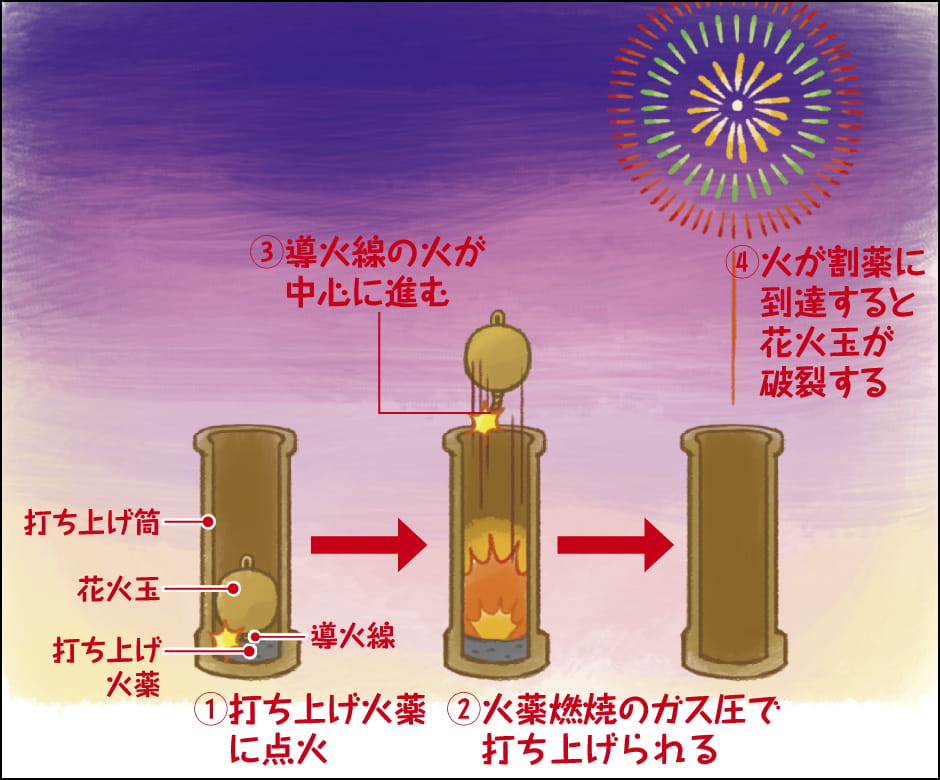

打ち上げ花火にはいくつかの型がある。中でも大きく丸く開く“割物”は、日本独特の花火だ。

割物の代表例が、キクやボタンなどの花が丸く開いたような花火だ。キクは光が尾を引きながら丸く開き、ボタンは光の点で開花して、それぞれの花びらの特徴を際立たせている。

この演出の要になっているのが星だ。どんな仕組みがあるのだろうか?

「花火玉が球形なので、割れると星はどの方向にも同じように飛び出していき、同心円状に花火が開きます。ですから、観客がどこにいても同じ形が見られます」

これが丸く開く理由だ。

「前に説明した炎色反応は、高温の炎の中で起こる反応です。炎から離れると炎色反応は起こりません。ボタンの場合、一つひとつの星が燃えているところで炎色反応の色が見えているわけです」

だから、開花直後から光の点が球状に広がって、まるでボタンの花のように見えるわけだ。では、尾を引くようなキクにはどんな仕組みがあるのだろうか?

「キクの星には、アルミニウムなどの金属や炭などの粉末を、発色用の金属化合物の粉末よりも若干大きな粒にして、混ぜてあります。星は燃えながら前に飛びますが、粒は燃え残り、星が去った後で空気中の酸素と反応して火花を放ちます。粒が大きいほどその持続時間が長くなるので、まるで星が尾を引いているように見えるのです」

図3 キク(割物)中心から同心円状に外側に向かい、光の尾を引きながら丸く開花する。スーッと伸びるその光の尾が、キクの花弁のように見える。

図4 ボタン(割物)キクと並ぶ打ち上げ花火の基本。ただし、キクと違って光の尾を引かない。星が放つ光の点が移動し、丸く広がってボタンの花を描く。

尾を引く粒によく用いられているのがアルミニウムやチタン、炭で、それぞれ白銀や金色、オレンジ色の尾を描くのだという。

写真は炎色反応の例。炎色反応とは、ストロンチウム、ナトリウムのような元素を含む金属化合物を炎の中に入れると、その金属元素に特有の炎の色を示すこと。花火のあざやかな色は、金属元素の炎色反応によるもの。

どこから見ても美しい日本の打ち上げ花火は、江戸の昔から花火師たちが工夫と試行錯誤を繰り返し、作り上げてきた。だが、火薬を扱う性格上、経験と勘に頼る作業には常に危険がつきまとう。丁さんの研究室では、より安全で美しい花火ができるように、科学を駆使してさまざまな研究に取り組み、成果を発信している。

「今後の課題は、環境に負荷をかけない花火の研究です」

丁さんの解説を聞いて、美しい花火は科学が生んだ芸術でもあるのだと実感した。娯楽として眺めるばかりだった打ち上げ花火だが、これからはぜひ科学的視点も加味して鑑賞したい。