考えただけで機械を動かせる——こんなSFのような技術が現実味を帯びてきた。ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)は脳が機械と直接信号をやりとりすることで、機械が人間の神経機能を代行し補完する技術だ。特に筋萎縮性側索硬化症(ALS)や、脊髄損傷患者の社会参加に有効とされ、BMIと人工知能(AI)、工学技術の融合により将来的には、電動車いす、アシストスーツ、スマートデバイス、家電など、あらゆる機器を「考えただけで」操作できるようになるかもしれない。

特集 「人間拡張」技術 脳波を読み取ってAIが解読 「考えただけ」で機械が動く!

構成/大内ゆみ イラストレーション/千野六久

近年、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)という技術が世界中で注目されています。BMIとは、“脳と機械の間で直接信号をやりとりしてヒトの神経機能を代行、補完する技術”です。筋萎縮性側索硬化症(ALS)の神経疾患や、頸髄・脊髄損傷などの患者では、脳は働いていますが、脳からの命令が伝わらなくなり、自分の思い通りに体を動かせなくなります。そこで、脳の神経細胞から発する電気信号の波(脳波)を測定し、その人が何をしようとしているのか推定して機械を操作することで、日常生活の改善や社会参加を可能にすることが期待されています。

運動野や感覚野の脳波を用いる研究が主流

BMIの研究は、20年以上前から進められていましたが、新たなビジネスとして企業も参入し、アメリカなど海外で臨床試験が開始されたことで、実用化のめどがついてきました。中でも、昨年、著名な起業家イーロン・マスク氏のベンチャー企業が臨床試験を開始したことが話題になりました。

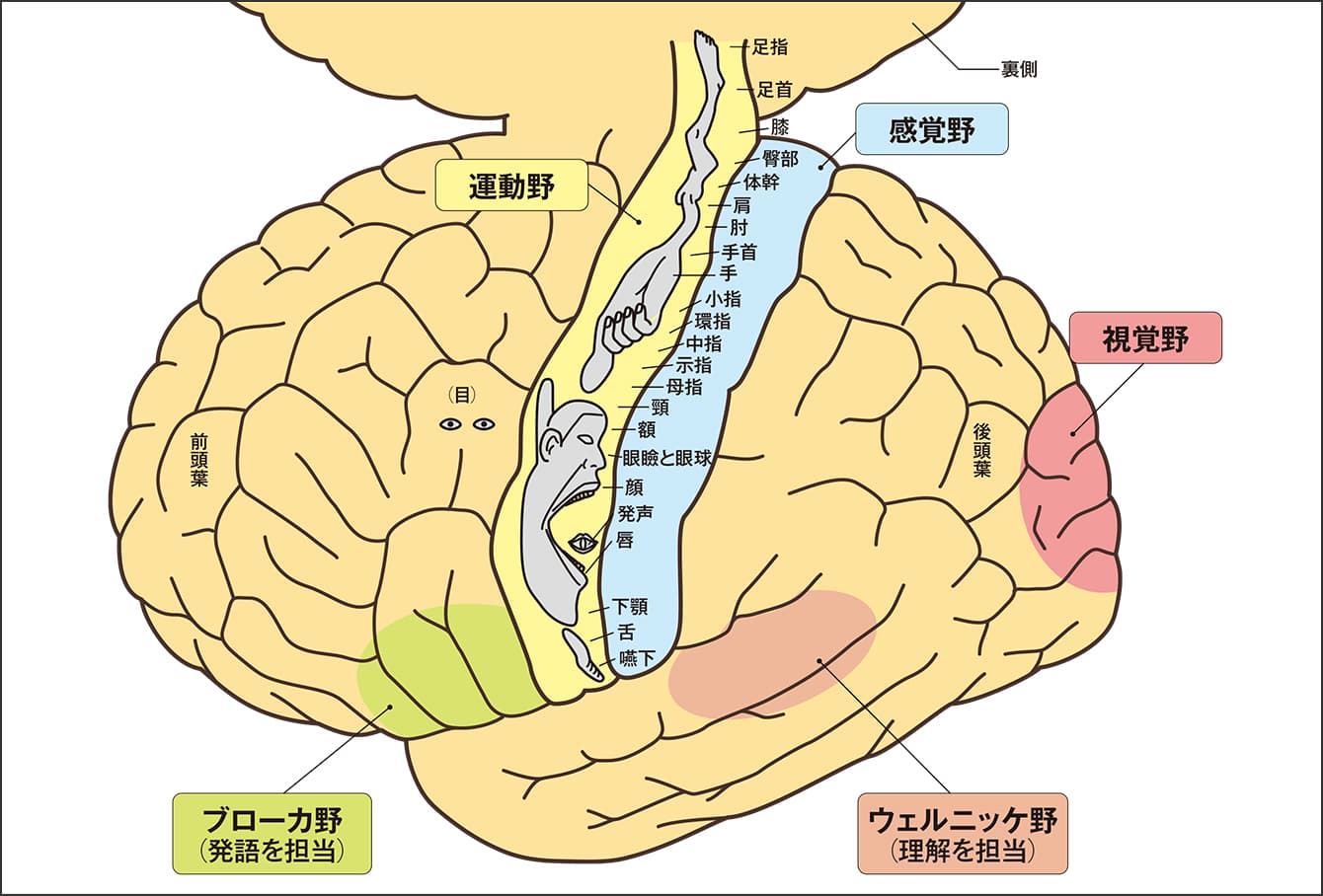

BMIの研究開発では、脳科学研究をベースに、脳波測定技術、脳波の解読技術、機器の制御技術がコアとなっています。脳波に現れる脳活動については、これまでの研究からさまざまなことが分かっています。加えて、脳は領域によって担当している機能が異なり、どの機能を見るかによって、脳波の測定部位が変わります。例えば、物を見る視覚野は大脳の後頭葉に、運動をつかさどる運動野は前頭葉の中心前回という領域にあり、その中でも足指から手指までそれぞれの機能は特定の場所に限られて存在しています(図1)。現在のBMIでは、機能のある場所が明確になっている運動野や感覚野の脳波を用いる研究が主流になっています。

落合慈之監. 脳神経疾患ビジュアルブック. p15. Gakken. 2009.より改変

落合慈之監. 脳神経疾患ビジュアルブック. p15. Gakken. 2009.より改変

図1 脳の機能局在大脳は複数の領域に分かれていて、それぞれ異なる機能を担っている。現在のBMI研究では、運動野や感覚野の脳波を用いる研究が主流となっている。

では、脳波をどう解読するのか、簡単に説明すると、眼を閉じてリラックスした状態では、周波数(1秒間に繰り返す波の数)が10Hzくらいの大きくゆっくりとした波(アルファ波)が出ています。眼を開いて何かを見ると、アルファ波は弱まり、100Hzくらいの小さな速い波(高周波)が視覚野の特定の場所に現れます。体を動かすときにも同じような変化が運動野に起こります。この高周波がどの機能を担う部位で起こっているのかを捉えることができれば、何を意図して活動しようとしているのか、解読できるというわけです。

ただし、この高周波はとても弱い波で、正確に測定するのは簡単ではありません。脳波の測定方法には、頭皮に電極を置く非侵襲的方法と、脳に電極を置く侵襲的方法があります。非侵襲的な方法はてんかん診断などの医療用の検査で通常よく用いられていますが、BMIで応用するには精度が低く、ノイズの混入も多いため、現在のBMIの研究ではあまり使われなくなってきています。精度の高い脳波を得られるのは手術が必要な侵襲的方法で、植込み型BMIといいます。

AIにより脳波のデータの正確な解読が可能に

もともと体内に埋め込まれる医療機器は、1960年代後半、不整脈治療で心臓を電気刺激するペースメーカーが開発され、その後、パーキンソン病では脳の深部を電気刺激する脳深部刺激療法など、さまざまな臓器に50年くらいかけて徐々に拡大使用されています。私たち脳神経外科では、てんかんの治療において、てんかん発作で異常興奮する脳領域を正確に特定して手術で切除するために、頭蓋内に置く電極を臨床で用いてきました。異常が起きている部位だけを切除する必要があるため、正確な脳波データの計測が不可欠です。この頭蓋内電極の技術をBMI装置の開発にも応用しています。植込み型の装置は開発の難易度が高く、時間もかかりますが、心臓ペースメーカーのように何十年にわたって使われるサステナブルな技術になります。

脳信号の解読技術では、近年のAIの発展で目覚ましい進歩を遂げ、精度が高く、膨大な脳波のデータをAIに学習させることで、より正確な解読が日進月歩で発展してきました。また、ロボットをはじめとする工学技術も進化しています。ロボットはヒトのように多彩な運動を自由自在にはできませんが、ヒトが持てない重い物を持つなど、特定の機能に限ればヒトを超える能力を発揮できます。こうした最新の革新的技術を統合していくことで、BMIの研究が進んでいるのです。

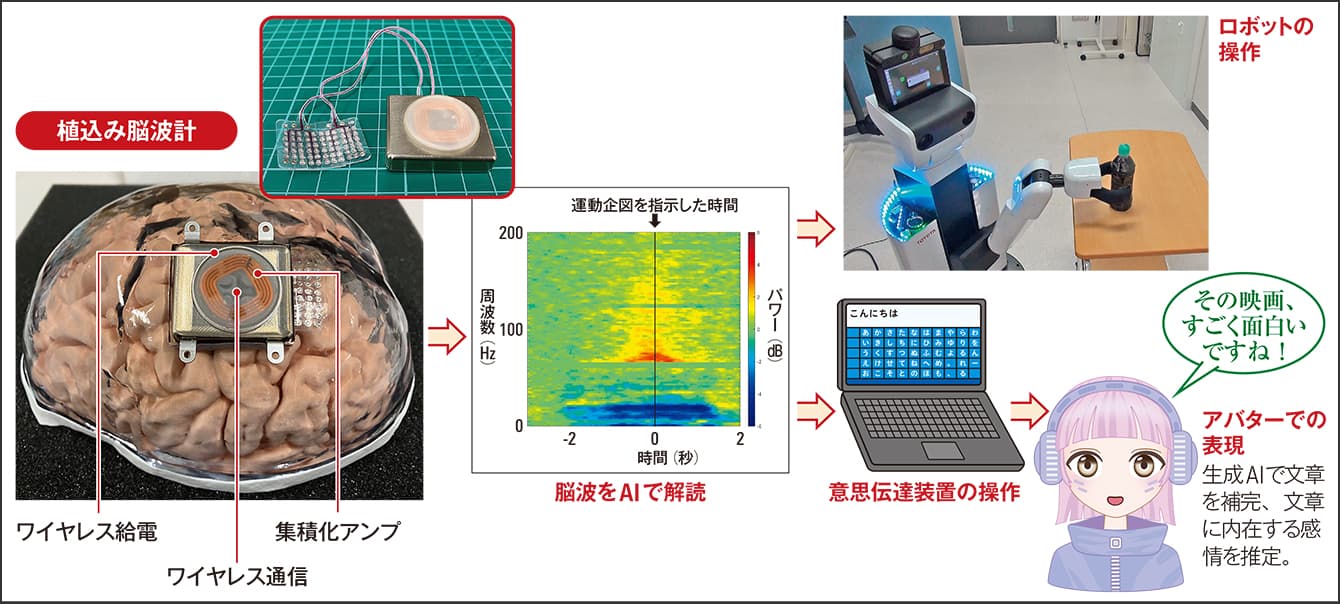

私たちが開発している植込み型BMIは、64個の電極を約3㎜間隔で配置したシートと3×4㎝の大きさの脳波計からなる装置で、重症ALS患者が対象です。電極の数と間隔が細かいほど詳しい脳波が計測でき、この装置では腕全体の動きを推定することができます。脳外科手術により、この装置を頭蓋骨の一部を外した所に植込み、電極は頭蓋骨と脳の隙間のスペースに置くだけなので、脳へのダメージがありません。この、脳へのダメージがないというのが最も重要な点です。また装置は、植込み後に頭皮で覆われるため、外からは分かりません。

脳波計にはワイヤレスによる通信と給電を行う機能を組み込み、ワイヤレス通信を介して脳波データがコンピュータに送信され、AIで意図している腕の動きを推定し、機器をコントロールします。このワイヤレス化も重要な点で、頭からデータ送信や給電するための線が露出していたら、日常生活を送る上で不便なだけではなく、感染のリスクも高まってしまいます。そのため、ワイヤレス化はBMIに不可欠な機能だと考えています。

しかし、体内に完全に植込んでワイヤレス化するには特殊なアンプや電子回路が必要で、しかも小型で省電力でなければなりません。また、電極の数に比例して回路のサイズや消費電力も大きくなります。何よりも問題なのは、消費電力が大きくなると装置自体が熱くなることです。体内で装置の温度が2℃上がった状態が続くと組織に熱傷が生じてしまうため、省電力化は患者の安全性を保つために非常に重要です。

イメージすると文字の入力ができる

最初の試作機は、現在の装置よりもはるかに大きなサイズで、消費電力が大きく、通信速度も遅いものでした。十数年かけて改良を重ね、ワイヤレス通信技術の進化もあり、現在では実用レベルのサイズ、消費電力、通信速度を備えた装置になっています。

海外の臨床研究で用いられている植込み型BMIは、配線用のコネクタを頭部に露出させて、針電極を脳内に刺すという方法が主流です。私たちは、できる限り閉鎖された環境に装置を設置し、脳を傷つけずに脳波を計測したほうが、感染リスクや侵襲を抑えられ、安全性が高いと考えています。

この植込み型BMIでまず目指しているのは、意思伝達装置の操作です(図2)。すでに、ALSなどの重度障がい者のコミュニケーションツールとして、文字をスイッチや視線で入力できる意思伝達装置が普及しています。しかし、ALSなど進行性の疾患では、眼球も含めて体を動かせなくなってしまうと、こうした装置の操作もできなくなります。

図2 植込み型BMI開発中の植込み型BMIでは、脳波による意思伝達装置の操作やロボットの操作を可能にすることで、ALS患者の日常生活をサポートすることを目指している。ワイヤレス化は、患者の負担を軽減し、安全性を保つために重要な機能。

この植込み型BMIと意思伝達装置をつなげれば、画面に文字をスクロールさせ、入力したい所で手を握るなどの動きをイメージすると、その文字が入力できます。ただし、この方法では文字入力に時間がかかるため、スマートフォンの文字入力と同じフリック操作ができるシステムを開発しているところです。

意思伝達装置だけではなく、ロボットへの応用研究も進めています。前述したてんかん治療のために一時的に頭蓋内に電極を留置した患者に同意を得た上で、腕の動きに関連する脳波データを用いてロボットを制御すると、患者の動きとある程度同じようにロボットのアームを動かせることが分かっています。

さらに私たちは、未来社会に向けて国が推進しているムーンショット型研究開発事業「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」に参画し、他の研究機関とともに、植込み型BMIでサイバネティック・アバター(CA)を制御する研究にも取り組んでいます。ALSの患者では、顔の筋肉が動かなくなることにより、感情を表情で表せなくなります。

例えば、「面白い」と文章で表現しても、表情では相手には伝わりません。そこで、自分の分身となるキャラクター(アバター)が、喜怒哀楽を交えて話せば、相手に感情が伝わるようになります。また、映画の話をしているのなら、単に「面白い」ではなく、「その映画、すごく面白いですね!」と、それまでの会話から言葉を補うことでコミュニケーションがよりスムーズになります。こうしたアバターが実現できれば、インターネット上に構築された三次元の仮想空間(メタバース)での社会参加にもつながります。

このようなアバターの制御に不可欠なのが、生成AIや大規模言語モデルといった最新のAI技術です。現状では残念ながら、脳波だけでは感情を読み取ることはできませんが、文章からAIが推定して前述のような形で補うことはできます。ヒトの動きも同様で、例えば物をつかむ動作にしても、この指をこう動かしてこう持とうと意識して行っているわけではありません。普段、私たちが何気なく行っている細かな動きまで脳波で推定するのは困難です。しかしながら、AI機能を備えたロボットを応用すれば、例えば目の前のペットボトルに対して“つかみたい”と思うだけで、その脳波とカメラの情報から推定して、ロボットが正確・確実にボトルをつかむことが可能になります。

電気刺激で腕や脚を思いどおりに動かす

このようにBMIとAI、工学技術を融合させることで、電動車いす、体位変換ができるベッド、アシストスーツ、スマートデバイス、家電など、あらゆる機器を思いどおりに操作できるようになると考えています。そうなれば、バーチャルワールドとリアルワールドの両方で、障がいを持った人の生活の場が広がります(図3)。

図3 BMIはさまざまな機器・ITとつながるBMIとAI、工学技術の融合により、バーチャルワールドとリアルワールドの両方で、障がいを持った人の生活の場が広がる。さらに、BMIの制御により神経を刺激することで、自身の体が動くようになる可能性もある。

現在は、植込み型BMIを用いて意思伝達装置の操作を検証する臨床試験の開始を目指し、動物実験で安全性を確認している段階です。さらに一歩進んで研究開発を始めているのが、BMIで制御して神経を刺激するシステムです。ALSや脊髄損傷患者、脳卒中後の麻痺のある患者など、腕や脚の動きに障がいがある人が対象です。腕や脚の神経が束になっている所に電気刺激をする電極を置き、BMIで脳信号を検知して、電気刺激により腕や脚を思いどおりに動かせるようにします。これは、従来にはない新しいコンセプトのBMIです。

長年にわたる脳の研究を通して改めて感じているのは、ヒトが持つ機能は計り知れないということです。それをBMIですべて代行することは、まだまだ遠い未来だといわざるを得ません。しかし、失われた機能を1つでもBMIによって再現できれば、それは非常に大きな意義があることだと考えています。その実現のために、植込み型BMI装置の製造・販売を目指して、2020年にベンチャー企業を設立しましたが、大きな課題となっているのが資金力です。ベンチャーキャピタルの投資規模が日本の約10倍というアメリカと違い、日本では革新的な医療機器をビジネス化することが困難です。しかし、私たちの技術なら、低コストで安全性の高いBMIを実現できるという自負があります。日本から革新的なBMIを世界へと提供していきたいと考えています。