洗濯は日常的な家事だ。洗濯機に放り込むだけだと思っている人がいたら、それは大間違いだと指摘したい。きれいに洗うのも、しっかり乾かすにも、家事の担い手の手間がかかっているのだ。今回は、干すことに焦点を当て、上手な乾かし方を究めてみた。

文/茂木登志子 イラストレーション/仲 昭彦

洗濯は日常的な家事だ。洗濯機に放り込むだけだと思っている人がいたら、それは大間違いだと指摘したい。きれいに洗うのも、しっかり乾かすにも、家事の担い手の手間がかかっているのだ。今回は、干すことに焦点を当て、上手な乾かし方を究めてみた。

家電量販店に行くと乾燥機能付きの洗濯乾燥機が売られている。これを使うと、最初に洗濯物を入れてスイッチを押せば、あとは乾いた洗濯物を畳むだけ、だそうだ。大変便利なようだが、まだまだ多くの家庭では、洗濯機に仕上げのすすぎ洗いとそれに続く脱水までを委ね、人の手で干すという生活様式が多いのではないだろうか。

そういう場合、洗濯物を干すのは主に屋外。いわゆる外干しだろう。季節は風薫る5月。新緑の上を吹き渡ってくる爽やかな南風のおかげで、洗濯物がよく乾きそうだ。だが、残念なことに、風に乗って黄砂や花粉も飛んでくる。そして6月ともなれば、梅雨入りだ。洗濯はできるが、乾かすのに苦労するようになる。

そこで今回は、洗濯物の干し方を究めてみたい。そもそも洗濯物が乾く仕組みとは? どのようにしたら、より乾きやすいのだろうか? 室内で干す場合のコツとは? 日頃から密かに抱えていた家事の悩みの洗濯編ともいうべき疑問がいくつも湧いてくる。答えを求めて会いに行ったのは、東京家政大学の教授、潮田ひとみさんだ。人間と被服の関係を科学と文化の両面から研究する被服学の専門家である。

「洗濯という工程はいくつかに分けられます。衣服に付着した汚れを水と洗剤で除去するのが最初の工程で、次に衣服に残った汚れや洗剤をきれいな水で洗い流すのが、すすぐという工程です。そして、干すというのは、脱水された洗濯物に含まれている水分を、清潔な空気に置き換えることなのです」

ということは、よく聞こえてくる洗濯の悩みの一つである“部屋干しの嫌な臭い”というのは、部屋の中の空気が清潔ではないから? そうか、だから外干しで日光消毒(日光に含まれる紫外線を利用して細菌やカビなどを死滅させる方法)するのがベストなのか! というのは、短絡だった。

「すすぎ終わって脱水された洗濯物には、まだ水分が含まれています。先ほどの説明を言い換えると、この水分が空気中に移動して洗濯物から蒸発した状態が、乾くということです。乾かすためには、室内外を問わず、“気温”と“湿度”そして“風通し”という3つの基本条件が必要です。乾いた洗濯物から“生乾き臭”ともいわれる嫌な臭いがするのは、雑菌が残っているからであり、これは干す前の洗濯に原因があります。順番に説明していきましょう」

空気中に含まれる水蒸気の割合を示しているのが湿度で、空気の湿り具合を示している。このように空気は水蒸気を含むことができるが、その量には限界がある。それが飽和水蒸気量だ。

「湿度が低ければ、洗濯物が乾きやすくなります。空気中の水分量が少ないため、洗濯物に含まれる水分を取り込みやすくなるからです」

それならば、湿度が低くて乾燥している冬場は洗濯物が乾きやすいはず。だが、体験的には乾きにくい気がする。快晴なのに夏に比べて乾くまでに時間がかかったり、半乾きだったりすることもある。

「飽和水蒸気量は気温の高さと比例しています。冬は気温が低いので、そもそも空気が含むことのできる水蒸気の限界量が少ないのです。ですから、冬は洗濯物が乾きにくくなります」

なるほど。冬とは反対に、夏は乾きやすい。1日に3回くらい洗濯して、その都度、あっという間に乾いてしまうこともあるほどだ。

「夏は気温が高いので飽和水蒸気量も多くなり、洗濯物の水分が空気中に移動しやすくなります。ギラギラした陽光は暑さや高気温を招きますが、洗濯物を乾かすためには力強い応援団というわけです」

ここまでの説明で、気温と湿度と洗濯物の乾き具合の関係は分かった。では、風通しはどういう関係があるのだろうか?

「洗濯物の水分を受け取って飽和水蒸気量に達した空気が、いつまでも同じ場所に居座り続けると、水分の移動が停滞してしまいます。水蒸気をたっぷり持てる新顔の空気にどんどん登場してもらわないと、洗濯物は乾きません。そのためには風通しを良くして、空気の移動を促す必要があります」(図1)

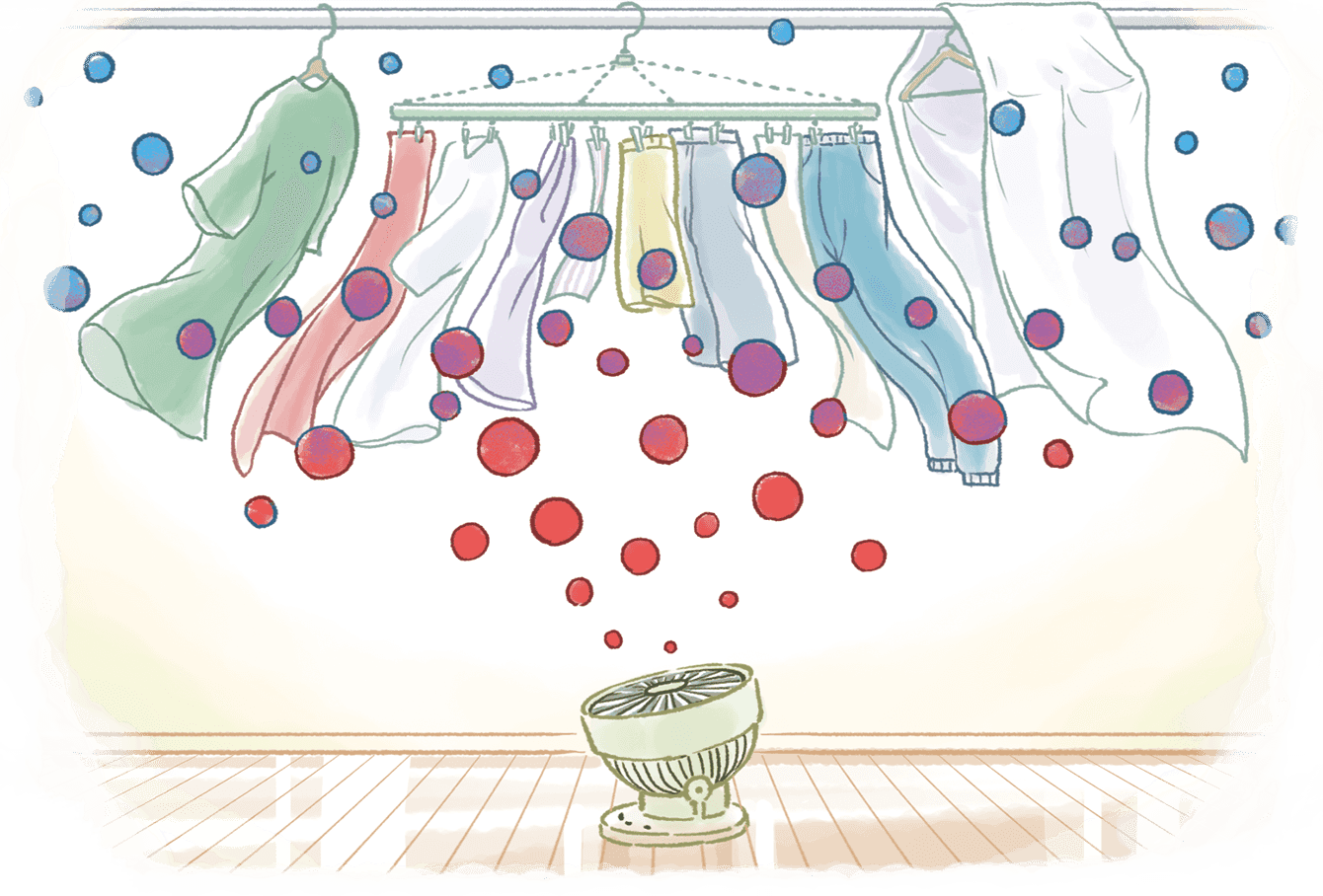

図1 部屋干しでもよく乾く!外干しも部屋干しも、適度な間隔を空けて、洗濯物の形状に合わせてより乾きやすい干し方をするのが基本。また、部屋干しでは、サーキュレーターで風通しを良くしよう。洗濯物が少ない場合は、サーキュレーターを洗濯物の真下に置き、洗濯物全体に風が当たるようにする。洗濯物が多い場合は、少し離れた位置から全体に風が当たるように調整する

曇りの日でもそれなりに洗濯物が乾く場合がある。それは、こうした気温と湿度、風通しという良い条件がそろったときといえそうだ。ということは、部屋干しの場合でも、室内の条件を整えれば洗濯物が乾くということではないか。

「その通りです」

潮田さんに洗濯物の基本の干し方を教えてもらった。

「まず、洗濯物に残っている水分を少なくします。梅雨時のように、乾きにくい時季には、脱水の時間や回数を多くするなど調整するといいでしょう」

ただし、綿などのように脱水を強くするとシワになりやすい繊維の種類がある。シワシワの状態で干してしまうと、乾燥後にアイロン掛けという一手間が必要だ。

「そういう一手間を避けたい場合には、シワにならないように脱水の強さ(時間や回数)を調整してください」

洗濯物を干すときには、風通しがいい場所と乾きやすい時間帯を選ぶのがベスト。外干しの場合、大抵の家庭では、庭や軒下、バルコニーなど、干す場所が決まっているだろう。繊維の種類によっては陰干し(洗濯表示に「陰干し」のマークがある衣類に適用する方法で、直射日光を避けて日陰で洗濯物を干す方法)が必須の場合もあるが、基本的には乾燥を応援する日差しが入るようにすることも大事だ。

「なるべく午前中の早めに洗濯物を干して、日が陰る前には取り込みましょう。日が落ちるまで干しっぱなしにしておくと、せっかく乾いても湿り気を帯びてしまいます。もう一つ大事なことは、洗濯物同士が密にならないように、拳1つ分を目安に適度な間隔を空けて、風通しを良くすることです」

部屋干しの場合にも、密を避けるのは鉄則だ。

「部屋干しするときには、干す位置にも配慮が必要です。窓際を避けてください。ガラス窓に近いと、結露が生じます」

潮田さんによると、部屋干しでは、風通しを良くするためにサーキュレーターや扇風機を活用するといいそうだ。

「送風機能によって、ぬれた洗濯物の表面に乾燥した空気を循環させることができます」

これで乾かす環境の整え方は分かった。次は、洗濯物自体の干し方だ。

「できるだけ空気に触れる面を多くする。これが洗濯物の干し方の基本です」

空気に触れる面を多くすることで、衣服に残った水分が空気中に移動する機会を多くするというわけだ。例えばズボンの場合、筒状にして衣服の中に風が通るように干す。バスタオルなども、二つ折りにせず、蛇腹状にして裏表に空気が触れるように干す。

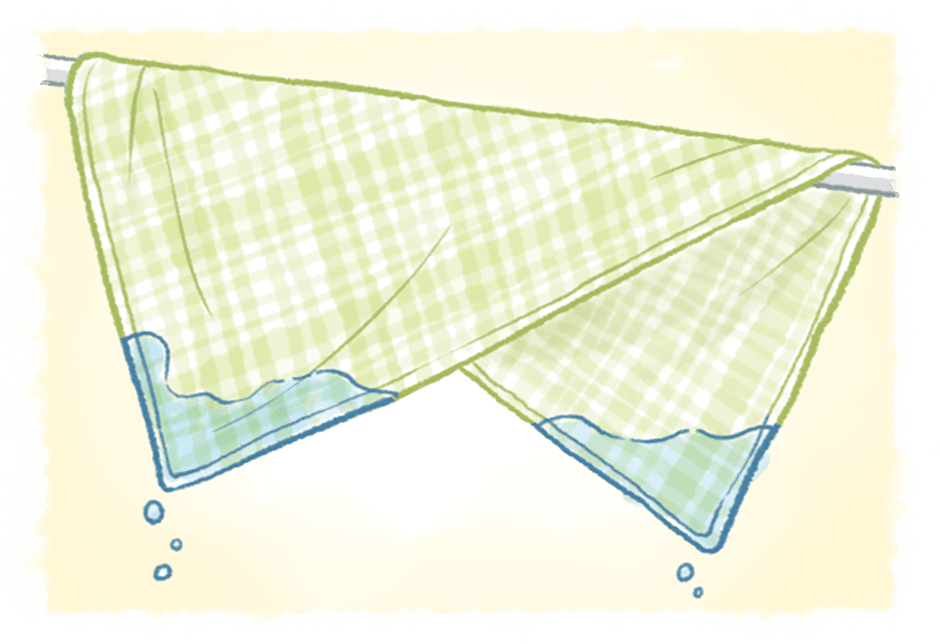

「布団のように蛇腹状に干せない場合には二つ折りにししますが、片面が三角形になるようにすると重なる面が少なく、水滴が三角形の角に集まるので、乾きやすくなります。使える物干しざおの数や干す場所の広さに応じて、干し方を工夫するとよいでしょう」

潮田さんに教えてもらった干し方の具体的な例を、いくつかイラストで紹介しているので、ぜひ参考にしていただきたい(図2)。

ズボンやスカートは、裏返して筒状に干すと形崩れを防ぎ、シワになりにくい。筒状にすることで風通しが良くなるため、デニムなどの厚手の生地はもちろん、ポケット部分も乾きやすい。靴下もつま先まで風が通るように干そう。

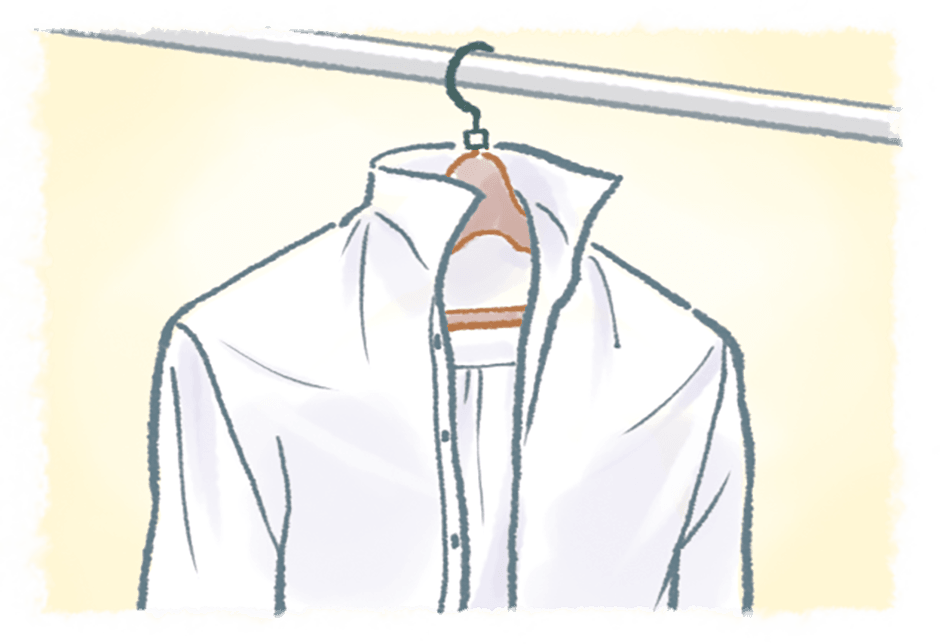

シャツやブラウス、ポロシャツなどは、ハンガーにかけてボタンを外して襟を立て、衣類同士が重ならないように間隔を空けて干す。

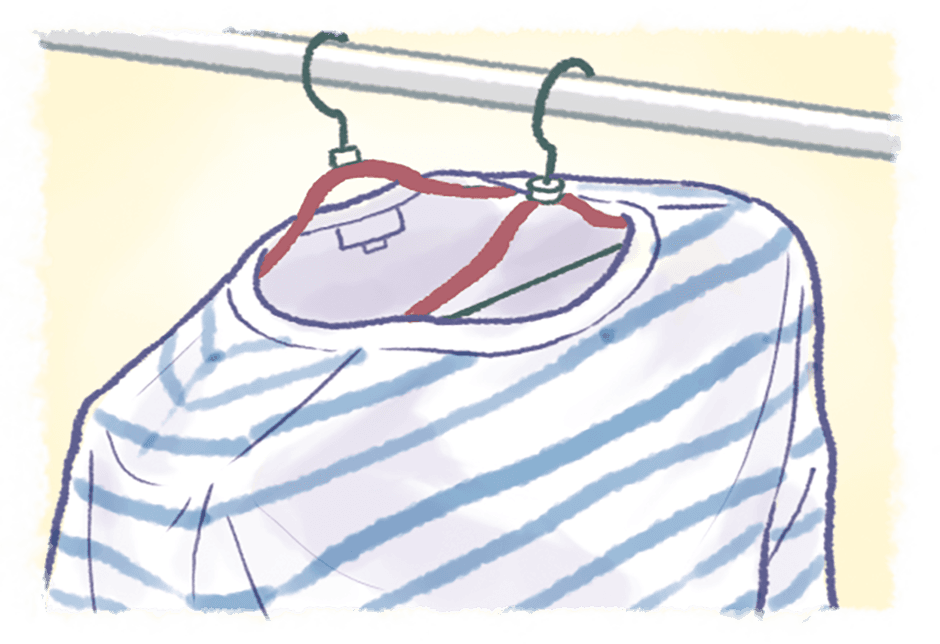

生地が厚手の場合は、ハンガー2本を使ってつるし、衣類の内側に空気を通すと乾きやすい。

タオルやバスタオルは、蛇腹状にして干し、裏表に空気を十分に当てるようにする。

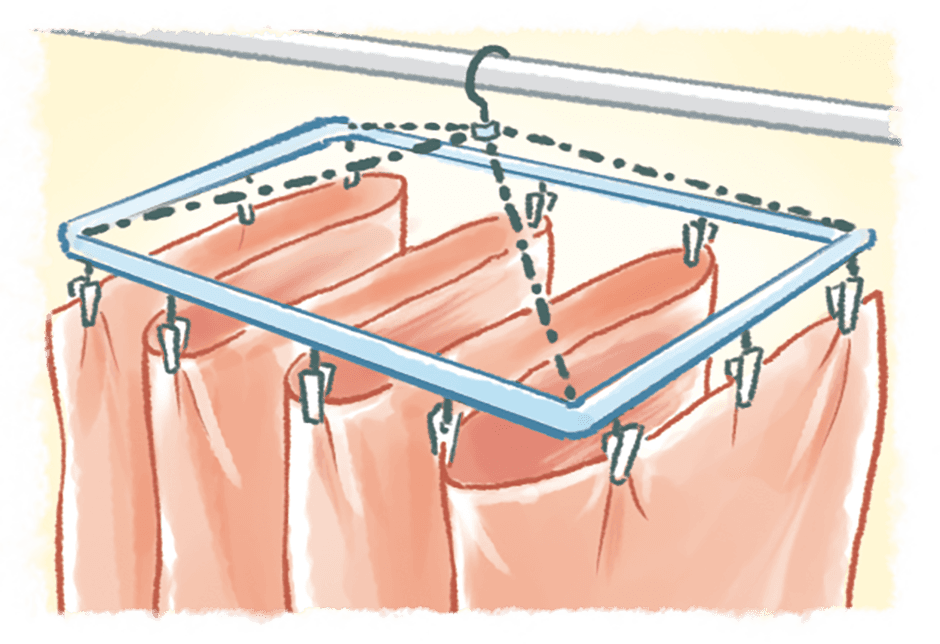

タオルケットやシーツなど大きなものは、対角線状に2つに折って干す。三角形の角の一番下の一点に向かって水分が集まるので、全体に乾きやすくなる。

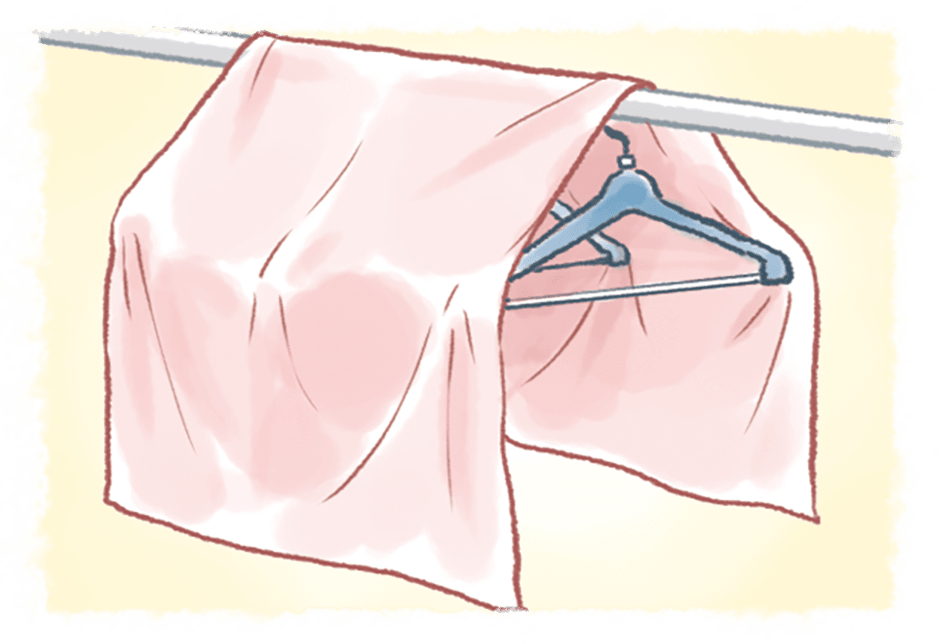

毛布や布団などの厚手の大物は、二つ折りにして物干しざおにかけたら、内側にハンガーをいくつか入れて風の通り道を作るといい。

図2 乾きやすい洗濯物の干し方洗濯物を干すときには、できるだけ空気に触れる面を多くするようにしよう!

さて、部屋干しといえば、洗濯物が臭くなるという問題を抱えている家庭もあるのではないだろうか。

「臭いの元凶は、細菌です。モラクセラ・オスロエンシス(Moraxella osloensis)という、ヒトや動物の口や鼻などの粘膜にいる常在菌です。衣服に付着したこの菌が増殖する過程で不飽和脂肪酸を発生させ、それが独特の不快な臭いを放つのです。この常在菌は乾燥や紫外線に強いので、外干ししても臭くなります」

部屋に干すから臭くなるのではなく、洗濯物そのものに臭いのもとがあったのか。

「衣服に付いたモラクセラ菌や汚れが洗濯とすすぎでしっかり落ちればいいのですが、投入した洗剤と共に衣服に残ってしまう。すると、細菌というのは適度な湿り気と汚れや洗剤などの栄養があれば増殖するので、嫌な臭いを放つようになるというわけです」

こうなってしまうのは、干す以前の過程に問題が潜んでいると潮田さんは指摘する。

「衣服の入れすぎと水量不足です。近年の洗濯機は節水型となっていて、少ない水量で効率的に洗濯するようになっています。ですから、多すぎる衣服を投入すれば、水不足になります。洗剤が自動投入されるタイプだと、洗剤の量に過不足が生じているかもしれません」

また、標準コースの場合、すすぎの回数が2回に設定されていることが多く、柔軟剤を使用する場合には2回目に投入するようになっている。

「汚れが落ちないうえに、洗剤や柔軟剤まで衣服に残ってしまうので、細菌にとっては増殖する絶好の機会となります」

では、どうしたらいいのだろうか。潮田さんに対策を教えてもらった。

「洗濯機の洗浄力を上げるには、洗濯物を詰め込みすぎないことです。乾いた状態で、ドラム式の場合は洗濯槽内の半分、縦型は7割程度に抑えましょう」

洗濯物の重量に応じて水量が自動調整される。そのため、かさばる割に重量が軽いシーツやバスタオルなどが複数枚あると、水量不足になりがちだ。手動調整が可能なタイプの洗濯機の場合、水量が不足していると感じたら、もう1〜2段階、水量を増やすといい。すすぎの回数も、可能ならあと1回分増やすといいだろう。

臭いを消そうとして洗剤や柔軟剤の量を増やすのは、逆効果だという。

「洗剤や柔軟剤は、容器に表示されている量を守りましょう。過剰に投入すると、溶け残った洗剤や柔軟剤が洗濯槽の裏など見えないところに蓄積してしまいます。そうした汚れが洗濯物に付着して、菌を増やすことにつながります。除菌が目的なら、洗剤を増量するのではなく、酸素系漂白剤を加えるといいでしょう」

臭いを絶つには、洗濯槽自体の清潔維持も大切だ。

「細菌がたまりやすいので月に1度は洗濯槽内の汚れを取り除くようにしましょう。また、使用後にはふたを開けて洗濯槽内に湿気がこもらないようにしておきます」

そして、もう一つ大事なことがある。

「脱水まで完了したら、すぐに干すことです。洗濯物が湿った状態が長くなるほど、細菌が増殖しやすくなるからです。外干しでも部屋干しでも、これは鉄則です」

鯉のぼりの出番が終わると、そろそろ梅雨の足音が聞こえてくる。洗濯槽のお手入れをして、きれいに洗った洗濯物が気持ちよく乾くように干そう!

除菌に用いる漂白剤は、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系と過炭酸ナトリウムや過酸化水素などの酸素系に分けられる。塩素系は、漂白力が強いので、毛や絹、ナイロンなどの繊維や、色・柄物には向かない。酸素系は、塩素系より漂白力は劣るが、繊維を傷める心配がなく、色・柄物にも使うことができる。ただし、酸素系漂白剤の場合でも、必ず衣服の洗濯表示を確認してから使おう。

モラクセラ菌から生じる臭いの発生源である不飽和脂肪酸は、沸点が118℃だ。すぐに臭いを消したい場合には、高温のアイロンをかけて蒸発させるといい。ただし、高温アイロンの前に必ず素材の表示を確認しよう。モラクセラ菌自体を除菌するには、コインランドリーの高温乾燥機を利用するという方法もある。熱に弱いからだ。だが根本的な対策は、本文で紹介しているように、洗濯槽と洗濯物の除菌、そして適切な洗濯だ。

天気や気温などの予測から計算した「洗濯物の乾きやすさ(屋外に干した場合)」を0~100の数値で表している。100~80は「完全に乾く」、70~60は「よく乾く」、50~40は「湿っぽさが残る」、30以下は「乾かない」というのが、数値が示す目安だ。

厚手のものは温風の吹き出し口に近い中央に干し、薄手のものは端に配置するといい。また、適度な間隔を空けて温風の通り道を作るなどの基本の干し方を実践すれば、効率的に乾かすことができる。蛇腹状や筒状にするなど、洗濯物の形に応じた干し方も大事だ。