昆虫は地球上の生物の3分の2ほどを占め、そのほとんどが翅を持っているのだが、実は、翅の進化上の起源がどこにあるのかは分かっていない。その議論は『種の起源』が出版された19世紀末にはすでに始まっていたのだが、謎が解明されないまま現在に至っているのだという。しかしゲノム編集を用いた研究により、その謎が解き明かされる日がようやくやってくるかもしれない。

特集 ゲノム編集入門 昆虫の翅はどこからきた? 長年の謎がついに解明か

構成/飯塚りえ

昆虫は、4~5億年前に陸上に登場し、その後、翅を獲得しました。地球上の昆虫の種は名前がついているものだけでも100万を超えていますが、昆虫が爆発的に繁栄できたのは、翅を獲得したからだともいわれています。

ところが、その翅の進化的起源は長く謎のままです。なぜかといえば、昆虫には鳥の「始祖鳥」にあたる化石などが存在せず、進化の跡を追うことができないからです。

現生している昆虫の中では、例えばシミ(写真1)は、系統として有翅昆虫の近縁ですが、翅が出てこないまま、成虫となって生涯を終える無翅昆虫です。有翅昆虫のグループでは、トンボやカゲロウなどが最も古い種に属し、立派な翅をぶんぶん回して飛んでいます。ところが、言ってみればシミとトンボの間に翅の痕跡や過程を示唆するものが見当たらないのです。

写真1 シミ漢字では「紙魚」「衣魚」と書く。昆虫の中でも原始的な種で翅を持たない。

エラ説と側背板説

昆虫の翅の議論は、19世紀末『種の起源』が出版されてほどなく始まっていました。

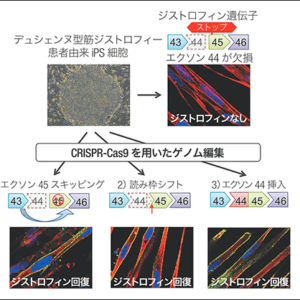

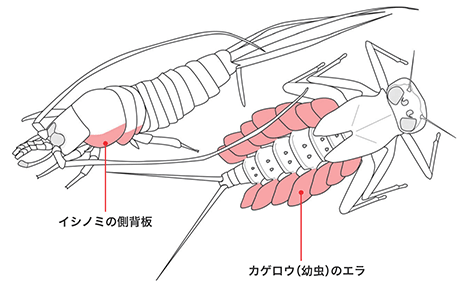

その中で、長く有力視されているのがエラ説と側背板説という2つの説です(図1)。カゲロウなど水に棲む昆虫の幼虫は、おなかにビラビラと動く“エラ”があります。エラが大きくなれば、呼吸の効率が上がりますから、進化的にはこの器官が大きくなる方向に進むと考えるのは自然です。エラは形も翅によく似ており、これが進化して翅になったというのがエラ説です。いまだにエラ説は根強く語られています。

図1 昆虫の翅の二大説昆虫の翅の起源には水棲時代のエラから発生したとするエラ説と側背板が大きくなったという説がある。

他方、不完全変態昆虫では、側背板から翅が形成されることから、側背板説が登場しました。高い所から落下したり、あるいは跳躍して着地するときに体を傾けることで滑空したり、着地の衝撃が抑えられたりしているうちに、進化のどこかの段階で側背板が大きくなって関節を獲得し“翅”となって飛んだのだろうというのです。

エラ説においてはカゲロウのエラ、側背板説においてはシミやイシノミなどの無翅昆虫が形成する側背板や昆虫の祖先である甲殻類の副肢など、どちらの説においても翅の起源と想定できる構造があります。それぞれの種についても議論が交わされましたが、大局的にはどちらかの説に分類できるものでした。しかも翅を持つ段階を示す種や化石といったものがなく、20世紀中は、翅の大きな特徴である二つの要素について、“出っ張りファースト”か“関節ファースト”か、どちらが先かという議論が続いていました。

そんな膠着状態を前進させたのが遺伝子です。1990年代半ばくらいからゲノムの概念が加わったことによって、それぞれの説において、翅に関わる遺伝子にはどのようなものがあるのか、またそれらがどのように働いて翅の起源構造がつくられるのかを考えることができるようになりました。

ショウジョウバエは、遺伝子の解析が非常に進んでおり、翅の形成に関わる多くの遺伝子が明らかになっています。さらにその遺伝子群を翅のない昆虫も持っていることが分かってきたことから、翅のない昆虫では翅形成に関わる遺伝子は何をしているのか、起源構造において、それぞれの昆虫種で遺伝子がどのような使われ方をしているのか、ということを調べられる時代になったのです。生物種間の形の違いについて、従来の形態や発生の情報に、さらに遺伝子の情報を加えて議論できるようになったことで、いわば「比較発生学2.0」のようになったものが進化発生学と呼ばれる分野です。

“翅遺伝子”がどこで発現しているかが判明

1990年代末から2000年初頭にかけて、翅の起源について進化発生学のアプローチで研究を進めるグループが登場し、ついに2010年ごろ、日本の理化学研究所のグループが、イシノミとカゲロウで、“翅遺伝子”がどこで発現しているのかを見つけることに成功しました。

イシノミは翅が進化する以前の特徴を残している無翅昆虫で、胸部の体節に側背板を持っています。他方、カゲロウは先述したようにエラ構造を持っているのですが、翅遺伝子は、エラでも側背板部分でも、つまり「どちらかが翅の起源構造だ」とされていた両方で発現していると報告したのです。それら遺伝子は、ショウジョウバエの翅発生に関係する遺伝子のほんの一部ではあるものの、それまでは、まったく違うとされてきた構造の両方で発現されることが示され、エラ説と側背板説の「複合説」が大きくクローズアップされてきたのです。

それだけでも謎の解明への大きな一歩ではありますが、これは、遺伝子がその部分で発現していることを示したに過ぎません。実際にその遺伝子がどう働いているか、どのように他の遺伝子と相互作用しているのか、ということを調べるうえでは、翅遺伝子をなくしたり、別の場所で発現させたりといった解析が必要になってきます。一つの遺伝子が担う機能は一つとは限りませんし、また同じ遺伝子でも、種が変われば違う機能を担うこともあります。あるいは同じ個体の中でも、ある時期は背中に、ある時期は脚に、というようにその生物のライフサイクルの中であちこちに発現することも度々あります。ですから、翅遺伝子が発現しただけでは翅の形成を担っているとは言い難いところがあります。そこでゲノム編集が重要な役割を担うことになるのです。

ゲノム編集の登場で可能になった解析

進化発生学分野においては、ゲノム編集というツールを得たことで、あらゆる生物での遺伝子破壊や遺伝子導入により、例えば特定の細胞の運命を生きた生物で追跡するといった詳細な解析が可能になりました。

私自身は翅の起源を調べるためにコオロギとシミを比較しながら研究を進めています。コオロギの成虫は翅を持ちますが、孵化したてのコオロギの幼虫は、無翅昆虫の幼虫とよく似ています。違いは、脱皮を経て、翅を作るか作らないかという点ですから、二つの種を比較することによって無翅昆虫に足りない、翅を作るためのものを調べることができると考えています。

先述したように、翅を作るために必要な遺伝子は、モデル生物であるショウジョウバエでよく研究されているのですが、完全変態昆虫であるショウジョウバエは、幼虫と成虫を形作る細胞が100%違うといわれるほどで、幼虫と成虫でほとんど変わらない形を示す無翅昆虫と直接比較することが難しいのです。従来、こうしたモデル生物以外のコオロギやシミといった「非」モデル生物では、ある遺伝子を破壊して遺伝子の役割を調べるといった解析は不可能でした。

しかしゲノム編集の登場によって、あらゆる生物でこれが可能となったのです。私自身も2018年にマダラシミでのゲノム編集の成功をすでに報告しています。現在はゲノム編集技術を利用して、コオロギやシミでショウジョウバエの翅形成に関わるとされる遺伝子を改変し、翅遺伝子の祖先的な機能を調べているところです。

世界的には、エラを作るカゲロウで同様の遺伝子の役割を解析し、エラ説を検証しようとしているグループや、昆虫の祖先である甲殻類で解析を進めるグループもあり、ゲノム編集の登場によってさまざまな生物を利用した詳細な研究ができるようになり、160年来の謎に対する検証がどんどん進んできているという印象です。

もう一つ、ゲノム編集の重要な利用例として、GFP(緑色蛍光タンパク質)などのレポーター遺伝子と呼ばれるものを挿入するという手法があります。例えば翅の形成に関わるのではないかと目される遺伝子の近傍に挿入すれば、その遺伝子が発現している細胞が可視化でき、実際に生きた生物でその細胞が翅を形成するかどうかが追える、というわけです。

この手法は、先の複合説のその後の展開にもつながっています。日本のグループが、エラと側背板の双方に翅の起源構造があると発表したのち、アメリカのグループは、コクヌストモドキという種において、別の場所に発生した二つの起源構造の細胞群が、なにがしかのプロセスを経て合体し翅を形成するという論文を発表しました。複合説はこのような研究からも支持され、翅の起源を説明する有力な説とされているのですが、私は確証に欠けると感じています。実際に細胞が合体して翅を作り上げる様子をまだ誰も観察したことがないからです。しかし、ゲノム編集を使ってそれぞれの細胞群をラベルできれば、実際に細胞が動いて合体するのかどうか、直接的に仮説を検証することができるでしょう。あるいは、無翅昆虫にも対応する細胞群が存在するとしたら、どのような運命をたどるでしょうか。このような実験アプローチもゲノム編集によって可能となりました。

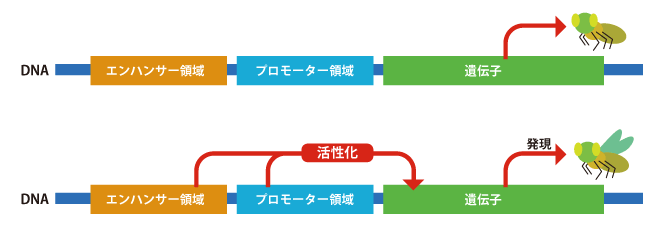

それだけではありません。遺伝子の振る舞いは、遺伝子の働きを調整するプロモーターというDNA領域や、その作用の強弱を調整するエンハンサーと呼ばれるDNA領域など、いくつもの要素が関連して決まります(図2)。遺伝子というと、タンパク質を合成する配列ばかりに注目してしまいますが、それ自体はさほど大きく変わっていません。むしろ、エンハンサーやプロモーターといった遺伝子の振る舞いを調節する領域のDNA配列が変化することで、生物の形の進化が生じている例が多く報告されています。例えば、ショウジョウバエの模様は、遺伝子自体が同じでも、その発現を制御する領域の変異によって模様の出る場所が変わることがすでに分かっています。

図2 遺伝子の活性/転写DNA上には、タンパク質を合成する遺伝子だけでなく、その働きを調整する「プロモーター」と、プロモーターの作用の強弱を調整する「エンハンサー」がある。翅の遺伝子があっても発生しないという種もあり、エンハンサー、プロモーターの関わりを調べるうえで、ゲノム編集は非常に有用だ。

ある遺伝子が他の遺伝子の発現を制御

また、カブトムシ(写真2)の長く伸びたツノの形成には翅遺伝子と、もともと脚で発現している遺伝子とが機能することが知られています。遺伝子はそもそも単体で機能しているのではなく、ある遺伝子が従来と違う場所やタイミングで発現すると、その遺伝子が他の遺伝子の発現を制御するといったことがしばしば起こります。すると、まったく違う場所で突然何かが起こります。あたかも新しい現象が起きたように見えても、実は以前からある遺伝子のネットワークによるものだったということが分かってきているのです。

写真2 カブトムシカブトムシのツノでは、翅を形成する遺伝子と脚を形成する遺伝子が働いていることが分かった。翅の形成に遺伝子がどのように関わるのか、新しい展開が見られる。

このようなタンパク質を合成しないDNA領域の役割を知るうえでも、ゲノム編集が非常に役に立ちます。そのDNA領域自体を切り取ってしまったり、あるいは増やしたりすることで、役割を調べることができるようになったのです。

昆虫の例ではありませんが、ヘビは、脚の形成に関わる遺伝子「ソニック・ヘッジホッグ」を保有しているのですが、その遺伝子を調節する領域の一部がなくなっているために、脚が形成されないという報告がすでにあります。実際にゲノム編集によってソニック・ヘッジホッグの調節領域をヘビ型に編集すると、脚の形成が阻害されることが報告されています。これはタンパク質を合成する遺伝子があっても、遺伝子を発現させる領域が抜けることで表現型が影響されるという直接的な証明です。従来このような手法は限られたモデル生物でしか利用できませんでしたが、ゲノム編集の登場によりあらゆる生物で可能になりました。

先に触れたように翅を持たない無翅昆虫も、ショウジョウバエで翅を作るために必要な遺伝子群を持っています。ということは、翅の獲得には、それらの翅遺伝子をどのように発現させるのかを調節する領域のほうが重要であった可能性があります。ゲノム編集の手法を用いれば、そういった調節領域の役割を直接調べることができ、例えば有翅昆虫を無翅昆虫型に、無翅昆虫を有翅昆虫型に編集することも可能です。従来不可能であった遺伝子のネットワークを視野に入れた研究も進められますから、翅の謎の解明にさらに踏み込んだ研究ができるということなのです。