大隈良典博士がノーベル生理学・医学賞を受賞したオートファジー(自食作用)の研究が飛躍的に進んでいる。私たちを病気から守っているオートファジーが年齢とともに低下してしまう原因はルビコンというタンパク質であることが判明した。今まで経年劣化と考えられていた老化や死を遺伝子に組み込まれたプログラムと考えると、ルビコンの活性化を止められれば、老化のプログラムも止められるのだろうか。

イラストレーション/北澤平祐

大隈良典博士がノーベル生理学・医学賞を受賞したオートファジー(自食作用)の研究が飛躍的に進んでいる。私たちを病気から守っているオートファジーが年齢とともに低下してしまう原因はルビコンというタンパク質であることが判明した。今まで経年劣化と考えられていた老化や死を遺伝子に組み込まれたプログラムと考えると、ルビコンの活性化を止められれば、老化のプログラムも止められるのだろうか。

不老不死が人類の最たる願いの一つであるのは、4000年前から変わらない。人類最古の文学である『ギルガメシュ叙事詩』もこのテーマを扱っている。死を恐れるギルガメシュは、不死の力を持つ人を探し求めるが、紆余曲折の末、人間は死すべき運命だと聞く。不死の代わりにギルガメシュは「若返りの草」をもらうが、ヘビに草を食べられてしまい、最終的に若返りも叶わず運命を受け入れ死んでいく。

本書からは、人は死すべき運命を受け入れるべきだと受け取れるが、大阪大学大学院生命機能研究科と医学系研究科を兼任する吉森保教授は、生物という大きな視点で見ると、「死すべき運命」は必然だとは言えないという。

「ベニクラゲのような死ぬことのない生き物が見つかっています。ということは、生物は死ななくてもいいはずなのに、ベニクラゲ以外みんな死ぬのは、進化上有利であるからだという考えがあります。死なない生き物は、集団としては弱い。死んで代替わりしたほうが良かったから、わざわざ死ぬようになったという仮説です」

これは老化でも同様であると指摘する。

「アホウドリやハダカデバネズミ、ゾウガメなど年をとらないままで、あるとき突然死ぬ生き物がいます。それなのに、人間が老化するのは、老化したほうが種として有利だからだと進化生物学者は唱えています。例えば、ウサギの集団がキツネに狙われたら、年老いたウサギが犠牲になるものでしょう。年寄りがいなかったら、子どもが狙われて、種が途絶えてしまいます。人間の世界で、病気や感染症により、老人が先に死んでいくことにも通じることかもしれません」

老化も死も定められた運命ではなく、種として選択的に選んできたものだと吉森教授は述べる。

「老化は今までずっと経年劣化だと考えられて、もちろんその側面もありますが、僕の個人的な意見としては、老化と死は遺伝的にプログラムされているものではないかと思っています。というのも、例えばオートファジーは、加齢によってわざと活性が落とされていると思われるからです」

オートファジーとは、ギリシャ語で「オート」が「自分」、「ファジー」が「食べる」を意味し、「自食作用」と訳され、細胞が自己成分を分解する機能を指す。オートファジーの発見は1950年代だったが、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隈良典博士が酵母によってオートファジーのメカニズムに必要な遺伝子を1993年までに発見したことで、飛躍的に研究が進み、大きな注目を集めている。

吉森教授は、大隈博士とともにオートファジーの研究に携わり、酵母のオートファジーの仕組みは動物にも存在するだろうと考え、重要な遺伝子を明らかにしていった。そのなかで、オートファジーは発がん、神経変性疾患、2型糖尿病などの生活習慣病や心不全などの病気から、ウイルスなどが引き起こす感染症までを抑止していることが分かり、一方で老化や免疫、寿命についても大きく関わっていることが次々に解明されてきたという。

「オートファジーの役割の一つが細胞の新陳代謝です。人間がタンパク質を食べると、アミノ酸になった後ほとんどがエネルギーに使われます。ところがそれだけではなく、人間は1日に240gぐらい、ステーキ1枚分くらいのタンパク質を、自分のタンパク質から作り出しているんです。分解してまた同じものを作っても、見た目は変わらないので、長年この意味は分かっていませんでした」

このタンパク質を分解するのがオートファジーだという。細胞を構成するタンパク質は、能動的に合成と分解を繰り返している。そして細胞の中の余計なものを、細胞自体が取り除く、掃除機のような役割を果たしているのだ。

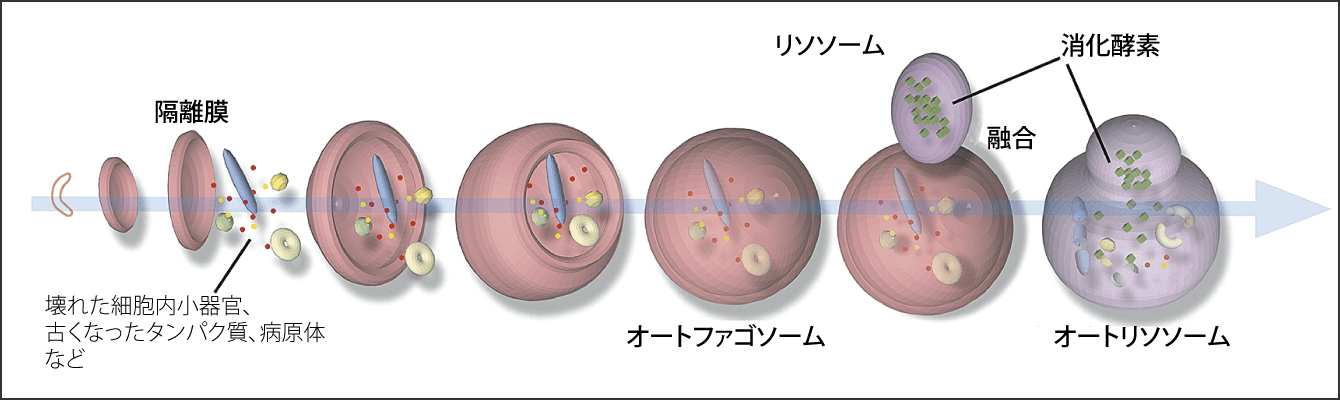

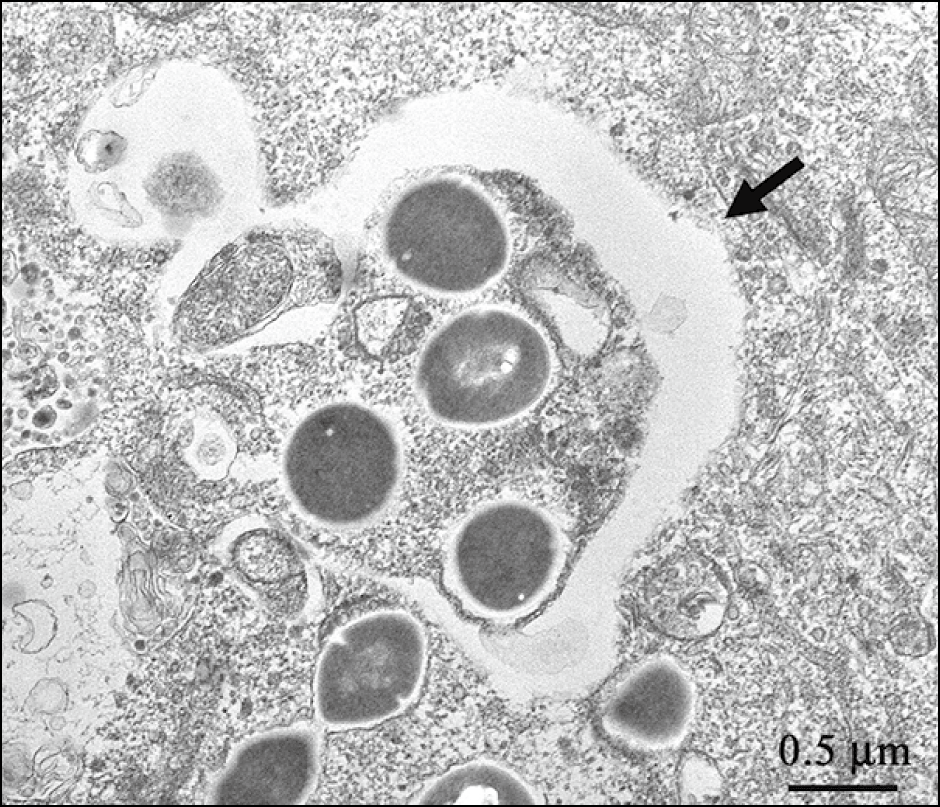

細胞の中に、お椀の形、あるいは空気を抜かれたサッカーボールに例えられる扁平な二重の膜が現れ、これがゲームのパックマンのように、ミトコンドリアなどの細胞内小器官やタンパク質を包み込んでいく。完全に包み込んで丸い袋状になったものはオートファゴソームと呼ばれる。このオートファゴソームに、リソソームというたくさんの消化酵素が入った器官が付着して融合し、オートリソソームができる。このオートリソソームの中で、タンパク質や細胞内小器官をアミノ酸に分解し、そこでできたアミノ酸が袋の外に出て、新しいタンパク質に合成し直されるという。つまり浄化の役割があるというのだ(図1、2)。

図1 オートファジーの過程隔離膜が壊れた細胞内小器官、古くなったタンパク質、病原体などを包み込んだオートファゴソームに、リソソームという器官が付着して融合し、オートリソソームができる。この中でタンパク質や細胞内小器官をアミノ酸に分解、そこでできたアミノ酸が新しいタンパク質に合成し直される。

図2 オートファゴソームの電子顕微鏡写真細胞に侵入したA群レンサ球菌(溶連菌)を包み込もうとしている隔離膜(矢印)の電子顕微鏡写真。

「オートファジーの一連の流れを止めたらどうなるかという実験を動物でしたら、あっという間に病気になってしまいました。中身を少しずつ壊してはその分、新しいものを作っているのですが、それは車の部品を毎日交換しているのと一緒です。新車を買っても何十日かしたら中古車になりますが、もし毎日部品を替えていたら何十日経っても新車のままでしょう。要するに中身を少しずつ変えることで若返っている。それを止めると病気になるのです」

そして吉森教授はさらに重要な発見をした。従来は、新陳代謝で細胞の中の何を壊すかについてはランダムであると考えられていた。

「通常の新陳代謝についてはランダムでしたが、細胞の中に病原体があったり、アルツハイマー病などの原因になるようなタンパク質の塊など、明らかに害になるようなものが現れると、オートファゴソームは狙い撃ちで選択的に捕捉してくれることが判明しました」

オートファゴソームは有害なものを包んで処理する働き、つまり細胞が持っている免疫のようなもので、有害物を選択して狙い撃ちにし、除去していることが分かったのだ。有害物は細菌だけではなく、ウイルスについても除去することが判明した。だが、ウイルスも賢くて、例えばHIV(ヒト免疫不全ウイルス)や新型コロナウイルスはこのオートファジーの働きを阻害している可能性があると吉森教授は述べる。

「新型コロナウイルスもオートファジーの働きを阻害しているのではないかと考え、現在調べています。もしも阻害の仕組みが分かれば、それをやめさせることができるのではないかと思います。ウイルスはそれ自体で増えることができず、必ず細胞の中で増殖するので、細胞の中のウイルスの増殖を止めることができれば感染症が抑制できるのではないかと考えています」

オートファジーの活性が低下することによって、引き起こされる病気は多い。もともと細胞はリソソームに消化酵素を持っているが、そこに穴が開くとその消化酵素が漏れてきてしまい危険である。ミトコンドリアも穴が開くと、有害な活性酸素を放出してしまう。このように有害な壊れたリソソームやミトコンドリアは、通常はオートファゴソームが包んで処理してくれているのだが、オートファジーの働きが落ちてしまうと、処理できずに残ってしまい、細胞の死につながり、心不全などが引き起こされることもある。活性酸素は遺伝子を傷つけるため、発がんの確率も上がるという。例えば、オートファジーができないマウスを作ると、肝臓がんが多発することも明らかになった。

「活性酸素が漏れてしまっても、それが持続しなければいい。オートファゴソームが穴の開いたミトコンドリアを包んで処理してくれれば問題ないのです。アルツハイマー病、パーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経変性疾患に共通しているのは、脳の細胞の中にタンパク質の塊ができてしまって、それによって細胞が死んでしまうことです。こういうものもオートファジーが分解してくれます」

なぜこのような病気が引き起こされてしまうのか。

「若年性のアルツハイマー病なども一部にありますが、大半は加齢性の疾患です。年を取るとオートファジーが低下するので、そこに関連があるかもしれないと考えています。全身でオートファジーができない動物を作ると生まれて1日で死んでしまいます。一方、脳でだけオートファジーができない動物は生きてはいけますが、若年でアルツハイマー病になります」

逆にオートファジーの効果によって、これらの神経変性疾患を防ぐことができるのではないかという研究も行われているという。

「これに関係するのが、2009年に私が見つけたタンパク質、ルビコンです。ルビコンはオートファジーがあまり活性化しすぎないようにブレーキの役割をするものです。オートファジーが活性化しすぎるといろいろと分解しすぎてしまうので、ブレーキをかけないといけないと想定されています。一方、大隅先生が見つけたタンパク質は、オートファジーを活性化するものです。その後、実際にルビコンのブレーキが利きすぎて病気になるケースも発見しました」

高脂肪食の摂取による脂肪肝は、日本人の人口の3割にも上る。これを放置しておくと肝硬変になり、肝がんになる可能性も高まる。生活習慣病だが、原因も治療法も分かっていない。

「我々の研究室と阪大の消化器内科の共同研究で分かったことは、脂肪肝になると肝臓でルビコンが増えるということです。ルビコンはブレーキなので、オートファジーが下がってしまう。細胞の中に脂肪を溜めるプールのようなものがあって、脂肪肝になるとそれが脂肪でパンパンになって細胞全体が膨らんでしまいます。普段はオートファジーが脂肪を分解しているのですが、オートファジーの活性が下がってしまうことによって、細胞に溜まってしまうことを発見しました」

そこで吉森教授は、ルビコンをなくしたらいいのではないかという仮説を立てて、ルビコンの遺伝子を破壊したマウスで実験した。そうすると、ルビコンが肝臓にないマウスは高脂肪食を摂っても、脂肪肝にならなかったという。

「これは非常に重要な発見でした。それまでオートファジーと病気の関係についてはいろいろ言われていましたが、因果関係がはっきりしているのは、遺伝子のせいでオートファジーが下がっているような非常に稀な遺伝病や、人為的に遺伝子を破壊した動物についてだけでした。一方、脂肪肝は人口の3割の人が発症する、環境要因による病気です。遺伝子が正常でも環境要因、つまり食事の内容でオートファジーが低下して病気になることを発見した初めての例でした」

ルビコンを除去することで、病気を防ぐことができるかもしれない。

そして、吉森教授は病気だけではなく、老化とオートファジーの関係にも着目して研究した。

「年を取るとオートファジーが低下してしまう原因は、実はルビコンであることも判明しました。年を取ると全身の多くの臓器でルビコンが増える。つまり年を取っただけで、高脂肪食を食べたのと同じ状態になってしまうのです。理由はまだ分からないのですが、年を取るとルビコンの遺伝子が活性化するので、何らかのスイッチが入るのではないかと思っています」

つまり、「劣化ではない」という。

「わざわざスイッチが入っているので、そのようにプログラムされている可能性が高いですね。年を取ったら死ぬように」

ルビコンが増えればすぐに死ぬわけではないが、線虫の場合ルビコンがなければ寿命が1.2倍になることも明らかになった。現在マウスを使った実験を行っており、ルビコンをなくすことで、加齢で発病率が上がるある病気の発症が抑えられているという結果がすでに出ているという。寿命にまで関わるとは驚きの結果のように思えるが、吉森教授は「寿命が延びることは実験前から予想していた」という。

「それよりもこの後に見つかったことは、我々が予想していなかったものでした。線虫の運動量を調べたところ、通常は生まれて5日目で老化により動きが鈍くなります。一方、ルビコンがない線虫は2倍ほどよく動くことが分かりました。活動量が低下しないということは、老化していないということです」

つまり、ルビコンが溜まってくるのが老化の表れの一つであり、それを止めてやれば、寿命が1.2倍になり、活動量も増えるというのだ。マウスでは、活動量が増加しただけではなく、加齢に伴って増える腎線維症やパーキンソン病が抑制された。

「もちろん、寿命を延ばすことはいいことなのかという根源的な問いはあります。日本は世界有数の長寿国ですが、有病率の高さでも世界有数です。健康長寿でないと、寿命を延ばす意味がないでしょう。しかしオートファジーを上げることで、健康で長生きできる可能性も見えてくるように思います」

寿命が延びるのはいいことか悪いことか、寿命が延びたらどう対応するのか。確かにすぐに答えは出ない。ただし科学技術の登場する前に考えておかなければ、社会として対応することはできないだろう。

「私自身は長生きしたいと思います。オートファジーはまだ謎に満ちています。例えば、なぜルビコンを増やすようなプログラムがあるのか、長生きしてもっと追求していきたいです」

どうして「ルビコン」と命名したのか最後に尋ねた。

「タンパク質の特徴を表した長い名前の略称ですが、その頭文字の組み合わせでルビコンという文字ができると気づきました。面白いのはルビコンはある酵素にくっつくのですが、その酵素は大隅先生が見つけたATG14とくっついているとオートファジーを作るほうに働く。ところが、ATG14の代わりにルビコンにくっつくとブレーキをかけて、まったく逆転してしまう。シーザーがルビコン川を渡るときに、『賽は投げられた』と言ったのは有名ですが、シーザーは皇帝になろうと決意し、今まで守っていたローマ共和国に攻め込みます。事象が思いっきり反転することは、ルビコンの働きに通じるように思いました」

アンチエイジングの賽もすでに投げられている。何を選ぶのか、今一度ギルガメシュの葛藤と、最新の科学の両方を見据えて考えてみたいと思った。