哺乳類の持つ嗅覚は、環境に応じて進化した五感の中で最も起源の古い機能だ。天敵から身を守る、腐敗したものを避けるなど、生存に関わる重要な感覚だが、人間にとっては、おいしく食べる、という意味合いも大きい。より良い食べ物を得るために脳が発達し、おいしいものを追求してさらに脳は大きくなる―こうした相乗作用もヒトの嗅覚にはあるのではないかという。こうしてヒトが特異的に進化させてきた嗅覚は、人類進化の謎を解く鍵となるかもしれない。

特集 においの科学 〈巻頭インタビュー〉

おいしさを感じる嗅覚は人類進化の謎を解く鍵!?

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

匂いとは一体どういうものなのでしょうか?

私たち人間が感じている匂いの実体は、基本的に空気中を漂う揮発性の分子です。その分子が嗅覚受容体と結びついて情報が脳に伝達し「匂い」として感じられるのです。つまり受容体あっての匂いであって、本来、分子に匂いはありません。それを踏まえて、ここでは受容体に結合して匂いとして認識される分子を「匂い分子」と呼びます。

鼻にある約500万個の嗅神経細胞

多くの匂い分子は、炭素、酸素、水素、窒素、硫黄から構成された有機物ですが、どういう形、結合をしている分子が匂うのかといった一般的な法則は存在しないとされています。「硫黄が入っている分子は臭いかもしれない」「エステル分子はフルーティな香りがすることが多い」程度は予測できますが、これが当てはまらないことも少なくありません。これは嗅覚受容体の種類が非常に多く、1つの受容体が複数の分子と結合するといった特有の性質と関連しているでしょう。

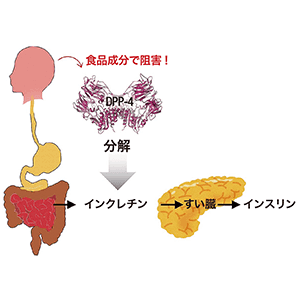

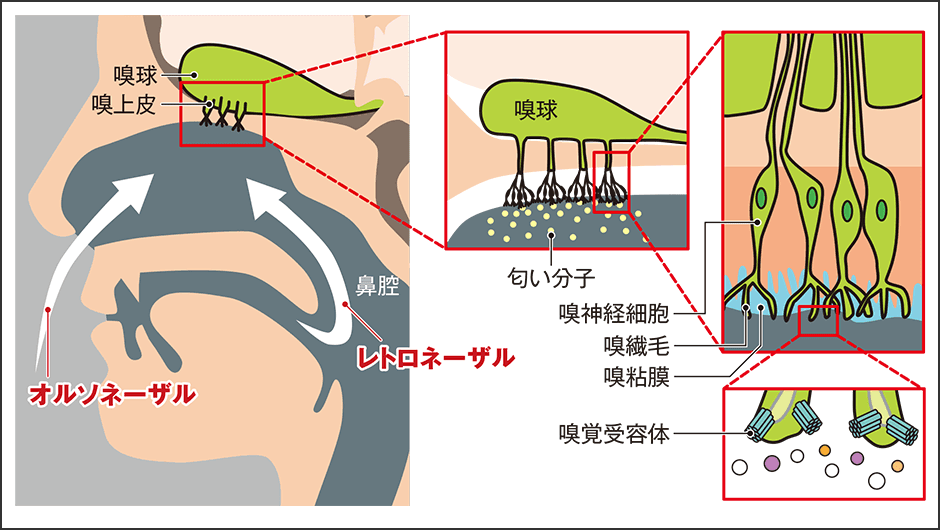

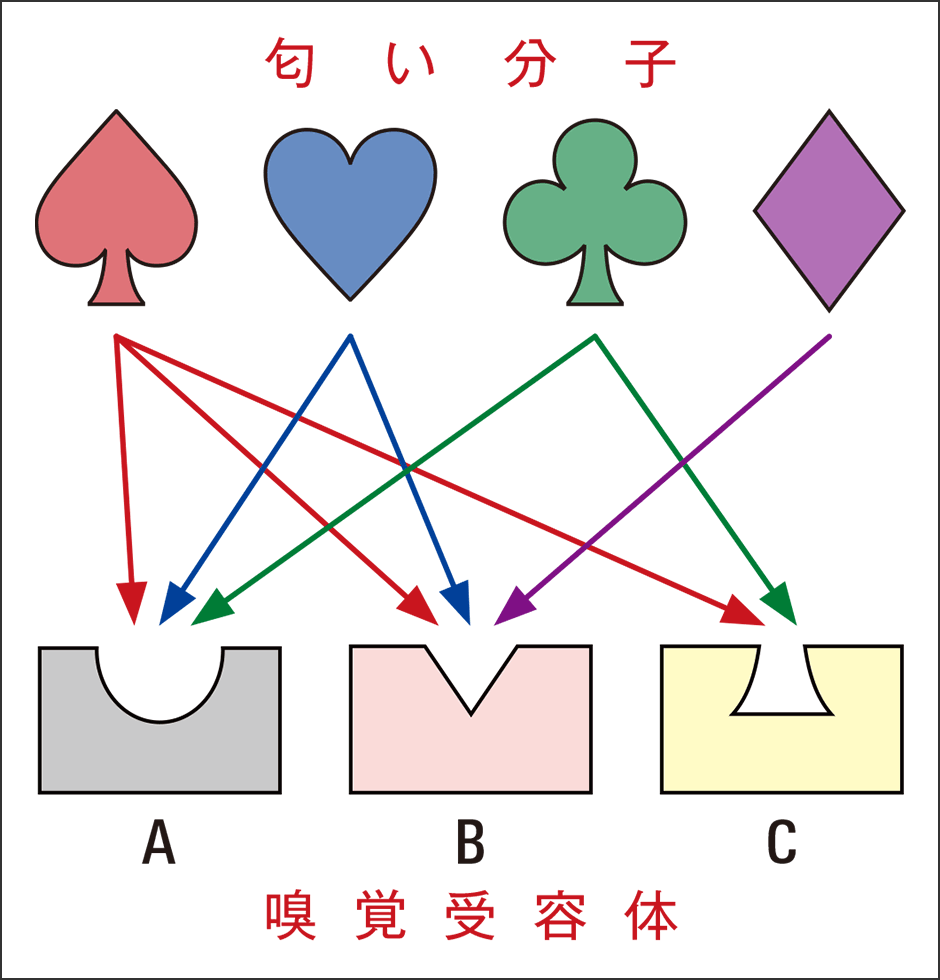

最初に、匂う仕組みを説明しましょう(図1)。

図1 匂いの仕組み匂い分子は鼻腔の天井にある嗅上皮部分にある嗅覚受容体に届く。呼吸など空気中を漂う分子が鼻に入り嗅上皮に到達する経路を「オルソネーザル」、食べ物を飲み込むときに喉から上がってきた匂い分子が捉えられる経路を「レトロネーザル」という。

鼻の嗅上皮には、嗅粘膜で覆われた約500万個の嗅神経細胞があり、嗅繊毛というヒゲのようなものが伸びています。嗅覚受容体は嗅繊毛の表面にあり、匂い分子がこの受容体と結合すると、その情報が嗅神経細胞から脳の嗅球という領域に伝えられます。嗅球は匂いの情報を統合する場として、嗅上皮のすぐ上に位置しています。さらに嗅皮質や眼窩前頭皮質といった領域に情報が伝達され匂いとして認識され、情動や生理的な反応を起こすとされています。ただ、この脳内の情報処理がどのようになされるのか、その機序は、まだよくわかっていません。

ヒトにはさらに「レトロネーザル」という匂いの経路があります。食べ物が発した匂い分子は、喉の奥を経由して嗅上皮に到達します。この匂いが食べ物の「味」を大きく左右するものであることは、経験的にも知られているでしょう。

嗅覚の複雑さは、先にも触れたように、まず受容体の種類の多さに起因しています。ヒトの場合、嗅覚受容体は約400種ありますが、色を見るための光受容体が3種であることを考えれば、嗅覚の複雑さが想像できます。

嗅神経細胞は約500万個あり、各細胞は約400種の受容体のうち、どれか1つを発現しています。すると、同一の受容体を発現している細胞は平均して1万個程度となります。その細胞が嗅上皮の中にランダムに存在しています。

しかも嗅覚受容体は、受容体としては少し変わっています。例えば、あるホルモンとそれに結合する受容体は1対1の対応であり、少しでも合致しなければ結合もせず、作用もしません。ところが嗅覚受容体は、1種類の受容体にさまざまな匂い分子が結合することができる多対多の対応になっているのです。むしろ嗅覚受容体は、匂い分子の一部を認識するとされています(図2)。

図2 組み合わせ符合匂い分子の丸い部分を認識できる受容体Aは、クラブ、ハート、スペードと結合して活性化し、ダイヤとは結合しない。受容体Bはクラブ以外の匂い分子と結合して活性化するなど、活性化に多様なパターンがある。

濃度が低くなると花の香りに

一般に受容体というのは非常に特異性が高い設計になっているのですが、嗅覚受容体の場合はどういう匂い分子が来るのかわからないため、ルーズな結合をするようになったのでしょう。受容体の数と、その活性化のパターンを変えることで、無数にある匂い分子を識別する能力を備えたのではないかと考えられます。

例えば、1杯のコーヒーに含まれる香気成分は300種程度とされており、私たちは、それらが調和して醸し出すコーヒー特有の香りを楽しむことができます。しかも、匂い分子の中には、濃度によってまったく感じ方の異なるものがいくつもあります。

スカトール分子は哺乳類の糞が放つ「臭い」匂いですが、濃度が低くなると甘い花の香りに変化していきます。例えば、ジャスミンの花の香りには低濃度のスカトールが含まれています。同じ匂い分子でも濃度が違うというだけで、異なる情報として認識するシステムが嗅覚です。

五感でも、例えば味覚の苦味の認識はかなり異なります。苦味の受容体はヒトでは25種類あるのですが、それが1個の細胞で発現しています。受容体の数から、論理上は25種類の苦味を区別することができるとしても、脳は苦味の種類を区別しません。毒かどうかわかればよいというシステムになっているということです。

ヒトにとって匂いの意味は生得的なものではないとされています。味覚は違います。新生児の舌に苦味成分を垂らせば嫌な顔をし、甘味成分ならうれしそうな表情になります。毒や栄養を識別するために遺伝的にプログラムされているのです。嗅覚においては、マウスはキツネのような捕食者の匂いを嗅ぐと、これまで一度もその匂いを嗅いだことがなくても、体が硬直してフリージングという状態になります。捕食者が近くにいるから動くなという意味があるからです。

しかし、ヒトには生得的に嫌ったり好んだりするような匂い分子はありません。その匂いが好ましいのか、忌避すべきなのかは学習していくものとされています。というのも、匂いの意味は住む環境によって変化するからです。そもそも受容体というのは、体の一番外側にあって、外界を感知するという役割がありますから、環境に応じて変わるというのは理にかなったことでしょう。

ヒトの進化を紐解く有効な手段

匂いの情報をつかさどる嗅球という領域は、ヒトでは大脳新皮質と離れた所にありますが、ヒトだけでなく、どんな動物でも脳の本体とは離れて独立しています。嗅球は、魚類にもあり、脊椎動物にもすべて保存されているプリミティブな部位です。「プリミティブ」というのは、昔からある、進化的な起源が古いという意味であって、それぞれの進化に従って、嗅覚の意味も異なってきました。

極端な例では、イルカには、匂いの情報を処理する嗅球がありません。進化の過程で嗅覚受容体遺伝子もほとんど失われてしまいました。その代わり、メロン体と呼ばれる脂肪組織から音波を発して物体までの距離、大きさなどを測る反響定位という能力を獲得しました。聴覚に依存する進化をしたということです。

つまり、嗅覚という古くからある機能の進化を解明することは、ひいてはヒトの進化そのものの秘密を紐解く有効な手段ともなり得るのではないでしょうか。

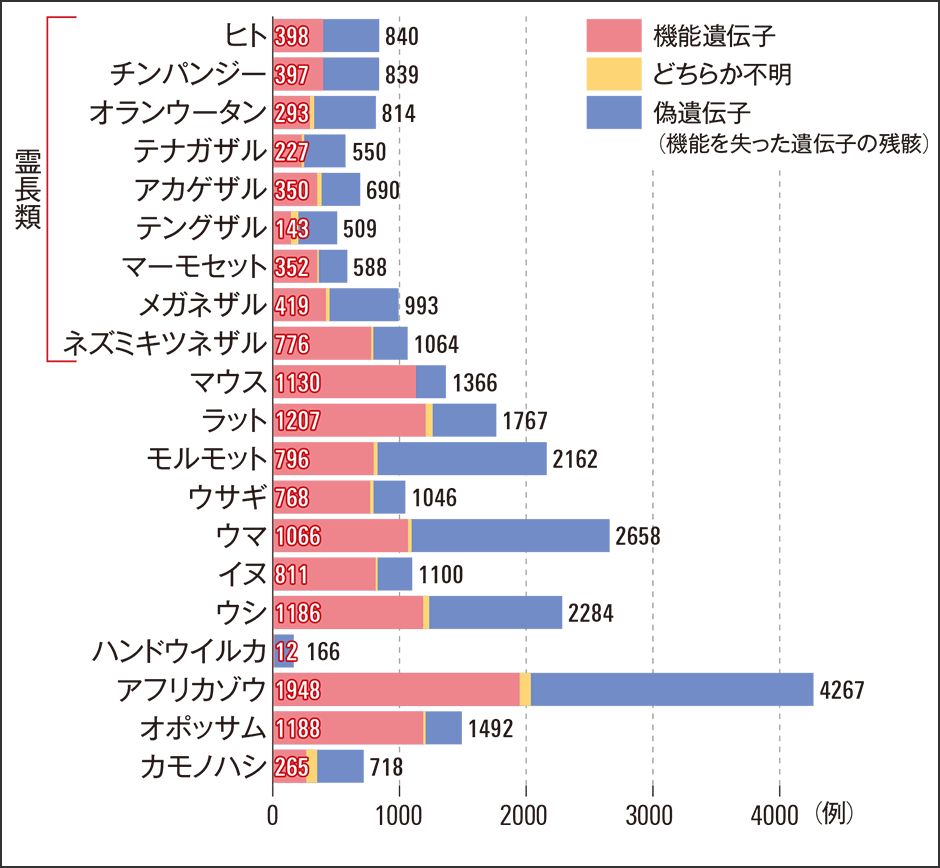

私たちは、さまざまな動物のゲノム配列を解析して、嗅覚受容体遺伝子を調べています。これまでの研究で、哺乳類のうち、嗅覚受容体遺伝子の数が最も多いのは、アフリカゾウという結果が出ました(図3)。

図3 哺乳類の嗅覚受容体遺伝子の数アフリカゾウが最も多くの嗅覚受容体遺伝子を持っているのは意外だが、ヒトも思われているほど少なくない。

遺伝子の数が多いということは、受容体の種類が多いということです。確かにゾウは嗅覚を使って外界の情報を得ているように見えますし、実際ゾウ同士の匂いによるコミュニケーションも盛んです。ではアフリカゾウは、イヌやヒトよりもはるかに嗅覚が優れているのでしょうか。

しかし「鼻が利く」と言うとき、それはわずかな匂いを関知できることと、多種の匂いを嗅ぎ分けることの2つの意味を持つことも忘れてはなりません。嗅覚受容体は多対多の対応ですから、受容体の種類が多いということは、嗅ぎ分ける能力が高いだろうと推定できます。

他方、イヌは嗅覚受容体遺伝子が約800個しかありませんが、嗅神経細胞は、ヒトの約500万個に対して約2億個あるとされています。受容体の種類はさほど多くないとしても、数は圧倒的で、その分、わずかな匂い分子も感知できるということなのです。

このように、特定の匂いへの感度を上げたり、感知できる匂いの幅を広げたり、あるいは放棄したりと、嗅覚はそれぞれの動物の環境に適した形で柔軟に進化した機能といえます。

翻って私は、現在のヒトにおいても、嗅覚がヒトをヒトたらしめたと考えています。その論拠について、少し話が遠回りになりますが、嗅覚受容体の「遺伝子重複」から説明したいと思います。

嗅覚受容体の遺伝子はヒトで400個ほどですが、ヒトによって数に多少があり、また持っている遺伝子も違います。嗅覚受容体遺伝子は、遺伝子の中でも個人差が大きいものとして知られています。

嗅覚受容体遺伝子は、元は1個だったのですが、進化の過程で、増えたり減ったりして、ヒトでは400個になりました。まず、遺伝子が増えることについて説明しましょう。

細胞が分裂する際にはDNA(染色体)のコピーがつくられますが、意外に頻繁に、間違って同じ場所を2回コピーしてしまうようなエラーが起きています。それが偶然、遺伝子を含む染色体の領域に起きると、元の染色体に1個しかなかった遺伝子が2個になります。

しかし、これだけではその種において遺伝子が増えたことにはなりません。遺伝子重複は、嗅覚受容体遺伝子以外の遺伝子にもありますが、他の遺伝子で起きることはごくまれです。なぜなら、遺伝子はただゲノムに収納されているのではなく、発現が調節され、どの細胞で、どのタイミングで、どのくらいの量のどんなタンパク質をつくるかという命令がゲノムのどこか別の所に書き込まれています。ですから、ある遺伝子が2倍になったとしたら、発現を調節する部分も2倍になる必要がありますが、すると今度はタンパク質が2倍つくられてしまいます。そんな事態が頻繁に起きては困りますから、複製のエラーまではあっても、それが集団全体に共有されるようになることはほとんどありません。

ところが、嗅覚受容体の場合は細胞1個に1種類しか発現しないので、ゲノム中にいくつ遺伝子があるのかは問題にならず、遺伝子の数が増えることを容認しやすいのです。

しかも、まったく同じ遺伝子が2個あっても生物にはメリットがないのですが、増えた一方に突然変異が起きると、嗅覚受容体遺伝子なら、結合できる匂い分子が変わるので、嗅覚受容体の種類が増えることになります。ホルモン受容体では、結合できる分子がないので役に立たないのですが、多対多の対応である嗅覚受容体の場合、今まで識別できなかった匂いを識別できるようになるという新しい機能を簡単に獲得することになるのです。

また、どの遺伝子にも、減るという現象が起きます。そしてその遺伝子が担っていた機能が失われた結果、生存に不都合なら、その個体は生き残れず、集団中にその遺伝子が広まることはありません。ところが、嗅覚受容体遺伝子は、受容体が多対多の対応なので1個失っても影響が少ないのです。

入れ替わりが激しい嗅覚受容体遺伝子

こうしてみると嗅覚受容体遺伝子は、他の受容体に比べて遺伝子のターンオーバー(入れ替わり)が圧倒的に激しいわけです。実際、哺乳類の進化の過程では数百個の増減が起きているので、数の上では同じように見えるのですが、中身はまったく違うものになっています。

苦味受容体は、マウスが36種類ほどとヒトより数は多いのですが、共有するものも多く、哺乳類全体で見ても遺伝子のレパートリーはそれほど変わっていないこととは対照的です。苦味は毒を感知する普遍的な機能と考えれば納得できるのですが、ということは、生きる環境に依存し、どういう匂いを感知できることに意味があったのか、嗅覚受容体遺伝子の変化を見ることは、その種の進化の過程を見ることに他なりません。

ですから、ヒトに関しても同様に、嗅覚受容体遺伝子の変化を見ることは、ヒトをヒトたらしめているものが何か、どのようなことかを知る手掛かりになるのではないでしょうか。

ヒトは視覚からの情報量が多いといいますが、視覚の受容体は、ヒトとチンパンジーでは、受容体の数も同じ、応答する光の波長もほぼ同じなので、情報を脳内でどう処理するかの違いはあるものの、ヒトが見ている世界とチンパンジーが見ている世界は、それほど変わらないはずです。嗅覚は違います。ゲノムの98%が同一とされているチンパンジーでも、ヒトと共通して持っている嗅覚受容体遺伝子は約75%、400個のうち約300個しか共有していません。ヒトが特異的に進化させてきた受容体がどういうものかを知ることは、ヒトへの進化を紐解く鍵となると考えています。

2つ目に、ヒトにとって食べることの楽しみは、生きる上で大きな意味を持っています。他の動物にはない特徴です。これはレトロネーザルという匂いの経路があればこそ、なのです。レトロネーザルは基本的に人類にしかありません。少なくともイヌやマウスにはないのです。

苦味は1種類しか感じられないのに、コーヒーをおいしいと感じるのは、300種程度の香気成分が嗅覚を刺激するからです。しかも、ヒトは火を使うことによって調理をし、さらに食欲を刺激する匂いが生まれることになりました。

天敵から逃れるなど生存のためではなく、ヒトにとっては、よりおいしい食べ物を得る、選ぶために嗅覚の意味が大きくなっているのです。より良い食べ物を選ぶためには脳の発達も必要になりますし、エネルギー効率が良くなり、相乗的に脳が発達するようになり、さらに良い食べ物を手に入れられ、ますます脳が大きくなるといったポジティブ・フィードバックが働いているのかもしれません。

ヒトにとって嗅覚は重要ではないといわれることもありますが、私は、むしろ嗅覚の重要性がヒトで増していると考えています。ヒトがどのようにヒトになったのか、今後も嗅覚を軸に解明していきたいと考えています。