嗅覚を通じた刺激は、快・不快などの心理のみならず、何らかの行動を誘発することがある。におい成分がもたらす恐怖感と忌避行動に関する研究は、野生動物による食害防止策などにすでに応用されているが、嗅覚のにおい受容体がヒトの行動にも影響を与えていることが近年明らかになってきた。分娩を促すオキシトシンというホルモンは“幸福ホルモン”としても知られるが、さまざまな社会行動や嗅覚機能を調整する神経伝達物質としても受容体に作用する。

特集 においの科学 心理・行動に影響を与えるにおいと受容体の仕組み

文/茂木登志子 イラストレーション/千野六久

例えば麦茶やほうじ茶、コーヒーなどがあるとしよう。いずれも口に運ぶ際に鼻腔から、あるいは口腔から鼻咽頭経由で伝わるその香ばしいにおいが、より味わいを深くするのではないだろうか。このように、おいしいという味覚の満足度には、においの作用も大きい。

オオカミの尿にある恐怖を誘起させる物質

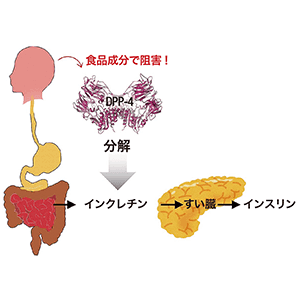

例に挙げた香ばしさの正体は、アルキルピラジンという香気成分ピラジン類の一つで、私たちヒトの食欲をそそる食品に多く存在している。ところが同じにおいでも、種によってはまったく違う反応を示すことがある。野生動物がオオカミの尿中にあるピラジン類のにおいを嗅ぐと、食欲をそそる香ばしさではなく「捕食される恐怖」を感じるのだという。

これを実験で明らかにしたのが、日本大学生物資源科学部の長田和実教授だ。およそ10年前、エゾシカの食害に悩む北海道の大学に在職当時に取り組んでいた研究だ。

「捕食動物が発するにおいが被食動物に恐怖を引き起こす場合、言い換えると被食動物の生存に有益な場合、そのにおいはカイロモン(kairomone)と呼ばれています。シカがオオカミを恐れていることは生態学者により科学的に示されていました。また、その他の小動物たちがオオカミを恐れていることもよく知られています。そうしたことから、シカや小動物が寄り付かないように、食害防止策としてオオカミの尿が用いられています。ところが、その効果にばらつきがあります。そこで、オオカミの尿中の成分とそれを嗅いだ動物の反応について、神経生理学の研究者と共同研究を行いました」

長田教授はガスクロマトグラフィー(Gas Chromatography:複数の成分が混ざった化合物を個々の成分に分離する分析手法の一つ)を駆使する化学分析の専門家として、におい物質と実験動物の反応(心理・行動)、およびそうした反応を引き起こすにおい物質の特定に取り組んだ。その結果、オオカミ尿中のピラジン化合物が、マウスやラットにとっては、動物種を超えて恐怖を誘起するカイロモンであることを見いだした。実験動物がこのにおいを嗅ぐと、瞬時に警戒反応を示し、やがてすくみあがるのを目の当たりにしたという。

長田教授らの研究グループは、瞬時に恐怖行動を誘起するにおい成分の特定と神経機構を解明する研究に取り組んだ。

フェロモンをキャッチする嗅覚経路

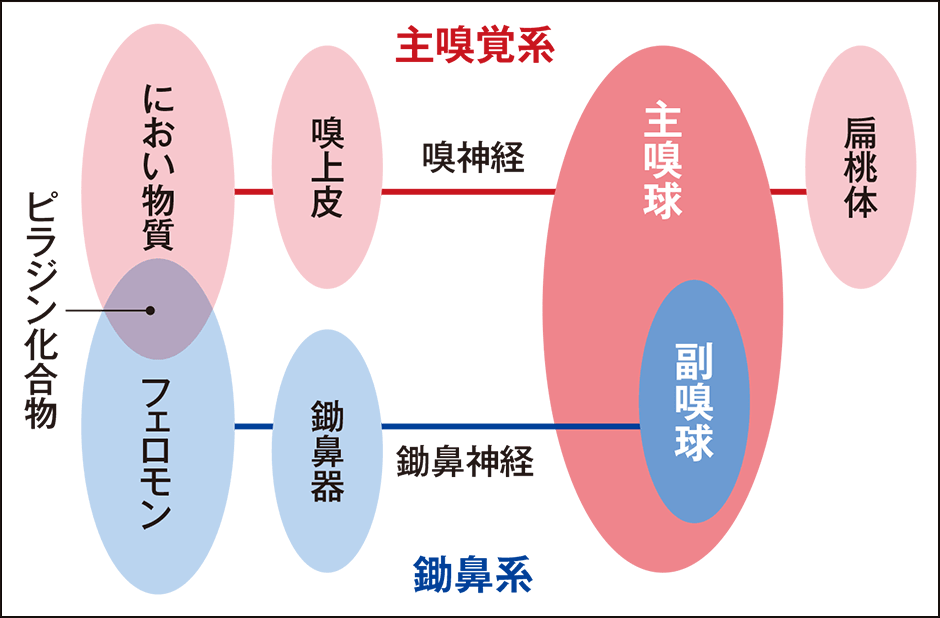

ヒトの場合、におい物質は鼻腔最上部の嗅上皮という粘膜で感知され、電気信号として嗅神経を通り、嗅球、嗅皮質へと伝達され、においの識別や、においを嗅いだ場面の回想などが行われる。また扁桃体でにおいの良し悪しを決定する情報処理が行われる。その後に、例えば嫌なにおいと判断して顔をしかめたり、においを避けようとするような行動が見られる。

四肢動物の場合、こうした主嗅覚系に加えてもう一つ鋤鼻系という嗅覚経路がある。主嗅覚系では主に大気中のにおいを、鋤鼻系では分泌物に含まれるフェロモンなどをキャッチしている。扁桃体で情報処理をして、においに反応した行動につながるのはヒトと同じだ(図1)。

図1 2つの嗅覚経路で感じるにおい四肢動物は主嗅覚系と鋤鼻系で、においを嗅ぎ分けている。だが、天敵など生存に関わるにおいは両方で嗅ぐ。

しかし、瞬時にすくみあがるという反応は、あまりにも速い。そこにはどんな仕組みがあるのだろうか。

「扁桃体には特定の行動を誘発する細胞があり、命に関わるようなにおいの場合、その正体を判断する前に行動開始のスイッチが入ります。これが瞬時の反応を誘発していると考えられます。そして、扁桃体はさまざまな感覚の情報処理を担っていますが、このような判断前の行動誘発は嗅覚特有のものです」

また、従来は主嗅覚系と鋤鼻系では情報処理の時間スケールが大きく異なると考えられていた。しかし、四肢動物は主嗅覚系と鋤鼻系の2つの嗅覚系を使って、生物学的に特に重要な意味を持つ異性や天敵のにおいをキャッチしている。

「実験動物がピラジン化合物を嗅いだときには、主嗅覚系、鋤鼻系の両方を刺激し、恐怖誘発の情報を受容し、扁桃体や視床下部などを活性化します。その結果、先天的な恐怖行動や皮膚温低下などの自律神経反応を引き起こすことが明らかになりました」

さらにピラジン化合物のうち、3~4個の炭素原子から成るアルキル基を持つピラジンが、警戒行動を強く引き起こすことが示唆されたという。

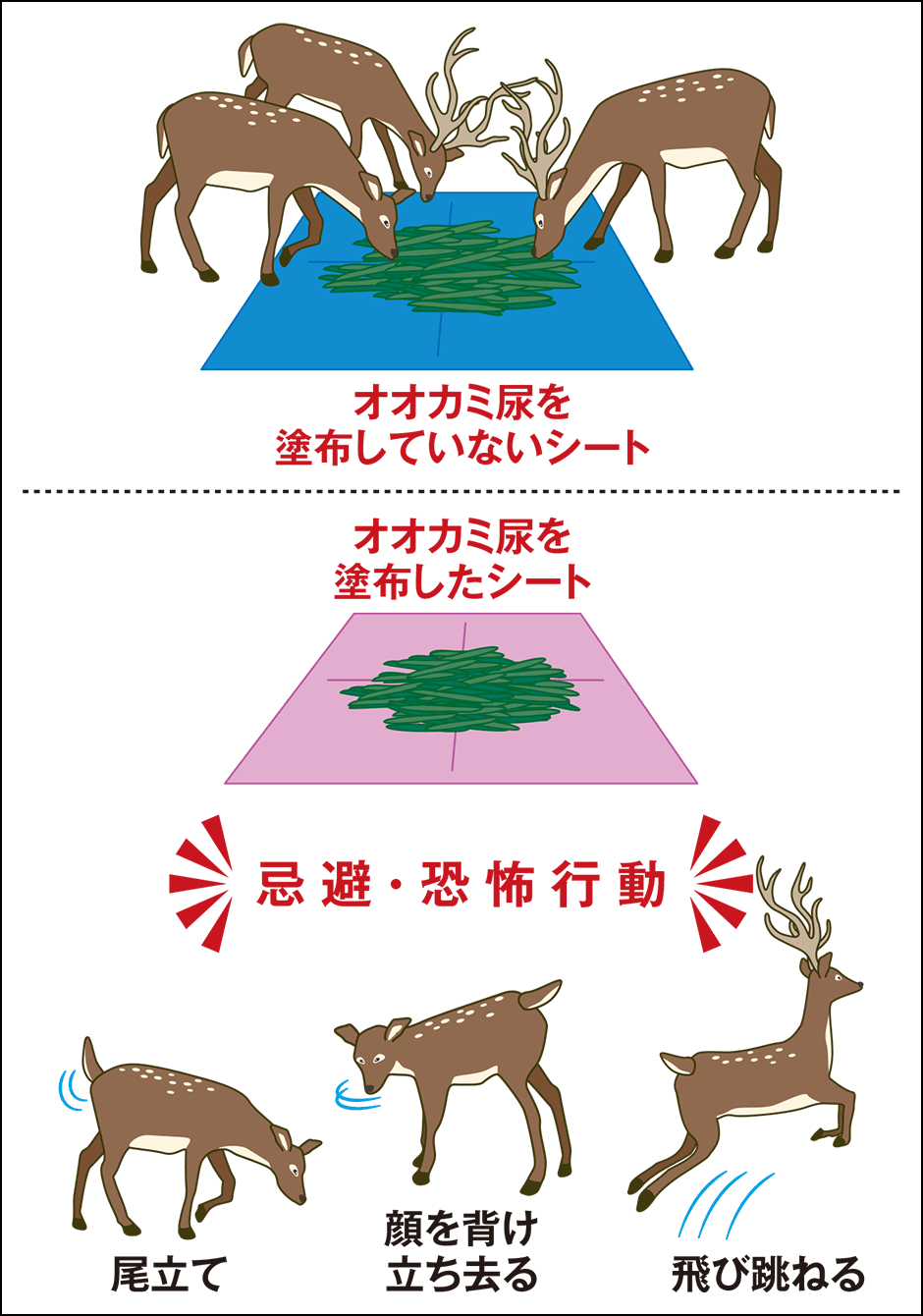

「私たちの研究グループは、野外での実験も行いました。エゾシカ牧場の協力を得て、餌場にアルキルピラジン化合物のにおい発生器を設置したシートを置きました。すると、多くのエゾシカは雌雄関係なく“恐怖のにおい”から遠ざかった場所で摂食するという忌避行動が見られました(図2)。ごくわずかにアルキルピラジン化合物に接近するものもいましたが、それはオスの中でも強い、群れのリーダー的なエゾシカでした」

図2 オオカミ尿を用いたエゾシカの実験長田教授らの野外実験では、オオカミ尿を塗布したシートと塗布していないシートを餌場に置いた。エゾシカたちは、天敵のにおいがするシートを避け、においのしないシートのある餌場に集まった。

よく知られているように、ニホンオオカミは100年以上前に絶滅してしまった。実験室のマウスやラットはもちろんのこと、エゾシカにもオオカミとの遭遇体験などない。においの学習や記憶もない。したがって、においの学習や記憶が誘発する忌避ではないはずだ。どうしてこういう行動が起こるのだろうか。

「おそらく、現在の野生動物たちは、オオカミの尿からカイロモンを嗅ぎ分けて、捕食から逃れた動物たちの末裔ではないでしょうか。生き延びるために、どんなにおいを嗅いだら身を守るのか、遺伝子レベルで情報が伝えられているのかもしれません」

私たちヒトは文明によって食物連鎖の頂上に位置している。だからこそ、野生動物が恐怖を感じるにおいを、おいしさにつながる香ばしさと感じることができるのかもしれない。

においは社会行動にも影響する

においは食物連鎖に関連しているだけではない。かつて長田教授が在籍していたアメリカの研究所で、異性を好きになる決め手を調査したことがあった。男性は“見た目”で女性は“におい”だった。まさに鼻持ちならない男は好かれないということだ。

近年、長田教授が関心を寄せているのが嗅覚とヒトの社会性だという。そのキーワードがオキシトシンだ。

オキシトシン(Oxytocin)は、分娩時に子宮収縮を起こさせたり、赤ちゃんが乳房の乳頭を吸引する刺激によって分泌され、乳汁射出を促す。また、好きな人と見つめあったりペットと触れ合ったりするなど、幸せを感じているときに分泌される。こうしたことから“幸福ホルモン”として一般にも知られるようになった。

「オキシトシンは、視床下部の視索上核と室傍核でつくられます。脳下垂体後葉で分泌され、ホルモンとして血中に放出され前述のような分娩・乳射に働くことが知られていました。また、そうしたホルモンの働きとは別にもう一つ、さまざまな社会行動を調整する脳内シグナルとして作用することが最近の研究で明らかになってきています」

それが長田教授のにおいに関わる最新研究テーマでもある。

例えば、オオカミの尿を嗅いでも、天敵と判断できなければ生命危機に直結する。同じようにヒトの社会でも、安心できる相手なのか、近づくと危険な敵なのか、という判断は大事だ。そして、人間関係構築や社会での立ち位置や振る舞いなど、社会形成に伴うさまざまな判断が求められる。ところが、いわゆる空気が読めないというか、そういう判断ができなくて社会形成に支障を来す人々がいる。そうした極端な傾向を示すのが自閉スペクトラム症だ。

「自閉スペクトラム症の症状の一つとして、嗅覚行動の異常があるということを聞きました。例えば、他の人たちには何も感じられないけれど“ある部屋が臭くて入れない”とか、リンゴのにおいばかり嗅いでいるといったようなことです。においを嗅ぐということは、想像以上にドラマチックな変化を私たちの脳や体に引き起こすのかもしれません」

オキシトシンは受容体と結合して初めて効果が発揮される。そして、嗅覚に関わる扁桃体や嗅球にはオキシトシン受容体がとても多い。神経伝達物質としてのオキシトシン 、その受容体、そして受容体が多く分布する部位。ここから長田教授は嗅覚と社会行動には何らかの関係があるのではないかと考えるようになった。

実は、自閉スペクトラム症研究に関わる実験では、オキシトシン受容体の半欠損、完全欠損の実験動物が用いられているという。

「通常の実験動物は自分の仲間はわかっているので、においを嗅ぎ合ったりしません。しかし、外から新参者が入ってくるとクンクンにおいを嗅ぎます。ところが、オキシトシン半欠損あるいは完全欠損の実験動物はそういう文脈に沿った行動をしません。こうしたことを踏まえ、嗅覚行動異常という視点からオキシトシン受容体の研究に取り組むようになりました」

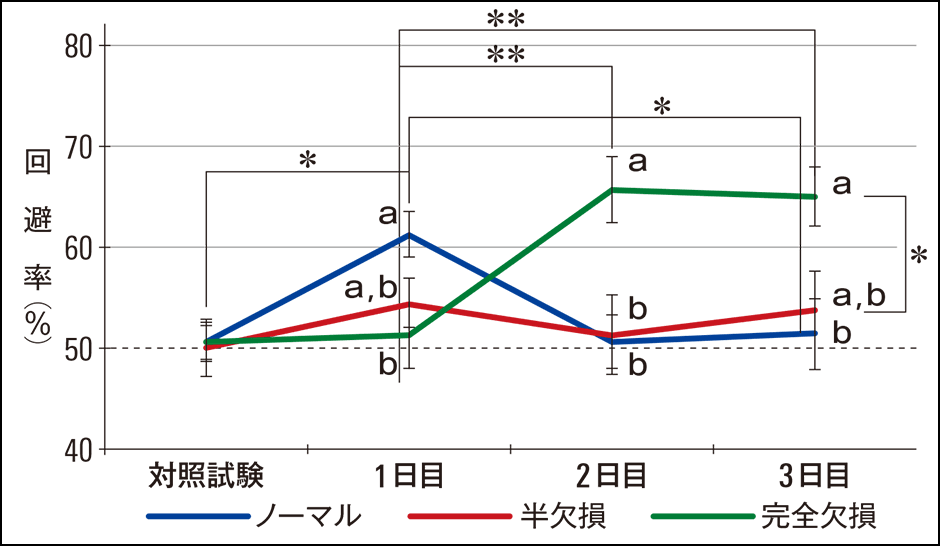

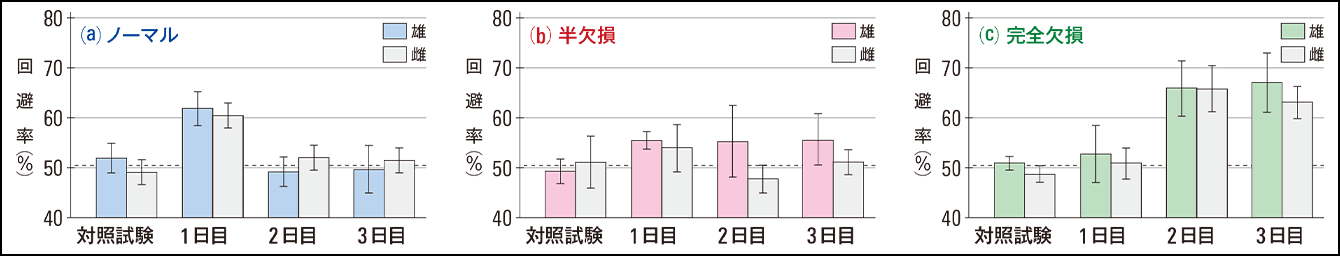

Y字型迷路を作り、ノーマル、オキシトシン受容体の半欠損、完全欠損の3種の実験動物(マウス)たちが不快なにおい(酪酸:食品の腐敗臭や、足裏の悪臭、ギンナンが熟したときのようなにおい)に直面したときの行動応答を比較する実験を行った(図3-1, 2)。

Osada, Ohta, Takai, Miyazono, Kashiwayanagi, Hidema, Nishimori. Oxytocin receptor signaling contributes to olfactory avoidance behavior induced by an unpleasant odorant. Fig2. Biology Open, 2018 Sep 26;7(9)を改変

Osada, Ohta, Takai, Miyazono, Kashiwayanagi, Hidema, Nishimori. Oxytocin receptor signaling contributes to olfactory avoidance behavior induced by an unpleasant odorant. Fig2. Biology Open, 2018 Sep 26;7(9)を改変

図3-1 時間の経過に伴う回避率の変化ノーマル、オキシトシン受容体の半欠損、完全欠損の3種のマウスをY字型迷路に置いて、不快なにおいが流入するアームから無臭の空気が流入するアームに逃げる回避率を比較した。

Osada, Ohta, Takai, Miyazono, Kashiwayanagi, Hidema, Nishimori. Oxytocin receptor signaling contributes to olfactory avoidance behavior induced by an unpleasant odorant. Fig3. Biology Open, 2018 Sep 26;7(9)を改変

Osada, Ohta, Takai, Miyazono, Kashiwayanagi, Hidema, Nishimori. Oxytocin receptor signaling contributes to olfactory avoidance behavior induced by an unpleasant odorant. Fig3. Biology Open, 2018 Sep 26;7(9)を改変

図3-2 雌雄マウスの回避率の時間変化の比較ノーマルのマウスは最初に不快な酪酸臭に直面するとそれを回避したが、2日目以降は警戒行動が薄れた。オキシトシン受容体完全欠損マウスと半欠損マウスでは、回避や警戒が見られたり見られなかったりした。いずれも雌雄の差はなかった。

酪酸を塗布したシートを1日1回、Y字型迷路のどこかに入れるということを3日間繰り返す実験だ。1日目。オキシトシン受容体を持つノーマルは、「臭い!」というかのように顔を背ける忌避行動を示した。しかし、2日目に再び同じにおいに直面すると、特に害がないとわかったのか避けなくなった。においに順化した様子を示したのだ。

「最初は本能的な危険忌避が起こり、その後は警戒の緩和が起こります。極めて正常な反応です」

ところが、オキシトシン受容体の半欠損あるいは完全欠損の実験動物は、最初の本能的危険忌避を行わない。あるいは、行えない。その後も、警戒の緩和が起こっているのかどうかわからないのだという。

嗅覚行動の調節に重要な役割を果たす

「オキシトシン受容体は、社会的文脈がない場合における嗅覚行動の調節においても重要な役割を果たしていると考えられます」

この研究は、2018年にBiology Open(The Company of Biologistsが発行するオンラインのオープンアクセス科学誌)に発表されている。

長田教授は、オキシトシン分泌量もさることながら、むしろオキシトシン受容体の発現量の変化に関心を持っている。

「なぜなら、嗅覚に関わる扁桃体や嗅球にはオキシトシン受容体がとても多いからです。受容体はあちこちにありますが、嗅球での介在ニューロンを中心とする分布が一番多いという報告があります」

オキシトシンはにおいを伝える神経の調節因子だ。においの好き嫌いを判断する場所やにおいを伝達する場所にオキシトシン受容体はたくさん存在する。したがって、オキシトシンは受容体に作用することによって、嗅覚や嗅覚機能がもたらす情動をコントロールしているのではないかと考えているのだ。

2005年、スイス・チューリッヒ大学のチューリッヒ神経経済学研究所で、健康な成人男性へのオキシトシン・スプレーの経鼻的投与により、他人への信頼感が増すという論文が発表されている。現在、日本国内で、オキシトシン経鼻スプレーを自閉スペクトラム症の中核症状に対する世界初の治療薬として承認申請を目指している研究グループがある。こうした中で、長田教授のオキシトシン研究はどういう方向を目指しているのだろうか。

「食品のにおいで症状を改善できるのではないかという期待を持っています」

ただし、このにおいを嗅げばオキシトシンの分泌量が増える、とは単純には進まないのではないかという。

「オキシトシンの分泌腺自体はわりとしっかりしているからです。それよりも、少なくなったオキシトシン受容体の数を食品のにおいで増加できるという仮説の下、食品のにおいを連続的に嗅がせることで、嗅覚異常行動が改善されるのではないかという期待を持って研究に取り組んでいます」

最新の研究成果は発表準備中だという。ヒトとヒトを結ぶ社会性構築に、食品のにおいがどのように寄与するのか、関心と期待が高まる。