牛や豚、鶏など家畜由来の細胞を培養した培養肉の実用化が進んでいる。その後を追うように開発されているのが、魚介バージョンともいえる「細胞水産業」だ。用いられる基本的な技術は畜産動物の培養肉とほぼ同じで、養殖に頼るのではなく、細胞を培養して作る。培養シーフードとも呼ばれるこの培養魚肉の実用化に向け、今や世界各国のスタートアップ企業が技術開発を競っていて、試食会も開かれているという。伝統的に魚介の食文化を持ち、高い水産技術を誇る日本に期待したい。

特集 タンパク資源新世紀 培養肉の魚介バージョン「細胞水産業」への期待

構成/茂木登志子 イラストレーション/千野六久

「細胞水産業」というのは聞き慣れない言葉だと思います。魚を獲ったり、養殖したりするのではなく、魚肉の細胞を培養して増やすのが細胞水産業で、こうして生産されるものを培養魚肉あるいは培養シーフードとも言ったりしています。

味わいたい部位の細胞を培養生産する

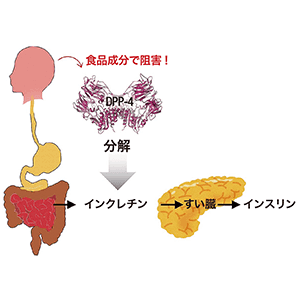

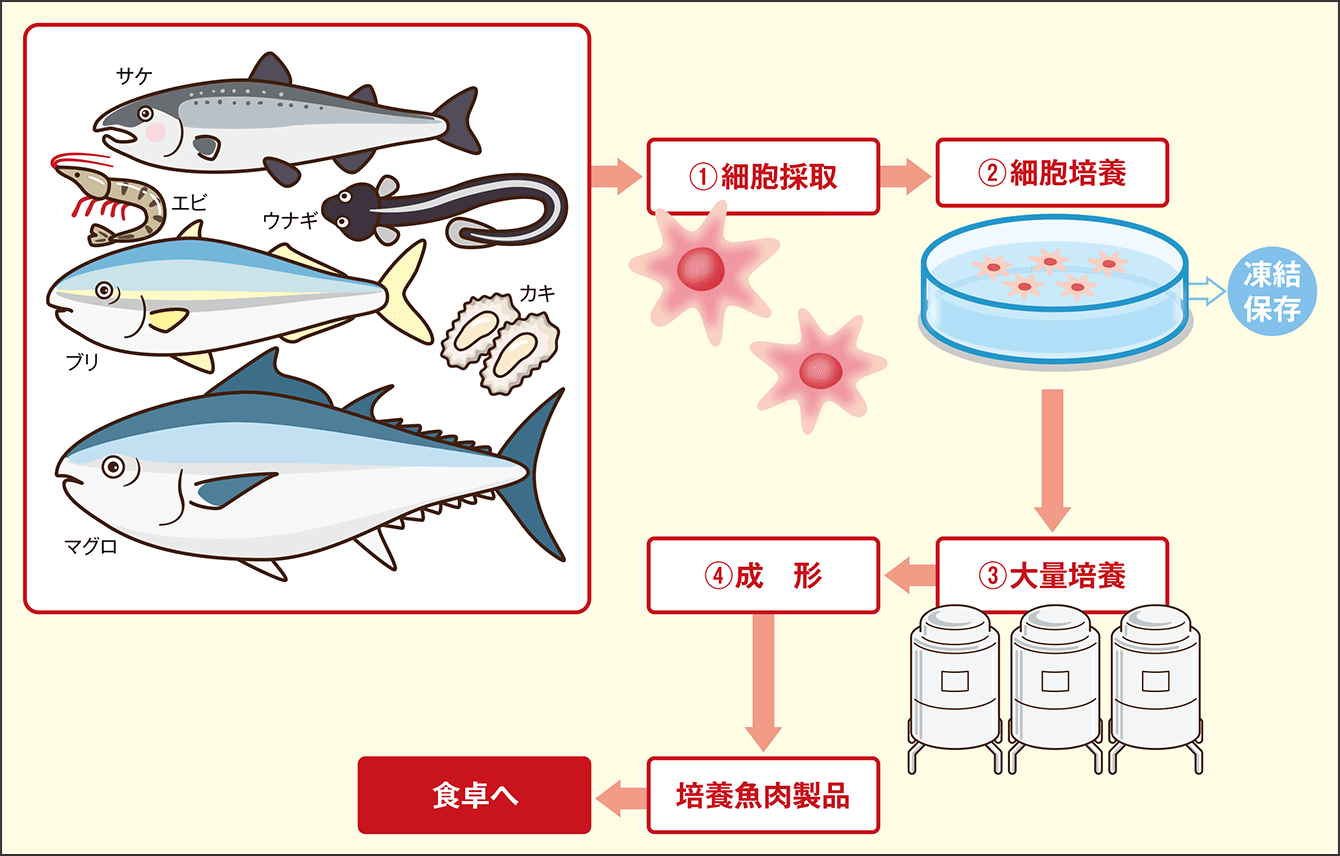

用いられている技術や培養過程は、畜産動物の細胞を培養する培養肉と基本的には同じ方法です(図1)。生きた魚を獲ってきて、その身、つまり魚肉から起点となる種の細胞を採取します。それを培地に取り、培養液を与えて細胞を増やしていくというやり方で、魚肉を生産します。

図1 培養魚肉の製造過程①生きている魚の細胞を採取、②細胞を培養する。また、凍結保存も可能、③培養細胞をさらに大量に培養する、④切り身など用途に応じて成形。

こうして生産される培養魚肉は、すり身のような状態であれば加工しやすいです。また、かまぼこなどに用いる原料としては使いやすいでしょう。それらは、実用化に向けて大量生産とコストダウンが課題です。しかし、切り身や分厚い刺し身のサクとなれば、それぞれの質感を持った状態に成形しなければなりません。単純な培養技術だけでこれを行うのは非常に難しく、成形にはその加工技術も求められます。

魚肉には、筋肉、脂質などが含まれています。見た目や食感、味わいなど、“魚を食べている”という満足感を得られるように成形するのは、簡単ではありません。ましてや頭からしっぽまで魚1匹丸ごと培養して作り上げるのは困難でしょう。私たちが食べたい魚の、味わいたい部位の細胞を培養生産する。そういう食料生産方法だと理解してください。

では、どうしてこういう科学的な生産方法が開発されるようになったのでしょうか? 皆さんご存じのように、食卓に上る魚介類は天然ものと養殖ものに分けられます。しかし、将来、それらの既存の生産方法だけでは食料としては不足してしまうかもしれません。その背景には、世界の人口増加と食料需要の増加、気候変動などの環境問題に伴う資源の減少など、さまざまな事情があります。

初めて細胞水産業の話を聞いたときに、科学の力で生まれた“新しい食料生産方法”だと思いました。違う言い方をすると、漁業や養殖などに加えて細胞培養という生産方法の選択肢が増えたと考えたのです。私自身はこのように肯定的にとらえたのですが、新しいものが社会に受け入れられるときには摩擦が生じることが少なくありません。

細胞培養によるブリやサーモンの切り身

私のモットーは、“みんなで仲良く楽しくおいしく魚と触れ合う!”です。私は魚食や水産業に関するさまざまな活動を行っており、母校の東京海洋大学では非常勤講師として魚食文化の講義を行っています。科学者ではありませんし、細胞水産業の研究者でもありません。しかし、これからの魚食文化にも水産業にも、“培養”という新しい生産技術は必要となってくるだろうと考えています。そこで、理解・普及の一助になるよう、生産・流通に関わる人々から消費者まで、魚を取り巻くさまざまな人々を対象に細胞水産業の情報を発信しています。ですから、水産関係者に対しては既存の漁業との対立ではないことを、消費者に対してはおいしい魚肉の選択肢が増えたという点を伝えたい。そうしたことを念頭に、細胞水産業が偏見や先入観なく社会に受け入れられるよう、情報発信に取り組んでいます。

ただ、今は、私が心配していた既存水産業との対立以前に、水産関係者はもとより社会全体において、細胞水産業そのものがほとんど知られていない状況です。

国内でこれまで最も反響があったのは、2022年1月に、日本の大手回転寿司チェーンの運営会社が、細胞培養によるブリの切り身を開発したアメリカのスタートアップ企業と業務提携したことが報じられたときです。私自身もいくつかのメディアからコメントを求められるなど関連取材を受けました。

実は、世界的な視野で見ると、培養魚肉に関する研究開発は日本よりも他の国で進んでいます。国内ではまだ検討レベルですが、海外ではブリやサーモンの切り身を開発し、それらを料理した試食会が開かれたりしています。また、世界で唯一、培養肉の規定を設けて販売認可もしているシンガポールを舞台に、販売や生産体制の確立を打ち出している企業もあります。実用化を視野に、開発競争が過熱しつつあると言っていいでしょう。その中の一つである、日本の大手回転寿司チェーンの運営会社と業務提携したアメリカの企業は、ブリの培養魚肉を3Dフードプリンターで切り身に加工したそうです。刺し身や寿司ネタとしてもおなじみのブリには、和食のイメージがあります。しかし、このブリ、実は欧米、特にアメリカで人気が高い魚種なのです。流通網も整えられていて、日本から養殖ブリが輸出されています。マーケットとして確立しているのは、おそらく脂質が多く含まれる味わいが好まれているからでしょう。

魚食文化とか魚好きといえば日本と思いがちですが、ブリの開発例からもわかるように、決してそんなことはないのです。現在、海外のさまざまな企業が培養シーフードの開発・実用化を競っていています。ブリ以外にもサーモン、エビ、マグロ、カキなど、本当にいろいろな種類の培養が試みられています(図2)。世界で好んで食べられている魚介類が培養されている、というのが細胞水産業における世界の潮流といえるでしょう。

写真:imagebroker/アフロ

写真:imagebroker/アフロ

図2 細胞魚肉の実験例:サーモン実験室で培養されたサーモンの冷凍パック。

漁業や養殖業を否定するものではない

今の水産業を取り巻く問題や課題なども、この細胞水産業を使えば、問題の回避、あるいは課題の解決につながるということが期待されています。その一例は、資源管理です。

ニホンウナギは近年、漁獲量が激減し、資源の枯渇が危ぶまれています。そのため、養殖用に取る稚魚(シラスウナギ)の量を規制したり、産卵に向かうニホンウナギの漁獲を抑制したりするなど、資源管理を行っています。こうしたニホンウナギのように資源が減少する魚種や完全養殖が難しい魚種に細胞培養を用いれば、個体を減らすことなく食料生産できます。実際に、国内の大学では、ニホンウナギの細胞培養に関する基礎研究に取り組んでいるところがあります。

私は細胞水産業の最新動向を伝えるセミナーを開催しているのですが、昨年末の「魚の細胞を育てて食べる『細胞水産業』最新動向 座談会 2022」では、日本細胞農業協会副理事で、培養ウナギ肉を開発しているイスラエルの企業に所属している杉崎麻友さんを招き、話を聞きました。その際に、杉崎さんからも「資源管理という観点でも、細胞水産業は効果的な生産方法になるのではないか」という指摘がありました。

杉崎さんによると、培養した細胞は凍結保存することができるので、毎回、個体を確保してその細胞を採取して、というプロセスを介することなく、冷凍保存しておいた細胞を増やして製品を作ることができるとのこと。したがって、細胞培養のために多くの生きている個体を犠牲にしなくていい。個体数を減らすことなく、ストックしながら増やしていくことができるというわけです。

ただ、誤解しないでいただきたいのですが、細胞水産業のこのような考え方は、漁業や養殖業を否定するものではありません。それぞれのメリット・デメリットがある中で、既存の水産業と未来の細胞水産業が相互に補完し合っていくものです。

食料資源や環境問題の解決にも通じるという点で、細胞水産業の開発には期待が高まります。同時に、解決すべき課題も見えてきています。私見ですが、実用化にあたっては、大きな課題が3つあると思います。

1つ目は、コストダウンです。現在、細胞培養による魚肉生産を行うには、高価な培養液などが必要となり相当のコストがかかります。どのようにして研究レベルから大量生産できる実用レベルにするのか。この点がポイントとなります。

2つ目は、ルールづくりです。コストダウンで実用化に弾みをつけたら、普及に向けてルールが必要です。しかし、現在まで、日本には細胞培養で生産される食品に焦点を当てた法令等は存在していません。そこで細胞農業研究会が、今後の普及に向けて整備が必要な安全性や食品表示のルールなどについての提言をまとめ、昨年末に国に提出しました。この取り組みには私も参画しています。

さて、3つ目ですが、私はネーミングが重要だと思っています。カニ肉のような見た目と食感の食品があります。カニカマです。かまぼこの原料で作ったカニみたいな食べ物、という情報をこの名前で的確に伝えています。今や国内外で大人気のヒット商品ですが、広く親しまれるようになったのは、名前の効用もあるのではないでしょうか。今のところ、牛や豚、鶏などの家畜由来のものを培養肉、そして魚を培養魚肉と呼んでいますが、それぞれに良い食品名が付けられることを期待しています。

2020 年からシンガポールでは、培養肉のチキンナゲットが販売されています。これを追うように、ドイツの培養シーフード企業が、2023年末までにシンガポールでの上市(初めて市場で発売すること)を目指していることを明らかにしました。あまり知られていない細胞水産業ですが、これから国内外で動きが増えていきそうです。

世界の魚食事情

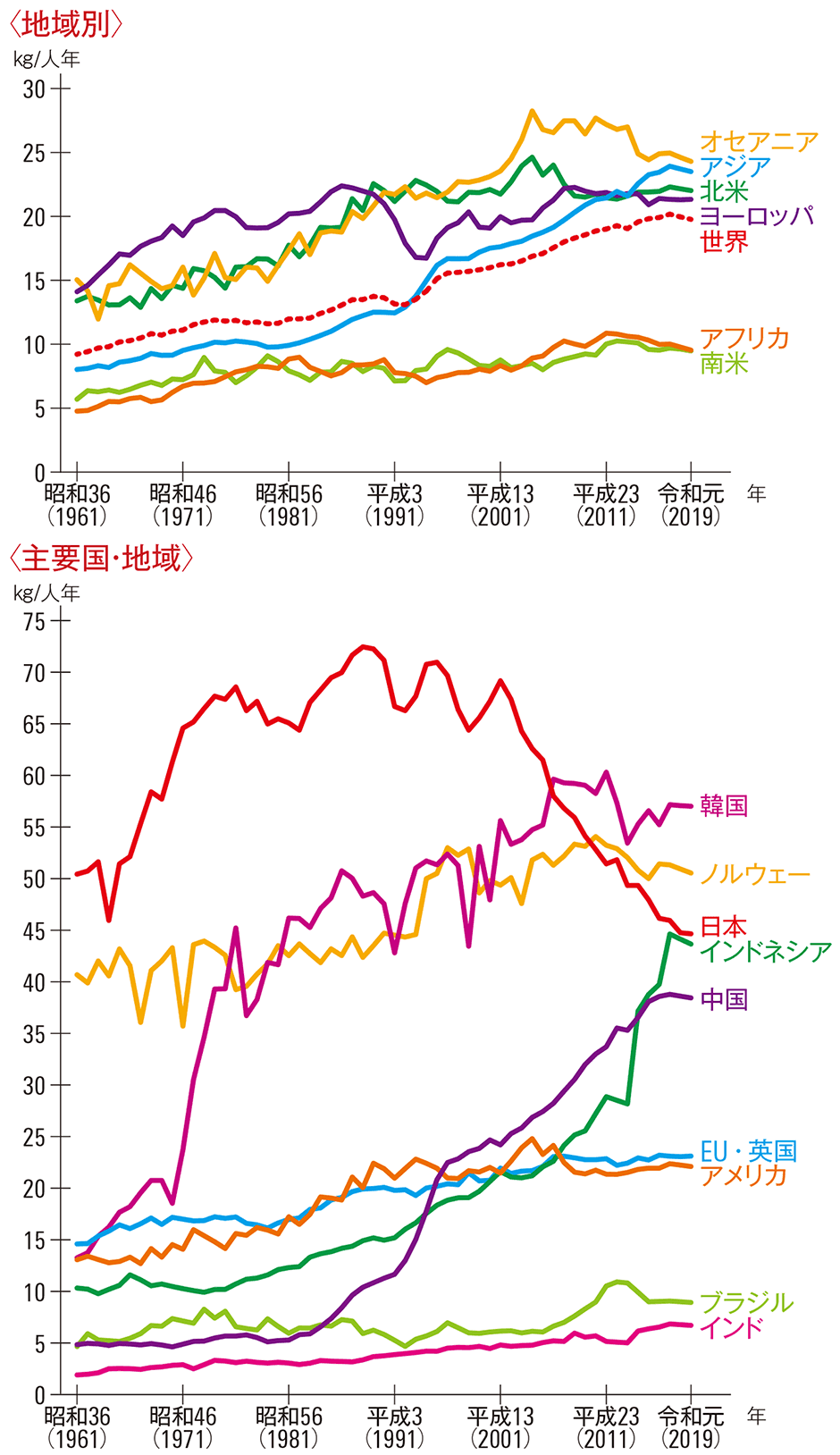

細胞水産業の開発が求められる背景には、世界的な漁獲高の減少とそれに反比例する消費量の拡大がある。国際連合食糧農業機関(FAO)によると、世界の漁業と養殖業を合わせた生産量は増加し続けている一方で、持続可能なレベルで漁獲されている状態の資源の割合は漸減傾向にあるという。また、水産庁が毎年発表する『水産白書』によれば、1人1年当たりの食用魚介類の消費量を見ると、日本では約50年前の水準を下回って推移しているが、世界的には逆にこの50年で約2倍になったという。その背景には、輸送技術等の発達により食品流通の国際化や経済発展が進む途上国、中でも新興国において見られる、イモ類や穀類を主とする伝統的な食事から肉や魚などのタンパク質を多く含む食事への食生活の変化などが挙げられている。とりわけ、魚食習慣のあるアジア地域での魚介類消費量の増加が顕著で、中国では過去半世紀に約8倍、インドネシアでは約4倍に増加した。加えて、世界人口増加の影響も大きい。2022年11月15日に世界人口は80億人に到達した。国連は2年ごとに将来人口推計を発表しているが、『世界人口推計2022年版』によると、2030年に85億人、2050年に97億人に増加すると予測されている。こうした世界人口の増加に伴い、今後も世界的な水産物の需要増大は続くものという見通しがあるのだ。

資料:FAO「FAOSTAT(Food Balance Sheets)」(日本以外)および

資料:FAO「FAOSTAT(Food Balance Sheets)」(日本以外)および農林水産省「食料需給表」(日本)に基づき水産庁で作成

図3 世界の1人1年当たり食用魚介類の消費量の推移上の図は、世界の1人当たりの魚介類消費量が過去半世紀で約2倍に増加したことを示している。下の図は新興国での消費量の伸長を示している。