オスかメスか——という異なる性、つまり性別は個体の大きな特徴だ。生殖において性の果たす役割は言うまでもないが、細胞単位でも雌雄の性質は異なり、同種とすら思えないところもあるという。しかし自然界全体を眺めてみれば、オス・メス2種類にきっちり分けられるという単純な話ではなさそうだ。環境に応じて雌雄を行き来する生物も少なくなく、性には多様性が存在するという。

特集 多様な性 〈巻頭インタビュー〉

「性」はオスとメスの間で連続して変化する

構成/飯塚りえ

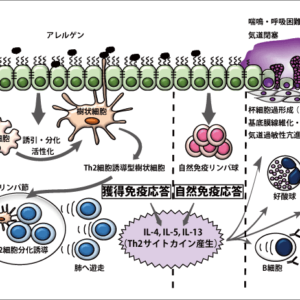

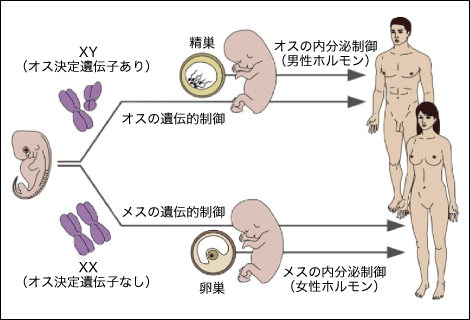

私は性の研究を30年以上重ねていますが、研究が深まるにつれ、オスとメスの2種類に分けられるほど、性が単純ではないことを実感しています。まずは、性がどのように決まるのか、ヒトを例にして説明しましょう(図1)。

図1 受精から成人男性/女性になるまで性は、遺伝的制御と内分泌制御によって構築される。

個体の性は3つのステップを経て決まります。最初のステップは受精です。受精した精子がY染色体を持っているかどうか、受精した卵のX染色体が1本か2本かによって、その後の性分化の道筋が決まります。

次に性腺、つまり精巣と卵巣の性分化が起こります。初期の胎児がある段階まで成長していくと、将来、性腺になる特殊な細胞集団(性腺原基)が出現します。それらの細胞でY染色体だけに存在する性決定遺伝子(SRY遺伝子)が働くと、精巣が形成されていきます。一方、SRY遺伝子を持たないメスの性腺原基は卵巣へと分化します。性腺原基は、卵巣にも精巣にもなることができる同等の能力を持っているのですが、Y染色体に載っているSRY遺伝子が働くことで精巣になる運命が決まるという仕組みです。

オスを決定する遺伝子の存在

SRY遺伝子がオスを決める遺伝子(性決定遺伝子)として見つかったのは1990年です。イギリスのグループがY染色体から発見し、翌年に行われた実験では、本来はメスになるはずのマウスのXXの受精卵にSRY遺伝子を導入したところ、精巣を持つ個体が生まれたというショッキングなデータも発表されました。この結果からSRY遺伝子は精巣を作るのに十分かつ必要な遺伝子であること、また本来は卵巣になるはずの性腺原基は、SRY遺伝子の導入によって精巣になることが改めて明らかになりました。

ヒトだけを考えていると、性は遺伝子によって強固に支配されていると思えますが、トカゲやカメなどの爬虫類は、卵のときの温度によって雌雄が決まりますし、魚類では雌雄の性転換は頻繁に起こります。しかももともとオスだった個体が性転換した場合、以前は精子を作っていた精巣が卵巣へと変化し卵子を作り始めるなど、性転換の前後でそれぞれの性に応じた生殖機能も持つようになります。

性転換に伴って精巣・卵巣の機能がどれほど維持されているかについては、性染色体の進化と深い関係があるかもしれません。性転換の前後で生殖機能が維持されている魚類の性染色体は、あまり進化していません。例えば、メダカは性決定遺伝子以外、X染色体とY染色体がほとんど同じです。したがって、雌雄ともに、精子を作るのに必要な遺伝子と卵子を作るのに必要な遺伝子の両方を持っており、XXの精巣でも精子ができますし、XYの卵巣でも卵子ができるのです。これに対し、ヒトの染色体は大きく異なります。X染色体には2000以上、しかしY染色体には60~70の遺伝子しかありません。

哺乳類の場合は、精子を作るために必要な遺伝子がY染色体上に多数存在するために、SRY遺伝子によってXX個体に精巣ができてもY染色体がなければ精子はできません。X染色体とY染色体はもともと他の染色体と同じ相同染色体でした。XとY染色体は2本の同じ染色体だったのです。進化の過程で性決定遺伝子が、ある相同染色体上にできた時点で、その相同染色体は性染色体としての機能を持つことになりました。そして同時に、Y染色体は崩れていく運命も背負ってしまいました。遠い昔、性決定遺伝子を作り出してしまった生物のY染色体は、どんどん小さくなっていったのです。ですから、ヒトのX染色体とY染色体は、「かなり違うもの」へと進化を遂げたのでした。

謎が多い性決定遺伝子

そもそも性決定遺伝子はとても謎が多い遺伝子です。SRY遺伝子を性決定遺伝子として使っているのは哺乳類だけで、その他の生物にはそれぞれに特有の性決定遺伝子があります。魚類では5種類ほどの性決定遺伝子が知られています。肝臓や眼など私たちの体の臓器や組織の形成に必要な遺伝子は、動物種を超えて保存されていますが、性を決めるという生物にとって根源的な仕事をしているにもかかわらず、性決定遺伝子は種を超えて保存されていないのです。

性を決定する3番目のステップは、男性ホルモンや女性ホルモンといった性ホルモンと呼ばれる内分泌物質の作用によって進みます。オスになると精巣ができ、メスになると卵巣ができますが、それぞれの臓器は精子と卵子を作ること以外に、性ホルモンを産生し、私たちの体全体を“オスっぽく”したり“メスっぽく”したりするのです。

性ホルモンは、精巣と卵巣に存在する特殊な細胞で作られ、血中に放出され、体全体に行きわたり、多くの細胞に影響を与えます。このような性ホルモンによる制御(内分泌制御)に加え、すべての細胞は性染色体を持っています。Y染色体上には性決定遺伝子以外にもさまざまな遺伝子が存在し、これらの遺伝子が私たちの体を構築するほぼすべての細胞の性を制御する可能性が指摘されています(遺伝的制御)。このように、遺伝的制御と内分泌制御の相互作用の結果として、性が構築されると捉えるべきなのでしょう。

では、遺伝的制御と内分泌制御がどのように連携して性差を生み出すのでしょうか。

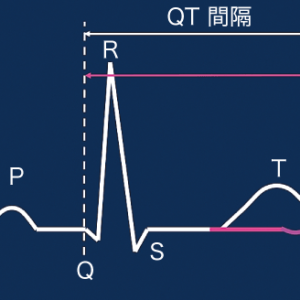

興味深いのは、染色体(クロマチン)構造に性差があることです(図2)。例えばメスでクロマチンが凝縮しているような領域でオスでは弛緩している、あるいはその逆の領域があることが分かってきました。

図2 クロマチン構造と性差クロマチンにはエピジェネティック制御が作用している。その結果クロマチンの凝縮が変わり、細胞レベルで性差が生まれる。性差が生まれた領域にそれぞれ、男性ホルモン受容体や女性ホルモン受容体が結合することで、遺伝的制御、内分泌制御が相互に作用する。

クロマチンの構造にこうした変化をもたらしているのが、いわゆるエピジェネティック制御です。

エピジェネティック制御とは、遺伝子の有無とは別に、遺伝子発現をオン、オフにする働きのことです。図2には遺伝子が収納されているクロマチンが描かれています。ヒストンと呼ばれるタンパク質が8個集まって複合体を形成し、この複合体にDNA(遺伝子)が巻き付いています。この構造はヌクレオソームと呼ばれ、クロマチンはこのヌクレオソームによって構築されています。ヒストンがアセチル化という化学修飾を受けた領域では、巻き付いているDNAは盛んに読まれていることが分かっています。

これを踏まえ、クロマチン構造の性差がエピジェネティック制御の性差に起因すると考えられるのです。では、クロマチン構造に性差をもたらすメカニズムは何か。実は、性染色体には性決定遺伝子以外にも多くの遺伝子が載っていますが、その遺伝子の中にはヒストンの化学修飾に関わる遺伝子の存在が知られています。これらの遺伝子がクロマチン構造に性差をもたらし、ひいては遺伝子発現に性差を誘導する可能性が指摘されているのです。

次に、クロマチン構造に性差があることを前提にして、性ホルモンによる内分泌制御を考えてみましょう。クロマチンが弛緩した領域に男性ホルモン受容体が結合したとします。すると、その領域の遺伝子が読まれることになります。クロマチンが弛緩しているから結合できるのであって、クロマチンが固く凝縮していれば受容体は結合できません。性ホルモンの受容体が結合する領域のクロマチン凝縮・弛緩がオスとメスで異なれば、当然その領域の遺伝子の働きに性差が生じることになります。

1980年代、心疾患に性差があることがアメリカで話題になり、性差医学という概念が生まれました。私は若い頃に、薬物・異物代謝の研究を行っていましたが、薬物・異物代謝活性が雌雄で異なることに興味を覚えたものでした。

オスの精巣とメスの卵巣は、雌雄の間で最も分かりやすい違いですが、その他にも例えば骨格筋にも顕著な違いがあります。骨格筋、つまり筋肉は見た目から明らかに違い、女性のほうがふっくらしていて、男性のほうが筋張って硬いのですが、骨格筋を作っている筋繊維一本一本の太さ自体もオスのほうが太いのです。さらに骨格筋は収縮に必要な体内エネルギー物質であるATPを盛んに合成しますが、オスの骨格筋は、糖つまりグルコースを代謝してATPを合成する傾向がある一方、メスの骨格筋は脂肪を代謝してATPを合成する傾向があります。同じ臓器であるにもかかわらず、構造や性質が雌雄で違うのです。

先述したように、クロマチンの構造に性差があって、それをもとに遺伝子の働き方に性差が生じるのであれば、細胞一つひとつが性を持っているということになります。

私たちの体を構築するすべての細胞の性を決定しているのは、性染色体に存在する遺伝子とホルモンです。オスの骨格筋は太くて力を発揮しますが、精巣を取ると骨格筋は小さくなります。逆にメスに男性ホルモンを注射すると骨格筋が太くなります。つまり、性ホルモンが私たちの骨格筋の性差を支配していますし、実は骨格筋だけでなくほぼすべての細胞の性を性ホルモンが制御しているのだと考えられます。

ところがそれだけでは説明できない性差も残ります。いくらメスに男性ホルモンを注射しても、オスと同じ遺伝子が同じ程度に機能を発揮することにはならないのです。ここにX染色体とY染色体に載っている遺伝子の影響があるのではないかと考え、現在研究を進めているところです。

2つの性だけでは捉えられない生物

性の研究に携わっていると、メスとオスという2つの枠には収まらない性の在り方に出合うことが多々あります。小児科領域の先生方は外性器異常を呈する患者さんを診ることがありますが、変異を受けた遺伝子が同じでも、外性器の異常が同じになるとは限りません。しかし、これまでの性の基礎研究では、オスとメスを二項対立的に捉えてきました。一般社会においても同じだと思います。

そして、その中間にある性は変異の結果として現れたものであり、性の在り方の一つとして取り扱うことはありませんでした。しかし自然界には2つの性だけで捉えられない性の在り方が存在します。シギという鳥は、オス、メス、そしてメスと同じような外見のオスがおり、生殖も可能です(写真)。つまり、精子を作るので生物学的にはオスなのですが、羽の色や体の大きさがまるでメスのような個体が存在します。このようにオス、メスと単純に分けることができない性が存在する生物が自然界には多分に見られるのです。

写真 シギの性スペクトラム遺伝的には同じオスでも姿が異なるシギ。自然界にはこうした例は多くある。

(写真:Minden Pictures/アフロ、Yasuki Nakajima/アフロ、FLPA/アフロ)

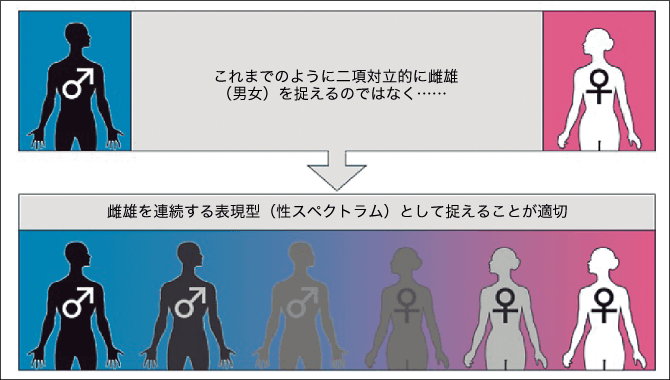

私たちはこれまで、表に見えるものによって、二項対立的に雌雄を捉えてきましたが、実際は、そのように明確に分けられるものではなく、オスとメスの間で連続する表現型(性スペクトラム)を取り得ると推測するに至りました(図3)。オスとメスという状態だけでなく、メスの性質を多く持つオス、オスの性質を多く持つメスという状態の個体、臓器、細胞がいるはずであるということです。

図3 性スペクトラムの概念図性は雌雄の中間的な表現型を取り得ると同時に、典型的な雌雄の間で連続的に分布し得る。

性スペクトラムという概念を確立するには、一つひとつの細胞レベルで、どれだけオスなのか、どれだけメスなのかを定量的に比較しなければなりません。何かの量を比較することによって、定量的に議論することを、私たち基礎研究者はやるべきだという結論に達し、性スペクトラムの研究を進めています。

性によって、心疾患や骨粗しょう症、それに自己免疫疾患の罹患率や症状などが明らかに異なる疾病もあります。性差の基礎研究に携わる私は、オスとメスは全く違う動物だという印象を持つことがあります。

ですから、ヒトであろうとメダカであろうと、それぞれのオスとメスを理解しなくては、その生物を理解したことにはならないとすら考えています。それほどオスとメスという状態の幅は広いということなのです。