触覚は、自己防衛のために欠かせない知覚として進化の早い段階で生物が獲得した、五感の中でも原始的な感覚だ。わずかな「違い」をも感知できるなど、生物学的視点から見ると、とてもユニークな特徴を持つ。身体的には、触れたり触れられたりすることによって、気持ちが癒やされ、リラックスできたり、また、性差や文化的背景などにも影響されるなど、なかなか奥深い感覚なのである。

特集 触覚の世界 〈巻頭インタビュー〉

わずかな「違い」をも感知する 触覚の不思議な奥深さ

構成/飯塚りえ

「触覚」という言葉から思い浮かべるのはどのような感覚でしょうか。

まず「触れた」「触れられた」という、いわゆる圧がかかっている感覚。狭義にはこれを触覚といっています。味覚や聴覚、嗅覚などは、「仮にその感覚がなくなったら?」と言われたら、想像しやすいと思います。目を閉じればものが見えなくなるし、耳を塞げば音が聞こえにくくなり、鼻をつまめば匂いが消えます。

しかし「触覚がなくなったら?」と言われてその状態を想像するのはどうでしょうか。触覚の受容器は体全体に散在するので、どこで何が働いているのか自覚しにくい、地味で目立たない感覚かもしれません。沈黙の感覚と言う人がいるくらいです。

体全体に散在する触覚の受容器

触覚は、自分の手足の位置や動きの感覚、筋肉の緊張と弛緩の感覚、何かを押しているときの抵抗感の強弱といった自己受容感覚(力覚)に付随してくる感覚として論じられることがあります。この2つは、しばしば同時に働くので、体性感覚ともいわれます。

触覚は、五感の中でも原始的な感覚といわれています。ヒトでもミミズでも、単細胞の生物でも持っている感覚ですし、進化論的に見ればそう考えられるでしょう。多細胞生物に進化すると、視覚の場合なら、光受容細胞が集積して落ち込みくぼみができ、ここにさらにピンホールカメラのような構造を作って「眼」が形成され、そこから豊富な情報を獲得するようになりましたし、水中や空気の振動を感知する細胞もまた集積して、鼓膜や、耳小骨といった器官を作って聴覚システムを誕生させました。こうして視覚、聴覚、味覚、嗅覚は、それぞれの情報処理に適した専用の器官を極めて限定された部位に作ることになりました。

しかし触覚の受容器は、少し違う方向に進化してきたように思います。触覚の受容器は、体全体に散在することによって、外敵からの侵入を防ぐ防衛のための情報収集という役割を担っています。細菌のような単細胞生物でも、衝撃が加わるとその場から逃げるといった反応は、視覚や聴覚ではなく触覚を利用していると考えられます。万が一、体膜が破れて水分が流出し、そこからウイルスや細菌に感染すれば大変です。生命を脅かすような外敵の侵入を防ぐために、自分と外界との境界、ヒトでは皮膚を守ることは、生命維持にとって非常に重要なのです。

触覚は危険性を捉える敏感なセンサー

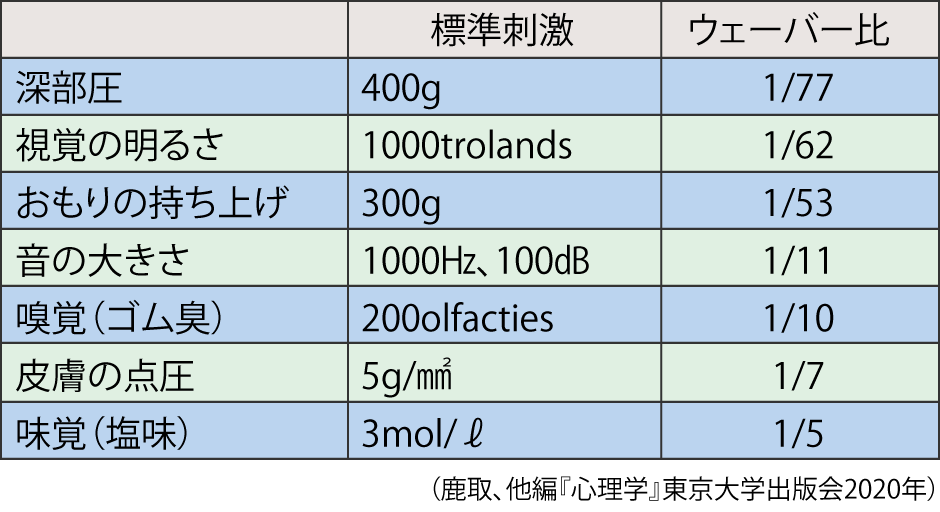

実際、外界からの侵入、すなわち圧に反応する能力は、他の感覚に比べて非常に優れています。ウェーバー比といって、視覚や聴覚などの感度を数値化した指標があります(表)。例えば視覚なら、標準の明るさから、どれくらい明るくなったり、逆に暗くなったりするとその変化が弁別できるようになるのかを示したもので、この数値が小さいほど鋭敏だということになります。それを見ると、視覚が光を、聴覚が音の大きさを感知する能力に比べて、触覚は深部圧を非常に敏感に感知しています。皮膚は他の感覚器官より鈍感のようにいわれますが(そういう側面もあります)、触覚は、外部刺激の有無やその危険性を捉える身体の城壁センサーのようなものですから、この点に関しては敏感でなくてはなりません。

表 ウェーバー比標準刺激と比較刺激の弁別に必要な最小の増分(あるいは減分)を、標準刺激を基準にして表したもの。この比によって、例えば光の強度を1000トロランドから何%上げれば(あるいは下げれば)、明るく(あるいは暗く)なるのかが推測できる。深部圧は400gを標準刺激としたとき、約400×1/77(すなわち5.19g)で変化を感じる。視覚の明るさは1/62なので、視覚より触覚のほうが敏感といえる。

もう一つ皮膚で敏感なのは、粗さ(ざらざら)・細かさ(つるつる)の感知です。生地を目で見るだけでは分からなくても、触ると、絹だ、綿だと区別できるでしょう。こういう微細なテクスチャーの知覚は、振動感覚を用いて達成されるといわれています。

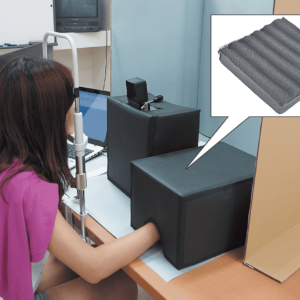

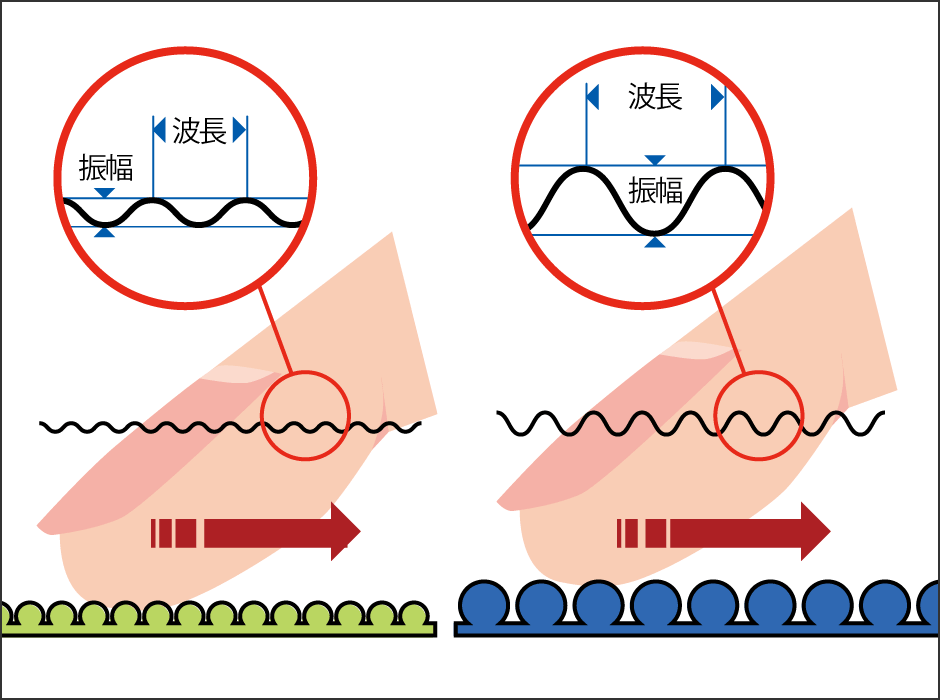

生物は振動にとても敏感なのですが、生地に触れたときの感覚も、実は振動によるものです(図1)。振動というと私たちは地面の揺れを思い浮かべるかもしれませんが、指で生地をこすると、生地の細かい凸凹が指先に振動を与えるのです。

図1 生地の表面を指先で触る指先で感じているのは、生地の表面にある粒子の凹凸によって生じる振動。生地の表面に並んでいる粒子の直径が大きくなると、粒子間の波長は長くなり、振幅は大きくなる。

目で見て分からないものでも、触ると分かるということはよくあります。普通の人でも、粒子の直径が数マイクロメートルから十数マイクロメートルほど違う紙やすりを指先でこするとその違いに気づきます。触覚はそのくらい鋭敏な感覚なのです。

では、私たちは触ることによって、どのような知覚を得ているのでしょうか。指先で触るのか、両手で触るのか、あるいは握ったり曲げたり力を加えるのか、と触り方によって送られてくる情報は異なりますが、硬い・軟らかい、細かい・粗い、滑らか・ねばねば、温かい・冷たいという基本的な触覚の次元に加えて、つかみ、握り、たわめることによって、重み、厚み、脆さを知覚するようです。

外から送り込まれる情報は、皮膚のどの部分においてどのように処理されて触覚の次元に至るのかという問題に答えるために、19世紀後半から研究が進んできました。目には網膜、耳には蝸牛、舌には味蕾という特殊化された受容器があります。だとしたら、触覚にも特殊化された受容器があるのではなかろうか、というわけです。

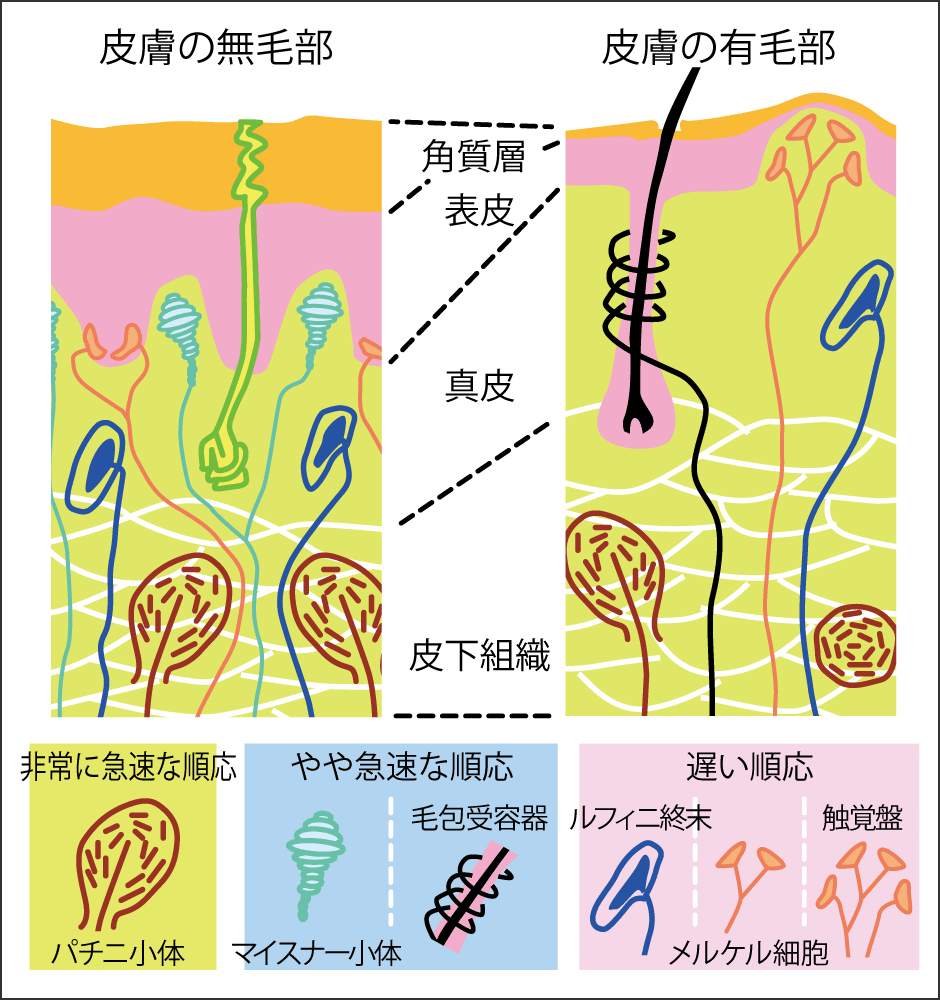

そうして皮下にいくつかの受容器が見つかりました(図2)。圧、温度、痛みといった皮膚感覚の受容器は、表皮、真皮、皮下組織にかけて分布しており、特殊化された構造を持つものと、自由神経終末と呼ばれ、神経線維が先端で枝分かれしているだけで特定の構造を持っていないものがあります。図2に示した受容器はそれぞれ、刺激の周波数、強度、持続時間、提示面積などによって応答が異なります。私たちは、このような受容器を通して、さまざまな感覚を「触感」として感じているのです。

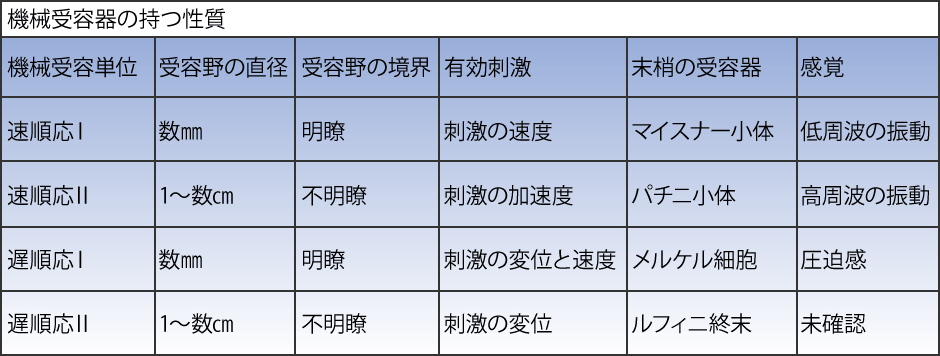

図2 触覚の受容器。また機械受容器の持つ性質触覚の受容器にはいまだ議論がある。振動を感知する受容器をパチニ小体とする説などはよく確立されているが、ルフィニ終末やクラウゼ小体など、温かさを知覚するとされる受容器がない部分でも温度感覚が生じるなど、受容器と感覚は必ずしも厳格に対応していない。一方、私たちの触覚は、受容野(1本の感覚神経の活動に影響を与える皮膚の領域)の順応と受容野の大きさから分類することができる、速順応Ⅰ、速順応Ⅱ、遅順応Ⅰ、遅順応Ⅱの4種類の機械受容単位が関係しているのではないかといわれる。受容単位は大きなものと小さなものに大別され、さらに、皮膚に刺激が与えられると、最初だけ神経が反応し、しばらくすると反応しなくなるものと、刺激を受けている間ずっと反応するものとに分かれる。

図2 触覚の受容器。また機械受容器の持つ性質触覚の受容器にはいまだ議論がある。振動を感知する受容器をパチニ小体とする説などはよく確立されているが、ルフィニ終末やクラウゼ小体など、温かさを知覚するとされる受容器がない部分でも温度感覚が生じるなど、受容器と感覚は必ずしも厳格に対応していない。一方、私たちの触覚は、受容野(1本の感覚神経の活動に影響を与える皮膚の領域)の順応と受容野の大きさから分類することができる、速順応Ⅰ、速順応Ⅱ、遅順応Ⅰ、遅順応Ⅱの4種類の機械受容単位が関係しているのではないかといわれる。受容単位は大きなものと小さなものに大別され、さらに、皮膚に刺激が与えられると、最初だけ神経が反応し、しばらくすると反応しなくなるものと、刺激を受けている間ずっと反応するものとに分かれる。

「手」が「眼」になる仕組み

私たちは、かばんの中にある財布を手探りで見つけることができますが、これは、触覚だけでなく、外部刺激の有無やその危険性を捉える身体の城壁センサーが可能にしていることです。

まず指先を動かすことで、自己受容感覚によって対象の重みや厚みを感知します。図2の4種類の機械受容単位によって硬さやざらつきを感知し、さらに記憶している財布の形状を触覚と重ね合わせることによって「手」が「眼」になっているのです。

自己受容感覚は「触覚」という研究の枠組みに含まれないことも多いのですが、実際にモノを触るときには、指先でこするようなことだけでなく、持ってみたり、握ってみたりするものです。だとすれば、筋肉の動きが情報となりますから、同じモノを触っても筋骨隆々の人と高齢者とでは、感じ方が変わってきます。視覚や聴覚のように触覚にも加齢を含めて個人差があるのです。特に加齢によって振動に対する感覚能力が落ちることは明らかになっています。

私は、視覚の研究から始めて、触覚の研究に分野を広げるようになりました。それまでも視覚と触覚が密接にリンクしていることはいわれていました。ヒトは約80%の情報を視覚から得ているとされ、情報量が圧倒的なので視覚に関心が向かいがちですが、18世紀から20世紀初頭くらいまでは、多くの研究者が「Touch teaches vision」という触覚優位説を取っていました。この考え方は、20世紀半ばに視覚優位(Visual capture)の考え方に取って代わられた感がありますが、触覚は先述したように、非常に鋭敏なところを持つ、生物の基本的な感覚であり、視覚はその影響を少なからず受けていると考えています。

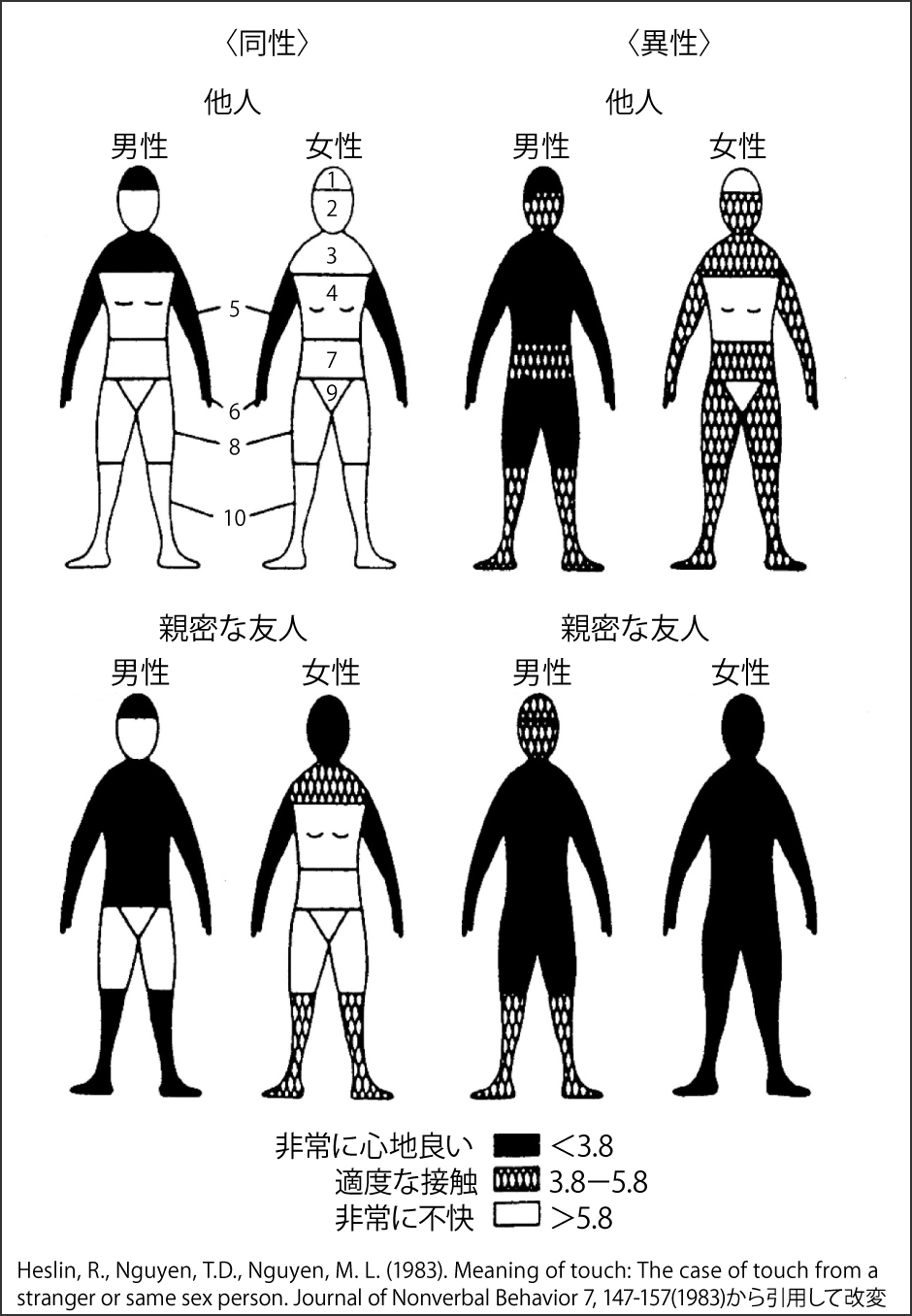

これまで生物学的な触覚を見てきましたが、触覚には「社会的触覚」といって、対人関係の中で生じる触覚的感受性の個人差があります。心理学の研究の中に、体のどの部位なら触れられてもかまわないか、という調査があります。同性あるいは異性の親しい友人あるいは赤の他人から触れられてもかまわないと思う身体部位を聞いたものです(図3)。それによると、女性は、見知らぬ男性や同性の人に、胸から腰にかけては触れられたくないという感情が強いが、親密な異性からならば、どこを触れられてもかまわないという結果が得られています。

図3 性別と親密度による接触感覚凡例は不快度を表し、5.8以上が非常に不快。3.8以下が極めて快適。左上:同性の他人に触られた場合の男女それぞれの反応。左下:同性の親密な友人に触られた場合の男女それぞれの反応。右上:異性の他人に触られた場合の男女それぞれの反応。右下:異性の親密な友人に触られた場合の男女それぞれの反応。親密度が同程度でも、性別によって触れられてもかまわないという部位が異なる。女性では、親密度が上がると接触を許容する範囲が広がる。

女性は、見知らぬ人に対しては、触れる・触れられることに非常に敏感です。女性は、電車の中では隣の人と密着しないように避けますが、男性は気にしないし、触れていることにも気づかないことが少なくないでしょう。こうした性差には、生殖の問題が大きく関わっているのだろうと考えられます。動物である以上、女性には生殖における自己防衛が絶対にあります。危険が及ばないように自分を守るということでしょう。

同時に、心理学では定説になっていますが、女性は社会性が高く、仲間と親密になってコミュニケーションをとりたがります。それによって対人距離は近くなり、また触れることも出てきます。特に親しくなると積極的に触れようとします。一方、男性はどちらかというと1人でいたい、接触を避ける傾向があります。男性は個人主義的(Individual)で、女性は社会集団的(Social)とされているのです。

日本人はソーシャルディスタンスに抵抗がない

社会的触覚はまた、文化にも大きく影響されています。挨拶として抱擁したりキスをしたりする文化がある人たちと比べて、日本人は相手に触れることへのハードルが高くはないでしょうか。コロナ禍にあって、人との接触を避けるべしといわれ、多くの日本人が対人距離をとりマスクをすることに抵抗がないように見えるのは、日本には元々、これを受け入れる土壌があったからかと思います。

日本の家庭では、ご飯茶碗や箸、湯飲みなど、自分の食器が決まっており、他の人が自分の食器を使うと、ちょっとイヤだなという感覚があると思います。ところが西洋では、自分のフォークやナイフという発想はまずありません。個人的な経験ですが、西洋人は、他人の下着を借りることに、大きな抵抗はないそうです。日本人はどうでしょうか。私はきちんと洗濯してあると言われても、息子の下着を使う気にはなれません。

先の、他者からの接触による好悪感の調査は海外で行われたものですが、私たちの行動習慣や文化的背景を考えれば、日本人を対象に同様の調査を行った場合、結果は恐らくかなり違ったものになるでしょう。

触れるという行為は、人々の安心と親愛の気持ちを高めてくれます。触れる・触れられることによって、荒んでいた気持ちがかなり癒やされます。精神疾患の患者は、手をつなぎ合っているだけでかなり快復します(触れ合えるようになれば快復の兆し)。話さなくてもただ、そばにいるだけでもいいのです。物言わぬ介護犬をなでているだけで認知症が改善したということも聞いたことがあります。ペット型ロボットの頭をなでることもまたしかり。触覚を知ることは、生物、そして人間への理解をさらに深めるものと考えています。