ソーシャルディスタンス、グータッチなど、新型コロナウイルスによって接触が制限された社会で、触覚はこれから私たちの生活にどのような意味を持ってくるのだろうか。触覚の再現技術の研究も進んでいる中、触覚が脳内で処理され実感として生み出されるメカニズムを解明していくと、実体験と触感は“心”を介して切り離せないものだということが分かってくる。

特集 触覚の世界 触覚の再現で浮かび上がる 触感がつくる心的イメージ

文/柳井政和

目に見えるものに錯覚があることは、よく知られている。存在しない線を補ったり、異なる色と取り違えたり、傾いていないのに傾いていると感じるなど多くの錯覚が知られている。

こうした錯覚は視覚だけでない。モノに触れたときの触覚にも存在している。近年、触覚研究が進んだことで、触覚の錯覚である触錯覚が次々と見つかっている。

触覚の錯覚を体験する

触錯覚として有名なものにベルベットハンド・イリュージョンがある。テニスのラケットのガット(網目)を両手で挟んで手を動かす。そうすると、ぬるぬると感じ、まるでベルベットのような毛のある布を挟んでいる印象を受ける。現実とは違う触感を、脳が認識するのだ。

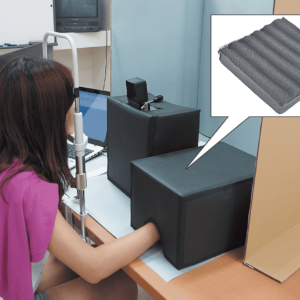

こうした触錯覚はテニスラケットを用意しなくても体験できる。厚紙に8㎜ほどの丸い穴を開け、両手の人差し指で挟んで指を動かす。すると赤ん坊の肌を触っているような感覚が得られる。不思議なことに片手の親指と人差し指で挟んで触れても、そこまで滑らかには感じられない(図1)。

図1 赤ちゃん肌触錯覚名刺大のカードに穴を開けた体験ツール。赤ちゃん肌触錯覚は、厚紙に直径8㎜ほどの穴を開けて、両手で触れると、ご家庭でも手軽に体験することができる。報告会の会場では、特別に選んだ紙に印刷し、穴加工を施したカードを配布していた。

JST(科学技術振興機構)の支援を受けて推進してきたさきがけ研究成果物の報告会で、慶應義塾大学環境情報学部の仲谷正史准教授がこの現象について説明してくれた。

「同じ物体を両手で触れる場合と片手で触れる場合では、脳の中で、体性感覚を処理する方法が変わる可能性があります」

たとえ同じ物体でも、両手と片手で触れたときでは体験する感覚が異なる。この違いを調べることで、触覚情報がどのように脳内で処理されて感覚が生み出されるか、知覚メカニズムの研究につなげたいという。

こうした研究の発表は、工夫すればオンラインツールでも実施できる。しかし仲谷准教授は、ギャラリーを借りて展示方式の報告会を開くことを選んだ。

「研究成果物の内容発表だけであればオンラインで済ませられます。しかしオンライン展示会では、見学に来た方の実体験が不足しかねません。新型コロナウイルスの流行の谷間に、研究を実体験できる場を用意しておきたいと考えました」

実体験という言葉が、今回の一つのキーワードになっている。触覚の研究を行っていた仲谷准教授が、なぜ実体験をここまで重視するようになったのか。その背景には、触覚と触感の仕組みがある。

仲谷准教授のこれまでの活動を振り返った後、触覚と触感、その先にある体験の話を掘り下げていこう。

振動の周波数を触り分けられる人の指

がたがた、つるつる、ぬるぬる、さわさわ。指先で対象をなでると、さまざまな触感を得ることができる。こうした情報を検知できるのは、機械受容器と呼ばれる触覚のセンサーが、指の先に4種類あるからだ。

4種類のセンサーは、それぞれ役割が分かれている。1つ目のメルケル細胞は、でこぼこした形や、がたがたした素材といった、粗い表面を感じる。2つ目のマイスナー小体で終わる感覚神経は、指でなぞるときのツツッとした、細かい「滑り」に対して敏感だ。

3つ目のパチニ小体で終わる感覚神経は、高い振動周波数によく反応して、さわさわ、ちりちりといった感覚をもたらす。4つ目のルフィニ終末で終わる感覚神経は、皮膚の伸びに対して応答する。

指で対象に触れて動かすと微かな振動が生じる。振動は、音と同じように周波数を持っている。人間の耳が高い音や低い音を聞き分けられるように、人間の指は粗い面の振動や、滑らかな面の振動を触り分けられる。

指とモノとの間で生じる周波数のそれぞれに敏感な機械受容器があり、がたがた、つるつるという違いを判別できる。また機械受容器だけでなく指先の形もこうした振動の検知に役立っている。指先の指紋は、モノに触れたときの振動を増幅して、感度を向上してくれる。

触れることで得られる感覚は、触り方や触る体の部位でも変わる。手を動かす速さや、押す強さでも変化する。触覚はこうした仕組みで、モノの表面の状態を読み取っている。

仲谷准教授らは、2007年に触覚(tactile)再現技術を基にした表現の可能性を探求するために、テクタイル(TECHTILE: TECHnology based tacTILE design)という活動をスタートした。

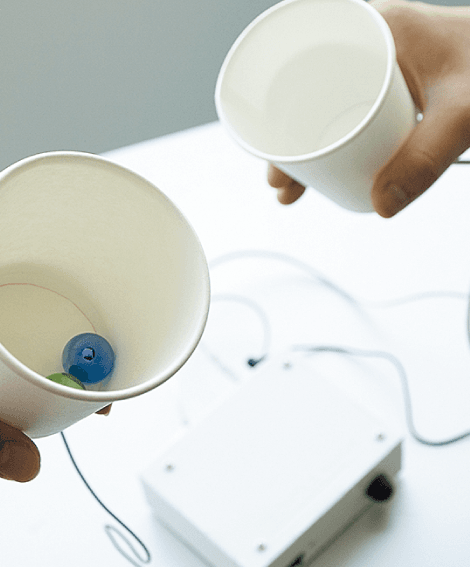

その後、テクタイルの取り組みに興味を持った山口情報芸術センター(YCAM)と2年間の共同プロジェクトを進め、表現メディアとして触覚を扱うための入門キット「テクタイル・ツールキット」を開発した(図2A)。

図2A テクタイル・ツールキットマイクロフォン・音響アンプ・振動子によって構成した触覚の入門キット。

テクタイル・ツールキットの構成はシンプルだ。空気振動を電気信号に変える音声用マイクロフォン、記録した電気信号を増幅する音響アンプ装置、そして電気信号を振動で体感できる振動子でできている。手に触れる部分である振動子以外は、一般的な録音再生装置と構成は同じだ。

「聴覚と触覚が正常に機能するためには、共通した遺伝子が関与していることが知られています」

身体の外からやってくる振動を感じるという意味では、空気振動を受け取る聴覚も、機械振動を読み取る触覚も同じだ。振動の提示タイミングを再現すれば、触覚刺激を電気的に別の場所に送ることができる。

仲谷准教授らはテクタイル・ツールキットを使った表現の例として、紙コップの中を転がるビー玉の振動を別の紙コップに伝えたり、注がれた炭酸水のシュワシュワ感を増幅して体感する表現を提示してきた(図2B)。

図2B ビー玉の実験振動情報を音声チャネルの電気信号に変換して、離れた場所で触覚振動を再現する。

触覚表現は、視覚や聴覚、さらには言葉を使うことで、より多くの表現が可能になるという。

「触覚は多様に解釈でき、受け取った情報が一つの意味にならないことがよくあります。そのため他の感覚と一緒に情報を提示されると、実体験を理解するための感覚的な手掛かりとして機能したりもします」

仲谷准教授らは、共著書『触楽入門』の中で、触感を構成する3つの要素として、モノ・身体・心的イメージを挙げている。

モノは触る対象そのもの。身体は触る部位と触り方。心的イメージは、視覚や聴覚からの感覚入力や、言葉から得られる印象、記憶からの想起、である。日本語では、言葉の心的イメージを拾い上げるために、オノマトペが使われることも多い。

- *オノマトペ:ガタッ、キャンキャンなど、物や動物が発する音や声を表現する「擬音語」と、わくわく、びっくりといった心情など音のしない状態を描写する「擬態語」の総称。日本語はその種類が多いといわれている。

同じ触覚刺激でも心的イメージは異なる

一口に触覚を研究するといっても、同じ刺激に対する感度は身体の部位によって異なる。そして心的イメージには、過去の記憶が含まれているため、受け手による個人差が大きい。特に触覚的な印象「触感」については、何が真実なのか分からない。

仲谷准教授は2017年に、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパスに研究会を開設した。そして取り組む課題として親と子どもとのふれあいを選択した。

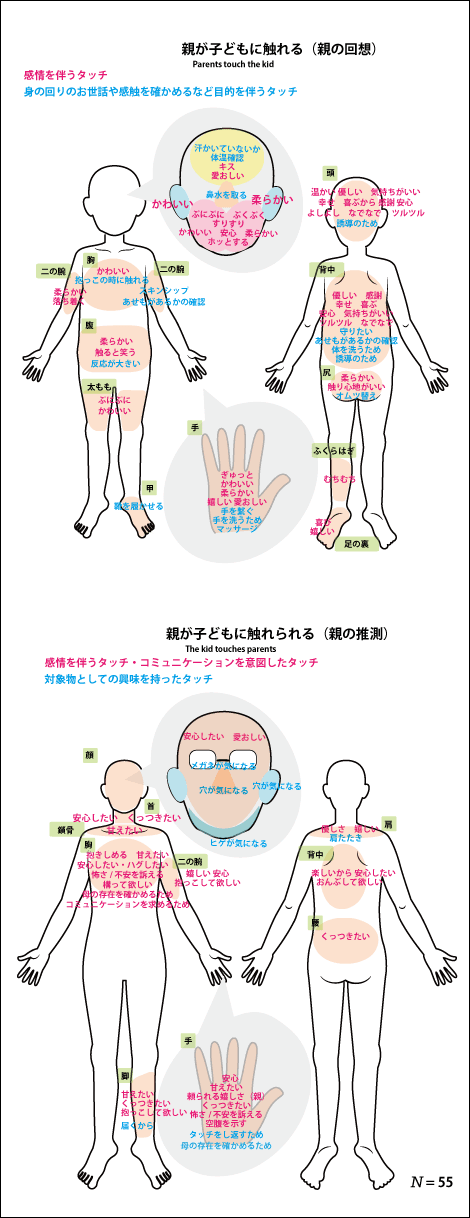

今回の報告会では、親と子どもの身体部位ごとのふれあいについて発表した。触るということは同じなのに、子どもと親のどちらが主体的に触るか、またどの部位に触るかで、受け取るイメージは変わる。触覚を介して脳に入ってきた感覚刺激は、視覚や聴覚、過去に体験した記憶が渾然一体となって解釈される。

「親と子どもがふれあっているとき、どれくらい愛情を持って触れているかは、外から見ただけでは分かりません。もし、身の回りのお世話をすることが目的なら、微笑ましい親子のふれあいに見えても、実態は異なるということもあるでしょう」

同じ触覚刺激を受けていても、心が受け取るイメージは異なりうる。現代の養育者が、かわいいと思いながら子どもに触れる時間をどれだけ持てているかは、今後の調査が必要だという。

仲谷准教授が触感の心的効用に注目するようになったきっかけは、LINEのようなテキストチャットに、振動による触感を加えた学生の研究だったという。送受信のたびに振動し、そのたびに利用者が注意を向けてしまったそうだ。

「特別な情報を伝えるための触覚振動と、日常生活の中で寄り添う触覚的な情報には、違いがあるのではないかと気づきました」

触れるという行為は、物体に対して身体を接触させるので、危険を伴う可能性がある。安全な環境なら問題ないが、自然の中に出たとき、目に見えるものすべてに触れるようでは思わぬケガをしかねない。

乳児期の子どもは、周囲のものを手で触れたり口に入れたりして感触を確かめる。こうした触覚を介した探索行動の後には、視覚や聴覚によって、触れなくても重さや硬さや粗さを推論できるようになる。

仲谷准教授が、物理的な触覚の先に心的イメージの研究に向かった理由がここにある。触覚は触感の一部でしかないのだ。

触覚は、加齢とともに生体内のセンサーの数が減る。しかし身体の感覚そのものは、高齢になっても失われない。日本の社会では、握手やハグを通した社交は控えめだ。しかし海外には多用されている国もある。欧米諸国で見られるボディタッチは、情動を伝える非言語コミュニケーションだ。親子間のボディタッチもまた、愛情を伝える一つの手段となっている。

報告会では「導く・動く・感じる・表現する」という4つのキーワードが掲げられていた。研究を取り組むにあたっては、触覚を通して情報を得る8~12カ月の乳児を持つ方々に協力を依頼したという。

3Dプリンタを使い、市販の玩具が持つ要素を抽出した物体を作り、乳児の行動を“導く”。マシンビジョンを使い、乳児が示した“動き”の行動を定量化する。こうした研究は、乳幼児が視覚と触覚で行う探索行動を理解するのに役立つ。

また、冒頭で述べた触錯覚を使い、赤ちゃん肌のような滑らかな触感を、脳がどのように情報統合して“感じ”ているのかを研究する。そして、親子のふれあいのときに起きている親の心の動きを、身体部位ごとに視覚化して“表現する”(図3)。

図3 身体部位と共起する「触れる/触れられる理由」の可視化どちらが触るか、どこに触るかで、同じ刺激でも受け取る感覚は変わる。

© Mao Midorikawa and Masashi Nakatani, SFC TOUCH LAB, Keio University 2019 | 慶應義塾大学 環境情報学部

このように並べると、子育ての場面で触感が与えている影響は、子どもだけでなく親にも及んでいることが分かる。

3年半の期間、子育てというテーマを触覚研究の観点から進めてきた仲谷准教授は、触感にとっての実体験の重要さを語ってくれた。

「子どもの研究を触覚の視点から考えて分かってきたことは、子ども時代に得る実体験を増やすことの重要さです。過去の体験を想起するには実体験が大切です」

実体験を次につなげていくことが大切

目の前にある具体的な刺激と、過去の体験が喚起する心的イメージとを重ね合わせて触感を得る。また、1回の実体験で終わるのではなく、その実体験を次の経験につなげていくことが大切だという。

「人は実体験することで、現象の背後にある法則を理解しやすくなったり、似た出来事に興味を持ったりします。そうした実体験を繰り返すのに、触覚は分かりやすい感覚だと思います。何度も体験することで、自ら違いに気づきやすくなるからです」

触覚は、子どもの頃に最も使われ、その後は表立っては活躍しない。しかし、この不可思議な感覚は、生きることをひっそりと支え、私たちに安心をも提供してくれる。

触れたときに得られる感覚は、このような心的効用だけでない。現実を受け入れることを助ける実感を、人に与えることもある。

新型コロナウイルスの世界的流行の直後、遺族が故人の遺体に接触できなかったというニュースが報道された。頭では理解していても、触れることができないという状況では、家族の死をにわかに実感することは困難かもしれない。そうした心情のジレンマをどのように解決するのか、仲谷准教授に意見を伺った。

「他者の死を受け入れるにあたって、触れることがもたらす心的作用は少なからず存在していると考えています。日本の弔いの場において、遺影を額に入れて姿を持たせたり、戒名が記された位牌を形あるものとして祀ることは、故人をしのぶに際して、触れられる実体の必要さを象徴しているのでしょう」

たとえすぐに理解できなかったとしても、同じ空間の中で時間を過ごし、時に手に取って眺める。そうすることで実感を醸成してゆく。この過程は、子どもたちが遊びの中で得ている実体験による学習とよく似ている。触るという行為には、触覚が持つ直接的で物理的な刺激としての側面と、触感の心的イメージを形作る側面の2つの顔がある。

触覚と触感を理解するには、物理的な接触だけでなく、心に及ぼす影響をも見ていく必要がある。