がんや生活習慣病、精神疾患などさまざまな病気、また、肥満や老化など私たちの生命現象におけるほとんどにエピジェネティクスが関係しているといわれる。エピジェネティクスは、細胞が「上書き」された状態であり、遺伝でも、ゲノムでもまだ解明できていない部分が多い。卵子と精子が受精した直後から私たちの健康と生活に関係してくるエピジェネティクス。その謎多き仕組みに迫る。

イラストレーション/北澤平祐

がんや生活習慣病、精神疾患などさまざまな病気、また、肥満や老化など私たちの生命現象におけるほとんどにエピジェネティクスが関係しているといわれる。エピジェネティクスは、細胞が「上書き」された状態であり、遺伝でも、ゲノムでもまだ解明できていない部分が多い。卵子と精子が受精した直後から私たちの健康と生活に関係してくるエピジェネティクス。その謎多き仕組みに迫る。

「氏か育ちか―」

人を決めるのは遺伝(=氏)なのか、環境(=育ち)なのか。

大阪大学大学院医学系研究科の仲野徹教授は「氏と育ちとエピジェネティクス」だと言う。

エピジェネティクスは、がんや生活習慣病、老化や精神疾患にも関わってくるというが、それはどんなものなのか。

教科書的には、「エピジェネティックな特性とは、DNA塩基配列の変化を伴わずに、染色体における変化によって生じる、安定的に受け継がれうる表現型である」と書かれているが、初めて聞く人にはイメージしにくいかもしれない。そこを仲野教授は、書物にたとえて説明する。

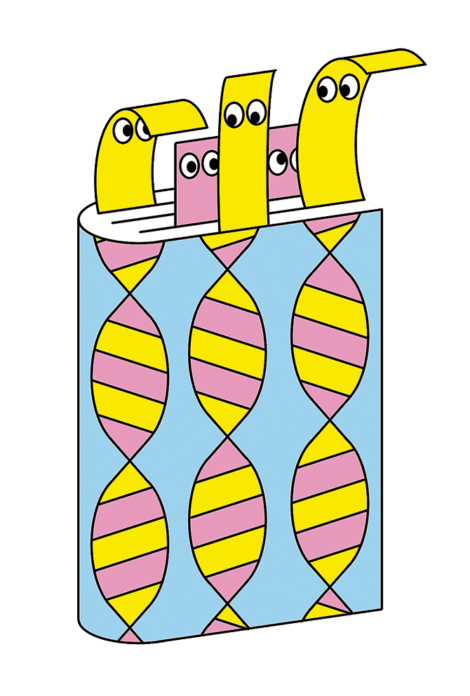

「ゲノムを膨大なテキストからなる書物にたとえると、エピゲノムはその書物について『ここは読みなさい』『ここは読まないでください』という付箋や、『ここは読んではいけません』という伏せ字です。ゲノムは不変ですが、エピジェネティクスは可変ですので、付箋も何らかのきっかけで変わることもあります。書かれているテキストの内容は変わらなくても、付箋と伏せ字の指示によって、読む文章が変われば別の物語ができるのです」(図1)

図1 書物にたとえるとエピジェネティクスを付箋や伏せ字にたとえて考えると、その指示によって、読む文章が変われば別の物語ができるように、細胞の状態も変わってくる。

(『エピジェネティクス 新しい生命像をえがく』〈岩波書店〉から改変)

遺伝子は約2万個あって、そのうちの数千個の遺伝子が読み込まれて細胞の状態が決まっているという。それは2万個の文章のうちの数千個を読む際に、読み方を指示する付箋や伏せ字が付けられているとも言い換えられる。

では、エピジェネティクスの付箋はどんなときに付けられるのか。

第二次世界大戦末期のオランダでは大きな飢饉が起きて、1日あたり1000㎉以下のカロリーしか摂取できなかったという。

「あのオードリー・ヘプバーンもこの飢饉を経験し、チューリップの球根の粉で作った焼き菓子を食べて生き延びたといいます」

そのときに母親のおなかの中にいた赤ちゃんも、いまや70代後半。疫学調査の結果、冠動脈疾患や高血圧、2型糖尿病の罹患率が高く、さらに統合失調症などの神経精神疾患にかかる率も高いことが明らかになった。

仲野教授は、これにはエピジェネティクスが関係していると言う。

「これは過酷な環境の下、エネルギーを節約して低栄養で生きられるように適応したことで、倹約表現型と呼ばれています。エネルギーを無駄に使わない燃費の良い体になっているため、飢饉がなくなった後に普通に食事をすると、栄養が過剰になってしまい生活習慣病になりやすくなるのです」

これは親からの遺伝の影響ではない。さらに、一時的に適応しただけではなく、その影響が何十年も続いていることがポイントである。

「化学物質や放射線がDNA塩基に異常をもたらすことはありますが、栄養が足りないことでは遺伝子に傷はつきません。遺伝子の変異以外で、いったん細胞が得た情報がそれほど長く続くのはエピジェネティクス以外ありません。何十年にも及ぶ記憶が細胞に記録され続けているのです」

さらに興味深いことに、赤ちゃんがどの段階で飢饉にさらされたかによっても変わってくるという。妊娠の約9カ月間は初期、中期、後期と分けられるが、妊娠初期時に飢饉にあった場合にだけ倹約表現型になることも明らかにされた。後期に飢餓を経験した赤ちゃんは出生時の体重が極端に低く、生まれてから後も病弱な子が多かったという。一方、初期の赤ちゃんは成長が追いつき、正常な体重で生まれた。だが、半世紀後に生活習慣病に罹患する率が上がった。

「発生段階の早い時期や、年齢が若いほうがエピジェネティクスの影響が出やすいことが分かっています。適応しやすいのでしょう。まったく別個に、デイヴィッド・バーカーという疫学者がこれは戦争という特殊な状況下だけではなく、平時においても胎児期の環境が後の健康状態に影響を与えるという報告を行っています」

日本人の新生児の平均体重は1980年をピークで下がってきている。「小さく産んで大きく育てる」ことが良いとされる風潮もあった。しかし、現代においては出生時に低体重すぎると、生活習慣病のリスクが高まることが分かっているという。

エピジェネティクスは、胎児のときの問題だけではなく、生命維持そのものに根源的な現象であると仲野教授は言う。「難しい説明は置いておいて、要は遺伝子、ゲノムに、さらに情報が『上書き』されていると思ってください」と解説する。

そもそも、この上書きはいつ行われるのだろうか。

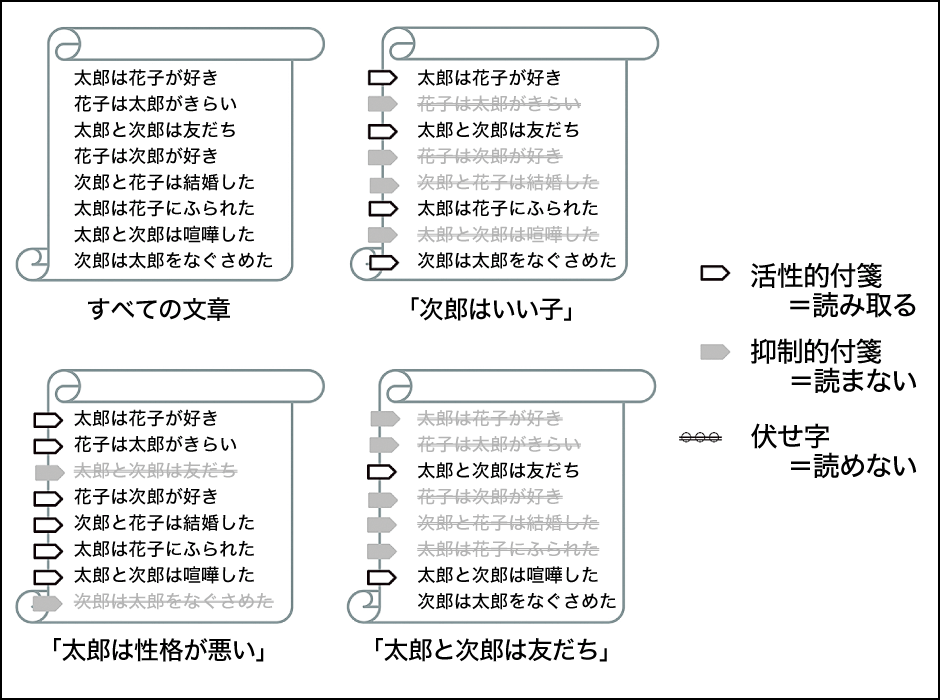

受精卵はどんな細胞にもなれる状態で、そこから200種類以上もある細胞に分かれていく。それは真っ白な状態から、その細胞特有のエピジェネティックな状態が書き込まれることで可能になる。

このことを説明するために、「エピジェネティック・ランドスケープ」という概念的な地形図がある(図2)。坂道にボールが通れる溝が付いている。このボールが細胞を、ボールの位置が細胞分化の状態を表す。ボールが坂の上にあるときはどんな細胞にも分化できる状態で、ボールが下に転がっていく場所は神経細胞や血液細胞などに分化したことを表しているという。

図2 「エピジェネティック・ランドスケープ」多能性細胞は核移植やiPS細胞でもわずかな確率でしかできないが、受精卵はたった24時間後にどんな細胞にも分化可能になる。

(コンラッド・ウォディントンの原図をもとに作成)

「精子は精子型の上書き、卵子は卵子型の上書きがされています。それが受精の段階でガラガラポンとなって、ほとんど白紙に戻るんです。これはすごいことで、クローン羊・ドリーで知られる核移植は数%、iPS細胞も数千個に一つしか、どんな細胞にも分化可能な多能性細胞、つまり坂道の一番上の状態にはならない。しかし、受精するとたった24時間でそれが可能になります」

仲野教授は今から15年ほど前にある遺伝子の研究をしていたときに、偶然にそれが受精直後のエピジェネティクスに関係することを発見したという。それからこの分野の研究を始めるようになった。

ただし、白紙になっているとはいえ、「ほとんど」である。ごく一部のエピジェネティックな状態は遺伝しているように「見える」ものもあると仲野教授は述べる。

「スウェーデンの北部、エヴェルカーリクスという交通の便が悪くて孤立した村がありました。そこでは農作物の収穫の悪い年は住民は飢え、豊作の年には飽食したといいます。19世紀末から20世紀初頭にこの地方で生まれた人を対象に、その親と祖父母が若かった頃の農作物の生産量との関係が調査されました。そうすると驚くことに、少年時代に飽食した男性の息子と孫息子は、寿命が短いことが分かりました。平均年齢が6歳も早死にで、社会経済的な因子で補正すると32歳も寿命が短かったといいます」

胎児のときの栄養状態だけではなく、なんと先祖の栄養状態が、寿命にまで関係してくるのだという。女性であれば子宮内の環境が影響する可能性を否定できないが、男性の場合は精子を経て伝達されるので、エピジェネティクス以外にほぼ考えられないと仲野教授は言う。

ただし、これだと、どうしても1回きりの特殊な例として片づけられてしまうようなものかもしれない。それを動物実験によって確かめると、エピジェネティクス状態が遺伝しているように「見える」現象が示されているという。

では、どんなときにエピジェネティックな環境が変わるのだろうか。

「ストレスや栄養などの環境、感染、そして老化の3つがあります。環境は、先ほどの低栄養状態に加えて、PTSD(心的外傷後ストレス障害)も影響することが知られています。それも地震など一過性のものではなく、小児虐待のように長い年月続く状況です。子どものほうが上書きされやすいし、時間も長期間にわたるからでしょう。自殺した人の脳の検体を調べ、子どもの頃に虐待を受けた人と受けない人を比べると、虐待された人の脳はエピジェネティックな状態が変わっていたという論文があります。ただし、虐待によってどの細胞のどの遺伝子が変化したのかは分かりませんし、どんな影響があったかもまだ明らかにされていません。それどころか、本当に因果関係があるかどうかも、厳密には不明です」

2つめの影響は感染である。

国立がん研究センター研究所の牛島俊和氏の研究では、ピロリ菌に感染すると、がんになりやすいエピジェネティクスの状態が「上書き」される。困ったことに、ピロリ菌を除菌したとしても、そのまま上書き情報が正常になるとは限らない場合があるという。

「ピロリ菌を除菌しても、胃がんのリスクがすべての人において減るわけではないことが分かりました。菌がなくなっても、上書きの異常がそのまま残り続けてしまい、がんが再発する人たちがいるのです。少なくともこの例では、エピジェネティクスが発がんに関係していることは間違いありません」

感染といえば、新型コロナウイルスはどうなのだろう。

「まだ何のエビデンスもありませんが、新型コロナウイルスの後遺症にもエピジェネティクスが関係している可能性は十分あると思います。ある刺激がなくなった後にまで、長い期間続くものはエピジェネティクスの問題であることが多いのです。感染でDNA塩基配列が変わることはありませんので、細胞が感染によって変化した状態を記憶しているのかもしれません」

さらに3つめの老化は、エピジェネティクスの状態を調べると、その人の年齢が当てられるほどに相関関係が見られるデータがあるという。

それでは、エピジェネティクスを変えることができるなら、薬で修復することはできないのだろうか。

仲野教授は「エピジェネティクス創薬」の研究に期待が集まっていると言う。

「細胞の上書きを正常な状態に戻してやる創薬の研究は進んでいます。例えば骨髄異形成症候群という病気に対して、DNAメチル化阻害剤で延命効果があることが分かっており、この薬は日本でも薬事承認されています。DNAに傷が入ってしまったら、決して薬で変えることはできないのですが、エピジェネティクスの状態に関しては完全ではないにしても、ある程度は変えられるものもあります」

「上書き」にはいろいろな種類があるが、そのうちの1つを変えると長生きする効果があるかもしれない、といわれている薬剤もある。

「エピジェネティクスの状態を変えることで、老化が進まなくなることは理論的には可能かもしれません。『ライフスパン 老いなき世界』という書籍がベストセラーになっているハーバード大学教授デビッド・A・シンクレアは、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)というエピジェネティクス状態を変える薬剤で寿命が延びると主張しており、実際にマウスの実験では長生きすることが分かっています。ただし、人間ではまだはっきりしないため、半信半疑です。……とはいえ、私も通販でNMNを買ってみて、なんか元気になった気はしました。でも、元気になることと、長生きは別でしょう。非常に高価な薬なので、老化を止める効果があるかはっきりしないものを何十年も飲み続ける勇気はまだありません」

人類は病と必死に闘ってきたが、老化は等しく起きるために受け入れてきた。だが、それは変えていける余地があるのかもしれないものなのだろうか。

「可能性がある分野だと思っています。1980年から1990年にかけて、遺伝子治療で何でも治せるのではないかと期待された時代がありました。今のiPS細胞もそうでしょう。だけど、実際に研究が進んでいくと、これも難しい、あれも難しいとなって、どんな病気でも治せるわけではないと分かりますが、最終的に治療できる病気が残っていきます。エピジェネティクスもこれから研究が進むと、やっぱりだめだということがどんどん出てくるはずです。そして最終的にこれには効果があるというものが明らかになっていくのではないかと思います」

今はエピジェネティクスによるものに違いないという状況証拠はあるけれど、はっきりした犯人を追い詰められていない段階だ。けれども仲野教授は、実はありとあらゆる生命現象、ほとんどの病気にエピジェネティクスは関係しているだろうと話す。

「ゲノムとその上書きであるエピジェネティクス、その両方が相関して病気になりやすさが決まっています。ただし、エピジェネティクスはまだ分かってないことが多い分野です。これからさらにゲノムの解析が進んでいき、ゲノムで解明できない部分がエピジェネティクスの問題と考えていくこともできます。エピジェネティクスは曖昧ではっきりしない部分が多く、私も含めて、この分野の研究者はいつも難しい分野だと言ってます。まだ、学問分野としてもどこまで進むか分からないという段階。でも、だからこそ夢があります」