分布域を北上させたり、年間の世代数が変わったり、また、餌植物との成長サイクルがずれたりと、気候変動が昆虫の生態に与える影響は数多くある。昆虫の数が大きく変動すると、すぐに地球温暖化と結びつけたくなるが、実は、それほど単純な話ではなさそうだ。より確かな影響を探るには、長く地道な観察が必要なのだという。地球温暖化で昆虫の生態はどう変わっていくのだろうか。

特集 地球温暖化の深淵 昆虫の生態はどう変わる? 複雑に絡み合う要因

構成/飯塚りえ

地球温暖化の影響で虫が減った、あるいは増えたと話題に上ることがあります。では、「昆虫の数」とはどのようなものなのか、改めて確かめておきたいと思います。

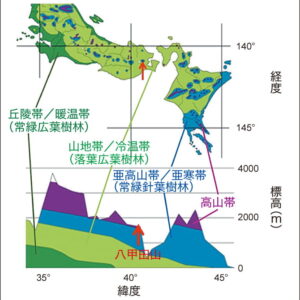

図1 イボタミタマバエの数の変動

虫こぶから羽化したイボタミタマバエの成虫数を1970年から1990年の20年間で調査。昆虫の個体数は、私たちが感じている以上に大きく増減する。

昆虫の数は、年によって大きく変動することが分かっています(図1)。例えば、ある地点のタマバエの最大数と最小数とを年次で比較すると3000倍以上も変動していることがあります。雌雄が100匹いる集団で1匹のメスが卵を100個生むとした場合、理論上は、そのうちの2匹(1オス・1メス)が生き残って交尾・産卵すれば、元の数は維持されます。この場合、生存率はたった2%でいいのですが、この生存率が4%に増えるだけで、次の世代の数は200匹になります。それが数世代も続けば、それだけで膨大な数に増えることになります。昆虫の場合は、数百の卵の話ですから変動幅は非常に大きいのです。

生物的要因と非生物的要因

昆虫の卵から成虫までの生存率を決定する要因には、その昆虫の餌になる生物(植食性昆虫の場合は植物)や寄生者、捕食者といった生物的要因と、気温や湿度、日照、強風などの非生物的要因とがあります。また、これらの要因が当該昆虫の生存に直接的に影響を及ぼす場合と、他の要因を介して間接的に影響を及ぼす場合があります。地球温暖化は直接的には非生物的要因です。しかも、その影響が生存率を上げるのか下げるのか、昆虫の発育段階によっては引き起こす結果も異なりますので、昆虫の数と温暖化の関係は、本来、1種の昆虫の個体数の変動ではなく、それを取り巻くさまざまな生物的要因の変動を併せて解析すべきです。少なくとも、1、2年の調査データで分かることは多くないでしょう。

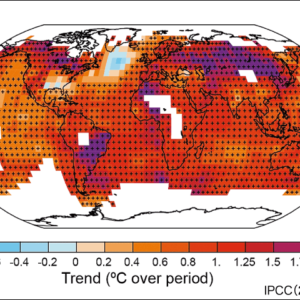

数の前提を理解した上での、地球温暖化の昆虫への影響には、分布域の変化、年間世代数の増加、植物との同時性のずれ、高温障害、多様性の低下などが挙げられます。

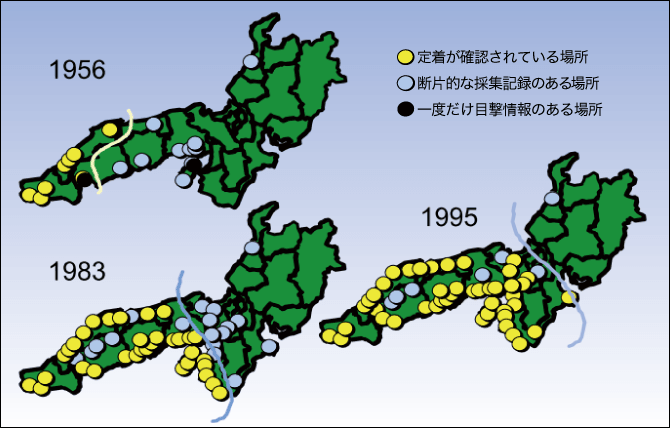

図2 ナガサキアゲハの北進

各地の気温の上昇に伴って、着実に北進するナガサキアゲハ。2003年には神奈川県に到達した。

分布域を北上させた例として、ナガサキアゲハがいます(図2)。東京環境工科専門学校の吉尾政信先生と元大阪府立大学の石井実先生は、ナガサキアゲハの北上は、個体群の中で休眠性や耐寒性が変化して生じたのではなく、温暖化によって引き起こされたと考えました。後に、山梨県環境科学研究所の北原正彦先生らは、ナガサキアゲハが新たに観察された地点での年平均気温の変化を調べ、気温が15℃を超えるとナガサキアゲハが侵入・定着することを明らかにして、温暖化の影響を裏づけました。

またカメムシでは、温暖化によって侵入種の分布域が北に拡大し、近縁在来種の分布域や個体数の変化を招いたという例があります。

熱帯のカメムシが日本で生息

アオクサカメムシは広く日本全土に分布していた種です。1950年代に熱帯や亜熱帯に生息していたミナミアオカメムシが九州や四国、紀伊半島の南部にやってきました。その後、温暖化によって、ミナミアオカメムシが無事に越冬できる最寒月の平均気温が5℃を超す地域が増えるにつれて分布域も北に拡大していきました。

現在、太平洋側では茨城県に、日本海側では島根県に達しています。このカメムシはイネや畑作物を吸汁する害虫ですので、分布を拡大した地域で餌に困ることもありません。またその頃に、水稲の作付け体系が変化して、早期から晩期まで長期間イネが存在するようになったことが、イネを好む年3化(年に3回発生する)のミナミアオカメムシに有利に働きました。こうして、アオクサカメムシとミナミアオカメムシの個体群密度の格差が広がってしまいました。

追い打ちをかけたのは、普通の昆虫ではあまり見られない、アオクサカメムシとミナミアオカメムシという異なる種同士の種間交尾という行動です。種間交尾では不受精卵になるため、卵は孵化しません。この点に関しては、アオクサカメムシでもミナミアオカメムシでも条件は変わりませんが、ミナミアオカメムシは、通常、年3化、アオクサカメムシは年2化です。そのためミナミアオカメムシの個体数が圧倒的に多くなり、アオクサカメムシ同士の交尾の機会が失われました。その結果、アオクサカメムシが局所的に絶滅し、九州や四国、紀伊半島の南部ではミナミアオカメムシの単棲地帯となりました。

温暖化の影響は冬の温度が上がって、越冬時に死亡する個体が減るだけではありません。京都大学の沼田英治先生らによるクマゼミの研究では、卵の時期に気温が高くなることで卵の発育期間も短くなり、個体数を増やすことが分かりました。これまでクマゼミは、梅雨が終わってから幼虫になっていたのですが、温暖化したことで梅雨が終わる前に卵が孵化するようになりました。すると地面が柔らかいために幼虫が地中に簡単に潜れるようになりました。そこで、孵化直後の幼虫の生存率が高まり、個体数が増えることになったのです。

もちろん温暖化が昆虫に不利に働く場合もあります。

多くの植食性昆虫では、孵化したばかりの幼虫は、寄主とする植物の新芽や新葉、つぼみなど植物の柔らかい部分を食べます。孵化幼虫は口器が発達していないため硬い葉や実などを食べられないからです。そのため、卵から孵化するタイミングは、寄主植物が新芽を出す時期と重なっている必要があります。

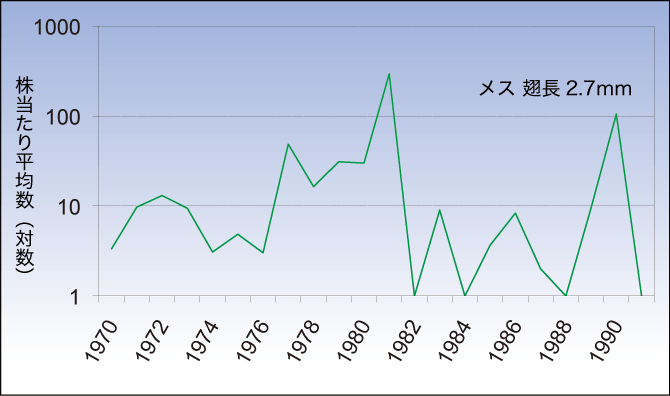

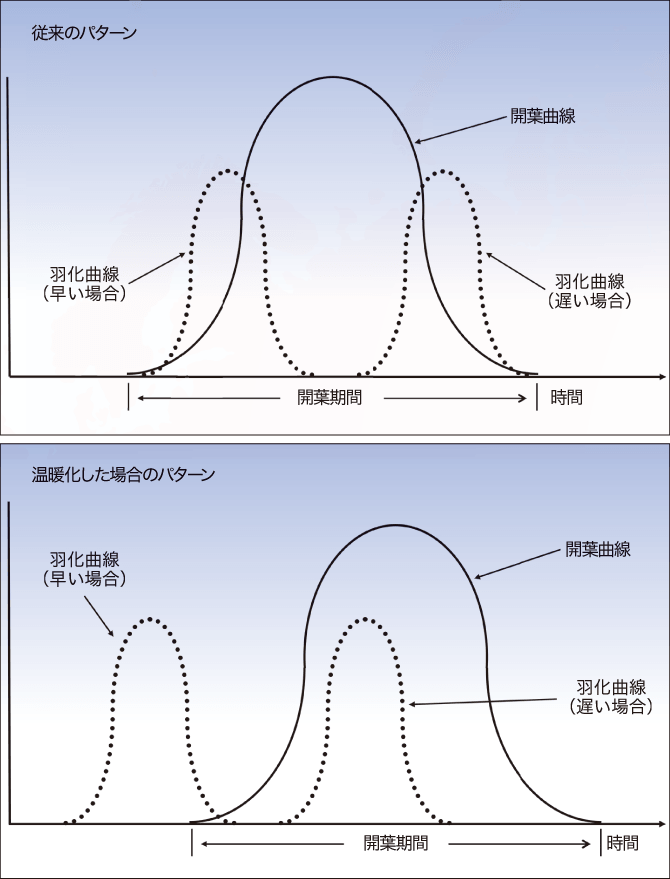

図3 昆虫の羽化と植物の開葉との同時性(従来のパターンと温暖化した場合のパターン)

植物のフェノロジーにシンクロナイズできるよう羽化曲線の幅には余裕があったが、温暖化のために、この範囲を超えるずれが生じるようになった。

植食性昆虫は、餌とする植物のフェノロジー(生物季節学的な現象)との同時性に大きく影響を受けるのです(図3)。ですから植食性昆虫は餌となる植物の開花や開葉など、植物のフェノロジーとシンクロナイズできるように進化してきました。とはいえ、昆虫の羽化時期や植物のフェノロジーは年によって、それぞれ早晩があります。

しかし、昆虫の羽化期間には少し幅があり、同時性がずれても個体群の一部が植物とシンクロナイズして産卵できれば世代がつながるのです。ところが、温暖化によって、このようなずれの程度が、昆虫の適応範囲以上に大きくなる恐れが出てきました。

局地的な絶滅も

私の研究しているシロダモタマバエは、22㎜から38㎜に伸びたクスノキ科のシロダモの新芽に産卵し、その日のうちに死んでしまいます。シロダモの新芽の伸長は樹冠部で遅く下方の枝で早いため、産卵時、タマバエは都合の良い長さの新芽を捜すのですが、それにも限界があります。植物フェノロジーとのずれが大きいと産卵することができないのです。特に暖かい地方では、温暖化によってタマバエの羽化時期がかなり早くなり、下枝にも適当な長さに伸びた新芽がなく、産卵できずに、局地的な絶滅も起こり得ます。タマバエのように成虫が短命の種では、寄主植物との同時性を失うことは、致命的なのです。

温暖化の影響は年間世代数の増加という形でも現れています。元農業環境技術研究所の桐谷圭治博士は、水田に生息する昆虫類やクモ類の発育ゼロ点(それ以下だと発育が停止する温度)と発育有効積算温量(卵から成虫までに必要な発育ゼロ点以上の温度の総量)のデータに基づいて、温暖化で平均気温が15℃から2℃上昇したときの彼らの年間世代数の増加を推定しました。その結果、クモ類には世代数の増加は見込めませんが、水田害虫の卵に寄生するハチ類の世代数の増加が期待できることを示しました。

温暖化によって昆虫の生息域が変わることは想定していましたが、それ以外にも高温障害という致命的な影響がありました。

元京都大学の藤崎憲治先生は、6~8月の間、ミナミアオカメムシの卵から成虫までを外気温の状態(対照区)と、それより2℃高く保たれるインキュベータ(実験区)とで飼育し、発育状況を比較しました。

昆虫は高温条件では発育が早くなり、かつ、体サイズが小さくなる傾向が知られています。この実験でも、6月に卵を設置したときには、実験区で発育時間が短かったものの、対照区と比べてサイズに違いは見られませんでした。7月の実験区では、発育は同様に早く、サイズが多少小さくなるという結果でした。

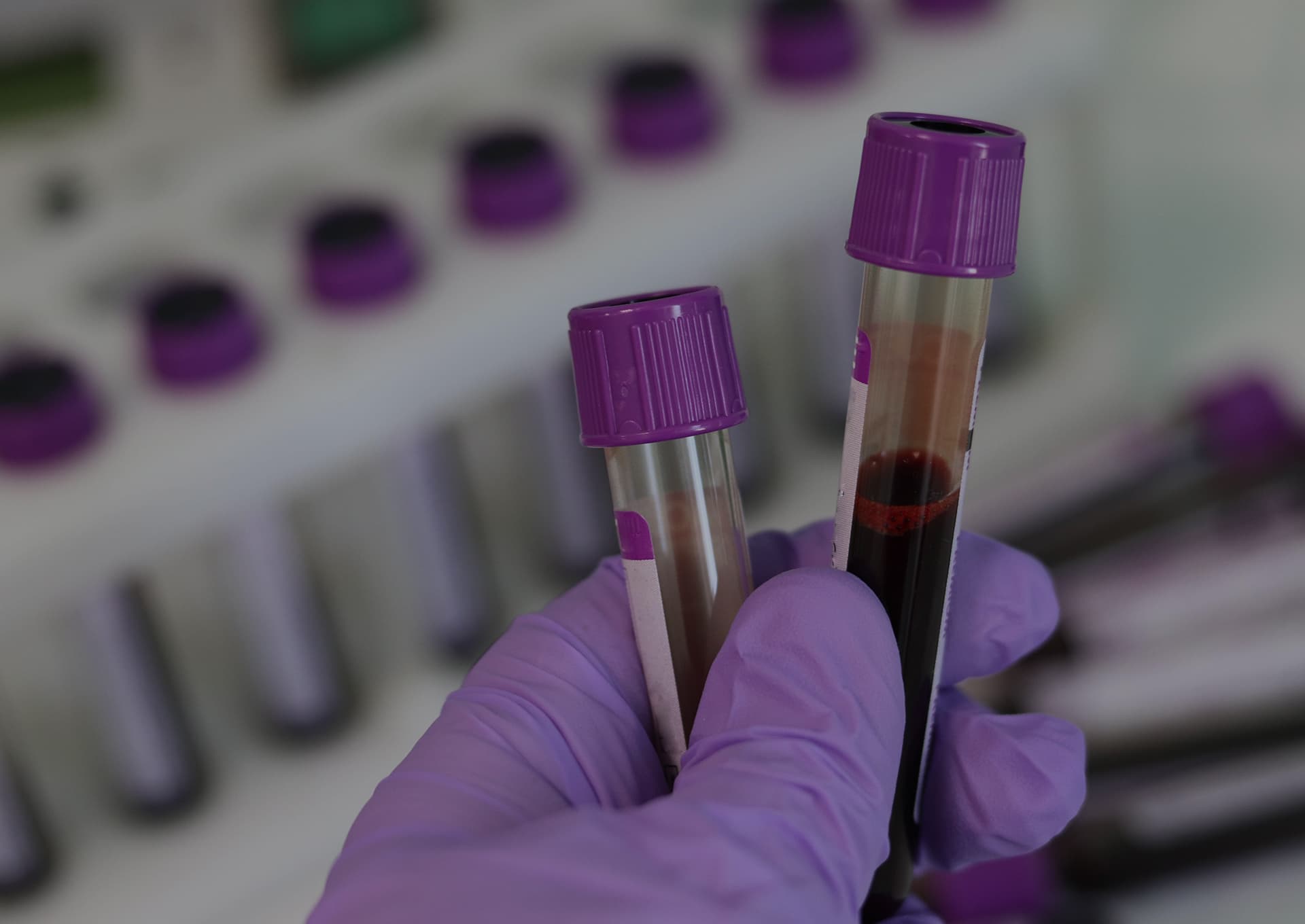

写真1

高温によってミナミアオカメムシの羽化が失敗した例。(写真提供:藤崎憲治)

しかし、8月に奇妙なことが起こりました。対照区で発育が早く、サイズが小さかったのは想定内でしたが、実験区では発育が大きく遅れ、成虫への脱皮ができず、体も顕著に小さく、形態形成に失敗したと見られる個体が多く出ました。その後、産業技術総合研究所の菊池義智さんらの研究で、腸内細菌との共生系が高温により崩壊することがその原因であると実証されています。温暖化が真夏の気温を異常に上昇させ、カメムシの発生を阻害していることが分かったのです(写真1)。

夏に休眠する昆虫の多くは、そうした高温障害を避けるための適応戦略を獲得していたはずです。しかし、熱帯起源のミナミアオカメムシは夏休眠という適応戦略を獲得していなかったため、高温障害を受けることになったのかもしれません。

数の増減は多くの要因が絡み合って決まる

写真2

シロダモに産卵中のタマバエ。この後、シロダモの葉にはたくさんの虫こぶができる。

温暖化が進むと昆虫が絶滅してしまうと危惧されています。確かに、仮にシロダモタマバエが絶滅したら、それに寄生していたハチにも影響が及びます。タマバエの作る虫こぶをすみかにしている昆虫は行き場を失うことになるでしょう。一つの虫が絶滅すると、それを取り囲んでいるコミュニティが影響を受けることも間違いありません(写真2)。

しかし、温暖化が昆虫にどの程度、どのように影響しているのか、一つの現象を見て安易に言うことはできません。昆虫の数の増減は、多くの要因が絡み合って決まるからです。しかも、環境が変化すれば昆虫もそれに合わせて対応を変え始めます。現存のある種が局地的に絶滅してしまうことはあるかもしれませんが、何らかの別の変化が起きることでバランスが保たれてきました。地球温暖化が進んでいること、それによって昆虫の生態が変化していることは確かですが、その影響を見るには、一定期間の実態調査を経た上で想定し得る複合的な要因を考慮すべきなのです。