かつて経験したことのない台風や豪雨、熱波といった気象災害が頻発するようになり、これまで切迫感に乏しかった気候変動が、いよいよ現実的な脅威になってきた。さまざまなデータが地球温暖化を指し示している。どのようにして気温は上昇していくのか、また、地球は今、どのような状態なのか——。私たちはどのような覚悟を持ってこの事象と向き合うべきなのか——。

特集 地球温暖化の深淵 〈巻頭インタビュー〉

予測不能な劇的変化も —— 今の地球に起きていること

構成/飯塚りえ

日本では夏の暑さは厳しく冬の寒さが緩んできたことを実感しますし、台風や豪雨などの気象災害も頻発するようになりました。この100年ほどで地表の気温は地球全体で平均約0.8℃上昇しており、地球温暖化、さらには気候危機、という言葉を思い浮かべる機会も増えました。

気温はどのようにして上昇するのでしょうか。また、地球温暖化といわれている今は、どのような状態なのでしょうか?

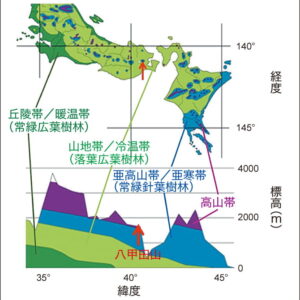

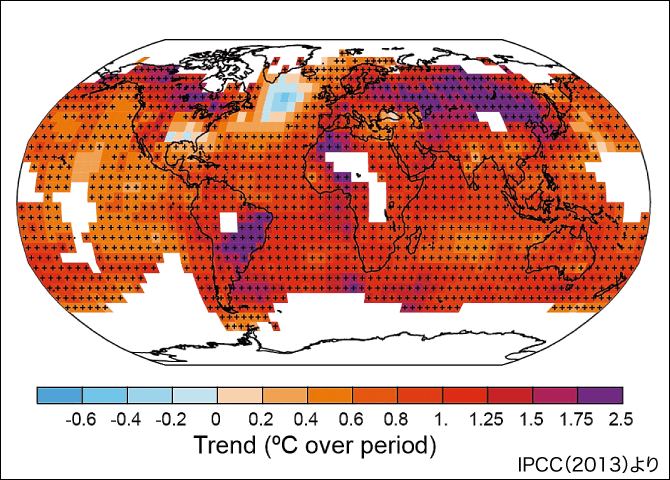

陸上または海上2mの高さで測った気温を地表気温と呼んで、その全球平均値を温暖化の指標としています。地表気温はNASA(アメリカ航空宇宙局)など世界の研究機関が独自に測定をしており、1901~2012年のデータを見ると、短い期間での上下はあるものの、全体としては気温が上昇していることが分かります。この地表気温の変化は、地球の特定の地域に限らず、ほぼ全球的な傾向です(図1)。

図1 1901~2012年の平均気温の変化値は、全期間で何度変化したかを表す。十分なデータの存在しない地域は空白。全地球規模で気温が高くなっていることが分かる。

地球は明らかに温暖化している

では、地球はどうして温暖化しているのでしょうか?

地球表面には、気温や湿度に応じて砂漠から森林まで実に多様な状態がありますが、それらを維持しているのは日射(太陽からの放射)です。日射は緯度ごとに異なるため温度差が生まれ、大気や海洋に流れが生じます。大気・海洋・陸それぞれの間では常に水や熱が交換されており、ひとつの「気候システム」として複雑な相互作用が起こっています。地球温暖化も、この気候システムの中の要素が絡み合って起きている現象です。

温暖化でキーワードとなっている「温室効果」について説明しましょう。

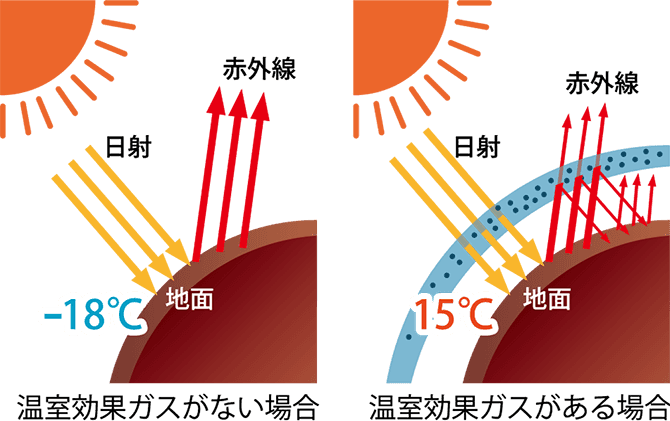

単純化すれば、地表の温度は、入ってくるエネルギー(太陽放射)と地球から放出されるエネルギー(惑星放射)とが釣り合い、エネルギー保存則というシンプルな物理法則に従って決まります。大気の存在を考えなければ、その法則から地球の表面温度は−18℃と求められます。しかし、現実の地球には温室効果をもたらす大気層があるため、表面気温は、それより33℃も高い15℃程度になるのです。

地球の大気に含まれるいくつかの微量な大気成分(分子)は、地球表面からの惑星放射を吸収し、それをもう一度地球に向けて放射することで、地球にとって毛布のような役割を担っています。これが温室効果と呼ばれるものです(図2)。

図2 温室効果の概念図温室効果ガスがなければ、地表に到達した日射と同じエネルギーが地表から放出される。温室効果ガスがあると、地表からの放射エネルギーの一部が大気層に吸収され、さらに地表に戻ってくるため、気温が高くなる。

一般に温室効果ガスと呼ばれているものは、二酸化炭素(CO2)、水蒸気、メタン、フロン、一酸化二窒素などです。水蒸気は実は最大の温室効果ガスですが、自然の水の循環に伴って濃度が大きく変わることと、人間活動による変化よりも気候の変化自体によって変化するため、ここでは別扱いにします。温室効果ガスは、いずれも大気中にわずかしか含まれないため、百万分率(ppm)という単位で表されます(1ppmは1%の1万分の1)。とはいえ、大気のほとんどを占める窒素と酸素は通常の状態では放射を吸収しないため、これら微量気体の増減によって、地球が受け取る放射エネルギーは無視できないくらい変化します。水蒸気を除く温室効果ガスの中ではCO2が最も多く、地球温暖化が議論されるようになってきた1980年代後半から、地表気温上昇と大気中CO2濃度の関連が取り沙汰され始めました。

これにはある研究者の存在があります。

アメリカのスクリップス海洋研究所のチャールズ・キーリングは、1958年からハワイ島のマウナロア山頂でCO2濃度の観測を始めました。当初は、都市の大気汚染に関して調査するためだったようです。この観測は現在も継続されているのですが、開始当時310ppmだった大気中のCO2濃度は、2020年の時点で414ppmを超えています。産業革命以前の1850年ごろのCO2濃度が285ppmと推定されていますので、大気中のCO2濃度は、着実に増加しています。

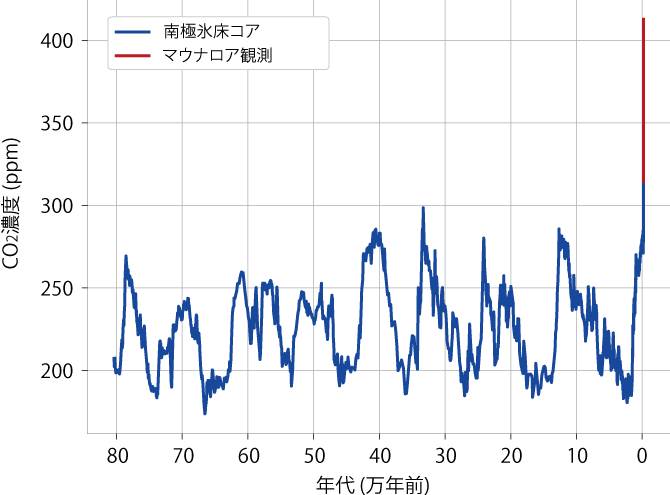

図3 過去80万年の大気中CO2の濃度80万年前から現在までの大気中CO2濃度の変遷。青線は南極での氷河や氷床から得られたデータ、赤線はハワイ島のマウナロア山頂で観測された1958年以降のデータを示す(東京大学・吉森正和准教授による)。20世紀以降のCO2濃度の上昇が過去80万年間に見られなかったレベルであることが分かる。

(アメリカ海洋大学庁およびスクリップス海洋研究所のウェブサイトより取得)

劇的に増えていった温室効果ガス

炭素(C)は、土や水に溶け込み、火山活動で地中から噴出したり、陸上生物が吸収したりと、自然の中で循環しています。大気中のCO2は、そうした炭素循環の一部として他とバランスするような濃度に保たれていました。過去80万年の地球の歴史の中でCO2濃度は増減を繰り返しており、現在は氷期−間氷期というサイクルにあって、地球史においてCO2濃度が高い時代ではあります。それでも、これまでの増減のサイクルや水準からして、現在のCO2濃度がかつてない高さを記録していることは明らかです(図3)。これは、自然の炭素循環の変動に加えて、人間活動(石油や石炭などの化石燃料の燃焼や、森林伐採などの土地利用変化による排出)によって生じたものです。

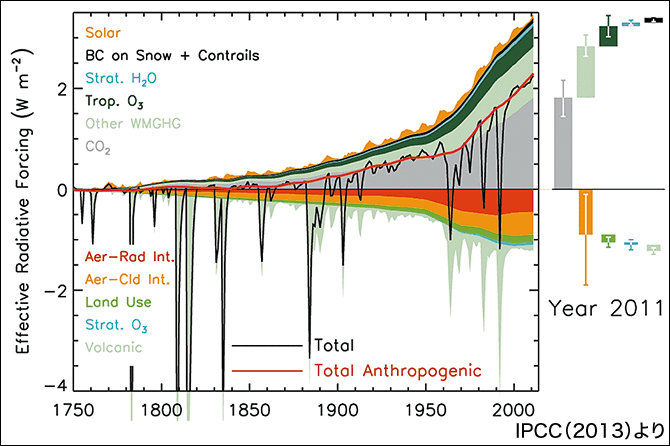

図4 気候システムに対するエネルギーの出入り

黒の実線は正味の余剰放射エネルギーを、赤の実線は人間活動によるものを表す。正の値は、気候システムが過剰な放射エネルギーを受け取っていることを意味する。

図4は、実際に計測あるいは推定された、気候システムの余剰放射エネルギー、つまり気温を上昇させるエネルギーの量を表すグラフです。1750年から3世紀ほどの推定ができますが、産業革命前は年ごとの変動が目立っており、大火山が噴火したあとに噴煙に含まれる硫酸ガスが日射を遮ることでエネルギーが地球を冷やすほうに振れているのが分かります。ところが、20世紀に入ってからグラフが右肩上がりになり、特に最近30年では放射エネルギーの余剰分が急増している(すなわち地球を温めている)ことが観測されています。地球が受け取る正味のエネルギー量の変化は、人工衛星から観測されているものと、放射の理論モデルの式に大気中の温室効果ガス濃度の変化を与えて計算したものがよく一致します。ということは、温室効果ガスが増えれば地球表面が余分なエネルギーを受け取ることは疑いの余地がなく、また特定の年の地球全体の余剰エネルギーや、将来の温室効果ガスの濃度変化に応じて増加する余剰エネルギーも、かなり精密に計算することができるのです。

気候システムが温暖化を増幅する

先述したように気候システムの仕組みは複雑です。大気中のCO2が増えて気温が上昇すると、それに応答する形で気候のさまざまな要素が変わり、さらに余剰エネルギーを増やしたりすることで気温上昇が大きくなる、といったことが起こります。

例えば水蒸気です。水蒸気がCO2よりも大きな温室効果を持つことは触れましたが、大気中の水蒸気量は概ね気温に比例して増えていきます。従って人間活動によるCO2の増加で気温が上がれば、自動的に水蒸気が増えて温室効果が強まり、さらなる温暖化を招きます。同様に、気温が上昇して北極の海氷が解ければ、氷による日射の反射が減るために温暖化が増幅します。複雑な気候システムをコンピュータモデルで解く温暖化シミュレーションから、CO2の濃度が2倍になると、地表気温は1.5~4.5℃程度上昇するだろうと予測されますが、そのうちCO2だけで説明できるのは1℃程度で、それ以外は気候システムの複雑な作用によって増幅する分です。こうした「フィードバック」と呼ばれるプロセスは、人間が制御できるものではありませんから、私たちにできるのは、このプロセスの引き金となるCO2濃度の上昇を止めることだけなのです。

現在の温暖化シミュレーションは、大気や海洋の運動、熱や水の状態、エネルギーや地表の植生など、数式化できるすべてのプロセスを取り込んだ膨大な計算です。シミュレーションは過去の気候の変化や自然の変動をそれなりに再現できるので、気候システムのベースとなる部分は正しく扱っていると考えています。しかし、私たちがまだよく理解していないプロセスや不確実なために取り込んでいない要素があるために、シミュレーション結果からは予想のつかない気候の変化がこの先起きる可能性が懸念されます。

例えばメタンです。CO2に比べると量は少ない(現在の大気中では100分の1程度)のですが、単位量あたりの温室効果はCO2の25倍もあります。メタンも人間活動により排出が増えている微量気体ですが、それよりもはるかに多くのメタンがシベリアやアラスカの永久凍土に埋蔵しています。極域の地表気温が上昇して永久凍土が融点に達すると、ある時点で急速にメタンガスが大気中に放出され、温暖化に一気に拍車をかけるでしょう。すでに、永久凍土の一部が崩壊してできた「クレーター」がいくつも発見されています。

また、極地で海氷が解けたり、大陸から張り出した棚氷が崩壊したり、といった温暖化に伴う現象には不可逆な側面もあります。一度、崩壊してしまった棚氷は、たとえ温暖化が抑制されたとしても数百年は元に戻ることはないといわれています。このように、あるところを超えると元に戻らない気候変化の要素を「ティッピングエレメント」と呼んでいますが、これらがいつ起きるか、起きたときにどのような影響があるかなど、未だ分かっていない点も多いのです。

ここまで、地球全体の温暖化について述べてきましたが、やはり温暖化の影響を実感するには、日本、さらには都道府県といったレベルまで空間の規模を狭めていかないと難しいかもしれません。実際、温暖化の度合いは世界全体で同じというわけではなく、緯度ごと、あるいは地域ごとの違いが無視できません(図1)。温暖化の影響を評価するには、その地域の気候がもともとどう決まっているか、という理解が欠かせません。

日本は、ユーラシア大陸の東端にある、海に囲まれた島国です。黒潮が大量の熱を運んでくることもあり、同じ緯度の内陸部に比べれば穏やかな気候が実現しています。一方で、20世紀以降の日本の地表気温上昇率は、世界全体に比べて1.5倍以上高いのです。この原因はよく分かっていません。さらに、温暖化シミュレーションからは、黒潮の流れが速くなるとか現在よりも北まで流れるといったことが予測されていますが、不確実性が大きく、まだ結論づけることはできません。

また、梅雨は日本の四季を特徴づける現象ですが、これは中国から韓国までの東アジアにまたがるモンスーンと呼ばれる降雨帯の一部でもあります。温暖化が進むと、広域ではモンスーンの雨はより多く降り、それに伴い豪雨の頻度も増加すると予測されていますが、梅雨入りや梅雨明けがどう変わるか、また梅雨前線の位置がどう変わるかなど、確かなことは言えません。

温暖化で日本の気温も上昇し、夏はより暑く冬は暖かくなるだろう、といったことは確実に言えますが、黒潮や梅雨などの不確実な変化は、ほぼすべて将来の大気・海洋の流れがどう変わるか、あるいは変わらないのか、よく分かっていないせいなのです。

温暖化に否定的な立場からは、「46億年という地球史を見れば、気候は激変を繰り返しており、この100年で1℃気温が上昇したことなど微々たるものだ」という意見が聞かれたりします。それは必ずしも間違いではありません。過去80万年の氷期−間氷期のサイクルでは、気温の変化は10℃近くあったといわれています。問題は、過去100年の温暖化は地球にとっては小さな変化でも、産業革命後の人間社会にとってはかつてなかった大きな変化であるということです。

1℃の気温変化に大きく左右される

私たちの暮らしは、1~2℃の平均気温変化に大きく左右されます。「1℃くらいたいしたことはない」と思われそうですが、記録的な猛暑になった2018年夏の平均気温は、東日本で平年差+1.7℃でした。日々の気温ではなく平均気温が上がると、かように大きな気象の変化が生じるのです。さらに、社会は地域ごとに異なる気候に適応して産業を発展させてきましたから、気候が温暖化することで、新たに適応し直さなくてはならなくなります。例えば、青森でリンゴを栽培している農家の方々は、温暖化が進めばミカンの栽培に変えなくてはいけなくなるかもしれません(すでにそうした動きは始まっています)。私たちが暮らしている地域のレベルで温暖化の影響を正しく評価し、持続的な社会のための適応行動をとることができるかどうか、それが現在の課題です。

気候科学者の仕事は、過去に観測された温暖化の事実と要因を明らかにし、将来の見通しを得ることであり、温暖化の善悪を判断するものではありませんが、温暖化によって起こり得る良いことと悪いことを、人間に関わるすべての側面について検討した結果、好ましくないことのほうが多い、という結論に至っているのです。