「生きている」ように動くロボットは生物学的には生きてはいないが、視点を変えて工学的な立場で考えると、「生きている」細胞は、情報処理能力と運動機能を備えたロボット的なものともいえる。生物と物質は完全に分断されるものではなく、そのあいだには連続性が存在するはずだという。生物と物質をつなぐプロセスが理解できれば、例えば免疫細胞のようなものや、脳のようなコンピュータを作ることができるかもしれない。

イラストレーション/北澤平祐

「生きている」ように動くロボットは生物学的には生きてはいないが、視点を変えて工学的な立場で考えると、「生きている」細胞は、情報処理能力と運動機能を備えたロボット的なものともいえる。生物と物質は完全に分断されるものではなく、そのあいだには連続性が存在するはずだという。生物と物質をつなぐプロセスが理解できれば、例えば免疫細胞のようなものや、脳のようなコンピュータを作ることができるかもしれない。

生き物と生きていない物——、大きな違いがあると思っていた両者だが、実ははっきりと白黒つけられるものではなく連続性があるという。

そんな生命と物質の境界を根本から問い直す研究を行っているのは、東京工業大学の瀧ノ上正浩教授である。物理学と生命科学、情報工学のハイブリッドな知見を結集し、人工的にDNAを合成し、自ら判断して自律的に動くことのできる分子ロボットや人工細胞を作り出している。

「私たちの身の回りにあるコップや鉛筆などという物質から、植物や動物という生物まで、実はもととなる炭素や酸素など材料はそれほど違うものではありません。そのように同じような材料を使いながら、コップと生物は全然違います。では、素材としては似ているのに、どうやって生き物らしさが出てくるのだろうということが、最初に興味を持ったところです」

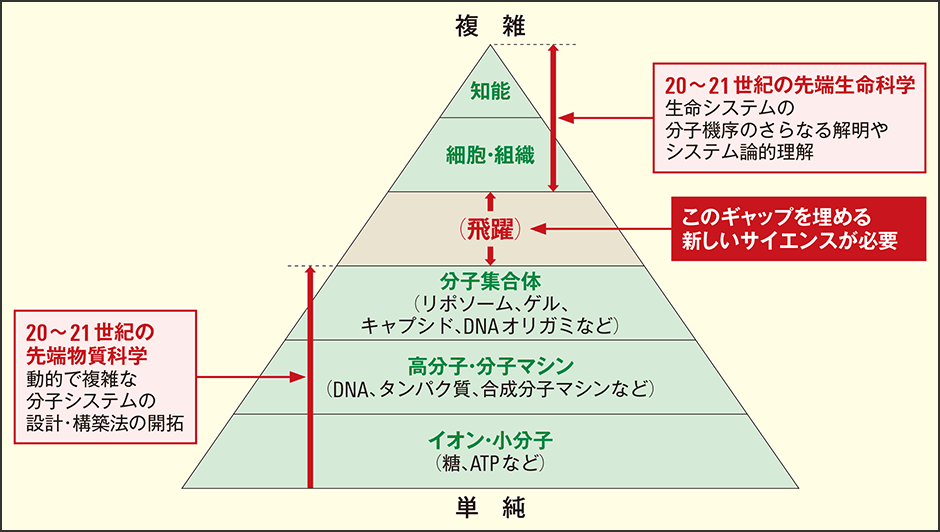

科学の立場からすると、生命には階層性があるという(図1)。例えば、糖やイオンのような最も単純な階層があり 、次の階層にはDNAや酵素が存在し、この段階ではまだ「もの」である。ここから、細胞とか組織、知能の階層に行くためには、大きなギャップがあると瀧ノ上教授は言う。

図1 生命の階層性生命はイオン・小分子の単純なものから徐々に複雑になっていくが、細胞・組織、知能の階層に上がるには科学の大きな飛躍が必要になる。これからの生命科学では生命システムにおける分子機序のさらなる解明と理解が求められる。

「私たち人間の細胞というのは非常によくできています」

例えば、免疫機能では、白血球の一種である好中球が、ウイルスやバクテリアといった敵の侵入を検知し、侵入してきたものを敵だと判断すると、それを選択的に追いかけて攻撃する。

「これらの行動は生物だから当たり前だと思うかもしれませんが、人工的に作る方法は未だにありません。細胞の中に炭素や窒素、水などがどれくらいあるのかという材料の構成はわかるのですが、それらを集めても免疫細胞ができるわけではありません。量や組み合わせ、反応など、ものすごく細かいことが全部コントロールされていて、初めて一つの細胞ができるわけです。 現代の科学でも細胞を作ることは難しいのですが、私たちの体はいとも簡単に毎日作っています。ごはんを食べたら細胞が増えますし、何か考えなくても簡単にできてしまうことが、科学の力を使ってやろうと思っても全然できません」

このギャップはどうすれば埋められるのだろうか。

生物物理学的、工学的な立場で見てみると、これら一つひとつの細胞には、情報処理能力と運動機能を兼ね備えたロボットのような機能があると、瀧ノ上教授は話す。細胞を駆動するためのエネルギーは血液中から得られるため、必要とするエネルギーも低く、非常に効率が良い。

「そう考えれば、細胞は分子でできたロボット的なものだとも考えられるわけです。こういった分子ロボットや人工細胞を自分たちの手で作れるようになると、新しいことができるようになります。例えば、免疫細胞に相当するようなものを自分たちで作ることができれば、薬のようにそれを飲んで健康を維持できる可能性も考えられます」

世界中で人工細胞は研究されているが、瀧ノ上教授の研究の特徴は材料にDNAを使っていることである。

「DNAは二重らせん構造になっていますが、そのひもの直径は2nm、乳酸菌やビフィズス菌などの1000分の1ぐらいです。そんな小さいものですが、面白いことにそこに情報を組み込むことができます。DNAの中にはA、T、G、Cという4つの塩基があり、その配列が遺伝情報となって、人になったり細菌になったり別の生き物になったりします。このA-TとG-Cで形成される塩基対によって、分子の中に情報を組み込むことができるのが特徴です。これらの性質を利用して、人工的に合成したDNAを使うと、分子コンピュータを作ることができます」

DNAに情報を組み込むことで、分子コンピュータは計算など情報処理ができるようになるのだという。

さらに、カリフォルニア工科大学のポール・ロズムンド教授が発明した「DNAオリガミ」と呼ばれる技術を使って、コンピュータのソフトウェアでDNAの塩基配列を設計できるようになった。DNAのAとT、GとCがくっつく性質を利用して、溶液の中に入れると、それぞれが勝手にくっついて自己組織化する。その性質により、二重らせんだけではなく、例えば、顔のマークやアメリカ大陸の地図などさまざまなDNA立体構造を作ることができる。一つひとつは100nmぐらい、髪の毛の太さの1000分の1、細菌の10分の1ぐらいのサイズで、このような小さいパーツを組み合わせて人工細胞を作り、それがロボットとして機能して、治療などにつながるのではないかという研究だ。

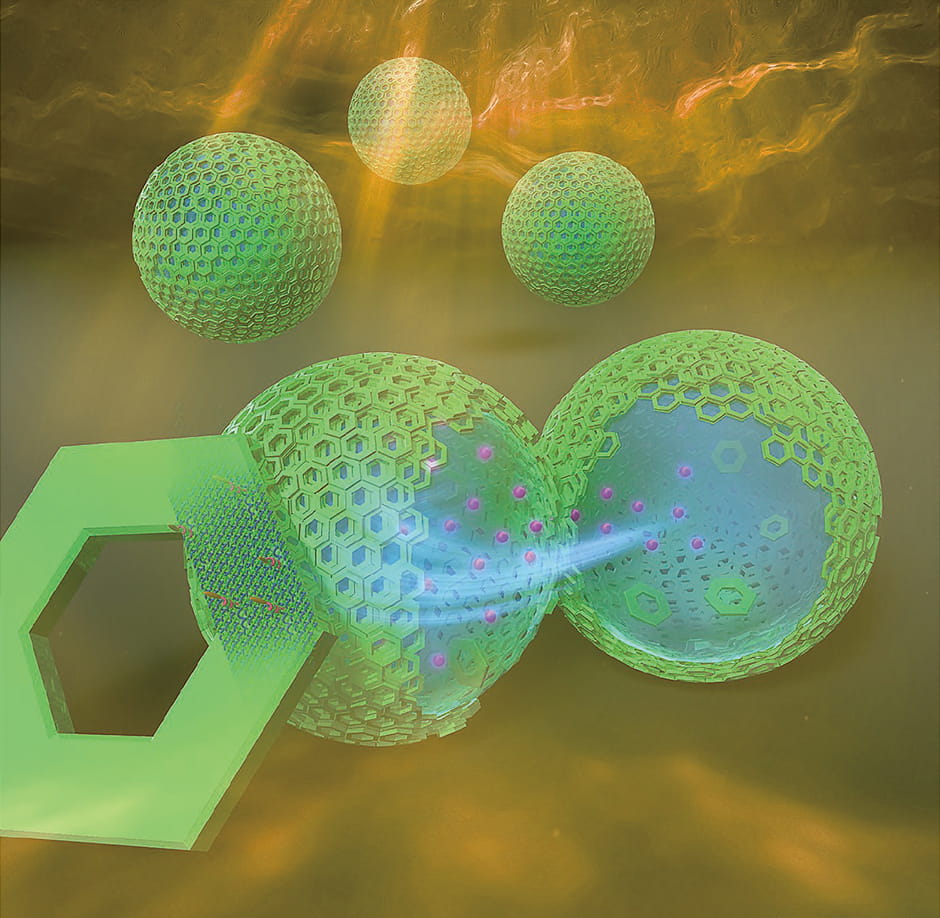

「私たちの研究チームは、これまで一つひとつの構造だったDNAオリガミを集積してカプセルの形にした細胞サイズの分子ロボットの開発に成功しました」(図2)

図2 DNAオリガミ分子ロボットのイメージDNAオリガミを集積してカプセルの形にした細胞サイズの分子ロボットのイメージイラスト。カプセルの内部にウイルスやがん細胞を攻撃する情報を包み込み、薬のように飲むことができるようになるという。

このような画期的な技術はどうやってできたのか。先ほどのソフトウェアでDNAを板状の構造として作っても、カプセルになることはない。DNAは水に溶ける物質なので、水の中に浮いてしまうだけだった。

「そこで、油の中に水があると球形になるという性質を使いました。ドレッシングには、油の中に球形の水滴がありますよね。そういった水と油の境界を利用して、DNAの片面だけを油に近い性質にすると、カプセル上の構造ができるのではないかと考えたわけです」

このカプセルの中には、ウイルスやがん細胞を攻撃するDNAやタンパク質などを包むことができるという。

「例えば、先ほどお話しした免疫細胞はがん細胞だけを攻撃し、赤血球は攻撃しないように選択できる。現在の抗がん剤は正常な細胞まで攻撃してしまうことが問題でした。これらのような分子ロボットを発展させれば、選択的にがんだけをやっつけることができるようになるでしょう」

そもそも人間の免疫細胞には脳があるわけではないが、外から入ってきた分子に対する反応によって知能があるかのような行動を取れるのである。それと同様に、分子ロボットにも、ある分子に反応するような設計をし、知能があるかのような行動をするようにできるのではないかと瀧ノ上教授は話す。

さらに驚くのは、これらの分子ロボット同士が情報交換しながら、免疫システムのように協力することも想定しているのだという。

「カプセルの膜に情報交換できる機能を持たせるように設計しました。穴の中から物質を放出し、それをカプセル同士でやり取りすることで、通信機能を発現できます。他の分子ロボットと分子をやり取りし、情報の通信をすることができることはすでに確認しました」

実際に、私たちの免疫細胞はこのような情報の通信を行っている。例えばワクチンを打つと、特定の細胞が記憶し、ウイルスや菌の侵入があると、攻撃するように指令を送る情報通信をしている。

また、DNAでできたゲルが液体のように融合したり変形したりする現象を発見し、この技術を応用して乳がんのバイオマーカーであるマイクロRNAを検出する分子コンピュータの開発も行っている。

これらの人工細胞や分子コンピュータの目覚ましい発展により、生命の階層のギャップは埋まってきたのだろうか。

「私は埋まってないと思っています。細胞というのは本当にすごい。変形したりカプセル状にしたりできたのは、細胞のほんの一部の機能に過ぎない。その一つひとつすらまだ人工的に作るのは大変なのに、細胞にはそれらの機能がすべて入っているのです。そういうレベルのものを作ることは世界でもまだ誰もできていません。私たちが研究していることは、誰かが発見したものをただ組み合わせることではなく、そこに至る基礎的な原理を解明することです。細胞についてはまだ全然わかっていないことだらけです」

このギャップを少しでも埋めるために、たくさんの科学の融合が必要だという。基礎的な化学反応、細胞の構造がどうやってできるのか、DNAの性質がどうなっているのか、現象の物理学、化学、情報工学などさまざまな科学の知見を結集して研究することで、想像もしていなかった発見につながり得るのだという。

「本当に重要なのは、その日に役に立つことではなくて、人類の10年後、100年後に役に立つ研究だと思っています」

瀧ノ上教授は、中学生時代から物理学が好きで、方程式や法則にのっとって世の中が成り立っていることに感動したという。例えばアルベルト・アインシュタインの相対性理論やアイザック・ニュートンの運動方程式を使えばさまざまな動きが計算できる。一方で、生命システムにも興味を持った。「なぜ生きているという状態があるのか」と疑問に思ったが、物理学の方程式には直接書いていない。そんなことを考えていた高校生の頃に、ある科学雑誌でプリンストン大学のジョン・ホートン・コンウェイ教授が考案した「ライフゲーム」を知った。これはコンピュータ・シミュレーションで、生き物のような動きを模倣する研究だった。生命システムは、数学や物理学を使って、その本質を明らかにできるのではないかと思い、研究人生を歩んできた。

そのときから持ち続けてきた、物質と生命の違いは何かという大きなテーマについて、さまざまな研究を通じて、考えは変わったのだろうか。

「研究を始めた頃は、生き物と生き物ではないものは明らかに見て違うから、そこには大きな違いがあるのだろうと思っていました。生き物としての決定的な要因、これがなければ生き物ではなくなる何かがあるのではないかと、それを発見したかった」

けれども、研究を進めていくうちに大きく考えは変化した。

「今は完全な断絶があるのではなくて、もっと生き物と物質の間は連続的なものだと思うようになりました。物質の観点から見ると、生き物というのはまったく違うものでもない。やっぱり、両者は同じ材料からできていますから、かなり似ている部分もある」

瀧ノ上教授が作った人工細胞や分子ロボットは生き物ではないが、本当の生き物みたいに動いている。

「だから、両者の間には、まったく生き物じゃないものから、生き物っぽいけれどほとんど生き物じゃないもの、本物の生き物、というような連続性があるのではないかと。このような中間状態がいろいろあると思っています」

それは地球上に生命が初めて誕生したときも同様ではなかったかという。

「いきなりポーンと今の生き物が発生したわけではなくて、ちょっと生きているか生きてないかわからない状態があり、それらが淘汰されて今の生き物の祖先が生き残ったわけです。つまり、最初は、生き物とは到底思えないような状態を1回経ているわけです。その状態を、私たちの研究では人工的な物質で作っていけることがわかってきました」

この物質から生き物への論理を科学的に研究することが重要だと、瀧ノ上教授は言う。

「今の生き物と同じものを物質で作るのは、一生懸命やったらいつかできるかもしれないですが、実はそこにはそれほど意味がないと思います。それよりも、そこにいくまでのプロセスを理解することで、今ある生き物と物質の間をどうやってつないでいくのかということが重要。そうすれば免疫細胞のようなものもできるし、脳のようなコンピュータもできるかもしれません。そのための土台をしっかり研究したい」

40年前にはまだSFのような机上の空論だった研究が、科学の発展とともに急速に実現している。生き物と物質の概念自体も変わっていくのかもしれない。