人間の体温は脳にある体温調節中枢で37℃前後に保つよう調節されており、何かの原因で感染症にかかったときは、病原体を排除するため体温を上昇させることは知られている。一方、病気でなくても心理的要因から発熱することがあり、こちらのメカニズムはほとんど分かっていなかった。しかし最近の研究により、心の状態が体温調節に影響する仕組みが明らかにされつつある。心因性発熱の仕組みが解明されれば、心と体をつなぐ神経回路が見えてくる。

イラストレーション/北澤平祐

人間の体温は脳にある体温調節中枢で37℃前後に保つよう調節されており、何かの原因で感染症にかかったときは、病原体を排除するため体温を上昇させることは知られている。一方、病気でなくても心理的要因から発熱することがあり、こちらのメカニズムはほとんど分かっていなかった。しかし最近の研究により、心の状態が体温調節に影響する仕組みが明らかにされつつある。心因性発熱の仕組みが解明されれば、心と体をつなぐ神経回路が見えてくる。

子どもの頃、遠足の前日に熱を出した経験がある人も少なくないだろう。あのとき、なぜ風邪もひいていないのに熱が出たのだろうか。

私たちの体温は約37℃に一定に保たれているが、ウイルスや細菌に感染すると病原体と闘うために熱が出ることは知られている。また寒いときに震えて体温を上げたり、暑いときに汗をかいて体温を下げたりすることも、人間の持つ体温調節機能だ。

だが熱が出る理由はそれだけではない。ストレスによる発熱もある。

「心理的ストレスを受けたときは体温が上がります」

そう語るのは、ストレスによって体温が上がる神経回路について研究する名古屋大学大学院医学系研究科統合生理学分野の中村和弘教授だ。天敵と対峙した野生動物は、生命の危機に対応するために体温を瞬時に上げる。血液の循環を促進して体温を1〜2℃上げウォーミングアップすることで、素早い身のこなしができるようになるからだという。

ストレスによる発熱は短期的なものだけではなく、長期間にわたって継続することもある。

「例えば人間関係に悩むなど、強いストレスを慢性的に受けている場合は体温が高い状態がずっと続くことがあります。これを心因性発熱と言いますが、それで強い疲労感を覚えたり、学校や会社に行けなくなったりする人もいるわけです」

このメカニズムについて調べるために、中村教授はラットを使った実験を行ってきた。すると、心の状態が体温調節に与える基本的な仕組みが明らかになったという。

「ストレスを受けたときには、体温が上がるだけではなく、ドキドキしたり、血圧が上がったり、さまざまな現象が起きます。さらに、強いストレスを受けた状態では、風邪をひきやすくなったり、がんが進行してしまったりもします。逆にポジティブな考え方をしていると、がんの進行が抑制されることもある。そうした心と体がつながる心身相関について、私たちは経験的には分かっていましたが、その具体的なメカニズムについては長く明らかになっていませんでした」

これらの謎について研究するにあたり、中村教授が注目したのが前述の心因性発熱だ。なぜ心因性発熱が起こるのかを調べることで、心の神経回路と体を調節する神経回路のつながりが見えてきたという。

これまで体温調節中枢は、脳の視床下部にある視索前野に存在することは知られていた。しかし、体温調節の指令を伝達する神経回路は不明だった。

「視床下部の背内側部と呼ばれる部位には、体に危機が迫ったときに心拍や血圧、体温を上げるなどの生理反応を起こす、いわば防衛中枢があるのです。我々が注目したのは、そのさらに上位にある内側前頭前皮質です。内側前頭前皮質はさまざまな情動に関係する領域ですが、我々が見つけたのはそのとても深い部分、今まで誰も注目していなかった所です。そこから視床下部背内側部に神経が延びているのを発見しました。この神経回路を遮断すると、ストレス反応が起きなくなるのです」(図1)

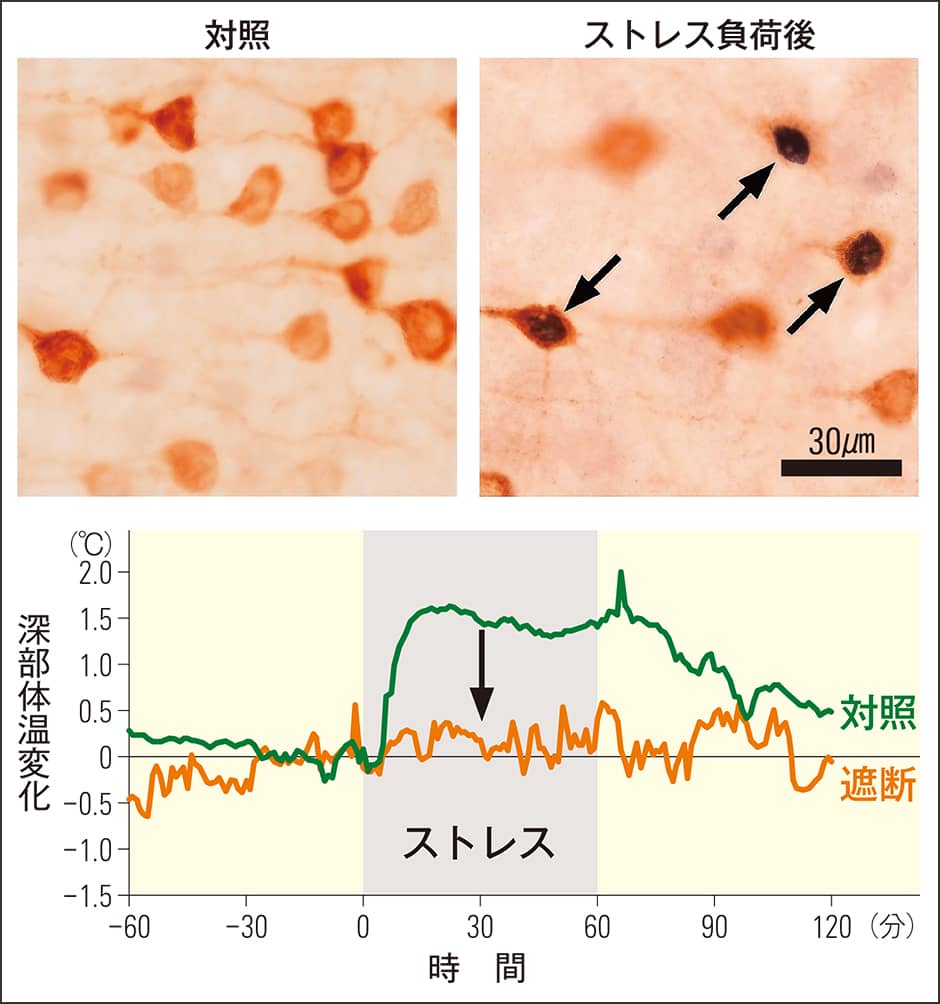

Kataoka et al., Science 367:1105–1112, 2020より改変

Kataoka et al., Science 367:1105–1112, 2020より改変

図1 ラットを使った心理ストレス実験〈上〉視床下部背内側部につながる内側前頭前皮質の神経細胞(茶)。社会的敗北ストレスを与えると神経活性化マーカー(黒)が発現した(矢印)。

〈下〉内側前頭前皮質から視床下部背内側部に延びる神経回路を遮断したラットは、社会的敗北ストレスを与えても体温が上昇しない。

中村教授が行ったのは、「社会的敗北ストレス」をラットに与えるという実験だ。強いラットと弱いラットをけんかさせると、負けたほうに強いストレスがかかる。だが、内側前頭前皮質から視床下部背内側部に延びる該当の神経回路を遮断すると、そのラットに同じストレスを与えても、体温や脈拍、血圧が上がりにくくなったという。また、けんかに負けたラットを再び強いラットに引き合わせると、通常は相手から逃げようとするが、この神経回路を遮断されたラットは逃げることがなくなり、自ら積極的に相手にアプローチして、ソーシャルインタラクションをするようになった。

「このことから、その神経回路が単に交感神経を活性化してストレスの生理反応を起こすだけではなく、ストレス源から逃げるという行動をも司るものだと分かってきました。面白いのは、その神経回路を遮断しても、そのラットはピンピン生きているのです。つまり生体の恒常性にはまったく影響しない、ストレスの信号を伝えることに特化した回路だということです」

ストレスによって通常、体温は上がるが、その神経回路を遮断すると体温も、心拍も上がらなかった。

もし、この神経回路を遮断するような薬があれば、社会的なストレスで日常生活に支障を来している人の症状が改善されるかもしれないと、中村教授は続ける。

「標的としては非常に有望で、副作用の少ないものになるだろうと考えています。その中で、我々が注目しているのが、心の神経回路と体の病気がどのようにつながっているかについてで、特に、循環器疾患に注目して解析しようとしています」

神経回路の遮断によってストレスフリーのラットを作り出せるのであれば、逆にその神経回路を活性化し続けることで高ストレスなラットも作り出せるはずだ。

「そうしたモデル動物を作って長期的に経過観察しながら、循環器疾患がどのように起こっていくか、どういうふうに予防できるかに注目して研究を進めようとしています。長い道のりが必要だと思いますが、将来的には神経細胞の活動を制御できるような創薬が可能ではないかと思っています」

では、体温が上がるのはマイナスばかりなのだろうか。中村教授は愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンに注目した実験も行っている。オキシトシンは、スキンシップや好きな人と見つめ合うなど、ポジティブなソーシャルインタラクションによって分泌が促進されるといわれているホルモンである。

「このオキシトシンを脳に投与すると体温が上がります。交感神経が活性化され、脂肪組織で熱がつくられることで代謝が促進されるからです。我々は最近、視床下部のオキシトシンを作るニューロンが、延髄の交感神経に指令を送るニューロンに対して直接信号を送っていることを明らかにしました。その回路にオキシトシンが使われている、つまりオキシトシンが交感神経を活性化するメカニズムが分かってきました」

ここで1つ疑問なのは、オキシトシンによって体温が上昇すると、そのことによって病気になりやすくならないか、というものだろう。

「ストレスには良いものと悪いものがある、ということだと思います」と中村教授は解説する。

「ネガティブな情動を伴うようなストレスは、生命の危機や社会的地位が危うくなるようなものです。そのときに起こる反応と、ポジティブな情動で起こる交感神経の活性化による反応は、おそらく何かが違うのだろうと想像しています。同じように心拍も体温も上がりますし、見た目としては同じようなことが起こるのですが、体にとって意味が違っているのだろうと」

その一つには、発熱の程度もあるという。ネガティブなストレスによる反応はドラスティックに強い。例えば、会社や学校に行くと熱が出るといった心因性の発熱は継続的に何カ月も続くこともある。そうすると社会生活を営むことが困難になるし、体に大きな負荷がかかってしまう。

「心因性の発熱は風邪をひいたときの発熱とは違うメカニズムで起きるので、解熱剤が効かないし、治療は困難になります。病院で検査しても、感染もなければ炎症もなく、診療科をたらい回しにされたり、『不明熱』などという診断名になることもある。心因性発熱を知らない医師も少なくなく、後から調べると、『不明熱』患者の半分くらいは心因性発熱だったという研究もあります」

「知恵熱」と呼ばれるものもこれに含まれる。冒頭で書いた、子どもが遠足の前日に熱が出たりするものだ。漢方薬や抗不安剤などが処方されることもあるが、標準的な治療法はいまだにないという。

「一方で、ポジティブな情動によって起こる反応では、体温が38℃とか39℃になるようなことはなく、少し熱をつくって体を温めるくらいの効果だと思います」

中村教授が20代の頃に始めた体温調節の研究は、今や世界中で使用される『ガイトン生理学』という教科書に引用されている。それまで体温調節の仕組みは分かっていなかった。

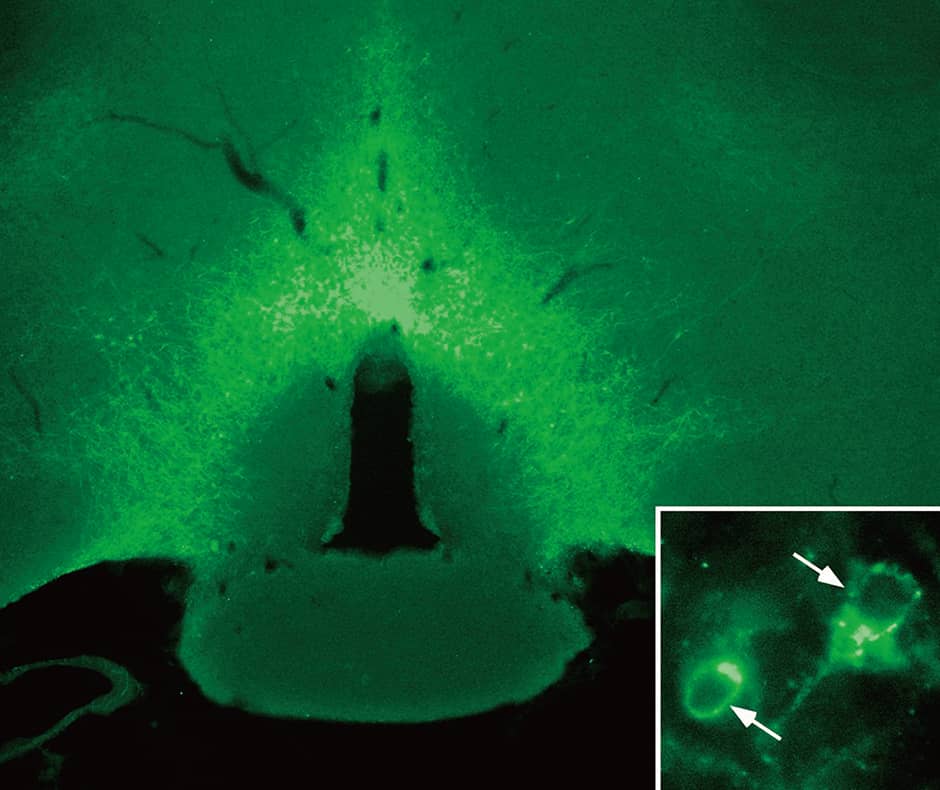

「私が大学院生だった1999年ごろ、プロスタグランジンのEP3受容体を発現する神経細胞(EP3ニューロン)に注目して抗体を作りました。脳の中にある体温調節の中枢である視索前野は発熱を起こす司令塔ですが、ここに発熱物質であるプロスタグランジンが作用すると、EP3受容体を介して発熱を起こすための神経回路が活性化されます。2002年に我々は、視索前野のEP3ニューロンが発熱を指令する神経回路メカニズムを提示しました」(図2)

図2 ラットの視索前野に分布するEP3ニューロン右下の拡大写真はEP3ニューロンの細胞体(矢印)。

これは、基本的な生理反応である発熱のメカニズムの、世界で最初のモデルだった。

このような発見をするには、専門分野だけではない知見を取り入れたことも背景にあったという。

「私は京都大学の薬学部の研究室にいましたが、他の学部や研究室に行って、解剖の先生に脳の解剖学を教えてもらったり、生理学をやっている先生のところで発熱の測り方を教えてもらったりしました」

体温調節中枢のEP3ニューロンは、そのまま交感神経に接続しているわけではない。その間にはいくつかの中継点があり、そのうちの一つも中村教授が大学院生の頃に見つけたものだ。

「プロスタグランジンをラットに打つと、ラットが発熱し、体温が上がるわけですが、そのときに活性化される神経細胞がどこにあるのかを探索しました」

神経細胞が活性化されると、マーカー遺伝子が発現して細胞体の核が黒く染まる。脳の薄い切片を見てみると、プロスタグランジンを打っていないラットには何も起こっていない。一方で、プロスタグランジンを打ったり、寒い所に置いたりしたラットは、ポツポツポツと神経細胞が黒く染まってくるという。その部位を中村教授は延髄に見つけた。

「そこで、その神経細胞を抑制してみたらどうなるか実験してみたのです。ラットに麻酔をかけて生理実験をするのは初めての経験でした」

その経験は中村教授にとって、研究者として決して忘れられない「原点」となったという。

「自分が見つけた延髄の神経核に針を刺して、そこにケシ粒の10分の1くらいの微量の薬物をポンと打ったのです。そうすると発熱がぴたっと止まった。その瞬間を見たときは、すごく感動しましたね。あの感激が忘れられなくて、いまだに研究者をやっているように思います。発熱は誰もが経験する生理反応ですが、それが操作一つでパッと止まるなんて、なんてすごいことなんだろう、と」

実験では、それが発熱の指令を中継する重要な神経細胞であり、さらに、平常時の体温調節にも重要であることが分かってきたという。

「まだその時点では証明されたとは言い難い状況でした。それから20年くらいたち、ようやくEP3ニューロンの活動を人為的に操作できる技術を確立し、自分が大学院生の頃に提示したモデルが正しかったということが証明されたのです」

中村教授はまだ48歳。今後、どういう研究をしていくのだろうか。

「私が常々不思議だと思っているのが、生体の恒常性という現象です。身体のすべてのパラメーターを一定に保ち、環境の変化に応じて適切に制御する。それは、生命というものを表現する重要な性質であると思うからです。では、その生体恒常性はどのような基本原理で制御されているのか。これは生命科学の最大のクエスチョンです。それを解き明かす上で、体温調節中枢がある視索前野の神経回路の研究は非常に重要ではないかと考えています」

もちろんEP3ニューロンだけがそれをやっているわけではないとも言う。例えば、血圧を制御する神経ネットワーク、喉の渇きや体液を調節する神経ネットワーク、睡眠の調節機能……。生体恒常性が維持されているのは、脳内でそれらのシステムがうまく機能しているからだ。

「それらはそれぞれが独立したものではなく、すべてが統合された一つのネットワークとして機能して、生命の機能を制御しているはずです。その基本原理、例えば物理学でいう基本的な数式のようなものを解き明かしていきたい」

体温調節や代謝調節に焦点を当てた中村教授の研究は、そのような基本原理の一部を成すものだ。

「それは生命の基本原理、生命の本質にアプローチすることと同じなのだと思っています」