行動範囲が地球規模の渡り鳥の調査はとても難しく、長いあいだ生態のほとんどは解明されてこなかった。多くの人は謎多き渡り鳥に惹かれ、季節や旅情を感じ、渡り先に思いをはせた。1990年代に人工衛星を利用した追跡調査が始まると、科学技術を利用した渡りを追跡する方法が確立され、謎だった経路や行動が見え始めてきた。一方、個体を実際に見て観察する野外調査も、多くの市民の協力を得て結果を出している。科学技術と連携することで新たな事実が発見される。

特集 謎多き渡り鳥 〈巻頭インタビュー〉

市民協力と衛星追跡調査から浮かび上がった意外な経路

構成/飯塚りえ

鳥の渡りは、誰にとっても大きな夢とロマンの世界です。1950年代ごろから多くの研究が行われ、渡りを可能にする生理的な機能や方向感覚の仕組みなど、実験室で解明されてきたことが多くあります。それでも、渡っていく鳥たちが一体、どこを飛んでどこまで行くのかすら分からないままでした。それが1990年代に入って、人工衛星の利用など科学技術の発展に伴い、鳥の渡りを追跡することが可能になってきました。

渡りにはさまざまな“型”がある

渡りにはいろいろな“型”があります。よく夏鳥、冬鳥という表現を耳にしますが、これはどの場所を基準にするかによって変わります。例えば、ツバメは春の季語です。日本では、春に来て子育てをし、夏の終わりから秋に南方へ帰っていく鳥だからです。一方、インドネシア、タイ、フィリピンでは、ツバメは越冬に来る冬鳥です。シギやチドリの仲間の多くは、北極圏で繁殖し、日本や中国の東海岸を経由して赤道を越え、オーストラリアやニュージーランドといった南半球にまで渡ります。日本は通過地点なので、日本では旅鳥と呼んでいます。

あるいはウソやキクイタダキという小鳥は、春夏に高い山で繁殖して秋になると南下し、冬は低い平地で越冬するので漂鳥と呼んだりします。

一般的にはこのように区分しますが、日本の中でも北海道、本州、沖縄県で、鳥の行動はまったく異なることが多くあります。前述のように、ツバメは本州の中部・関東辺りでは典型的な夏鳥です。ところが日本の中でも鹿児島県など南の地方では、ツバメが冬にも見られます。そのために九州では、一年中見られるツバメを留鳥(年間を通して同じ場所に生息し季節による移動をしない)とみなすことがあります。ただし、九州で越冬するツバメは、大陸から渡ってくるものが含まれており、個体が入れ替わっています。このような例は他にもたくさんあります。どこの地域を基準にするかによって、同じ鳥でも、夏鳥、冬鳥、旅鳥、留鳥、漂鳥と変わってくるのも、鳥の生態が単純ではないことを表しています。

では、なぜ、何万㎞も渡る鳥もいれば、数百m、数㎞ほどの行動範囲で過ごす鳥もいるのでしょうか。それは、食物に違いがあるからです。

留鳥のスズメやカラス、トビなどは雑食性で、かつ、くちばしが極端に長かったり、反り上がったりというような特殊な体のつくりでもなく、食物の制限がほぼありません。ですから、同じ地域にとどまっても生活が成り立ちます。

豊富な食物資源を目指して移動する

一方、例えば渡りをする猛禽類サシバは、ヘビやトカゲ、カエルといった爬虫類・両生類を主食にしており、そうした生物を捕まえるのに都合の良い行動を取り、それに応じた体のつくりをしています。日本でサシバは、春夏にはたくさんのヘビやトカゲなどを捕まえることができますが、秋冬にそれらは姿を消してしまいます。そこで、冬でもヘビやトカゲなどのいる東南アジアまで渡って冬を越すのです。

それならば、一年を通して食物が取れる東南アジアにとどまればいいのではないか、と考えたくなります。しかし鳥たちは、子育てをする繁殖期には普段以上に多くの食物を必要とします。サシバの主食であるヘビ、トカゲ、カエルなどは、高緯度地方で春夏に集中して大量に発生します。その豊富な食物資源を目指して何千㎞という距離を移動し繁殖する、それが渡りをする鳥の戦略なのです。

鳥の渡りの調査において、最も普及している方法が足環標識です。手軽にさまざまな場所で調査を実行できるのですが、回収率が低いことが難点です。

1990年代に入ると、人工衛星での追跡(以下、衛星追跡)ができるようになりました。鳥に装着した追跡用の機器から電波が発信され、それを人工衛星に搭載されている受信装置がキャッチしたのち、地上の受信基地や情報処理センターにデータが送られ、時刻、緯度と経度といった位置情報が獲得できる仕組みで、位置情報の誤差は約1㎞から数㎞ほどです。ただ装着する機器の小型化が難しく、主にタカやハクチョウのような大型の鳥にしか装着できません。

その後、ジオロケーターが登場しました。ジオロケーターは、照度と時刻を記録する1g程度の追跡機器です。記録された照度の変化から日の出と日没の時刻を特定し、そこから計算される昼や夜の長さから対象の位置を推定する仕組みです。機器が微小であるため、小鳥の追跡に大きく貢献しています。ジオロケーターの場合、ときに100㎞以上も誤差が出てしまうことがありますが、それでも研究者にとって夢のまた夢だった小鳥の追跡が実現したのですから、大きな進歩です。安価なこともあり、広く使われるようになっています。

私はいろいろな鳥の衛星追跡調査に携わっています。鹿児島県を越冬地とするツルを追跡したり、ヒマラヤ山脈を越えるアネハヅルを追跡するプロジェクトでは、モンゴルやカザフスタン、ロシアといった国を渡る彼らを追跡したりしました。渡りの最中に鳥たちがどのような行動を取っているのか、ということを追跡できるようになったことは、大きな飛躍でした。

朝鮮半島の非武装地帯が中継地

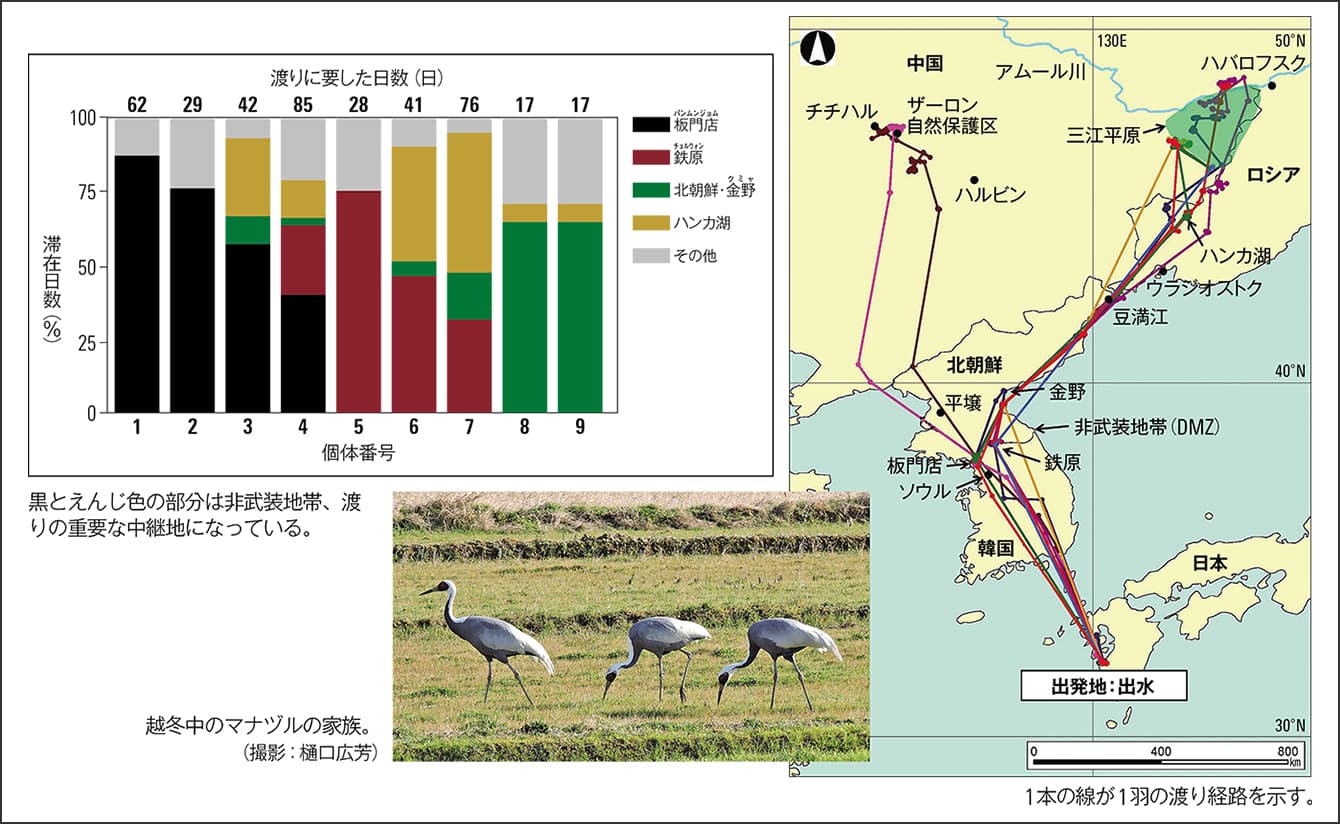

渡りの調査で特に印象に残っているのが、マナヅルの渡りです。マナヅルは、鹿児島県出水市から飛び立ち、朝鮮半島の非武装地帯を重要な中継地としていることが分かりました(図1)。

Higuchi et al. (1996) Conservation Biology 10: 806-812

Higuchi et al. (1996) Conservation Biology 10: 806-812

図1 マナヅルの春の渡り

図は、多くの個体が、板門店と鉄原に滞在していることを示しています。中には、板門店と鉄原を行ったり来たりしている個体もいます。ランドサット(アメリカ航空宇宙局などが打ち上げている地球観測人工衛星)の衛星画像の上に滞在地点をプロットしてみると、やはり、幅4㎞ほどの非武装地帯とその南に広がる幅数㎞の民間人出入統制区域に見事に収まることが分かりました。皮肉なことかもしれませんが、人間の立ち入りや開発が規制され、経済活動が行われていない地域に、ツルたちが好んで滞在していることが分かります。渡り鳥に国境はありませんが、ここでは国境がツルにとって重要な場所になっているのです。これは初期の渡り研究において、広い意味での大きな成果でした。

サシバの渡りでは、衛星追跡に加えて観察情報から非常に興味深い結果が得られました。

秋の渡りでは、九州北部を飛び立ったサシバは南下してフィリピンまで行くのですが、途中、南西諸島や石垣島は通るのにもかかわらず、台湾を経由しませんでした。

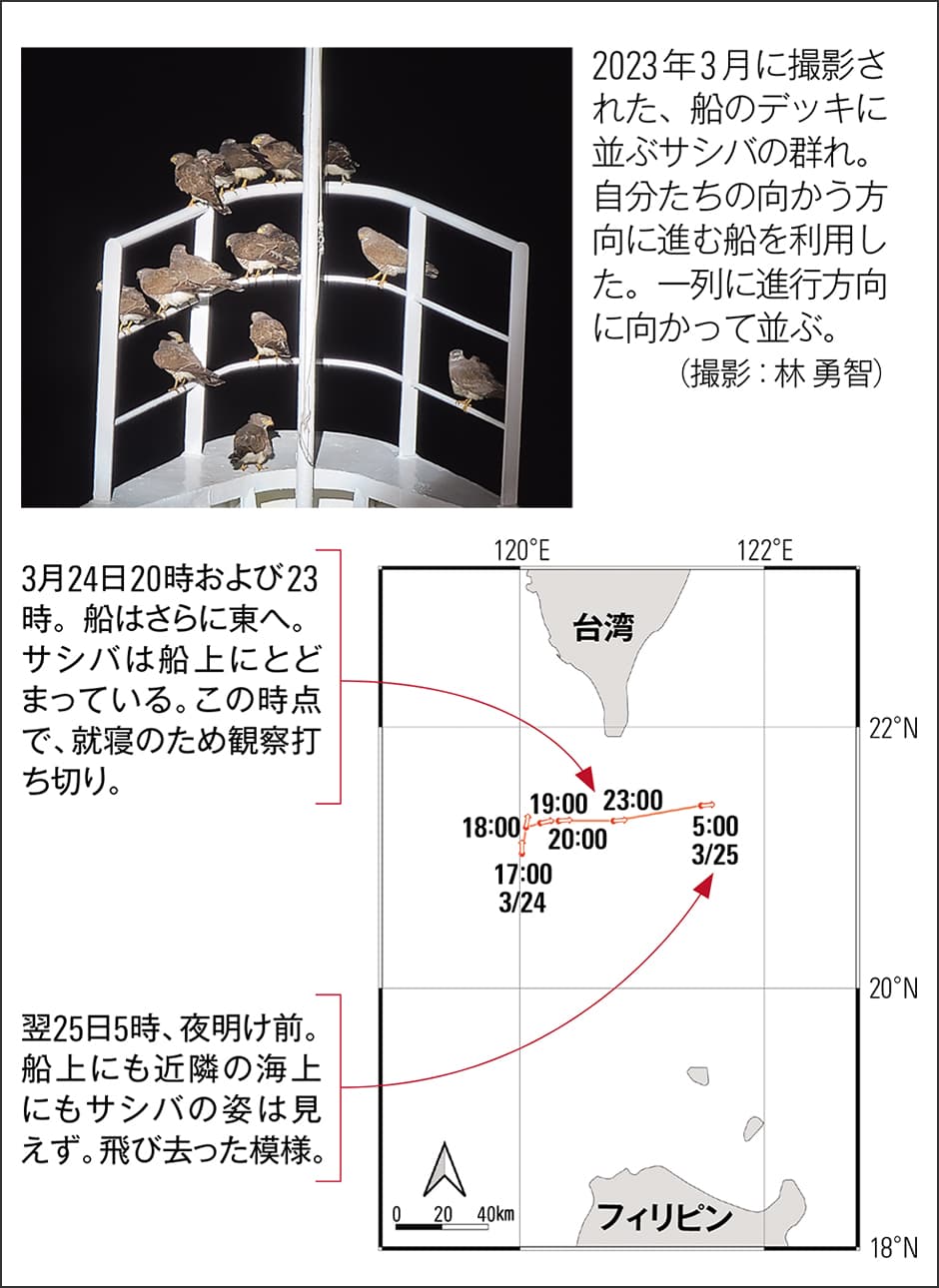

しかし、春の渡りでは台湾を通ります。その道中、私たちを驚かせるようなサシバの行動が観察されました。北緯21度14分、東経120度03分、台湾の南方でサシバが船上を飛び交い始め、北緯21度16分、東経120度10分の所で、船が北から東へと方向転換をし始めるときにサシバが乗船し始めたというのです(図2)。

Wu et al. (2024) Journal of Raptor Research 58: 125-128

Wu et al. (2024) Journal of Raptor Research 58: 125-128

図2 船に乗って移動するサシバ

この行動が恒常的なものかどうかは研究の余地がありますが、少なくともこの事例では、しかるべき時刻にしかるべき方角に行く船を見定めて、それに乗ったのです。毎年、台湾海峡を通過するたくさんの船の中から、しかるべき船を見つけて降り立つことを、渡りの1つの手段とするようになったのではないかと、私は考えています。

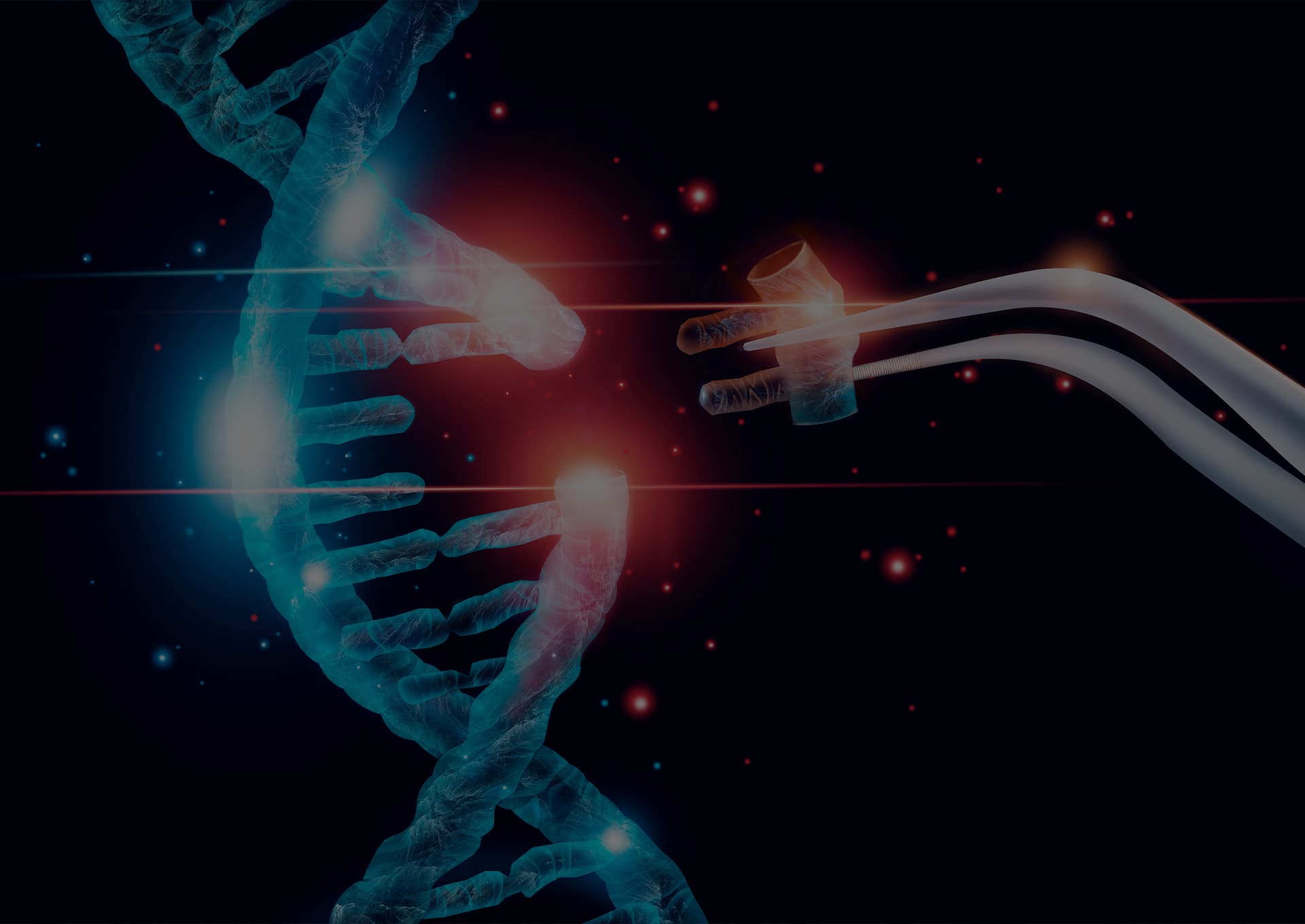

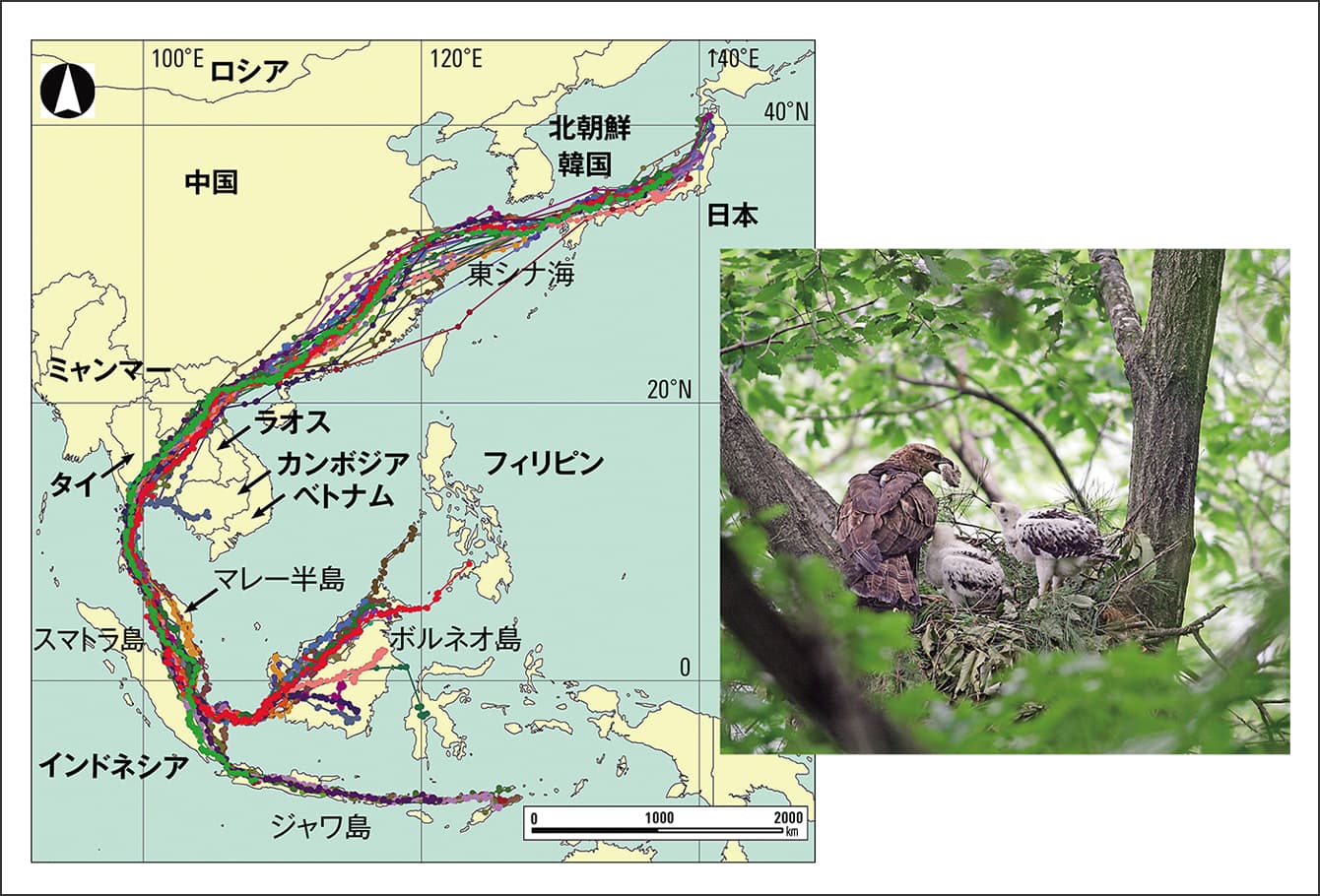

衛星追跡によって、改めて渡りの奥深さを考えさせられたのがハチクマです(図3)。2003年から2016年にかけて、50羽以上のハチクマの衛星追跡を実施しました。これらのハチクマは繁殖地の青森県黒石市や山形県・飯豊町で春夏を過ごした後、越冬地のインドネシアやフィリピンに渡ります。しかし、その経路は、決して最短距離ではなく、かなりの遠回りをすることが分かりました。まず日本を西に進み、東シナ海約700㎞を越え、中国に入って陸上を渡り、インドシナ半島、マレー半島、スマトラ島などを経由してジャワ島、ボルネオ島、フィリピンなどに至ります。

Higuchi (2012) Journal of Ornithology 153 Supplement:3-14

Higuchi (2012) Journal of Ornithology 153 Supplement:3-14

図3 特徴のある渡りをするハチクマハチクマの渡りをたどると、秋には日本を西進し中国からインドシナ半島に入って、さらにスマトラ島、ボルネオ島と、海上を避け、かなりの迂回経路を取ることが分かった。直線的に南下するほうが時間もエネルギーもはるかに節約できるにもかかわらず、なぜ大きなCの字を描く迂回経路をたどるのかという不思議は残る。あたかも空に道があるかのように、多くの個体が同じ経路を取るのも印象的だ。写真はハチクマの育雛(いくすう)。(撮影:中村照男)

鳥の実際の行動は非常に奥深い

春の渡りでは、秋の経路を逆戻りしていくのですが、秋とは異なり、すべての個体がインドシナ半島や中国の南部で、1週間から1カ月ほど滞在しました。こののち、東シナ海は越えずに朝鮮半島経由で九州に入ります。やはり、一直線に目的地に戻らず迂回して、片道、約1万㎞以上の壮絶な渡りを経た後、「○丁目○番地」と言いたくなるほど、決まった場所に厳密に戻ってくることも分かりました。

鳥の渡りのメカニズムに関しては、太陽の位置を体内時計で補正しながら方向を見定めている、星座、地磁気、風の向き、地形などを利用しているということが分かってきています。しかし、例えばハチクマは、直角に方向転換をするのが大好きな鳥です。実験下で単純な方向を認識するメカニズムが分かっても、ハチクマがなぜ何度も直角に曲がるのか、その方角やタイミングをどのように判断しているのかなどの謎は解けません。鳥の実際の行動は非常に奥深く、その観察や追跡こそ野外研究の醍醐味といえるでしょう。

ハチクマの渡りの衛星追跡は、2012年から2013年にかけて一般公開という形でも行いました。このプロジェクトでは、経路の解明という成果とともに、渡りの過程を多くの人と共有できたという点でも非常に刺激的でした。対象となった4羽のハチクマに名前を付けてリアルタイムで追跡しながら、各国の人たちと情報交換をする過程は、まさに鳥に国境はないことを感じさせるとともに、鳥の渡りを通じて人と人をつなげてもくれました。

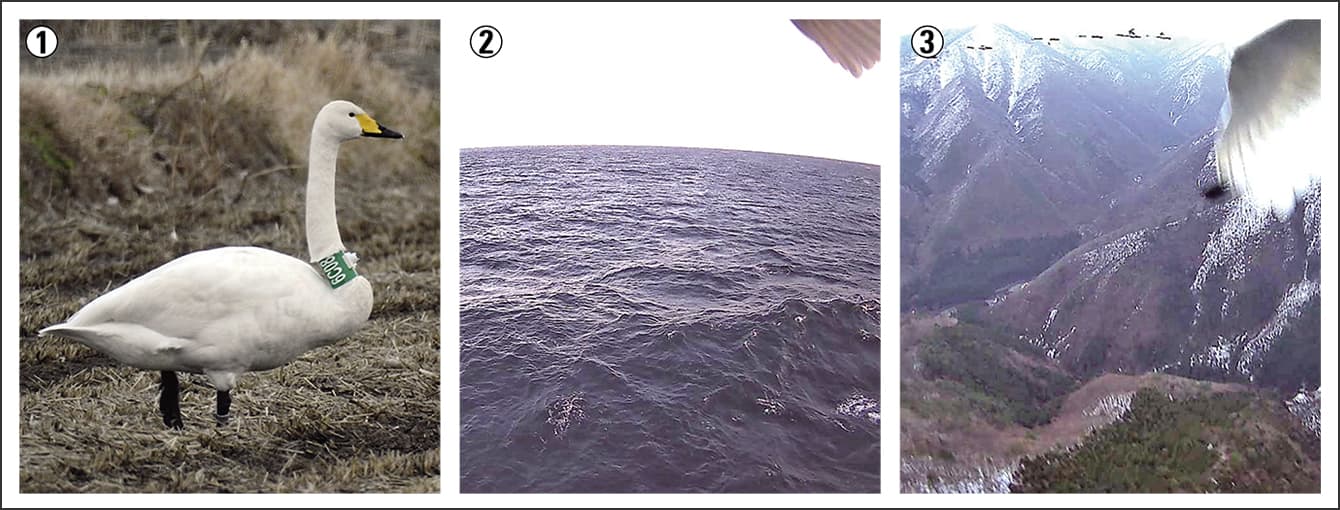

この成果を基に、2023年12月にハクチョウ類の渡りの衛星追跡の公開プロジェクト「スワンプロジェクト」(https://www.intelinkgo.com/swaneyes/)をスタートさせました(図4)。

図4 スワンプロジェクトで撮影された写真①装置を着けた6C08(愛称:ミホ)。それぞれの鳥に愛称がつけられている。②太平洋上を飛行中の画像(2024年3月19日)③秋田県から青森県へ飛行中のオオハクチョウ「キヨシ」から届いた画像。一緒に飛ぶ6羽の仲間が左奥に小さく写っている(2024年3月14日)。(写真提供:スワンプロジェクト・嶋田哲郎)

これは、宮城県北部の伊豆沼や、北海道の北端近くにあるクッチャロ湖のハクチョウ類にカメラ付きの送信機を装着し、渡りを追跡するとともに撮影画像を公開して、市民による見守り体制を構築しようという世界初の国際共同プロジェクトです。合計20羽のオオハクチョウとコハクチョウに装置を着けました。位置情報は4時間ごとに1日6回、画像は7時、9時、13時、17時に記録され、1時、9時、17時にそれらの情報を取得することができるようになっています。

どこでどのように過ごしているのか、鳥が実際に目にしている風景を見ることができます。得られた情報をできる限り公開し、人々が現地に行って見る、写真を撮る、それをプロジェクトにフィードバックするという双方向のやり取りの中で、ハクチョウの渡りの様子をより克明に実感できるのが、このプロジェクトです。夢とロマンでしかなかった渡り鳥の世界を追体験できるようになり、世界中の多くの人々が、鳥が飛ぶ様子を見て思いを巡らせています。その思いがつながり、さまざまな交流や国際協力が行われつつあります。このプロジェクトでも、国境を超えて人々が交流し、鳥とその生息地の保全が積極的に進むようになることを願っています。