昆虫が新たなタンパク資源として注目されている―と聞くと、正直「えっ虫を食べるの!?」となってしまうが、例えば長野県南信地区にはイナゴやカイコ、ざざむしなどを食べる文化が残っているように、実は日本人はかつて、貴重な動物性タンパク質の補給源として昆虫を食べていたのだ。中でも、食用に適しているとされているのがコオロギ。「香ばしいエビのような風味」があり、タンパク質は肉類に匹敵するほど豊富で栄養価も高いという。食料問題解決の一翼を担うか。

特集 タンパク資源新世紀 地球規模の食料問題解決へ コオロギは切り札となるか

構成/大内ゆみ イラストレーション/千野六久

日本でも一部の地域でイナゴを食べる習慣があるように、古くから世界各地で多くの種類の昆虫が食されてきたものの、一般的に主要な食材とはいえません。しかし2013年、国際連合食糧農業機関(FAO)から、食品や飼料における昆虫類の役割に注目した報告書“Edible insects”が公表されて以降、新たなタンパク資源として昆虫の食活用が世界中で注目されています。昆虫の中でも食用に適しているとされているのがコオロギです。

そもそも私が所属している研究室では、コオロギをモデル生物とし、受精卵からどのように生物が形作られていくかという発生生物学の研究を長年、行っていました。これまでの研究成果やコオロギの飼育技術を社会に役立てたいと考え、食用コオロギの研究を始めたのが2016年のこと。当時、日本では大々的に食用コオロギの研究を掲げている研究機関はなく、周囲から「正気か?」という声が上がったほどです。

「陸のエビ」といわれている

食用とするためには、当然のことながら商品化して世の中に価値を認めてもらわなければなりません。当初は、産学連携でコオロギを商品として事業化してくれる協力企業を求めていました。しかし、欧米ではコオロギを使った食品が販売されていたものの、日本においては商品化された前例がなく、3年たっても事業化に積極的な企業が見つかりませんでした。それならば自分たちでやろうと、2019年、大学発ベンチャー企業としてグリラスを設立しました。

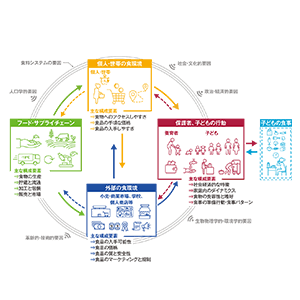

私たちは、環境負荷やフードロスなど多岐にわたる食料危機の問題を解決するには、コオロギを単なる昆虫食とするのでなく、サーキュラーフード(循環型の食品や食材)として位置づけ、持続可能な循環型食料生産システムを構築していくことが必要だと考えています。その実現に向けて、研究と、その成果を社会実装するための事業との両輪で取り組んでいます。

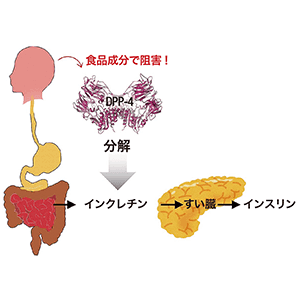

食用とするには、まずは味や栄養素が重要です。コオロギは、うま味が強く、香ばしいエビのような風味があり、「陸のエビ」といわれています。また、100g当たりのタンパク質量が肉類に匹敵するほど豊富で、亜鉛、鉄分、カルシウム、マグネシウム、ビタミン、不飽和脂肪酸のオメガ3など体に必要な栄養素を含んでいます(表)。また、キチンなどの食物繊維を多く含み、海外の研究では、健康な成人がコオロギパウダーを摂取したところ、プロバイオティクスであるビフィドバクテリウム・アニマリスが増加し、腸内環境が改善したという報告があります。

| グリラス乾燥コオロギの栄養成分(100g当たり) | |

| 水分 | 9.3g |

| タンパク質 | 61.4g |

| 脂質 | 19.2g |

| 灰分 | 4.6g |

| 糖質 | 0.5g |

| 食物繊維 | 5.0g |

生産効率の面では、他の昆虫に比べて飼いやすく、成虫になるまで約35日と成長が早いのがメリットです。これは、コオロギが生物学研究で実験モデルとされてきた理由でもあります。それに昆虫界の中でもサイズが大きいため、多くの栄養を得ることが期待できます。

そして持続可能なサーキュラーフードとして重要なのが、必要な資源や環境への負荷が少ないことです。コオロギは、他の家畜と比べ、タンパク質を生成するのに必要な餌や水の量が圧倒的に少なく、コオロギの飼料からタンパク質への転換率は、鶏の2倍、豚の4倍、牛の12倍で効率が良いというデータが示されています。これは昆虫が変温動物であり、恒温動物(体温調節機能がある)である哺乳類や鳥類とは異なり、体温を維持するためのエネルギーを必要としないためだと考えられています。また現在、畜産由来のCO2の温室効果ガスが問題になっていますが、昆虫は他の家畜と比べて、体重当たりのガスの排出量が少ないため、環境に優しいタンパク資源だといえます。

さらに重要な特性は、コオロギは雑食であるという点です。イナゴはイネ科の植物、カイコはクワの葉しか食べないように、昆虫は食の選好性が強く、雑食の昆虫は少ないのです。これは種の生存圏を守るためですが、選食性のある昆虫を生産するには、餌の養殖も必要になります。雑食であるコオロギならば、食品残渣を餌に活用することが可能です。

以上のようなメリットを持つコオロギですが、コオロギといってもさまざまな種が存在します。私たちが研究用で維持してきたのは、フタホシコオロギ(白眼系統)、学名は社名の由来となったGryllus bimaculatusです(図1)。成虫は黒褐色で体長は約3〜4㎝、羽の付け根に白い斑点が2つあることから、その名が付けられています。食用として養殖されているコオロギには、ヨーロッパイエコオロギがありますが、フタホシコオロギのほうが一回りから二回りほど大きく、栄養面で優れていると考えられます。また、コオロギは共食いをしますが、フタホシコオロギは闘争活性が低く、飼育しやすいのもメリットです。私たちはこのフタホシコオロギを使用して、研究と産業化を進めています。

図1 フタホシコオロギ(白眼系統)徳島大学で約30年間研究用に維持されてきたフタホシコオロギ。潜性(劣性)遺伝子を持つ白眼のコオロギで、自然発生したもの。

乾燥コオロギを粉末状にした商品

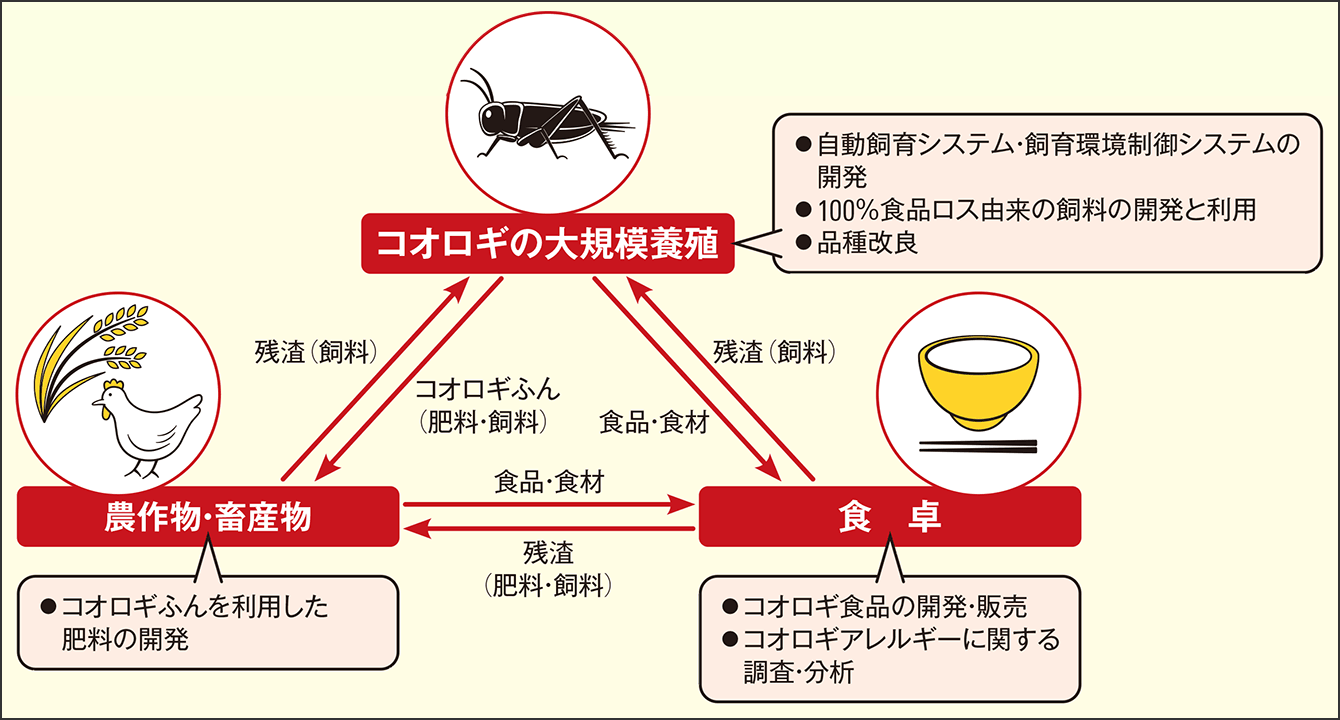

私たちが目指す循環型食料生産システムとは、食品残渣の餌でコオロギを飼育し、そのコオロギが食料となり、さらにはコオロギのふんを肥料・飼料とした農作物や畜産物が食料になる。そして、その残渣が再びコオロギの餌になるというサイクルです(図2)。

図2 循環型食料生産システム資源や環境の負荷が少ないコオロギを中心として、社会で発生する残渣から新たな食料を生産することで、持続可能な循環型食品サイクルを作り出す。

そもそもコオロギを日常的な食品、ひいては食材として普及させていかなければ、このサイクルを回すことはできません。しかし、多くの人は初めて食べるものに抵抗感を抱くものです。ましてや昆虫となると、そのハードルは高い。そこで、コオロギのうま味を生かしつつも心理的抵抗を払拭できるように、乾燥コオロギを粉末状にし、それを菓子などの食品に添加した商品を開発、販売しています(図3)。煎餅やスナック菓子などが好評ですが、これはまだまだ最初の一歩にしか過ぎません。というのも、コオロギを自分で調理する文化が根付いてこそ、日常的な食材となり得るからです。自分で食材に添加できるコオロギパウダーやエキスも販売していますが、最終的には、冷凍やフレッシュなコオロギを調理した料理が食卓に並ぶ世界を目指して、段階的にコオロギ食を浸透させていこうと考えています。

図3 コオロギ食品現段階では、人々が抵抗感なく、手軽にコオロギの味を楽しめるように、菓子などの食品に添加している。製造小売業とのコラボレーション商品も多い。

食品残渣だけから餌を作る

生産の基盤として、多くのコオロギを効率的に、かつ安定した品質で飼育し収穫できるシステムも重要です。基本的にコオロギは狭くて暗い所が好きで、隠れ家と餌や水場のある空間で飼育します。飼いやすいとはいえ、餌や水の供給、抜け殻やふんの回収が必要で、それなりに人の手間とともにコストがかかります。そのため、自動飼育システムの開発を進めていますが、現在は、これまでの飼育実験の成果から生存率が高く手間がなるべくかからない飼育方法や収穫方法を編み出し、効率化と低コスト化を図っています(図4)。加えて、温度・光・湿度などの環境を適切にコントロールする研究も進行中です。

図4 コオロギの飼育現場廃校になった小学校全体を利用して、効率的に繁殖、飼育、収穫ができるシステムを開発中。地域住民をパート採用し、地域の雇用活性化にも。

そして、循環型食料生産システムの要となるのが、コオロギの餌を食品残渣だけで作ることです。コオロギがいくら雑食とはいえ、好き嫌いはあります。また、食べても成長しなければ意味がありません。食品残渣だけで、効率よくしかも健康なコオロギに成長する餌を作り出すのは至難の業でした。実験を重ねた結果、1つの残渣だけではなく、小麦のぬかをベースに複数の残渣を組み合わせることにより、100%食品ロス由来の餌の開発に成功しました。しかし、これがゴールではありません。現在は農作物の加工時に出る残渣を使用していますが、食品残渣はあらゆる所から生じています。多様な食品残渣を活用し続けるためには、絶え間ない研究が必要です。

さらに、コオロギのふんが肥料や飼料に活用されてこそ循環が成立します。現在は、農家の協力を得て、農地の一区画で実験を行っています。また、餌が変わればコオロギのふんも変わるため、常にふんの解析も必要です。それに食品と同じく、生産者は前例のないものを使いたがりません。生産者が安心して使用できるように、肥料としての有効性や安全性を実証していく必要があると考えています。

現在、私たちの製品も含め食用として生産されているのは野生種のコオロギです。しかし、既存の畜産物や農作物では、品種改良を重ねて味や生産効率の良い品種が数多く存在しています。コオロギも食用により適した品種改良が必要です。しかも現在では、ゲノム編集技術を利用することで、従来よりも早いスピードで品種改良が可能です。

すでに私たちには、発生生物学研究で培ったコオロギのゲノム編集技術があり、これを品種改良に応用する研究を始めています。まず第1段階として進めているのは、食用としてのネガティブな要素を取り除くこと。その一つが、コオロギの薄色化です。というのも、コオロギパウダーは体色の茶褐色という見た目のイメージから添加する食品が限られてしまうためです。

現在、体色に関連する遺伝子や色素合成経路の解析を進めているところです。これが明らかになれば、ゲノム編集技術により特定の遺伝子を改変することで、白色や黄色のコオロギを作り出すことができます。

また、コオロギにはエビ・カニアレルギーの原因となるトロポミオシンが含まれており、体質によってはアレルギー反応が起きるリスクがあります。トロポミオシンは生存に必須のタンパク質ですが、既存の研究でアレルギー発症に関与する領域がわかっています。つまり、理論的にはゲノム編集により、アレルゲンを取り除くことが可能です。最終的な目標はアレルギーフリーにすることですが、まずはコオロギアレルギーの発症率やどんな健康被害があるか、実態を明らかにしていくことが急務だと考えています。現在、コオロギ食品を開発・販売する企業が増えており、業界全体で取り組むべき問題でしょう。

昆虫による循環型食料生産システムの開発

次の段階としては、生産効率を高めるための品種改良です。例えば、共食いをしない、早く、そして大きく育つことなどが挙げられます。さらに最終段階として、コオロギに機能性を付与することも視野に入れています。すでにゲノム編集技術を用いて血圧上昇を抑える効果のあるGABAの含有量を高めたトマトが販売されていますが、コオロギも同様に、ヒトの体にとって良い成分を付与することが可能だと考えています。

こうした食用コオロギの可能性やメリットに国も注目し、内閣府が定めたムーンショット型農林水産研究開発事業の一つとして、「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫(コオロギ・ミズアブ)が支える循環型食料生産システムの開発」がスタートしています。10の研究機関からなるプロジェクトで、私たちの研究室を含む徳島大学、グリラスも参画しています。これまでの研究や実績を生かすとともに、他の研究分野と協力して横断的に新たな技術開発に取り組んでいるところです。

このプロジェクトの最終目標は、昆虫の循環型食料生産システムを地球上だけではなく、宇宙空間などの極限環境でも構築できるようにすることです。宇宙空間では、飼料となる資源も飼育できる生物も限られています。例えば、太陽光を利用したハイブリッド型の工場で農作物を栽培し、そこから出た残渣を飼料としたコオロギを飼育すれば、野菜からビタミンや糖質、コオロギからタンパク質が摂取できます。宇宙空間における人類の食と健康を支える完全循環型の食料生産システムが可能になるわけです。また、無重力・宇宙線・低酸素等の極限環境に耐性のあるコオロギの品種を作り出すこともミッションとして掲げられています。

もちろん、世界の食料危機をコオロギだけで解決できるわけではありません。他の代替タンパク質などとともに、複合的に取り組むことが大切です。また、コオロギを循環型の食料生産システムとするにはまだまだ多くの課題があります。餌一つとっても、よく残渣ならタダでしょうという声がありますが、廃棄するよりも餌としてリサイクルしたほうが、コストがかかります。それでも誰かが実践していかなければならない。

食用コオロギ研究を始めるとき、「コオロギを熟知している私たちがやらないで誰がやるのか」という思いが原動力になりました。その気持ちは今でも変わりません。そして、コオロギなら実現できると思っています。