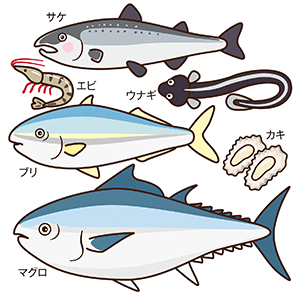

新たなタンパク質の供給源として、肉の細胞を培養して作り出す培養肉とともに、肉以外の材料から作る代替肉にも注目が集まっている。現在、代替肉に使われている原料はマメ類だが、穀物を使用するため環境への負荷は免れない。その課題を解決するかもしれないのが、マイコプロテインと呼ばれる菌類によるタンパク資源。従来の代替肉と異なるのは、微生物そのものを食料にしようという点だ。日本が古来育み培ってきた麹菌を使った代替肉の可能性に期待がかかる。

特集 タンパク資源新世紀 新たな選択肢になり得る!? 麴菌そのものを食べる代替肉

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

2030年には、世界的にタンパク質供給が不足するとされ、各国で、畜肉の代わりとなる代替肉の開発が進んでいます。背景にあるのは、人口増加、畜肉消費の拡大による需給バランスの変化、さらに工業的畜産における温室効果ガス排出への懸念、水や土地など資源の限界といった問題です。各国が競って開発しており、日本の市場規模も2020年の31.7億円から、2030年には677億円になるとする試算もあります。

麹菌を素材にした代替肉

現在、市場に出ている代替肉の多くは、ダイズを中心にマメを原料としています。しかし、マメも農産物であることから、やはり広い農地や水が必要であることや、特有の風味、アレルギーといった課題は残ります。そこで私たちは今、微生物によるタンパク質生産に着手しました。

微生物によるタンパク質生産には「精密発酵」といわれる、微生物に特定のタンパク質を生産させる手法と、「バイオマス発酵」といって菌類をタンパク資源として培養生産する方法がありますが、私たちは、麹菌を利用したバイオマス発酵による「マイコ(菌類)プロテイン」の開発研究を行っています。

- * バイオマス:動植物などから生まれた生物資源の総称。

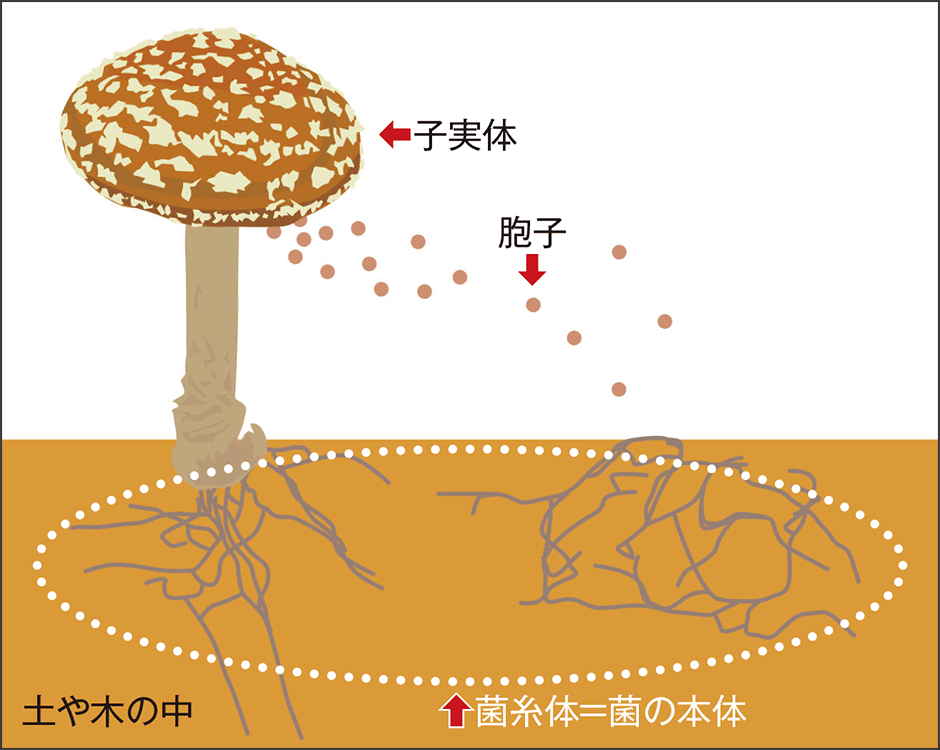

菌類を食料とする例ではキノコがありますが、私たちが食べている「キノコ」は、綿状になった菌糸体の上にできた子実体の部分で、菌の本体である菌糸体とは異なる部分です(図1)。

図1 菌糸体と子実体キノコは、菌類が胞子を形成するために作る構造体。菌糸体は菌糸の集合体で、糸状菌の本体そのもの。

私たちが開発を進めているのは、糸状菌の仲間である麹菌の菌糸体だけを素材にした代替肉で、言ってみれば麹菌という微生物そのものを食料にしようという新しい概念です。「微生物」というと、カビや細菌のイメージがあるせいか、これまで「食べよう」という発想にならなかったかもしれませんが、実は麹菌は、食用の菌として非常に優れているのです。

これまでも私たちは麹菌の菌糸体を口にしています。例えば甘酒の中に粒を感じることがありますが、その一部は甘酒の発酵の際、コメに付いた麹菌の菌糸が残ったものです。

このように日本人には「麹」になじみがありますが、麹菌と麹は、厳密に言えばまったく異なるものです。「米麹」とか「豆麹」といった場合、それはコメやマメに麹菌を生やして発酵させた食品を指します。つまり主体はコメやマメで、「麹を食べる」というときは、菌糸体を食べるというよりも、このコメやマメを食べることになります。菌糸体を食べている例として、インドネシアに「テンペ」という発酵食品があります。ゆでたり蒸したりしたマメの上にテンペ菌のタネをまぶして置くと、1日程度で菌糸体がしっかりと生えてきます。これもマメの分量は多いのですが、麹に比べるとずっと多くの菌糸体を食べている例です。

私たちはこれまでの発酵食品とは異なり、菌糸体を主役にした食品を開発しているのです。

マイコプロテインの開発に着手したのは、菌の研究者として社会課題解決に貢献できないかという発想からです。そして大きく2つの理由で、当初から迷うことなく麹菌を選びました。

豊富にある麹菌に関する知見と知識

一つは「既存の食材に使用されている」ことは、マイコプロテインに限らず代替肉を開発するうえで非常に重要なポイントになるからです。

「菌を食べる」と聞くと抵抗感を生むかもしれませんが、日本酒、焼酎、味噌、醤油、甘酒、みりん、酢など、日本の伝統食に使われる食材の多くは麹菌を使った微生物発酵を利用しており、和食は麹菌で作られている、ともいえます。麹菌は、むしろ健康に良いというイメージもあり、整腸効果などのエビデンスも出ています。少なくとも日本においては、食用にする抵抗感は非常に低いといえるでしょう。

しかも麹菌のように食用にしてきた菌なら、安全性などを一から検証せずに済みます。

もう一つは、日本では1000年以上前から麹菌が食利用されていることから、麹菌に関する知見と知識が膨大に蓄積されていることです。

「微生物」の存在が知られる以前から、味噌蔵では「種」をつぎ足して使っていました。その過程で、変異が起きたりおいしくなかったりした菌株は使われなくなります。また、発酵の過程でうま味や甘味を出す分解能の高い株が選ばれ、好んで使われるようになります。微生物の概念が登場した近代になると、菌の育種も行われるようになって、麹菌の家畜化に成功し、さらに洗練されていきました。

そして、こうした発酵産業を背景に、日本では菌の研究者の多くが麹菌をモデル菌として使っています。2005年には全ゲノムの解析が終了しており、1000年をかけて育種された菌は、毒素を作らないように進化していることが明らかになりました。酵素や代謝に関する知見などを含めて、麹菌に関する日本の知識は圧倒的に豊富なのです。扱いやすさと安全性に照らせば、麹菌は世界でも有数の「食べるに値する」微生物、とすら感じています。

また、代替肉を産業化する際は、現在の畜産の課題やコストの問題を解消しなくてはなりません。ダイズの栽培期間は約5カ月、肉牛は約26カ月ほど、キノコでも2カ月ほどと食料生産としては時間がかかりますが、麹菌は生産期間も短く、菌糸体の生育スピードを考えると、こちらを食料にするほうがはるかに効率的といえます。私たちが今行っている方法でも、麹菌は数日で回収することができます。

さらに表のように、環境負荷も従来の畜肉、あるいは代替肉の原料に使われるダイズに比べても非常に低く抑えられるのが特長です。

| 穀物量(㎏) | 水消費量(t) | |

| 牛肉 | 11 | 20.6 |

| 豚肉 | 7 | 5.9 |

| 鶏肉 | 4 | 4.5 |

| 鶏卵 | 3 | 3.2 |

| ダイズ | ― | 2.5 |

| 麴菌体 | 0.4 | 0.1 |

麴菌体は培養実験結果からの試算

代替肉の材料として代表的なダイズは、ほとんどが輸入品で品種も限られています。しかも、ダイズは世界中で使われ始めて需要も高まっているうえ、農産物ですから安定した供給が得られるとも限りません。特に日本人にとっては、古来、豆腐や納豆という形でダイズを食べる文化がある中、ダイズミートという選択肢が必要かどうかも議論の余地があります。

また、いくら生産効率が良くても環境負荷が低くても、一定の栄養価を満たし、おいしくなくては、代替肉として合格点は得られないでしょう。

その点でも、麹菌のマイコプロテインには、コンブと同程度のうま味、牛肉と同程度の量のタンパク質があることがわかりました。

ビタミン類も一定量含まれている

タンパク質を構成する20種のアミノ酸がすべて含まれ、量も決して少なくありませんので、栄養面での遜色はないと考えています。同時に菌類は自身でビタミン類を合成するので、その細胞にも一定量含まれます。そうした動物性の肉と異なる点は、むしろメリットになるとも言えますし、うま味の3要素もしっかりと含まれています。うま味の含有は、麹菌ならでは、という可能性もあり、そうなれば菌の中でも麹菌による代替肉の優位性はさらに高まるでしょう。

菌を使ってどのように代替肉を生産するのか、その方法について概説します。

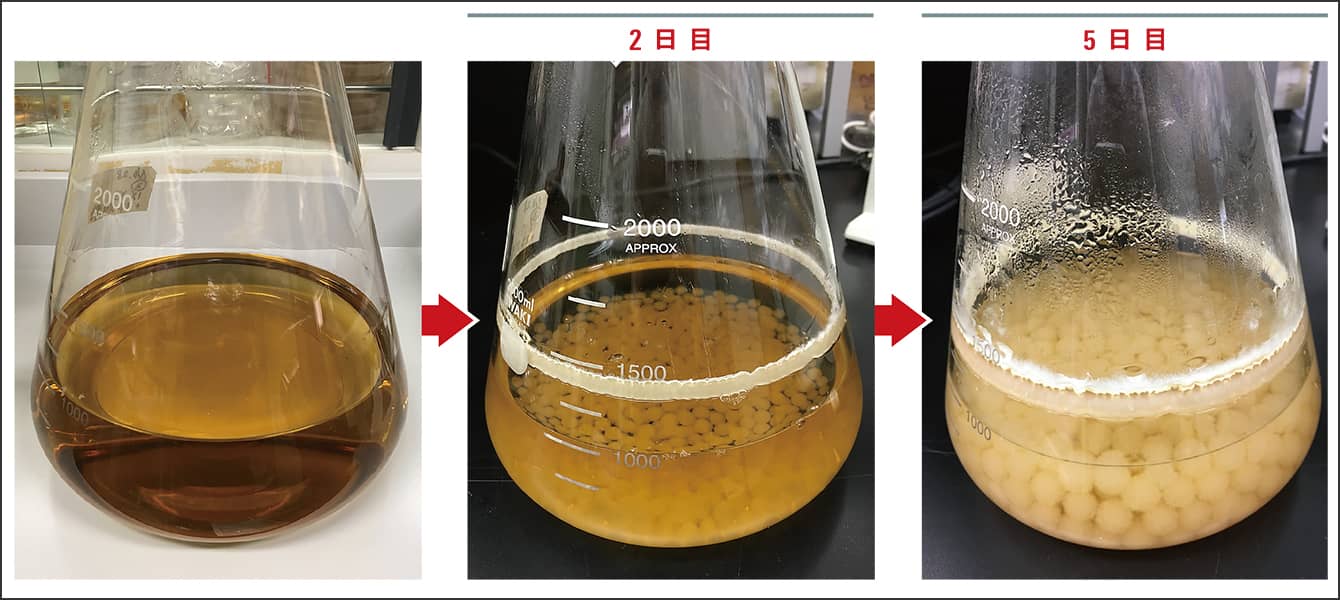

麹菌は、胞子といわれる種から培養します。液体の培地に種を入れ、栄養を入れつつ酸素を供給しながら振とう培養していくと、細胞がどんどん伸びて増殖していくのです(図2)。それが目に見えるほどの束になり、塊になってきます。見た目はタピオカのようです。これは菌が栄養素を吸収して生育し膨らんだ状態ですが、同じ菌でも例えば乳酸菌などは、これほどの塊にはなりません。

図2 麴菌による代替肉製造の過程植菌から5日ほどでタピオカのような粒がたくさんできる。これを回収して肉にする。

これを集めて水分を絞れば、あとは食品として利用すべく、ひき肉などに見立てて、ハンバーグにするといった加工ができます。製造手順は非常に簡単です。

今、動物の細胞を培養して肉を作る「細胞農業」がありますが、バイオマス発酵による菌糸体の代替肉は、これに非常に近い概念です。というのも、製造工程は、菌を培養して増殖したものを回収するというシンプルなもので、そこに、どうやったらうまく生育させることができるのか、おいしくするには何を使えばいいのか、肥料にあたる栄養分はどのようなものが適切か、など、より良い作物を育てるのと同様の技術が必要になるからです。

そこで先に触れた麹菌に対する知識、技術、菌株の蓄積がものを言います。

国内の種麹メーカーは、それぞれが1000株以上の麹菌をストックしているのではないか、と想定しています。すると、今後産業化を視野に入れたときに、生産効率をアップさせるための育種に有用ですし、より鶏肉に近い食味を出すとか、ステーキ肉のような食感を生み出すといった、目的に応じた生育環境の設計をする際にも、多様な菌株の存在が非常に役立つはずです。

しかも麹菌は培地をほとんど選びません。研究では、一般的に使う麹菌の培地だけでなく、酒かすやビールかす、醤油かす、米ぬかなど、食品の残渣を使っての開発も行っています。こうした残渣は未利用のものがまだまだ多くあるのですが、これまでは家畜の飼料となるか、あるいは産業廃棄物となるかでした。しかし今後、畜産が減ってくる可能性もあり、そうなれば残渣の用途も減り、廃棄物が増えることになります。菌の培地として生産効率が良いのであれば、そちらに生かすほうがよいとも考えられます。

それだけでなく、例えば酒かすの培地を使った代替肉はクセがなくなりさっぱりとした味になるなど、特徴にも違いが出ています。加工肉の場合、そのほうが使いやすいこともあります。窒素源、炭素源となる培地素材は、塩濃度が極端に高いとか、重金属を含むとかいったものでなければ、ある程度どんなものでも適用できることも、大きな強みです。

「これ、食べられないのですか?」

こうして製品として市場に出すために、培地のコストを抑え、なおかつ栄養成分が豊富で生育が早いものを目指して開発を進める過程で、培地の成分が菌体に含まれる成分にもそれなりの影響を与えることがわかってきました。培地によって麹菌の細胞中の成分などに違いが出てくることは、農地の土壌の違いがトマトの甘味や栄養価を変える、まさに農業のような感覚です。麹菌の代替肉も、育成の仕方によって味に変化を出せるということなのです。

麹菌の代替肉生産における培地の多様性は、そのまま代替肉の味や栄養などの多様性につながります。用途に応じて代替肉の種類が増えれば、さらに代替肉の可能性が増えると思われます。

2006年、日本醸造学会は「われわれの先達が長い間大切に育み、使ってきた貴重な財産」であるとして、麹菌を「国菌」に認定しました。日本では、さまざまな菌の中から、発酵食品として食べられる麹菌を見つけ出し、味噌や醤油、酒などに活用してきました。これまで意識されていなかったかもしれませんが、和食の味つけはすべて麹菌によるものです。日本人の食の嗜好は麹菌によってできていると言っても過言ではないと感じます。

私たちが麹菌の代替肉に着手したのは、麹菌を使って実験をしていた学生の「これ、食べられないのですか?」という一言がきっかけです。仮に土壌から採取してきた菌なら、学生からその言葉が発せられたのかどうか、そしてためらいなく口に入れられたかどうか。恐らくできなかったでしょう。

現在、私の知る限り、菌を使った代替肉として、フザリウム菌の代替肉が海外ですでに発売されています。フザリウム菌は世界の土壌に生息する糸状菌で、一部では農業上、重要な植物病原菌として知られており、そのために研究が進んでいるともいえますが、食用ではないという部分は抵抗感を生むかもしれません。代替肉の大きなハードルの一つは、これまでに食経験がないことですが、麹菌にはその問題もありません。さらに味も良いとなれば、タンパク資源の新しい選択肢として有力なはずです。

試食でも、「市販の食材としてまったく問題ない。とてもおいしい」(図3)という評価が少なからずあり、麹菌という国菌を活用して、日本の新しい食文化として発信できれば、と思っています。

図3 麴菌による代替肉塩を入れて混合し成形したものを油で焼いただけという麴菌の代替肉。香りが良く、“代替”という言葉が不要なほど、一般のメニューとして通用するおいしさだ。