植物の祖先は進化の過程でシアノバクテリアという細菌を取り込み、無機物から有機物をつくる光合成という力を獲得した結果、ほとんどの生物の栄養を一手に担うことになった。さらに植物はエンドファイトと呼ばれる微生物と共生し、ともに進化することで免疫機能を高め、温度耐性を獲得するなど、外部環境の悪影響を抑制する機能を獲得してきた。植物とエンドファイトの利害関係は同等で、それは長い期間を経てお互いに落としどころを見つけた、自然の摂理といえる。

特集 「植物」驚異の生存戦略 「微生物」との共生で獲得した「外敵」から身を守る力

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

植物がエンドファイトと互いに共存に有利な共生関係を築いていることに関しては、多くの例が知られています。

最初に、エンドファイトについて定義しておきましょう。

「エンドファイト」とは、ギリシャ語の「内側」を意味する「エンド」と、「植物」を意味する「ファイト」から作られた用語で、植物に内在する微生物の総称です。どうやら昔はカビも植物の一種と考えられていたことから「中にいる植物」の名が付いたようです。

私たちの体に腸内細菌がすんでいるように、植物の中にもさまざまな微生物が共生しています。植物の組織の中にいる微生物であるエンドファイトには、大きく分けると原核生物である細菌の仲間と、真核生物であるカビの仲間がいます。

絶妙なバランスを保って共生関係を維持

エンドファイトには、植物に利益をもたらす共生菌の他に、特に何をするでもなく植物に居候をして栄養をもらうというものもいます。あるいはそちらのほうが数は多いくらいですが、将来、研究が進めばそれらの中にも植物にとっての共生の利点が見つかるかもしれません。

植物に明らかに害を与える微生物は、病原菌とされてエンドファイトとは呼びません。ややこしいのは、最初は共生していたエンドファイトの中で、植物の生育ステージが変わると病原菌として振る舞うものが出てくることです。植物とエンドファイトは、絶妙なバランスを保って共生関係を維持しています。

植物が微生物と共生関係を築いてきた歴史を見てみましょう。

両者の関係は非常に古く、15億年ほど前にさかのぼります。植物は、進化の過程で光合成ができる細菌であるシアノバクテリアを取り込んで、その能力を自らのものにしました。植物は、言ってみれば細菌との共生によって発生した系統です。真核生物自体が、呼吸ができる好気性の細菌が感染して登場した系統ですが、さらに光合成ができる菌を取り込んだのが植物の系統なのです。植物は誕生時点ですでにエンドファイトと協力していた、ともいえるでしょう。

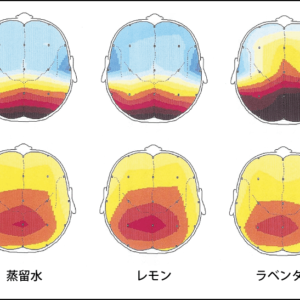

植物の祖先が誕生してしばらくすると、植物は菌根菌との新しい共生関係を結びます。植物にとって、根に菌根菌が感染していると植物自身の根の先に菌の根が伸び、土中の養分を多く吸収することができるからです(図1)。植物が陸に進出するには菌根菌の力を借りて栄養分を吸収する必要があったといわれています。感染が認められる最古の化石は4億年前のもので、少なくともその頃から、ある種の菌根菌が植物の根に感染して共生関係を保っていたことがわかっています。

図1 菌根菌が植物の養分吸収を助ける感染した菌が付いている根の状態を菌根といい、この状態をつくる菌を一般に菌根菌という。

植物との共生は菌にとっても有利

現在の植物の8割以上は、根に菌根菌が感染していますが、4億年前の化石には、根っこだけでなく、茎の部分にも菌根菌の祖先に当たる菌が感染していた痕跡が残っています。原始的な植物は、陸上で根を張って栄養を吸収するには根がまだ弱く、その不足分を補うために菌の助けを借りていたと考えられています。

植物に感染する菌根菌の系統はグロムス菌門、一般にはアーバスキュラー菌根菌と呼ばれ、4億~5億年前に登場しました。菌全体としては小さい系統で、植物が陸上に進出した時代と同時期に発生したようです。むしろ陸上に進出していく植物と共生できる能力を持った菌の系統が独立して、今でもあまり姿を変えずに植物とともに繁栄していると考えられます。

植物の進化の過程では、強力な病原菌が出てきて一部の植物種が絶滅することもあったはずですが、菌の側からすれば、感染する植物を失ってしまうと、菌同士の生存競争が激しい土中に帰らざるを得なくなります。植物との共生は菌にとっても有利とみられ、時代が下がってくると植物と共生し始めるカビやキノコの仲間も出てきます。

植物は、有用な微生物であるエンドファイトと共生することで乾燥や塩への耐性が上がり浸透圧ストレスに強くなったり、あるいは重金属や環境への耐性が強くなったりといった利益を得ています。多岐にわたる共生関係ですが、事象としては知られていてもメカニズムがわかっていないものは少なくありません。

また植物は、光合成ができるという強力なパワーを獲得し、それによって有機物をつくれるようになりました。豊富な有機物は栄養として他の生物にとっても非常に魅力的ですから、いろいろな生物から狙われることにもなりました。そこで植物と共生しているエンドファイトが協力して、それら“外敵”に備えるようになりました。

植物がエンドファイトの共生関係によって外からの“攻撃”を排除するものには大きく、①捕食の抑制、②食害の抑制、③病害の抑制の3つがあります。

この共生関係についてはイネ科のペレニアルライグラス(和名「ホソムギ」)などで研究が進んでいます。

最初にこの事象が注目されるようになったのは1980年代ごろのことです。ニュージーランドでは牧草を食べたヒツジが脚を引きずるようになったり、アメリカではウシの血流が悪くなって末端が壊死したりといった不調が起きる出来事がありました。調べてみると、このヒツジやウシが食べたペレニアルライグラスにエピクロエ属というエンドファイトが感染しており、エルゴバリンやロリトレムBという毒性物質を産生していることがわかりました。

次に、昆虫が嫌うペラミンという物質を産生して、忌避作用を示すものもあります。ペラミンは、植物が持っているプロリンやアルギニンといった基本的なアミノ酸から、エンドファイトが比較的簡単に合成します。逆にペラミン合成能のないエンドファイトが感染した場合、昆虫にバクバクと食べられてしまいます。図2は、エピクロエ属が感染したペレニアルライグラスと感染のないペレニアルライグラスとを植え、比較したものです。感染したペレニアルライグラスは昆虫が食べようとしないので、両者の境界線がくっきりとできているのがわかります。ペレニアルライグラスにとってはエンドファイトを内在させることで、動物や昆虫に捕食されるリスクが下がるのです。

図2 エンドファイトの感染と捕食エンドファイトと共生する牧草と感染のない牧草では、昆虫の捕食の様子がはっきりと異なる。

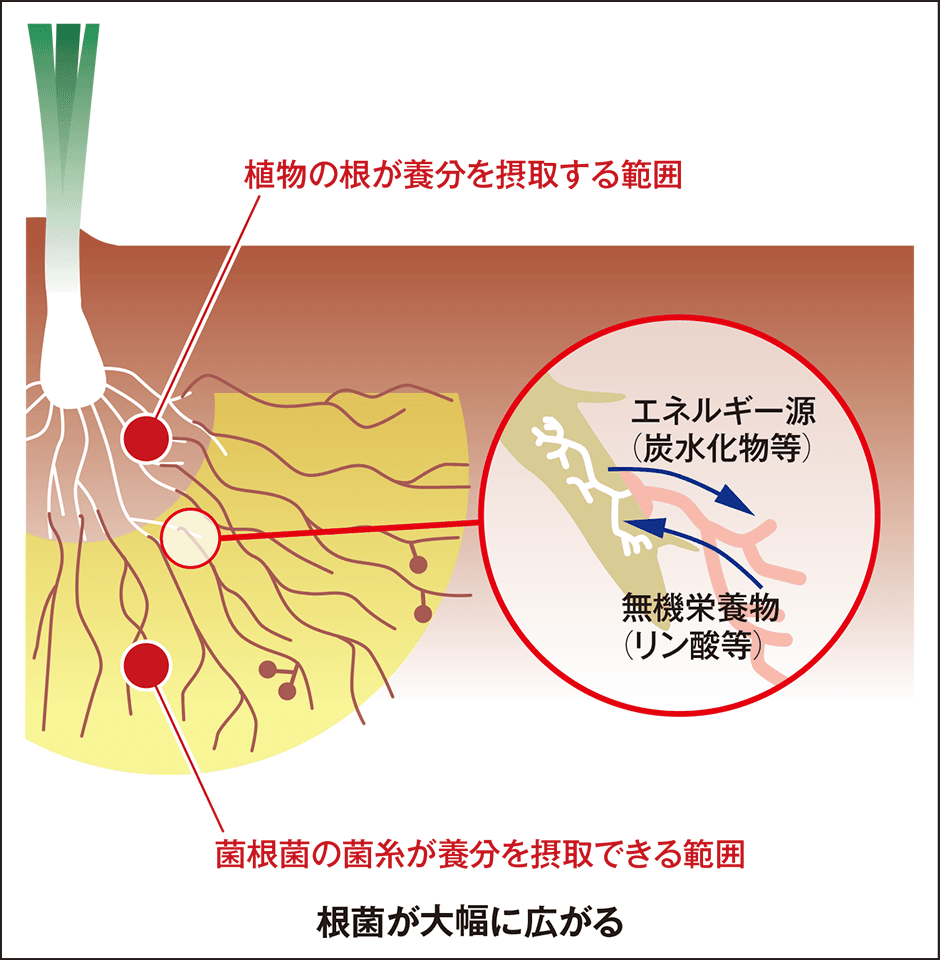

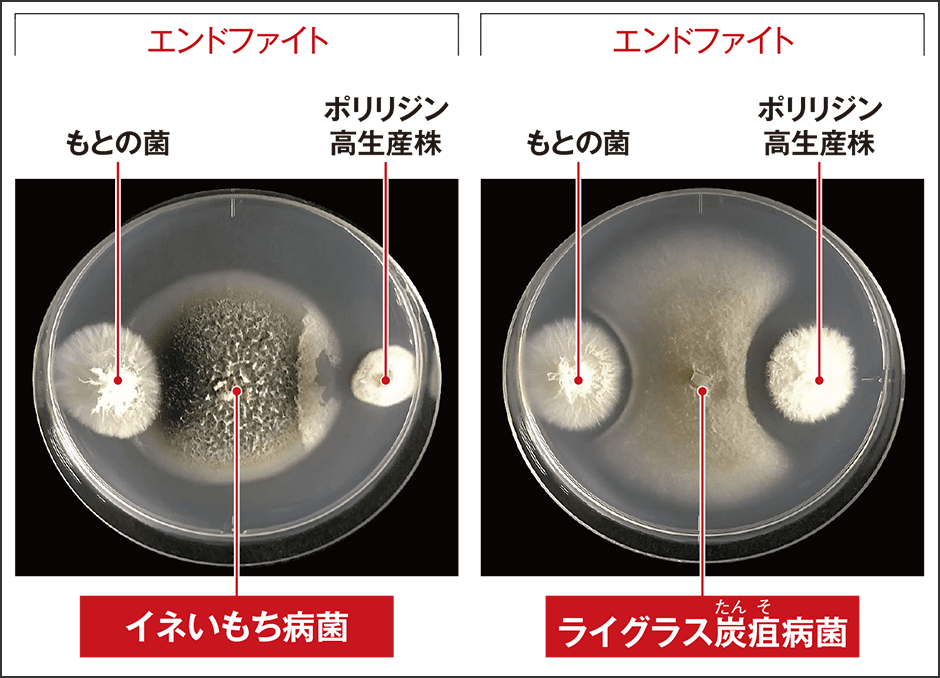

3つ目は抗菌物質の合成です。牧草の病害にはダラースポット病や冠さび病など多くの種類がありますが、エンドファイトが感染することによってそれらへの抵抗性が著しく上がることがわかっています。ただ、菌株と病原菌の組み合わせによって抵抗性には違いが出ます。

私たちのチームでは、それぞれ合成される物質やどのような遺伝子が関わっているのかを調べて、ポリリジンという抗菌物質をつくる遺伝子を見つけました。この遺伝子を改変してエンドファイトに導入し、病原菌の活性を著しく抑制することなどにも成功しています(図3)。

図3 病原菌に対するポリリジンの効果エンドファイトは抗菌物質「ポリリジン」を産生する。エンドファイトと一緒に培養すると病原菌の生育を強力に抑制する。

こうして植物は、共生関係を持つエンドファイトに対しては、免疫機能を働かせず、“仲間”として共生する手段を獲得したのですが、エンドファイト側の振る舞いもまた、植物との共生を意図しているかのようです。

菌は全般に無性生殖、有性生殖の2つの世代交代の手段を持っています。有性生殖は交配によるもの、無性生殖は親の遺伝子の混ざり合いがなく、親のコピーをつくり続けるものです。エンドファイトの感染は植物全体に広がっていますから、無性生殖の場合、植物の種にもしっかりと感染しています。落ちた種から新しい植物が生えてくれば、そこにはエンドファイトも共生していくという生活環を持っています。エンドファイトの種の保存にとっても植物との共生体を守ることは有効なのです。

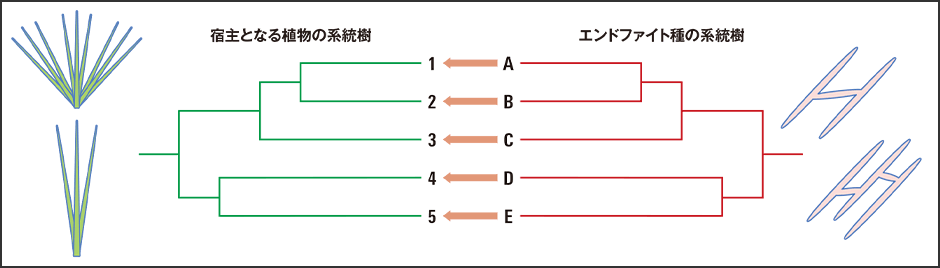

植物と共生するエンドファイトのそれぞれの進化を描くと、同じような系統樹ができます(図4)。このことは、進化の長い歴史の中で、両者がともに関係を築いてきたことを示しています。

図4 植物と共生するエンドファイトの進化系統樹の比較宿主となる植物と共生するエンドファイトは、長い歴史の中で共に分化してきた。

植物が許容するエンドファイトは非常に限られ、その関係はほぼ1対1対応になっています。つまり、免疫の作用を受けないエンドファイトと、排除されるエンドファイトがはっきりしていますが、免疫のネットワークを避ける際の、エンドファイトの特有の“振る舞い”もあります。

感染を認識して遺伝子の活性をコントロール

例えばエンドファイトは植物に感染するとすぐに、植物の捕食者に対する毒性物質や昆虫の忌避物質などを産生し始めます。こうした合成物が植物にとっては有益なので、植物はエンドファイトの感染を受け入れるということなのです。

しかもエンドファイトは、こうした植物に有利に働く物質を植物の中に感染しているときだけ合成し、植物の外に出ると合成を止めるのです。明らかに感染を認識して、遺伝子の活性をコントロールしているといえます。

また、この共生関係を維持するために、エンドファイトは植物の成長のペースに自身の感染を広げるペースを合わせる仕組みも持っている、というのです。

仮に病原菌が植物に感染した場合、感染が大量に進展して最終的に栄養を吸収して植物を枯らしてしまいます。

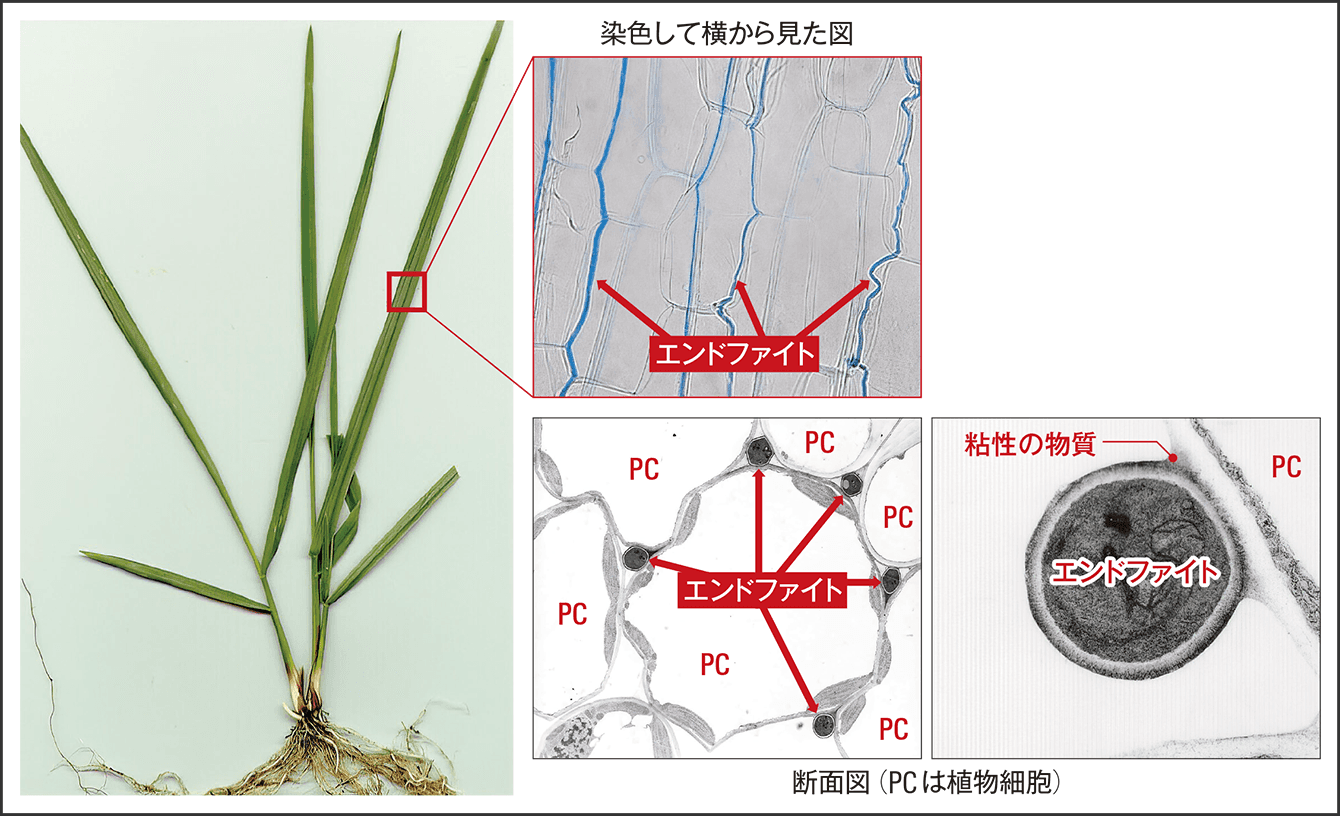

しかしエンドファイトの場合、細胞間の隙間に一つの菌糸が感染していき細胞内部に入ることはありません(図5)。また菌糸が横に伸びて、ネットワークを作るような振る舞いも見られます。植物は日光や栄養などの環境によって影響され、成長のペースも一定ではありませんが、菌はそのペースに合わせて菌糸の途中の部分を伸ばします。一般の菌は、菌糸の先端がわっと伸びるので、エンドファイトの菌糸がつくるネットワークは、植物の成長情報を知り、免疫を避ける機構でもあります。植物と共生するためにエンドファイトが獲得した“特殊能力”のようなもので、植物とエンドファイトの関係を維持する重要なポイントです。植物の中で菌糸のネットワークをつくれない変異株は植物を枯らしてしまい、共生関係を維持できないのです。

図5 菌の感染の様子エンドファイトは植物の細胞と細胞(PC)の間を縫うように感染する。隙間にぺたっと張り付く感じで、粘性があり細胞内部に入っていないことも注目すべき点。顕微鏡写真(横から見た図)の青い線は菌糸を染めたもの。病原菌は植物組織の中で徹底的に蔓延して枯らしてしまうが、エンドファイトはそれと比較すると、穏やかに菌糸を伸ばしていく。一つの隙間に一つの菌糸が入る、穏やかな感染で、あたかも植物とのバランスを取っているかのよう。

エンドファイトの中でも、植物との共生の歴史が長い種には、自身の生存に必要なタンパク質などを合成する遺伝子や有性生殖の機能を失っているものがあります。必要なものは植物から提供してもらうのです。

植物とエンドファイトとの共生は時代が下がるほど緊密で、植物と菌の闘いが長く続くと、結局のところ、“落としどころ”を見つけるようになるのが進化の常です。闘うよりは共生したほうが有利だ、というのが自然の導き出す摂理のようです。