抗がん剤治療はつらく、体重はどうしても減ってしまう。体重データは薬剤の投与量を左右するため、体重減少が続くと継続的な治療が難しくなる。治療を続けるには体重を落とさない適切な食事・栄養管理が重要だ。「がん病態栄養専門管理栄養士」は、がんに特化した栄養管理の専門職で、食事を摂れなくなった原因に基づき、調理学的、食品学的な観点から栄養指導を個別に行う。医師、看護師と連携し、がんの種類・病態・生活環境などを考慮したきめ細かなサポートをしている。

〈シリーズ〉がんから身をまもる

第5回 栄養治療 患者個々に沿う栄養指導——がん病態栄養専門管理栄養士

構成/飯塚りえ

抗がん剤治療を受ける患者からは、栄養状態に関するさまざまな不調や心配の訴えがあります。「体重が減った」「食事が摂れない」「食べられるが味を感じない」など、栄養に関して、患者はそれぞれ問題を抱えています。管理栄養士の栄養指導では、個々の状況を丁寧に聞き取り、どうしたら栄養状態を改善できるか、治療生活の中で可能な方法を提案しています。

米飯が進まないときは麺がおすすめ

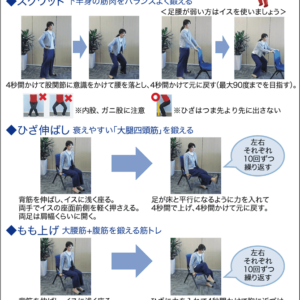

抗がん剤治療では多くの患者に体重減少が見られますが、抗がん剤の投与量の決定には、体重のデータが重要です。体重が減っていくと体力が低下し、継続的な治療が難しくなることが知られています。そこで管理栄養士は、通院中も治療を続けるために、患者が自宅で必要な栄養が摂れるように食生活のアドバイスを行います(図1)。

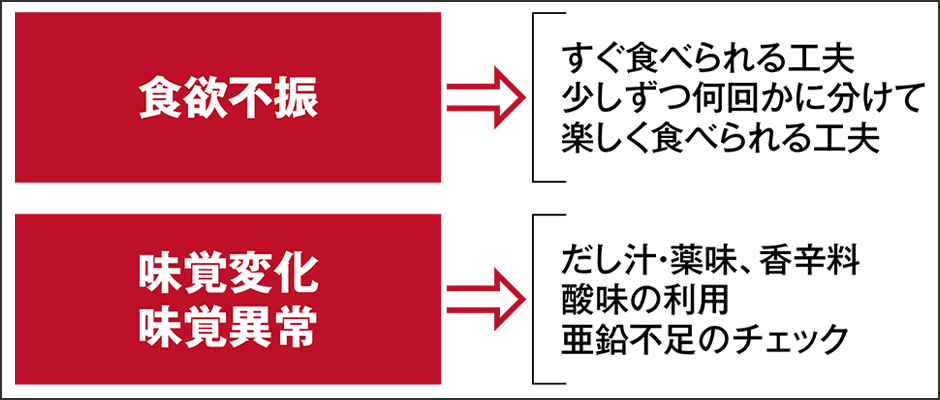

図1 不調への対処がんの種類、治療の副作用、亜鉛不足により、食欲不振や唾液の分泌が低下するなどして味覚異常の症状が起きることがある。「塩味が分からない」「水でも甘く感じる」「砂を食べているよう」など個人差が多く、変化に応じた味つけの調整が必要となる。

がんの場合、体重減少は食欲低下が原因の一つですが、その理由はさまざまです。がんを告知されたことでショックを受けるなど心理的要因に始まり、抗がん剤の影響により味覚障害が起きたり、消化管障害や嘔吐で食べられなくなったり、口内炎の痛みがつらい場合もあります。

通院患者が1日に必要なエネルギー量は、ESPENガイドラインによると、体重50kgの場合は、エネルギー量が1500〜1750㎉、たんぱく質が60gです。1食当たり、およそ500㎉は、軽めの市販の弁当に相当します。それまでより食事が摂れないことで、不安を感じることがあるかもしれませんが、例えば、コンビニの小さめの弁当くらいなら食べられるという人は、エネルギー量として十分です。

- *1 ESPENガイドライン:欧州臨床栄養代謝学会によるガイドライン。

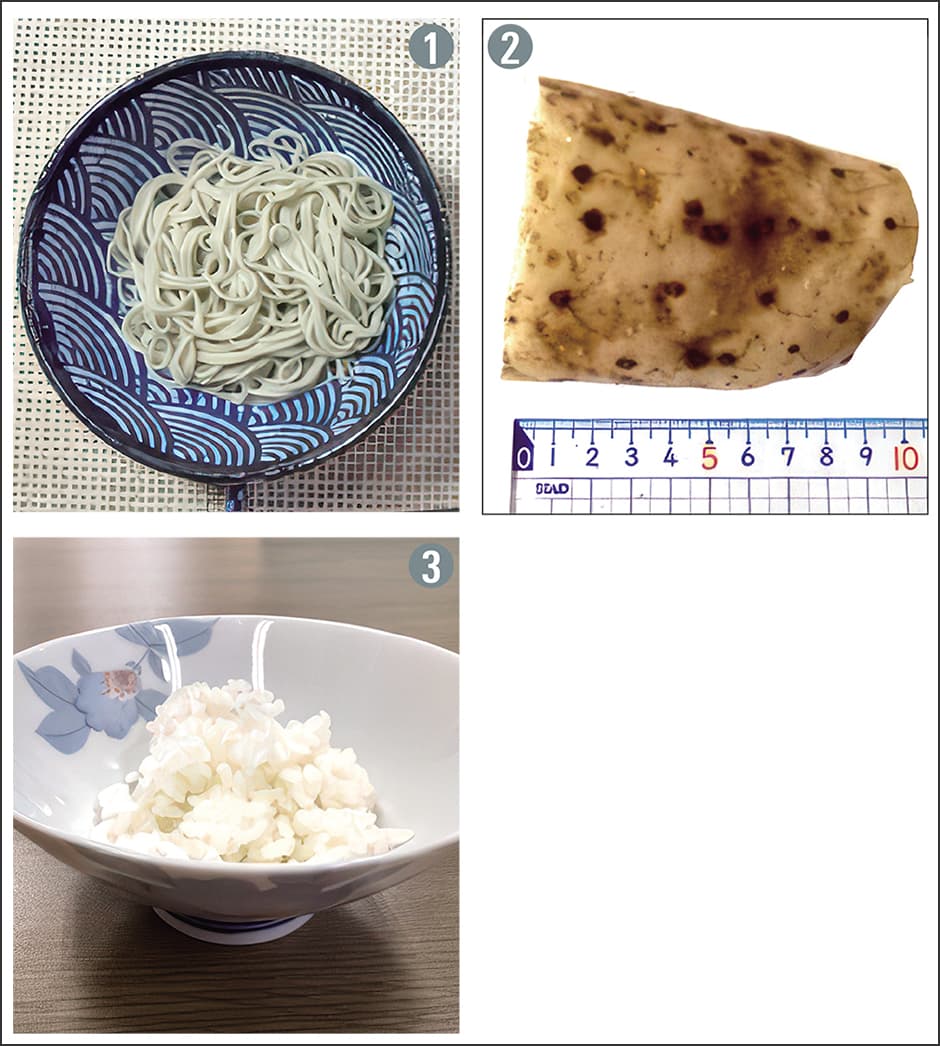

ご飯、つまり米飯が進まないという場合、代わりに麺をおすすめします。定食屋で出てくる茶わん1杯分のご飯が大体150gで240㎉ですが、実は、そば(乾麺)70gをゆでると240㎉程度なので、同じエネルギー量となります(図2)。少なめの量でも、ご飯1杯と同等のエネルギーが摂れるわけです。食べられる量が減ると気力も減退しがちですが、そばならこの量でも大丈夫と分かれば、前向きな気持ちになれるのではないでしょうか。

- *2 そば(乾麺)70ɡ:そば1人前は80〜100ɡ。

そばに合いそうな薬味や具材を組み合わせたら、より食べやすくなるかもしれません。ごま、ねぎ、みょうが、大葉、大根おろし、カリカリした揚げ玉など、食感や喉越しも大きな要因です。自分に合う食材が何かあるはずですから、いろいろと試してみるように提案しています。

また、エネルギー源として、山芋もおすすめです。ご飯50gと山芋130gは同じ80㎉です(図2)。山芋をすりおろして、とろろにしたら、食欲がなくても食べられるという患者も多くいらっしゃいました。例えばご飯を茶わん3分の1の50gにしても、とろろ100gと温泉卵1個をのせたら280㎉になります。

図2 ご飯の代わりになる食材①そば乾麺70gをゆでたもの。ご飯150gと同じエネルギー量(240㎉)に相当する。ご飯が食べられなくても、そばを食べることでエネルギーが補える。②山芋(長芋)130g。③ご飯50gと同じエネルギー量(80㎉)に相当する。とろろにしてご飯にかけて食べると食が進む。山芋は種類によってカロリーが異なり、粘度の高いもののほうがエネルギー量が高い傾向にある。

少量ながら十分な栄養が摂れる食事

デザートやおやつでエネルギーとたんぱく質を補給することもできます。牛乳を染み込ませたカステラを冷やした「牛乳カステラ」は、カステラ1切れ50g、牛乳大さじ5杯(75g)で、エネルギーが203㎉、たんぱく質が5.5gです。少なめご飯(50g程)の「とろろご飯温泉卵のせ」と「牛乳カステラ」で、必要とされる1食分のエネルギー量とたんぱく質が、ほぼ摂れることになります。

ビタミンやミネラルの不足が気になる場合、野菜と果物で作るスムージーで補給することができます。ブロッコリー、キウイ、りんごジュースをミキサーにかけるだけで、ビタミンC、葉酸、ビタミンAがしっかりと摂れます。手軽に作れるように、スーパーや青果店で日常的に買える食材の組み合わせを紹介しています。

栄養指導で重視しているのは、身近な食材でも、置き換えや組み合わせの工夫で、少量ながら十分な栄養が摂れる食事を提案することです。食事が摂れないと、筋力が落ちて予後も良くないので、体重や体力が維持できるよう、栄養面から外来化学療法の患者をサポートしています。

抗がん剤治療を受ける患者からは栄養指導時に「自分の適量を知りたい。どれくらい食べればいいのか」と聞かれます。がんのステージに関係なく「体重を減らしたくない」「元気が欲しい」と、皆さん前向きだと感じます。食べる力は生きる力ですから、患者に寄り添いながら「どのように食べたら十分な栄養が摂れるか」という視点で食事メニューを考えます。食材は、患者が無理なく入手できるもの、スーパーやコンビニで買えるものを工夫して組み合わせます。

エネルギー量とたんぱく質量で、市販のものを中心に食品をグループ分けした図を作成しています(図3)。栄養指導では、こうした図を提示しながら、患者の食べられそうなものを組み合わせて、できるだけ栄養が摂れるように提案します。どうしても食事が摂れなかったら、ヨーグルトやナッツなど手軽に買えるものや、季節の果物でもよいでしよう。食べやすくても、もずくなどでは栄養が足りませんから、なるべく栄養価の高いものを選べるように、このような図が手助けになればと思います。

図3 食品によるエネルギー量とたんぱく質量(主食編)主な主食のエネルギー量とたんぱく質量。どんな食品でどの程度のエネルギー量を摂取できるかを知ることで、食事の選択肢を広げることができる。

ご飯の代わりに麺類を勧めるのは、エネルギー量もたんぱく質もたくさん摂れるからです(図3)。体調が悪くても、煮込んだうどんなら食べられるという人は多いと思います。米が原料の餅やせんべいもいいでしょう。

ご飯が食べられなくなる理由の一つに、抗がん剤による味覚変化や味覚異常があります。患者から多く寄せられる訴えに「ご飯が口の中でバラけて、おいしくない」というものがあります。冷蔵庫に入れておいたご飯を冷たいまま食べると、食感がぼろぼろとしていておいしくありません。それに似た感じなのではないかと想像します。

食事が摂れないこと自体、患者にとっては気持ちが沈む要因になるのですが、特に、日本人にとって主食のご飯を食べられないことに、ある種の罪悪感すら覚えているようにも思います。いったん、その気持ちを忘れて、食べられるなら麺類で代用し、エネルギーを摂取することに重点を置きましょう。

他にも、「醬油の味を感じない」「醬油が苦い」「塩の味しか感じない」「水やお茶が甘く感じる」など、さまざまな訴えがあります。「砂を食べているようだ」という患者もいて、そうなると食事が進まないのは当然です。

一方で、「だしの味は分かる」「味噌の味はおいしい」というケースは多く、味つけの工夫で食べられるようにすることも可能です。例えば、麺類のつゆに醬油を使わず、濃いめのだしに塩だけで味つけしてみます。そばを粉末のだしであえたり、味噌汁に麺を入れたりしてもいいでしょう。そしてトッピングで香りや食感のアクセントを加えます。歯応えのある食感なら食べられることもあるので、カリカリした揚げ玉や、刻んだきゅうりなど、いろんな素材の薬味をのせてみて、好みの味を見つけるとよいと思います。

抗がん剤の影響とは別に、腫瘍が大きくなって消化管が狭窄したり、痛みが増して食べられなくなることもあります。その場合は栄養補助食品をお勧めします。1日に必要な栄養素がバランスよく含まれています。飲みやすく、ベッドにいても栄養が摂れますが、食事の楽しみは失われてしまいます。栄養補助食品は、他の食事とのバランスを考えながら、体の症状に合わせて活用するといいでしょう。

抗がん剤治療を受けると口内炎が生じやすくなり、多くの患者が重症化します。飲み込む力が維持できていれば、すりおろしりんごや、砂糖を加えやわらかく煮たコンポートなどが食べやすいでしょう。山芋は口当たりがいいので、とろろにしてもいいし、千切りにして塩を振ったり、1㎝幅の輪切りにして焼いてもホクホクとして、おいしくいただけます。痛みが強いときは、茶わん蒸しやプリン、とろろ、スムージーなどを太めのストローで飲むと口内炎に当たりにくいので、おすすめしています。太めのストローは100円ショップなどでタピオカ用のものが販売されています。口内炎は痛み止めやパッチなどの治療薬があるので、薬で痛みを抑えている間に食べる方法もあります。

がんに特化した栄養管理の専門職

管理栄養士の栄養指導は、「こうしたら食べられますよ」というアイデアを、患者の状態に合わせて、きめ細かく提示するものです。「がん病態栄養専門管理栄養士」は、日本病態栄養学会と日本栄養士会が共同で発足させた認定制度で、がんに特化した栄養管理の専門職です。がんの病態に特化して、食事が摂れない個別の原因の発生機序にのっとって、科学的根拠に基づいた調理学的、食品学的な観点も踏まえつつ栄養指導を行います。

提供する栄養指導は、がんの種類によって変わってきます。消化器系、婦人科系、頭頸部では、使用する抗がん剤も違いますし、患者の年齢層や性別にも特徴が見られます。例えば、食道がんは飲酒と喫煙をする男性が多く、乳がんは40〜50代の比較的若い世代が多くなります。頭頸部がんは70〜80代が多くなるので、高齢者ゆえの食事の問題も考慮する必要があります。

また、病態によっても対応が異なります。食道がんであれば、食道が狭窄していることもありますし、手術後はまひによる誤嚥が起こりやすいため、注意と工夫が必要です。治療計画に沿って、体重の増え方、血液の状態、たんぱく質量の増え方などを見ながら、その先の状況を見越した栄養指導も行います。

病態と同様に重視するのが、患者の生活環境です。食事を自分で作れるのか、誰かに作ってもらえるのか、仕事をしているか、子育てをしているか。そういった家庭的、社会的背景や経済状況なども考慮します。スーパーには行けないが、ネットスーパーで注文できるという人もいますし、高齢だとインターネットの利用は難しいとか、最寄りのコンビニなら行けるなど、事情はさまざまです。

個々のケースに寄り添うために、生活スタイルもしっかりとヒアリングをして「どうしたら食べられるか」を、買い物の段階から考えていきます。栄養指導というと、実践が難しそうでハードルが高いと思われがちですが、フレキシブルな提案が可能ですし、もっと身近なものだと知っていただければと思います。

糖尿病や腎臓病など、食事制限が必要な疾患に栄養指導が必要ということは広く知られていると思いますが、がん治療に栄養指導が有効だということはあまり周知されていないかもしれません。医師や看護師が話す栄養は、例えば「手術による侵襲を回復するには、たんぱく質とエネルギーが必要」というような、体に入った後の臨床的な栄養を指していることが多いと思います。

管理栄養士の栄養指導では、食事の調達から、調理や食品保存の知恵まで、広い視点で栄養を捉えています。調理学、食品学、栄養学の知識を持って、患者一人ひとりの状況に合わせた栄養の摂り方を総合的に考えていきます。

がんの拠点病院や大学病院では、医師や看護師と管理栄養士の連携が進み、チーム医療として機能していますが、外来化学療法室でのチーム医療は、まだこれからと感じます。栄養指導の指示が理解しにくい、管理栄養士の配置が難しいなど、理由はさまざまです。しかしながら、栄養指導において、ここまで患者のケアに踏み込んだ提案ができることを広く知ってもらい、管理栄養士も医師や看護師と連携をより深めて、QOL向上を含めた患者のサポートを充実させていきたいと考えています。