スポーツは、健康を維持し暮らしを豊かにする、いまや生活には欠かせない存在となっている。どのようなスポーツでも日頃のトレーニングと体づくりは必須で、そのためには効果的な栄養摂取が求められる。しかし昨今はSNSなどからの誤った情報を鵜呑みにして不適切な食べ方をしている人も多い。基本は普段の食生活とほぼ変わらず、炭水化物・たんぱく質・脂質の「エネルギー産生栄養素」と呼ばれる三大栄養素をバランスよく摂り、水分をこまめに補給することなのだという。

特集 スポーツと栄養 〈巻頭インタビュー〉

栄養摂取に近道なし! 三大栄養素をバランスよく

構成/渡辺由子 イラストレーション/千野六久

近年、世界で活躍するトップアスリートの食事を管理するスポーツ栄養や、スポーツ栄養に携わる管理栄養士の活動が脚光を浴びる機会が増えてきました。日々のトレーニングの成果を最大限に発揮できる強い体づくりには、「食べること」は不可欠です。より効果的な栄養摂取を考えるスポーツ栄養は、トレーニングの一つとして重視され、定着してきています。それは、日常的にトレーニングに取り組む一般のランナーやスイマー、スポーツジムで筋力トレーニングに励む方などにとっても、変わりはありません。

しかし、食事や栄養について、あいまいな知識やSNSの誤った情報に左右されている方が多いように感じています。「これを食べれば勝てる、成績が上がる」というような、魔法の食べ物はありません。コツコツとトレーニングを続ける努力と同様に、毎日の食生活で「バランスよく食べる」「水分をこまめに摂る」などの自己管理が最も大切で、「きちんと食べれば強くなる」—— これがスポーツ栄養の基本。スポーツ栄養の考え方に基づいて、食事や栄養に関する正しい知識を身に付けてほしいと考えています。

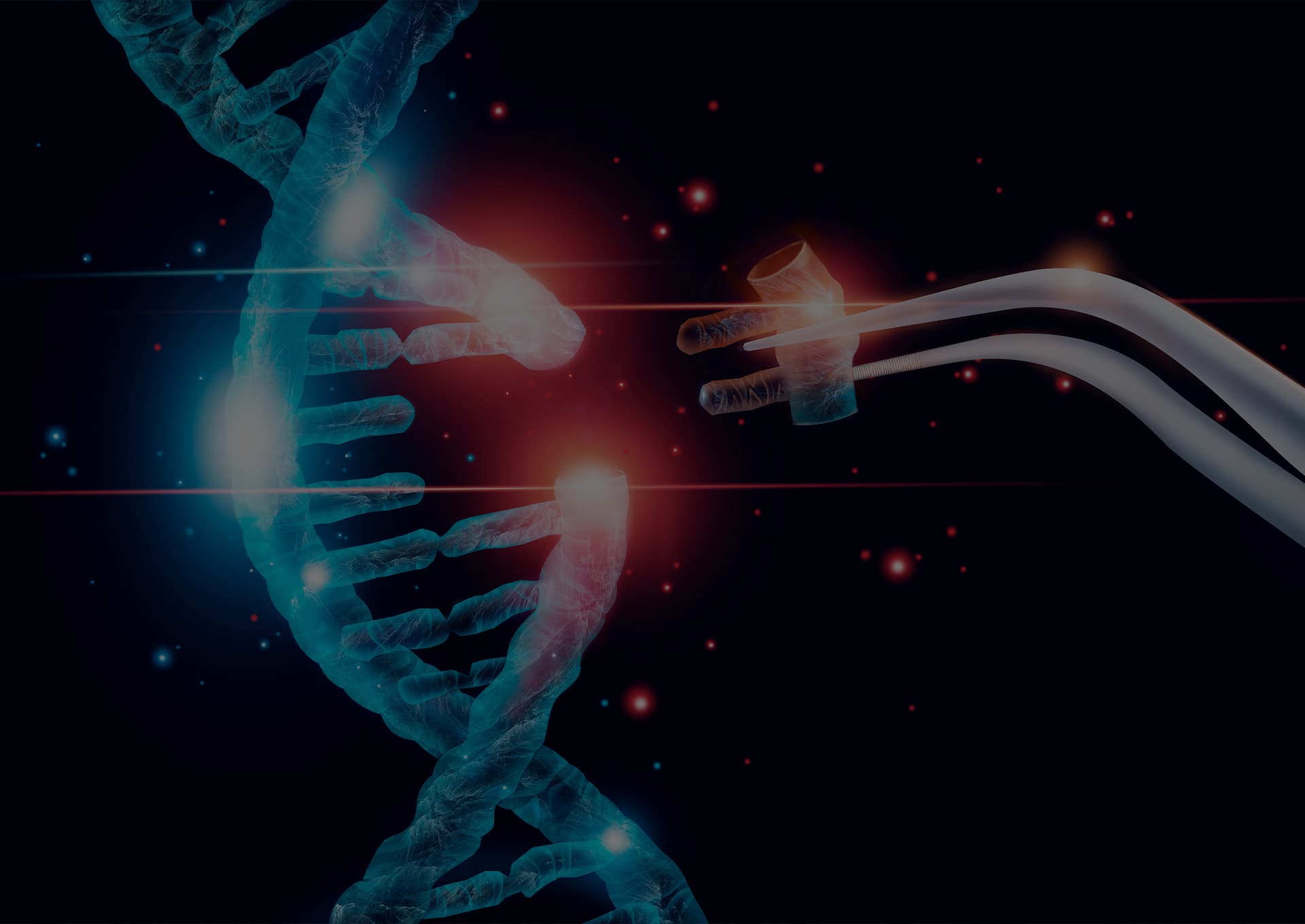

栄養摂取の土台となるのは、スポーツをする人、しない人にかかわらず、「炭水化物〈糖質〉(Carbohydrate)」「たんぱく質(Protein)」「脂質(Fat)」の「三大栄養素」です。これらは、ヒトが生命を維持し、活動するために、体や脳に必要なエネルギー源であり、「エネルギー産生栄養素」とも呼ばれています。

●炭水化物

炭水化物は、体内で消化・吸収されて体や脳のエネルギー源になる「糖質」と、ヒトの消化酵素では消化できない物質の「食物繊維」で構成され、米、パン、麺類、いも類、砂糖などの甘味料類や果物類などに多く含まれています。食品から摂取した糖質は、分解・吸収され、血液に乗って全身に運ばれ、筋肉と一部は肝臓でグリコーゲンとして蓄積されます。糖質1g当たり約4㎉のエネルギーを生み出し、素早くエネルギーに変わる「速効型」なのが特徴です。運動時に、筋肉に蓄積されていた筋グリコーゲンが素早く分解されて、筋肉を動かすために使われることから、アスリートのエネルギー源の中心といえます。さらに、糖質は脳へも運ばれ、脳におけるほぼ唯一のエネルギー源として使われます。

糖質が不足すると、疲労感の増大や運動能力の低下や、脳の働きにも影響を及ぼして、集中力や判断力の低下につながります。また、不足している糖質を補うために、体内で「糖新生」というメカニズムが働き、筋肉や脂肪を分解して糖質をつくり出そうとします。「脂肪が分解されるなら、痩せられる」と考えがちですが、同時に、日々の鍛錬で獲得した筋肉量も減ってしまいます。糖質は体内に少量しか蓄えられないため、激しく体を動かす運動を行う場合は、1日3回の食事ごとに、主食で糖質をしっかりと補給する必要があります。

糖質不足は筋肉量低下につながる

●たんぱく質

たんぱく質は、肉、魚、卵、乳製品、大豆などに多く含まれる栄養素で、筋肉、骨、血液、皮膚、髪や爪などをつくり、人体を構成する主要な成分です。さらに多くの酵素やホルモンは、たんぱく質を原料としており、免疫システムや味や光、においなどの情報の伝達など、体のさまざまな機能にも関わっています。

摂取したたんぱく質はアミノ酸に分解され、筋肉や内臓を構成する体たんぱく質に合成されたり、酵素やホルモンなどの機能的な働きを維持するために使われたり、脂肪として蓄積されたり、さまざまに活用されます。ヒトのたんぱく質を構成するのは、20種類のアミノ酸で、20種類のうち11種類は体内で合成できる「非必須アミノ酸」、9種類は体内で必要量が合成できない「必須アミノ酸」で、後者は食品から補わなければなりません。1つでも欠けていると体たんぱく質を合成することはできません。

食事からのたんぱく質の摂取が不十分、つまりはアミノ酸摂取が不十分であると、筋肉を分解してアミノ酸を供給することになり、筋肉量、筋力の低下、さらには骨折のリスクも高めます。また、糖質不足でエネルギー源が足りない場合は、体たんぱく質をエネルギー源として使うこともあり、筋肉量の低下につながってしまいます。

筋肉は、運動により負荷がかかって筋線維が破壊され、その後の栄養摂取と休息により、筋線維は修復されます。運動による筋線維の破壊と修復を繰り返すことで、筋肉量の増加や筋力をアップさせることができるのです。アスリートは、多くのたんぱく質の摂取が重要で、消化が良く、必須アミノ酸をバランスよく含んでいる食品の選択がポイントになります。

●脂質

脂質については、一般的に、体重増加につながるので、脂質を摂りすぎないようにと考えられがちですが、1g当たり9㎉と炭水化物やたんぱく質の約2倍のエネルギーをつくり出すエネルギー源として重要で、アスリートは運動をしていない人よりも、活動のためのエネルギーとして消費されている割合が高いと考えられます。肉、魚、乳製品、油脂製品、ナッツ類に多く含まれ、細胞膜や神経組織、さまざまなホルモンの材料にもなる重要な栄養素です。

特に、サバやイワシなどの青魚の脂に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)の摂取が、トップアスリートの世界では最新のトレンドになっています。EPAを積極的に摂取しているアスリートは、末梢への血流が良くなり、持久力や心肺機能の向上が見られたということです。EPAには、赤血球の細胞膜の流動性を上げる効果があり、効率的な酸素の運搬に効果があると考えられています。

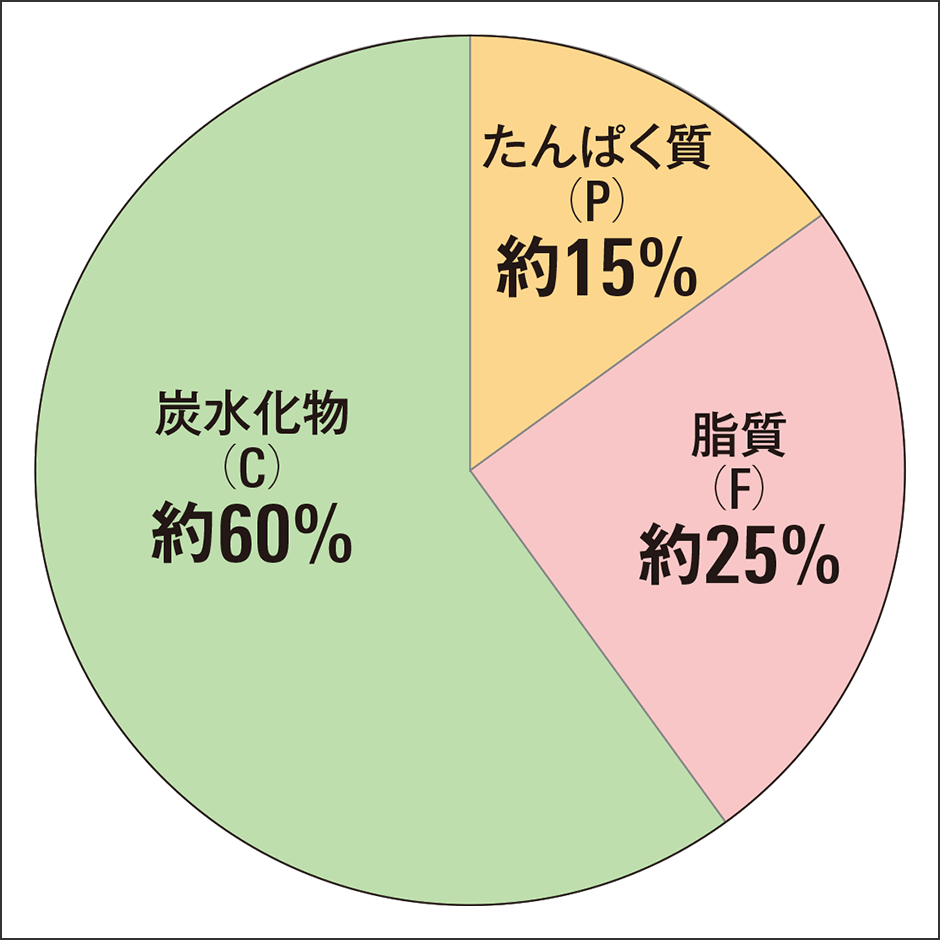

炭水化物、たんぱく質、脂質の三大栄養素を、食事でどのくらい摂ればよいのかを考えるとき、参考になるのが「PFCバランス」です(図1)。健康的な食生活の指標となる考え方で、摂取カロリーのうち、三大栄養素をどのくらいのバランスで摂ればよいかを示しています。その理想的な割合は、たんぱく質(P)約15%、脂質(F)約25%、炭水化物(C)約60%。食事に置き換えると、PFCバランスを丼物などの単品で補うのは難しく、「定食スタイル」がお勧めです。ご飯などの主食に、肉や魚などの主菜、納豆やおひたしなどの副菜、果物や牛乳・乳製品を添えれば、PFCバランスとビタミン・ミネラルをしっかりと摂ることができる定食スタイルになります。

上西一弘. 栄養学博士が教える「たんぱく質」最高のとり方. 大洋図書. 2022. P20を参考に改変

上西一弘. 栄養学博士が教える「たんぱく質」最高のとり方. 大洋図書. 2022. P20を参考に改変

図1 PFCバランスPFCバランスとは、健康的な食事の指標となる3つの栄養素、「たんぱく質(P)」「脂質(F)」「炭水化物(C)」の割合だ。例えば、1食が800 ㎉の場合、Pは120㎉、Fは200㎉、Cは480 ㎉となる。

最近、筋肉量を増やしたいアスリートに、低カロリーで高たんぱく質の鶏の胸肉やささ身が人気で、そればかり食べている人も多いようです。しかし、肉や魚に含まれるたんぱく質を構成する必須アミノ酸のバランスはさまざまで、いろいろな種類の肉や魚をローテーションで食べてほしいと思います。自分はどういう食品を食べているのか、1週間単位くらいでチェックし、「今週は、このような食品を食べた」と、確認する習慣を身に付けましょう。

日本人のカルシウム摂取量の少なさを危惧

エネルギー源や体の構成成分にはならないけれど、三大栄養素の代謝を助け、体のさまざまな機能を調整するのに欠かせないのが、「ビタミン」と「ミネラル」です。毎食で摂るべき重要な栄養素なので、三大栄養素にこれらを加えて「五大栄養素」と呼ばれています。ヒトの体に必要なビタミンとミネラルは、それぞれ13種類あり、すべてが必要です。

例えば、ビタミンについては、運動によってエネルギー切れを起こさないように炭水化物の摂取量を増やすような場合、それに合わせてビタミンの摂取量も増やさなければなりません。米ばかり食べてビタミンB1が不足し、ビタミン欠乏症の一つの心不全や末梢神経障害の脚気を発症、というのは極端な例ですが、病気に至っていないが、ビタミンB1が足りていないアスリートは意外と多い、と私は見ています。たくさん食べているのに、疲れやすい、気力が湧かないというときには、ビタミンが足りていないのかもしれません。

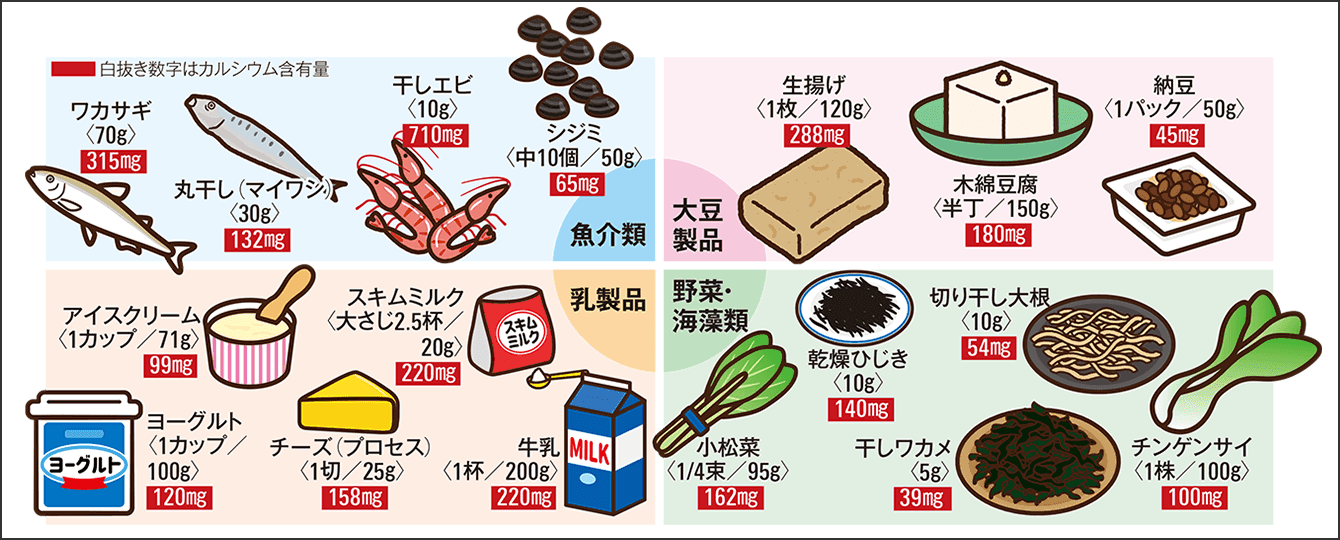

ミネラルについては、激しいトレーニングによる疲労骨折や貧血などはよくあるトラブルであり、アスリートは骨折などを予防するカルシウム、貧血予防の鉄分の積極的な摂取が非常に重要です。カルシウムは、私の研究テーマの一つで、日本人のカルシウム摂取量の少なさを危惧しています。推奨する1日のカルシウム摂取量は、成人男性で700~800㎎、成人女性で600~650㎎ですが、実際の摂取量は500㎎程度です。カルシウムを多く含む牛乳や乳製品、シシャモやしらす干しなどの丸ごと食べられる小魚、小松菜、ほうれん草、チンゲンサイなどのさまざまな食品から、意識的にカルシウム摂取量を増やしてほしいと考えます(図2)。

骨粗鬆症財団のリーフレット「カルシウムを多く含む食品」を参考に作成

骨粗鬆症財団のリーフレット「カルシウムを多く含む食品」を参考に作成

図2 カルシウムを多く含む食品日本人のカルシウム摂取量は少なく、推奨量よりもかなり低い。カルシウムを多く含む食品はさまざまで、1日3食でいろいろな食品を意識して摂りたい。

栄養素の摂取と同様に、水分補給もアスリートに不可欠な要素です。運動時に汗をかくと、体から水分が奪われますが、体重の2%の水分が失われると、体は脱水状態になり、運動能力が低下します。さらに脱水が進むと、熱中症のリスクも高まるため、特にアスリートは水分補給に十分な配慮が必要なのです。

昔の学校の部活動では、「運動中の飲水禁止」と指導者や先輩から言われていたものです。行きすぎた指導だと批判されることもありましたが、エビデンスから間違っているとは言えません。汗で放出された水分を水だけで補給すると、体液が薄まり、体は体液の濃度を保とうと、それ以上の水分を必要としなくなり、喉の渇きが止まります。体液の量は増えず、筋肉のけいれんや持久力の低下などが起こりやすくなるため、飲水禁止だったと考えられます。後に水分や糖質、ナトリウムやカリウムなどの電解質を含んだ、スポーツドリンクやイオン飲料が開発され、運動時の積極的な水分補給が推奨されるようになりました。

スポーツドリンクを活用する際に確認したいのが、運動時の発汗量です。運動の前と後で体重測定し、運動後の体重の減り方で、おおよその発汗量が分かります(表)。例えば、運動後に体重500g減なら、発汗量約500㎖と考え、スポーツドリンクの500㎖ペットボトル1本分を必ず飲むようにします。発汗量が500㎖程度であれば、水でも体液が薄まる心配はありませんが、汗をよくかく人、1~2ℓも発汗量がある場合には、スポーツドリンクを勧めます。

| 運動の種類 | 運動強度 | 水分摂取量の目安 | ||

| 運動強度(最大強度の%) | 持続時間 | 運動前 | 運動中 | |

| トラック競技、バスケットボール、サッカーなど | 75〜100% | 1時間以内 | 250〜500㎖ | 500〜1000㎖ |

| マラソン、野球など | 50〜90% | 1〜3時間以内 | 250〜500㎖ | 500〜1000㎖/1時間 |

| ウルトラマラソン、トライアスロンなど | 50〜70% | 3時間以内 | 250〜500㎖ | 500〜1000㎖/1時間必ず塩分を補給 |

表 運動の種類と水分摂取量の目安運動によって失われる水分量が体重の2%を超えないようにすることが重要だ。運動前後や運動中のこまめな水分補給を守りたい。上の表は、運動の種類と運動強度、運動の持続時間から推奨する水分摂取量を示した。ウルトラマラソンとは、50㎞走や100㎞走、24時間走などの超長距離走競技。

スポーツドリンクの種類により、組成成分はさまざまで、どれが適しているかは発汗量や運動の持続時間により異なります。体に吸収されやすいのは、5~15℃に冷やしたもので、0.1~0.2%程度の食塩(100㎖当たり、ナトリウム40~80㎎)を含むものです。1時間を超える長時間のトレーニングを続ける場合は、4~8%の糖質(100㎖当たり、炭水化物4~8g)を含むもので、エネルギーを補給します。運動の前後やトレーニング中もこまめに補給できるよう、すぐに手に取れる場所に水筒やペットボトルを置いて、自由に水分を補給できるように準備します。

筋肉量を減らさないことが大事

サプリメントについては、摂りにくい栄養素を気軽に摂るという点で、とても便利だと考えます。トップアスリートは、管理栄養士が考える食事メニューで、効率よく栄養を摂っていますが、ビタミンとミネラルは各13種類あり、その人にどの成分が不足しているかは、精密検査をしなければ分からないので、マルチビタミンやマルチミネラルといったサプリメントを上手に使っています。一般アスリートもサプリメントを導入するならば、マルチビタミンやマルチミネラルのように、全体的に少しプラスできるタイプを勧めます。

筋肉量を増やしたいアスリートで、粉末状のプロテインを水で溶かして飲んでいる方も多いと思います。本格的な筋力トレーニングをしているのであれば、効果的ですが、一般アスリートレベルで計画的な筋力トレーニングを行っていない場合は、筋肉量が増えるどころか、過剰なエネルギー摂取によって脂肪の蓄積につながるので、お勧めしません。

一方で、ダイエットは相変わらず人気がありますが、筋肉量を減らさないように、栄養摂取と運動を計画的に行うことが大事です。また、「年齢を重ねると、筋肉量が減る」のは間違いで、高齢者でも筋肉量が減らない人はたくさんいます。年齢を重ねても筋肉はつけられるので、年齢のせいにしてはいけません。

骨についても、カルシウムを摂るだけでは、強くはなりません。骨は負荷がかかるほどに強くなります。陸上の長距離選手の脚の骨は、とてもきれいです。ラグビー選手は、全身の骨がとても太く、見るからに頑丈です。カルシウムを摂りつつ、運動で骨に負荷をかけることで骨は丈夫になり、骨折を予防することができると考えます。

健康寿命の延伸を目指し、生涯スポーツに取り組む中高年アスリートの方々へのアドバイスとして、運動はちょっとだけの無理が健康につながります。「1㎞走って、トレーニング終了」ではなく、さらに100mをプラスして走っておく。ちょっと超えるくらいのところまで頑張っておくことが、「今よりもっと強い心と体」をつくります。それは食事も同様で、食べすぎに気をつけて腹八分目を心がけている方が少なくありません。しかし、腹八分目を続けていると、できることが小さくなります。たまには、思いっきり食べましょう。栄養をしっかりと摂取できる体、強い骨や筋肉を獲得し、明日の成果につなげてください。