アスリートにとって栄養学に基づく最適な食事は、高度なパフォーマンスを発揮するために欠かせない要素だ。しかし、これはトップアスリートに限られた話ではない。健康意識の高まりとともに体を動かすことの重要性が認識されてきた現在は、幅広い世代でスポーツに親しむ人が増えている。その種類も多様化し、楽しみ方もさまざまだ。一方、食事への確かな意識は必要だ。「持久力系」「瞬発力系・筋力系」「混合系(球技)」、それぞれの競技における栄養摂取のポイントを紹介する。

特集 スポーツと栄養 持久力系・筋力系・球技—— 一般向け競技別「栄養戦略」

構成/渡辺由子 イラストレーション/千野六久

トップアスリートか一般のアスリートかにかかわらず、試合などでベストパフォーマンスを発揮するには、体づくりの材料やエネルギー源となる栄養素を、日々の食事からしっかりと摂取することが不可欠です。食べ方によって、体つきやパフォーマンスが大きく変わるため、「どう食べるか」を理解できているアスリートほど、練習と同じくらい、食事に対しても高い意識を持って取り組んでいると感じています。

さまざまなスポーツを「持久力系」「瞬発力系・筋力系」「混合系(球技)」に分け、一般アスリート向けの栄養戦略で、特に重要なポイントを考えます(図1)。

図1 さまざまな競技に合わせた栄養戦略生涯を通してスポーツを楽しむには、競技に合わせて考える栄養戦略をおろそかにはできない。強い体をつくり、競技で力を存分に発揮するために、食材の選び方や食べ方、適切な食事量、体重モニタリングなど、「どのように食べるか」を意識したい。

持久力系で特に必要なのは糖質

持久力系スポーツとは、長時間にわたって走り続けたり、泳ぎ続けるなど、常に体を動かし続けるスポーツの総称です。陸上競技の長距離種目のマラソンや駅伝、水泳の長距離種目、1人の選手がスイム(水泳)・バイク(自転車ロードレース)・ラン(長距離走)の3種目を連続して行うトライアスロン、林道・砂利道・登山道などの未舗装路を走るトレイルランニング、スピードスケート(長距離)、クロスカントリースキーなどが挙げられます。

持久力系スポーツは、一般的に試合時間だけでなく、練習時間も長く、消費エネルギーが多くなる傾向にあるため、練習中や試合中にエネルギー不足を起こさないことが重要になってきます。そこで、試合までにどのように体をつくり、体にエネルギーを蓄えられるようにするかがポイントとなります。

持久力系スポーツの運動中のエネルギー源は糖質と脂質で、たんぱく質も少量使われますが、重要なのは糖質です。1時間を超えるような長時間運動により、体内の糖質が不足、あるいは枯渇すると、パフォーマンスが低下します。摂取した糖質はグリコーゲンとして合成され、筋肉や肝臓などで貯蔵されますが、その量には限りがあるため、毎日の食事で継続的に補給することが必要です。さまざまな栄養素をバランスよく摂ることを基本としつつ、ご飯やパン、麺類などの主食から糖質をしっかりと摂ることで、エネルギー不足を防ぎ、エネルギーの貯蔵を可能にします。

ただし、陸上の長距離種目などでは、体重が増えると負荷となります。一般アスリートでは、エネルギーを過剰に摂取するケースも多いため、体重を増やしすぎないようにコントロールすることも必要です。体重を1つの指標として自分の体をモニタリングすることは、適正体重の維持や好不調を測るうえで必須です。体重測定の際は、「起床後」や「練習前」など、条件を一定に保って測定します。日々の変化に一喜一憂することはありませんが、定期的に体重の変動を確認し、もし、徐々に増えているならば、エネルギー摂取が過剰になっている可能性があります。自分の適正なエネルギー摂取量はどのくらいか、それを維持できるように栄養バランスを再考します。

糖質や脂質を抑えるとパフォーマンス低下も

持久力系スポーツの痩せ型のアスリートでは、「EA(Energy Availability:利用可能エネルギー)」の不足がよく見られます。EAとは、食事で摂取したエネルギーから、運動による消費エネルギーを差し引いた残りの基礎代謝や日常生活の活動に利用できるエネルギー量を指します。

例えば、練習量が変わらないにもかかわらず、体重増加を避けるために糖質や脂質の摂取を抑えると、EAが不足します。これが長期化すると、体重減少にとどまらず、筋グリコーゲンの減少やホルモンバランスの変化が生じ、運動への意欲低下や、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。さらにEA不足が進行すると、「REDs(Relative Energy Deficiency in Sport:スポーツにおける相対的エネルギー不足)」に陥るリスクが高まり、筋力や骨密度の低下、貧血、精神・神経面など、心身のさまざまな不調を招きます。特に女子アスリートでは、月経異常や骨密度の低下も関連して起こると考えられ、スポーツ界ではEA不足とREDsは重要な課題とされています。

貧血は、持久力系スポーツではよく見られ、これを予防することが重要です。鉄分やたんぱく質を十分に摂っているにもかかわらず貧血が改善しない場合、REDsが関与している可能性があります。エネルギー不足が続くと、肝臓から鉄調節ホルモンであるヘプシジンの分泌が促進され、腸管での鉄吸収が阻害されることが報告されています。そのため、貧血の重要な要因として、エネルギー不足とヘプシジンの関与がスポーツ栄養学の分野で注目されています。また、私の所属する高崎健康福祉大学では、附属の高崎高等学校陸上競技部に対し、栄養面でのサポートを行い、摂取エネルギー量と貧血の状況をモニタリングしてきました。春から夏にかけて摂取エネルギー量が減ってくる部員は、体重が減少し、貧血になる傾向が確認できました。

食事量や栄養素の吸収率、エネルギー消費量などは、個人差があり、同じように食べて太る人もいれば、痩せる人もいます。自分が運動するうえで、適切な食事量を把握する一番簡単な方法は、前述したように自分の体重をモニタリングすることです。体重の増減を数値で把握できると、食材の選び方や食べ方が変わります。日々の生活、日々の練習の中で、栄養と体づくりについての正しい理解につながると考えています。

筋力系は良質なたんぱく質が重要

瞬発力系・筋力系スポーツは、持久力系スポーツよりも運動時間は短いものの、瞬間的に爆発的な力を発揮するため、運動強度が非常に高くなります。陸上競技の短距離種目、柔道などの格闘技、体操などが挙げられ、最近注目されているボディビルもこのカテゴリーに含まれます。

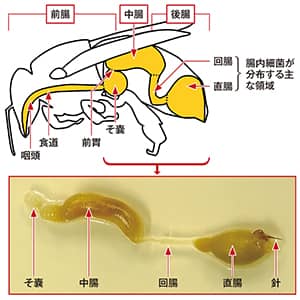

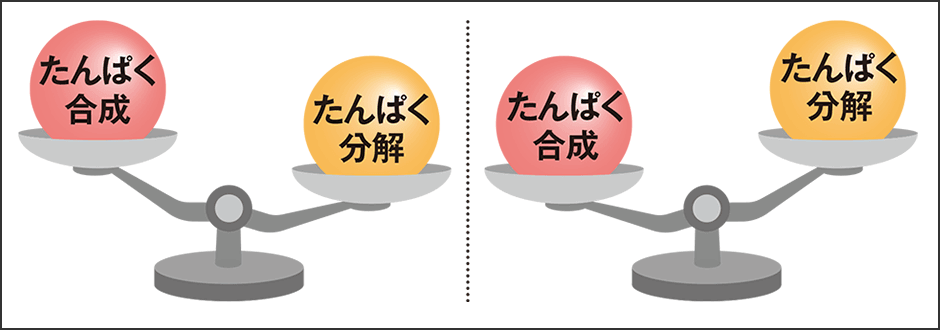

瞬発力系・筋力系スポーツは、強い筋力が求められ、日々の練習では筋肉量を増やすことがポイントになります。筋肉を含む体の組織では、体たんぱく質の合成と分解が常に繰り返されています。体を動かすと分解と合成が高まり、合成が分解を上回ると筋肉量が増えます(図2)。しかし、筋肉量を増やしたい部位を筋力トレーニングで鍛えない限り、いくらたんぱく質を摂っても、筋肉量は増やせません。

図2 筋肥大とたんぱく質代謝体内では、たんぱく質合成と分解が繰り返されている。たんぱく質合成が分解を上回ると、筋肉量が増加する(筋肥大)。筋肉量を増やしたい場合は、良質なたんぱく質を摂るだけではなく、筋力トレーニングを組み合わせることが重要である。

筋肉の材料になる良質なたんぱく質を摂ることは重要で、どのようなタイミングで摂るかは、トップアスリートも一般アスリートも気になるところです。以前は、運動直後にまとまった量のたんぱく質を摂取することが、筋肉量を増やすために推奨されていました。しかし、近年の研究では、長期的な筋たんぱく質合成の観点から、運動直後のたんぱく質摂取と、1日を通じて3食に均等に分けた摂取との間に大きな差はないと報告されています。そのため、長期的に筋肉量を増やしたい場合は、1日を通して適量の良質なたんぱく質を摂取することが重要です。

良質なたんぱく質を含む食品とは、体づくりに欠かせない必須アミノ酸をバランスよく含む食品を指し、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品がその代表です。アミノ酸の組成は食品により異なるので、複数の食品を組み合わせることで、少ない量でも効率よく必須アミノ酸を摂ることができ、筋たんぱく質合成の効果を高めることができます。

たんぱく質の推奨摂取量は、運動していない人で体重1㎏当たり約1g、持久力系スポーツでは1.2~1.4g、瞬発力系・筋力系スポーツで1.6~2.0g程度とされています。肉や魚のたんぱく質含有率は食品重量の約20%です。例えば、体重50㎏の持久力系アスリートが、持久力系スポーツに必要なたんぱく質(1.2g/㎏)を摂るには約300g/日、体重70㎏の瞬発力系・筋力系アスリートが2.0g/㎏の条件を満たすには約700g/日の肉・魚が必要です。ただし、たんぱく質は、卵や大豆製品、乳製品にも豊富に含まれ、白米や野菜などにも含まれています。さまざまな食品を組み合わせることで、無理なく効率的に必要量を満たすことができます。

また、筋肉量を増やし、筋力を高めたい一般アスリートは、練習中や試合中にエネルギー不足に陥らないようにすることが大切で、前述した持久力系スポーツを参考に糖質をしっかり摂るようにします。

混合系は糖質とたんぱく質の双方を考慮

混合系スポーツには、サッカー、バスケットボール、バレーボール、野球、テニス、バドミントン、ラグビーなどの球技が含まれます。これらの競技は、ダッシュとストップの繰り返し、シュート、アタック、スマッシュ、あるいは対戦相手との接触プレーといった、瞬発力や筋力を必要とするプレーと、長時間動き続ける持久力が求められます。

栄養戦略については、試合までの体づくりや練習では、持久力系スポーツのように糖質をしっかり摂取しエネルギーを蓄え、瞬発力系・筋力系スポーツのように良質なたんぱく質摂取で筋肉量と筋力を高めることの両方を考慮する必要があります。

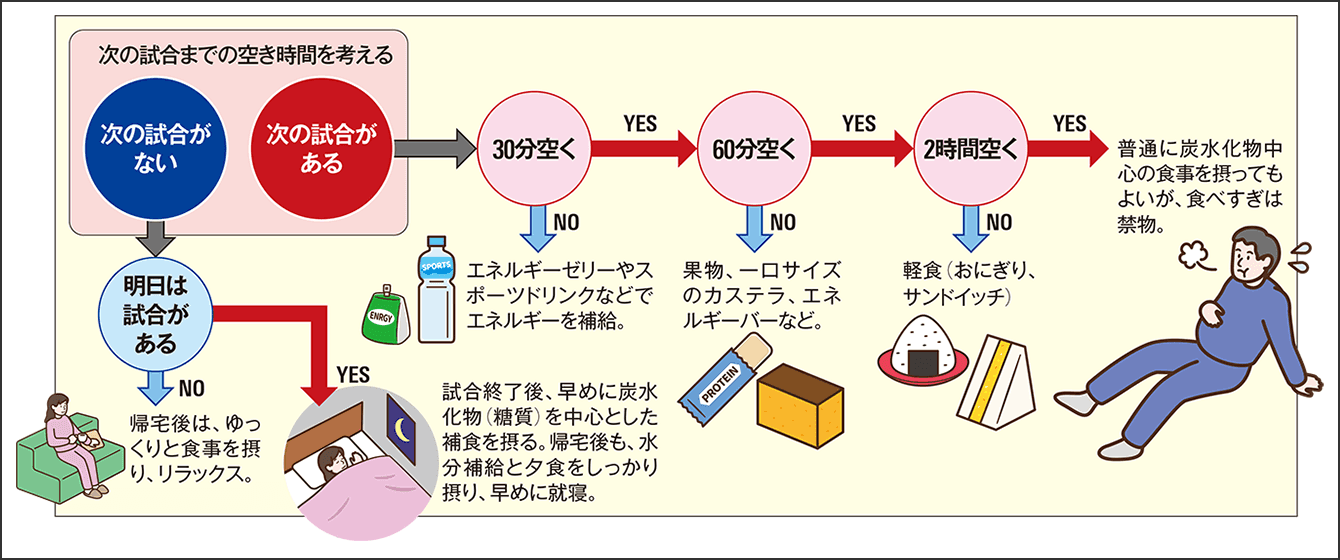

試合については、競技形態や1日に行われる試合数などが、競技によってまったく異なります。試合中のハーフタイムなどの休憩時間や、次に行われる試合までの時間に、試合で消耗した体力をできるだけ早く回復させるためのエネルギー補給が大切です。図3で次の試合までの空き時間別に推奨する食事を挙げました。

小・中学生のスポーツ栄養ガイド. 女子栄養大学出版部 P103を参考に改変

小・中学生のスポーツ栄養ガイド. 女子栄養大学出版部 P103を参考に改変

図3 試合後の体力回復のための食事競技種目により、1日の試合数や試合時間はさまざまだ。試合後に消耗した体力を回復させるために、どのような食品を選択し食べればよいかを示した。次の試合までの空き時間が短い場合や、翌日に試合が行われる場合などさまざまなので、競技に合わせて、栄養戦略を練っておこう。

例えば、サッカーは前半・後半各10~45分間で、ハーフタイムが10~15分間、バスケットボールは10分間のプレーを4回繰り返し、インターバルやハーフタイムが2~20分間です。試合数は、ほとんどの競技で1日1~3試合程度です。プレー間の空き時間や次の試合までの空き時間を使って、エネルギーを補給します。

私が長年サポートしている卓球では、1試合が30分未満で終わることもありますが、試合数は1日に5試合以上行われる場合もあります。最後の試合までベストパフォーマンスを発揮するために、適切な栄養補給計画を行い、体力を回復させ、心身のエネルギーを維持することが重要です。卓球チームに帯同していた際は、スポーツドリンク、100%果汁ジュース、エネルギーゼリー、バナナ、カステラ、おにぎりなどを準備していました。次の試合までの空き時間を確認しつつ、緊張度合いが高いときは、固形物を控えて、喉越しが良く、素早く消化吸収できるエネルギーゼリーなどでエネルギーを補給。リラックスした状況のときは、バナナやカステラなどを提案していました。

スポーツドリンクは糖質補給に有効と報告

スポーツの種類を問わず、運動中に固形物や濃度の高い飲料などを摂取し、腹痛を引き起こしたことのある選手が多いことが報告されています。普段の練習から試合を想定し、どのような食べ方をしたときに腹痛が起こりやすいか、緊張していると喉を通りにくくなるかなど、自分で体験しておくことをお勧めします。

エネルギー補給の原則は、持久力系、瞬発力系・筋力系のいずれのスポーツにも適用可能です。

スポーツドリンクは、水分補給や糖質補給の目的で広く利用されています。特に、運動時間が1時間を超える持久力系スポーツにおいては、糖質が不足・枯渇しやすいため、重要な役割を果たすとされています。近年の研究では、運動時間が1時間未満であっても、スポーツドリンクによる糖質補給が疲労感の軽減やパフォーマンス向上に寄与することが報告されています。さらに、スポーツドリンクを飲むだけでなく、糖質を含む飲料で口をすすぐ「マウスリンス」と呼ばれる手法も効果的であるとされ、舌の味蕾の甘味受容体が糖質を感知することにより、脳内報酬系が活性化すると考えられています。

また、近年では生涯スポーツを楽しむ高齢者が増えています。高齢者におけるたんぱく質の合成と分解については「たんぱく質同化抵抗性」と呼ばれる現象が生じ、若年者に比べてたんぱく質摂取による体たんぱく質の合成反応が減弱することが知られています。加えて、高齢者では消化・吸収能力の低下も考慮する必要があり、体重当たりのたんぱく質摂取量をやや増やすことが推奨されています。

このような対策は、サルコペニア(加齢に伴う筋肉量や筋力の低下)やフレイル(加齢による可逆的な身体的衰弱)予防に役立つとされています。適切な運動と栄養摂取を心がけることで、健康的な体づくりに取り組むことが重要です。