日本で、ブタクサやスギ花粉を原因とするいわゆる花粉症が初めて報告されたのが、1960年代。以来、有病率は年々増加し、今や日本の「国民病」と呼ばれるようになった。なかでもスギ花粉症が最も多く、約4割の日本人がスギ花粉症に悩まされている。しかしスギは国土保全や生活に欠かせない資源のため、林野庁は花粉の少ない品種の開発に努めてきた。今では、ゲノム編集技術を用い、花粉をまったく出さない品種への改良が進んでいる。人とスギの共生が期待される。

特集 ゲノム編集の真実 無花粉化で花粉症は減少か⁉ 期待される人とスギの共生

構成/菊地武顕

我が国は世界でも有数の森林国で、実に国土の12%がスギ林なのです。第二次世界大戦、および戦後の復興のために大量の木が伐採され、その結果、森林が大きく荒廃した状況となりました。その中で、早急な国土保全のためスギの植林が各地で実施されました。こうして植林された森林は本来なら伐採および植え替えをする時期なのですが、木材価格の低迷や造林にかかる作業や費用の負担が大きいといった理由で、なかなか進んでいないのが現状です。それらのスギから大量の花粉が放出され続けた結果、スギ花粉症の問題が顕在化しました。今や、国内のスギ花粉症の有病率は推定38.8%という深刻な状態になっています。

ゲノム編集で花粉の出ないスギ

林野庁は品種改良など育種によって花粉の少ないスギの普及を進めています。私たちは2015年から、最新のゲノム編集技術を用いて花粉の出ない「無花粉スギ」の開発を進めていますが、まずは無花粉スギとは何か、という背景について説明します。

1992年、富山県で、雄花はついているのに、花粉がまったく飛散しないスギの木が発見されました。これをきっかけとした調査から、関東や関西でも同様のスギの木の存在が確認され、現在、全国で20個体以上の無花粉スギが発見されています。この無花粉スギと他のスギを交配することにより、成長の良い造林に適した無花粉スギ系統を作ることができます。ただし、これには非常に長い時間を要します。

というのも、スギは他殖性の植物です。同じスギ個体の雄花と雌花を用いての交配は向きません。遺伝的背景の異なる他のスギ個体との交配が必要なのです。この点が、イネやトマトなどといった自殖が可能な植物の育種とは大きく異なるのです。

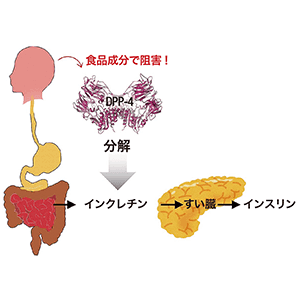

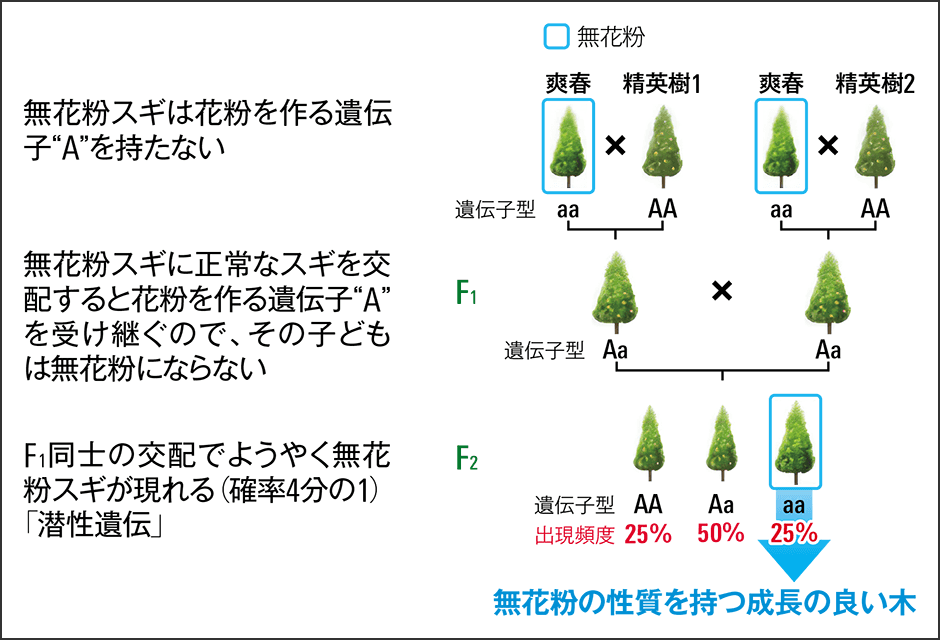

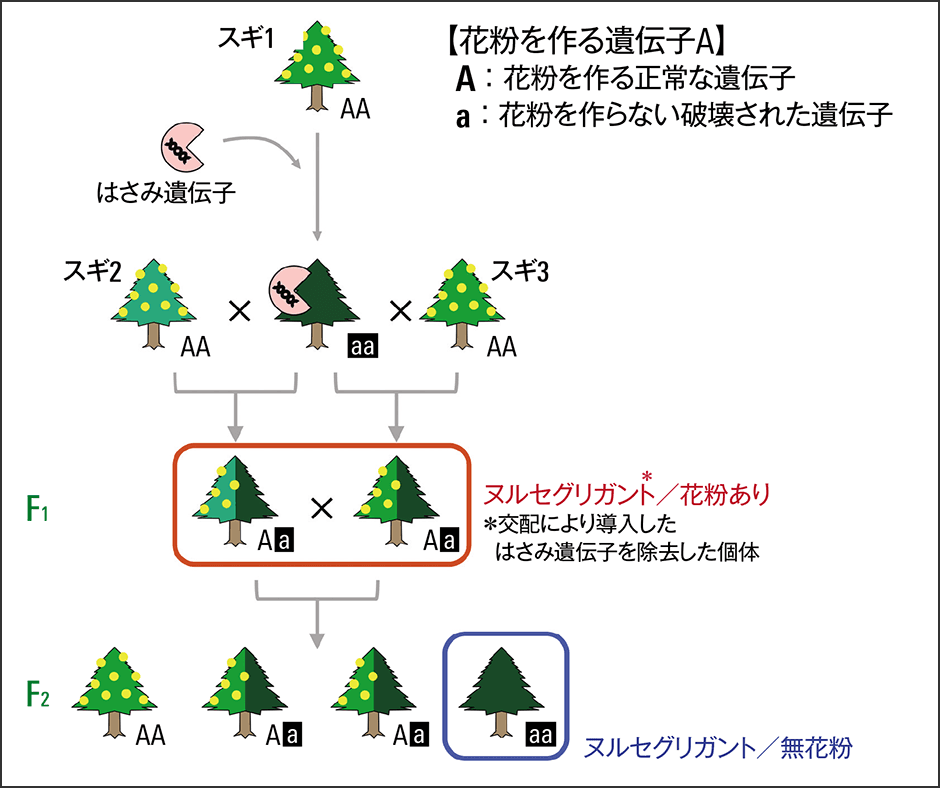

無花粉スギ(雌花は通常通りのもの)と花粉を作る通常のスギを交配するのですが、無花粉の形質は潜性遺伝といい、雑種第1世代(F1)では無花粉性は現れません。花粉を作る通常のスギの遺伝子型をAA、無花粉スギの遺伝子型をaaとしましょう。文字が2つあるのは、父親と母親から1つずつ遺伝子を引き継いでいることを示しています。この両者を交配させてできた次世代個体F1の遺伝子型は、すべてAaとなります。このF1は花粉を作る遺伝子であるAを受け継いでいるので、無花粉とはならないのです。

そこでAaの遺伝子型を持つF1個体同士を交配させます。その結果できる雑種第2世代(F2)でAA、Aa、aaの遺伝子型を持つ3種の個体が生まれ、aaを持つ個体のみが無花粉の形質を引き継ぎます。なおAA、Aa、aaの出現頻度は、それぞれ25%、50%、25%。つまりF2において4分の1の確率で、ようやく無花粉スギが現れるのです(図1)。この一連の作業に、10年程度はかかるといわれています。さらに成長など造林への適性も考慮しなければなりません。

大平、坪村、星(2017)林木育種情報 No.24: 7を改変

大平、坪村、星(2017)林木育種情報 No.24: 7を改変

図1 爽春を利⽤した無花粉品種の開発無花粉スギ(aa)を精英樹(AA)と交配すると、次世代F1の遺伝子型はすべてAaとなる。F1同士を交配すると、F2において25%の確率で無花粉スギが出現する。

実用化を見据えて、無花粉スギの交配相手としては、性質の優れた「精英樹」といわれる系統を使っています。精英樹とは、成長の早さや形質など造林特性に優れたスギ系統のことです。1954年から精英樹選抜が始められ、現在では精英樹同士を掛け合わせた第2世代精英樹(エリートツリー)も作られています。自然界で発見された無花粉スギと精英樹とを交配させることで、花粉を出さず、木材としての特性にも優れた木を作ることを目指しているのです。これらは森林総合研究所林木育種センターで品種改良が行われてきました。関東で発見され「爽春」と名づけられた無花粉スギを精英樹と交配させてF1個体を作り、さらにF1同士を交配させることで無花粉の性質を持った個体の開発に成功しました。その個体は無花粉のうえ成長にも優れた系統として「林育不稔1号」と名づけられました。

スギの全塩基配列の解読が完了

さて現在、私たちが取り組んでいるのが、ゲノム編集技術の利用による無花粉スギの開発です。ゲノム編集技術は任意の狙った遺伝子領域を改変する新しい育種技術ですが、裏を返せばどこを狙うかが分からないと使えない技術です。つまり、どの遺伝子をどう改変すれば無花粉になるかという分子メカニズムを知る必要があります。

スギのゲノムサイズは非常に大きく、人間のゲノムの約3倍あります。ヒトゲノムのサイズが約30億塩基対ですから、どれだけ大きいか分かっていただけると思います。また、大きさだけでなく構造も複雑であったことから、スギのゲノム解読はなかなか進まなかったのですが、最新の分析技術を駆使することにより2023年にスギの全塩基配列の解読が完了しました(データベース名:ForestGen, BreedingTrees-by-Genes)。その結果、約91億塩基対のゲノム配列から約5万5000個の遺伝子とその位置をほぼ特定することに成功したのです。おかげで、スギの設計図を見ながら育種をするという基盤ができた状況です。

ゲノム編集技術を用いて無花粉スギをどうやって作るのか? 我々は、花粉の発達メカニズムに着目しました。雄花の中の花粉は花粉嚢という袋に包まれています。その袋の内側にはタペート層と呼ばれる細胞層があり、花粉はタペート層から栄養をもらい発達します。自然界で発見された無花粉スギは、タペート層で花粉の発達のために機能する遺伝子がたまたまつぶれていました。ならば私たちも自然にならって、タペート層において花粉の発達のために機能する遺伝子を働かなくさせようと考えました。

ゲノム編集は、標的の塩基配列を認識する分子と、標的の塩基配列を切断するDNA切断酵素という2つの要素で構成されている、「はさみタンパク質」を用いて行われます。はさみタンパク質が細胞内に入ると、遺伝子の配列を探索して標的とする塩基配列を見つけ出します。するとはさみタンパク質が、その配列と結合して切断するのです。ただ、切断しただけでは基本的に何も起こりません。生物には傷ついたゲノムDNAを元通りに修復する機構が備わっているので、切断後も元に戻るのです。しかし非常に低い割合ですが、切断された個所で修復ミスが起きます。すなわち、一部が欠けたり、文字が置き換わったり、他の文字が入るといった変化が生じるのです。これを「変異」と呼びます。ゲノム編集では狙った塩基配列をずっと切り続けることで、変異個体の作出効率を大幅に増大させるのです。変異は、自然環境では全遺伝子においてランダムに起き得る現象です。一方、ゲノム編集技術を用いれば、狙った遺伝子にのみ変異を引き起こすことが可能なのです。

遺伝子を狙って変異を引き起こす

はさみタンパク質は、動物の細胞には簡単に導入できます。直接導入法といって、例えば受精卵にごく細い注射針を刺して送り込むことができるのです。はさみタンパク質は狙った遺伝子の切断作業が終われば、やがて分解されて細胞内から消えます。ところが植物の細胞は、動物の受精卵と比べて非常に小さく、セルロースなどから成る細胞壁に覆われています。細胞壁は非常に硬いため、容易に針を刺すことができません。そのため植物の細胞には、はさみタンパク質を直接導入することができないのです。

そこで取られる方法が、遺伝子組換えの手法を用い、はさみタンパク質を発現する遺伝子である「はさみ遺伝子」を植物細胞に送り込むというやりかたです。

細胞内に導入されたはさみ遺伝子はゲノムに組み込まれると細胞内にはさみタンパク質を作り出し、その結果狙った遺伝子に変異を引き起こすのです。

この手段はすでに野菜などの品種改良に使われている方法です。分かりやすく説明するために、仮に病気に弱いトマトを病気に強くするために行われる方法を想定して説明します。トマトのゲノムの中で、遺伝子組換えにより導入され細胞内で発現したはさみ遺伝子は、はさみタンパク質を作り出し、「病気に弱い遺伝子」を「病気に強い遺伝子」に変異させるのです。

先ほど動物細胞を例に説明した直接導入法による細胞内に送り込まれたタンパク質とは異なり、導入されたはさみ遺伝子は自然には消えません。そこで導入遺伝子を交配によって除去します。新たに作られた病気に強い品種(組換え遺伝子あり)と、従来からある病気に弱い品種(組換え遺伝子なし)を交配させると、「はさみ遺伝子がある病気に強い品種」「はさみ遺伝子がある病気に弱い品種」「はさみ遺伝子がない病気に強い品種」「はさみ遺伝子がない病気に弱い品種」の4種類の個体ができます。このうちの「はさみ遺伝子がない病気に強い品種」を選抜することで、ゲノム編集個体作製の一連の作業が完了します。

ゲノム編集でできた生物に関しては、多くの国で取り扱いルールが定められており、我が国では「最終的に他の生物の核酸(DNAまたはRNA)が残っていないか」を確認し、残っていないものは「遺伝子組換え生物等に該当しない」とされ、その情報提供を行ったうえで市場に出します。導入したはさみ遺伝子を残さない。この点が、従来の遺伝子組換え個体との大きな違いです。すでに国内では、ゲノム編集で品種改良されたトマトやタイ等が販売されています。私たちも、ゲノム編集無花粉スギの一日も早い実用化を目指しています。

さて、実際のスギのゲノム編集の方法について、より詳しく説明をしていきます(図2)。

図2 スギのゲノム編集の⽅法アグロバクテリウムという菌を介することで、スギの胚から誘導増殖させた細胞に、はさみ遺伝子を導入。不定胚を誘導し発芽させ、育てる。

まずは、スギの未成熟種子の胚から特殊な培地を用いて細胞(カルス)を誘導し増殖させます。そして、「遺伝子の運び屋」となるアグロバクテリウムをカルスと混合し、はさみ遺伝子を細胞のゲノムDNAに導入します。その発現遺伝子からはさみタンパク質が作られ、狙った遺伝子に変異を引き起こします。遺伝子の変異が完了したカルスから不定胚を誘導します。不定胚とは、組織培養技術により受精によらずに植物の体細胞から生じる胚で、種子胚と類似した形と能力を備えています。この不定胚を発芽させることで、標的領域が改変された個体が作出されるのです。

発芽させたスギは、まずは培養瓶で無菌的に育てます。その後培養土に移植して育てたうえで、最終的には特定網室に移して栽培を続けることになります。特定網室とは、遺伝子組換えされた植物を野外に近い環境で栽培するための特殊な温室で、組換え植物の花粉等が外部に飛散することを防止するための措置がとられています。

無花粉だけにとどまらない品種改良

雄花の中に花粉があるかないかについては、雄花がないことには調べようがありません。スギが花をつけるためには成木にまで育成しないといけないのですが、それには長い時間を要します。そこで、ジベレリンという植物ホルモンが登場します。このジベレリンを噴霧することで幼木でも着花ができるようになります。遺伝子導入試験から雄花の観察までには最短で16〜20カ月の期間を要します。

無花粉であることが確認できたら、その雌花に精英樹の雄花の花粉をつけるのです。こうしてできあがったF1をさらに交配させてできあがったF2の中で、導入されたはさみ遺伝子が取り除かれたヌルセグリガントと呼ぶ無花粉のスギだけを選んで世に送るわけです(図3)。

七里(2022)森林技術 No.959: 20-23を改変

七里(2022)森林技術 No.959: 20-23を改変

図3 交配による導⼊遺伝⼦の除去⼯程はさみ遺伝子を導入した無花粉スギと精英樹を交配。はさみ遺伝子のないF1同士を交配させると、はさみ遺伝子も花粉もないF2が誕生する。

この点について理解を深めていただくべく、私たちはアウトリーチ活動として研究施設見学会も実施しています。2021年11月に実施した見学会では、見学前にゲノム編集技術について「肯定的」と答えた方は71%いましたが、見学後は95%に増えました。今後も育種に関する技術開発だけでなく、国民の理解浸透にも努めていくつもりです。

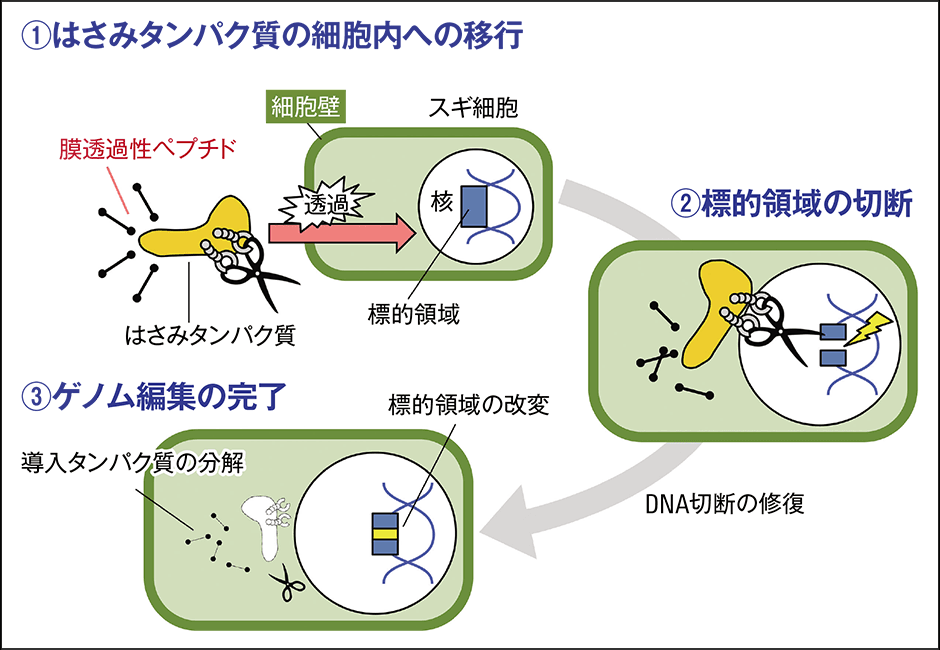

現在期待が寄せられているのが、植物における直接導入法です。つまり、遺伝子組換えを介さずに、はさみタンパク質そのものを植物の細胞に導入する方法を意味します。前述のように植物の細胞は細胞壁に覆われています。しかし、その細胞壁をも透過する特殊な膜透過性ペプチドの研究が進んでいるのです。そのペプチドと一緒にはさみタンパク質を導入し、ゲノム編集することが可能になれば、遺伝子組換えも交配も必要とせずに、ゲノム編集が完了し、大幅な期間短縮が期待されます。我々が鳥取大学と共に開発した膜透過性ペプチド(国際特許申請中)を用いた直接導入法によるゲノム編集技術の確立に向けて日々研究を進めています(図4)。

七里(2021)林木育種情報No.37: 8を改変

七里(2021)林木育種情報No.37: 8を改変

図4 遺伝⼦組換えを介さない直接ゲノム編集システムの開発はさみタンパク質を、植物の細胞壁を透過する特殊なペプチドと一緒に細胞内に導入する。標的領域を改変した後、はさみタンパク質は自然に分解される。

スギの改良は、無花粉だけにとどまりません。成長が早く材質が良いスギ、CO2をより多く吸収するような系統も重要です。今後もゲノム編集技術を利用して、無花粉なうえに経済効率が高く、地球温暖化防止にも一役買うようなスギを作る研究を続けていきたいと思っています。