泣いてぐずっている赤ちゃんをお母さんが抱っこするとやがて泣きやむ。それは触れ合いによって副交感神経が活性化してリラックスするためで、さらにハグなどがコミュニケーションツールとして機能し始めている可能性があるという。肌と肌の触れ合いなど、触覚を刺激することは年齢に関係なく大切で、特に高齢者にとっては体を動かすことはもちろんのこと、皮膚を刺激することも健康維持に効果がある。

特集 触覚の世界 赤ちゃんと高齢者 —— 触れ合うことの重要な意味

文/河﨑貴一

ヒトの一生は、生まれた直後に母親に抱っこされてから、老年になって介護を受けるまで、文字通り肌と肌の“触れ合い”の連続である。私たちは、なぜ触れ合うのだろうか。ヒトとヒトとの触れ合いには、どのような意味があるのだろうか。

肌の触れ合いから「親子関係」を研究しているのは、東邦大学医学部の吉田さちね講師である。

「親子関係は、最も基本的な人間関係の一つです。親子の絆はどのようにできていくのでしょうか。親といる時の赤ちゃんをよく観察すればヒントが得られるかもしれません。

私たちは、泣いている赤ちゃんを抱っこして歩くと泣きやむことを経験的に知っています。しかし、その時赤ちゃんに何が起こっているのかは、科学的に検証されていませんでした」(吉田講師)

危険を回避するための大事な反応

そこで、当時、理化学研究所に在籍していた吉田講師は、黒田公美チームリーダーらと一緒に、生後6カ月以内の赤ちゃんと母親の協力を得て、母親に赤ちゃんを腕に抱いた状態で約30秒ごとに「座る」・「立って歩く」を繰り返してもらった。赤ちゃんの生理的な反応は心電図によって、行動は映像によって記録した。

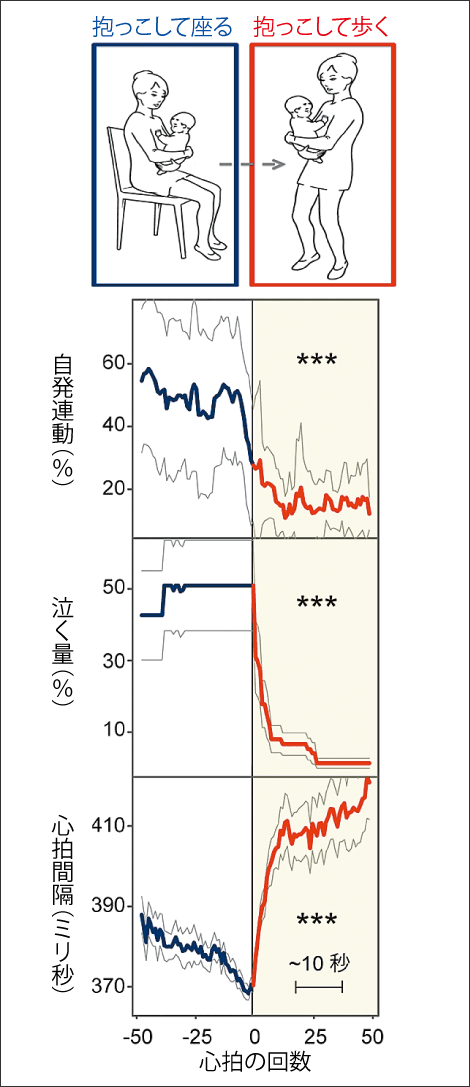

「検証の結果、お母さんが抱っこして歩き回ると、抱っこして座っている時と比べて、赤ちゃんの泣く量は約1/10、自発運動の量が約1/5に下がることが分かりました(図1)。心拍数は、お母さんが歩き始めてすぐに大きく下がりました。抱っこして歩くと、赤ちゃんがリラックスすることが初めて実験によって示されました。この実験はお母さんで行いましたが、予備実験からお父さんやその他の子育て経験者でも同じような反応が起こることがわかっています」(吉田講師)

図1 母親が抱っこして歩く時の赤ちゃんの変化「母親が抱っこして座る(青)」から「抱っこして歩く(赤)」に行動を切り替えるとすぐに赤ちゃんの自発運動量、泣く量は低下し、心拍間隔が増加(心拍数は低下)した。

(Esposito, Yoshida, Kuroda, et al. Current Biology, 2013より改変)

まだうまく歩くことができない子どもを親が運ぶのは、人間だけではない。ネコ、ライオン、リスなどさまざまな哺乳類でも、親は子を口にくわえて巣など安全な場所に運ぶ。その時、子はおとなしくなり、親が運びやすいように体を丸めたコンパクトな姿勢を取る。こうした子どもがおとなしくなる反応は、動物行動の研究分野では「輸送反応」と呼ばれている。

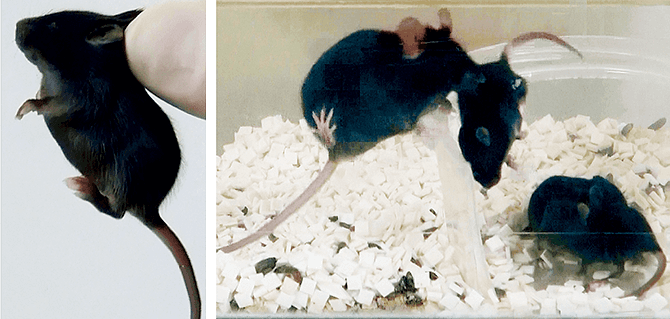

吉田講師たちは、マウスでも人間の母子と同様の実験を行った。母親マウスが子を運ぶ動作をまねて、離乳前の子マウスの首の後ろの皮膚を実験者の指先で軽くつまみ上げた(図2)。その結果、人間の赤ちゃんと同じように、自発運動量や心拍数が低下することが明らかとなった。また、子マウスには、超音波で母親を呼ぶ習性があるが、この超音波も何もしていない時に比べて、約1/10に低下することがわかった。さらに、おとなしくなる輸送反応が起こらない子マウスを母親に運ばせる実験も行ったところ、子マウスがじっとしないために、母親が子を運ぶのにより多くの時間が必要になることもわかった。

図2 子マウスの輸送反応実験者が子マウスを指でつまみ上げたり、母親がくわえ上げたりすると、子マウスは体を丸めておとなしくなる。

(Esposito, Yoshida, Kuroda, et al. Current Biology, 2013より改変)

「一連の実験から、母親が子を運ぶ時には、人間でもマウスでもすぐに泣きやんで、おとなしくなることがわかりました。哺乳動物の子で知られていた輸送反応は、人間の赤ちゃんでも起こると考えられます。もし運ばれている時に子が暴れたり、大きな声を出すと、結果的に親が子を運ぶ行動を妨害することにつながります。厳しい自然環境で生きている野生動物であれば、直ちに子自身の生存が危ぶまれるでしょう。子は、運ばれやすい格好でおとなしくなることで、自分を運んでくれる親に協力しているといえます。こうした実験から、生後の早い時期であっても親子関係は一方的なものではなく、双方の働きかけと応答の上に成り立っていることがわかります」(吉田講師)

両親のハグでリラックス

その後、東邦大学医学部に異動してからも、“触れ合い”の研究は続けられた。

「親子の触れ合いには、その目的から大きく2つのタイプがあります。1つ目は、授乳や保温、移動といった子の生存に直結する触れ合いです。先ほどご紹介した親子の移動中に子がおとなしくなる輸送反応はこのタイプの触れ合いに含まれます。もう1つは、抱きしめる、なでる、といった感情表現を目的とする触れ合いです。親は、喜びや愛情を示すとき、赤ちゃんをぎゅっと抱きしめます。この行動はさまざまな国の親子で見られ、英語圏では“Hug(ハグ)”と呼ばれます。子育てにおいて、ハグは推奨されていますが、実際にハグをすると赤ちゃんにどんな変化が起こるのかは分かっていませんでした」

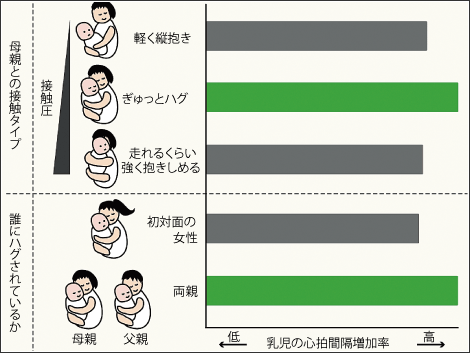

そこで吉田講師、船戸弘正教授らの研究グループは、手のひらに圧センサーを着けた母親に0歳の赤ちゃんを「軽く縦抱きする」、「可愛いと思ってぎゅっとハグする」、「そのまま走れるくらい強く抱きしめる」という3種の指示のもと、接触圧の異なる3タイプの抱き方をしてもらった(図3)。各抱き方で生じる接触圧は母親ごとに大きく異なったが、接触圧は「軽く縦抱き」、「ハグ」、「強く抱きしめる」の順に大きくなった。親子には心電計を着けて心拍間隔の変化を記録した。心拍間隔が長くなると心拍数は下がり、心拍間隔が短くなると心拍数は上がる。心拍間隔の増加は、リラックスを意味する。

実験の結果、生後4カ月以降の赤ちゃんは、母親にハグされている時は、他の2つの抱き方をされている時よりも心拍間隔の増加率が上がり、リラックス状態となることがわかった。同様の変化は、父親によるハグでも起こったが、見知らぬ女性によるハグでは起こらなかった(図3)。

図3 両親のハグによって赤ちゃんはリラックスする生後4カ月以上の赤ちゃんの心拍間隔は、接触圧や誰にハグされているかによって変化する。緑線の時が、最もリラックスする。

(Yoshida, Funato, et al. iScience, 2020より改変)

この解析には、泣いている赤ちゃんは含まれていない。つまり、一見おとなしくハグされている赤ちゃんでも、誰にハグされているかによって、実は生理反応は大きく違っていることが示唆される。一方、母親も父親も自分の子をハグするとリラックスすることがわかった。

「これまで親子の触れ合いの作用をダイレクトに定量した研究はほとんどありませんでした。今回、親子が普段行っている強さのハグによって赤ちゃんがリラックスすることが初めて実証されました。この変化は、初対面の女性によるハグでは認められず、また生後4カ月未満の赤ちゃんにも認められないことから、赤ちゃんの発達や両親との関係性の深まりを示すと考えられます。

生後3カ月間の触れ合いを通して、赤ちゃんは自分のお母さんらしい、お父さんらしいハグを覚えているのかもしれません。まだ話すことができない赤ちゃんの世話は、フィードバックが不明瞭なため、一方通行のように感じますが、今回の実験から、日々の触れ合いに対して、赤ちゃんなりに反応を示していることがわかります。こうした親子の相互作用が、ゆくゆくは絆と呼ばれる結びつきをつくると考えられます」(吉田講師)

健康にいい効果を及ぼす体への刺激

やがて赤ちゃんは、大人に成長して家族を持つようになる。老年になって介護が必要になると、他者による“スキンシップ”や自分自身で行う体への刺激が、健康に効果があるとわかってきた。

東京都健康長寿医療センター研究所自律神経機能研究室の堀田晴美研究部長は、高齢者の認知症と体への刺激の関係を研究している。

「介護で認知症の問題は非常に重要ですが、私たちは皮膚刺激によるいろいろな効果を研究しています」(堀田研究部長)

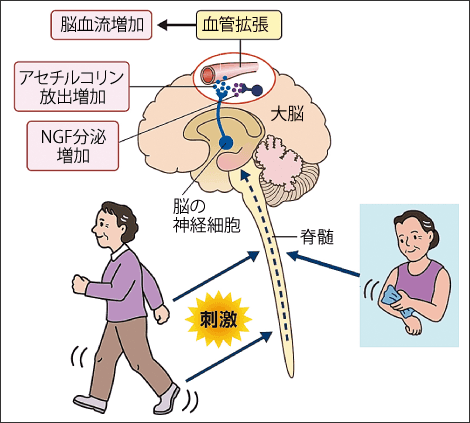

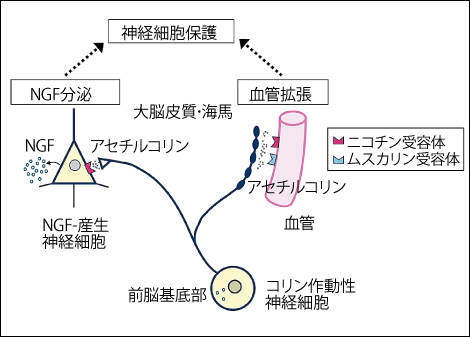

堀田研究部長が研究の中心にしているのは、コリン作動性神経である。この神経は、大脳の奥(前脳基底部)から大脳皮質(脳の高次機能に関わる大脳の部分)や海馬(記憶や空間学習能力に関わる脳の器官)などに突起を伸ばして、アセチルコリンという神経伝達物質を放出している。アセチルコリンが分泌されると、血管を拡張させて血流を活発にさせると同時にNGF-産生神経細胞を刺激し、分泌されたNGF(神経成長因子)が大脳皮質や海馬などの神経細胞を保護することがわかってきた(図4)。

図4 コリン作動性神経を活性させるには歩行が効果的コリン作動性神経が放出するアセチルコリンは、脳の血管の血流を活発にし、神経細胞を保護する。歩行や皮膚刺激は、コリン作動性神経を活発にする。

このアセチルコリンが重要なのは、高齢者やアルツハイマー型認知症患者では大脳皮質や海馬で血流不足が起きるからである。脳の神経細胞は、血流不足にとても弱く、脳細胞は死滅すると再生しない。

アセチルコリンを増やす薬は抗認知症薬として使われている。

では、コリン作動性神経をどのようにしたら活性化できるのだろうか。

「ひとつの方法が歩行です」と堀田研究部長は言う。

「歩くとアセチルコリンが増えるし、血流も増えます。コリン作動性神経を動物実験で電気刺激したり、化学的に刺激して活性化した時と、歩行で活性化した時の反応が非常によく似ています。血流の反応も似ているし、アセチルコリンの放出も同じように起きます(図5)」

図5 前脳基底部コリン作動系は血流とNGFを増やし脳を保護コリン作動性神経が放出したアセチルコリンは、脳血流を活発にすると同時に、NGF-産生神経細胞を刺激してNGF(神経成長因子)を分泌させ、神経細胞を保護する。

それなら、速歩やジョギングなどで負荷をかけるほうがアセチルコリンも多量に分泌されるのではないか。

「ラットの実験で、普通の速さで歩く、その半分の速さでゆっくり歩く、普通の倍の速さで歩く、という実験を行いました。実験では、速歩きのほうが血流は大きくなりますが、血圧も高くなるので高齢の方にはリスクも大きくなります。無理なく歩く程度でも効果はあるので、歩くのを習慣にするといいですね。

高齢者について研究をしている先生たちは、歩く時は、腕を振る方がいいとよく言います。ストックを両手に持つノルディックウォークもお勧めです」(掘田研究部長)

皮膚や筋肉などを刺激することが大切

歩行は意識下で行われるが、堀田研究部長たちは麻酔をしたラットを使って研究を行った。

「麻酔をすると意識の影響がなくなるので、感覚も起こらなくなります。それでも体の反射は残っています。そこで、皮膚や顔、手、背中、脚など体のいろいろな場所をブラッシングして刺激しました。すると、脳血流やアセチルコリンの分泌、前脳基底部の神経活動など、どこを刺激しても、活動が活発になります。皮膚のブラッシングでNGF分泌も増えることがわかりました。

人間でも、古くから乾布摩擦は健康に良いといわれてきました。乾布による皮膚のブラッシングは、脳の健康にも関係があると思います。乾布摩擦は5分以上続けると強い効果が出てきます。できれば、15分以上続けるといいですね」(掘田研究部長)

赤ちゃんをハグすると重要な意味があったが、「高齢者でも、皮膚や筋肉、関節などを刺激するのは大事で、意味のあることです」と堀田研究部長は強調する。

高齢になると運動量が減り、食も細くなる。ところが、日本の長寿村といわれる地域では、高齢者が山道や坂道を上り下りし、食欲も若い人並みに旺盛だとの報告がある。高齢者が肉も魚も含めてよく食べる。

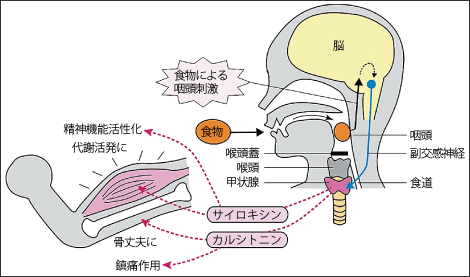

「介護で大事なのは食べることです。咀嚼する時にも脳血流が増えるのです。ラットの咀嚼野を刺激する実験から、体が動かなくても、食べる意欲や、食べることをイメージするだけでも、コリン作動性神経が働くのではないかと推測されます」(堀田研究部長)

他にも、食べる時にごっくんと飲み込む動作は、甲状腺を刺激してホルモン分泌を増やす。この反射を繰り返すことで、閉経後骨粗しょう症モデルのラットの骨量減少が抑えられることを、堀田研究部長は最近の研究で発表している(図6)。

図6 咽頭の機械的刺激による甲状腺ホルモンとカルシトニン分泌の促進食べ物を飲み込む時に咽頭が刺激されると、甲状腺から分泌されるホルモンが増加して代謝を活発にし、骨を丈夫にする。

「歩く、皮膚を刺激する、食べる、咀嚼する、嚥下するなどの日常生活が、脳の健康にとっていかに大切か、その仕組みが少しずつわかってきています」(堀田研究部長)