触覚は他の感覚と異なり、自分の中に生まれたパーソナルな感覚として気持ちに作用するという。例えば美しい紅葉を見ても、きれいと感じる作用が自分の中で起きていると考えることもない。一方、ペットをなでると気分が落ち着き、見るだけでも癒やされるようになる。これは、触覚と視覚が刺激し合い、脳で感じるようになるからだ。このように、触覚には情動を刺激する要素があるのだという。

特集 触覚の世界 触覚は視覚や聴覚に影響し「情動」を刺激する

構成/飯塚りえ イラストレーション/小湊好治

私たちは、モノを見ただけで「ふわふわだ」とか「冷たそう」といった想像をします。ぷくぷくの赤ちゃんのほっぺたを見ると、思わず触りたくなりますね。こうした視覚と触覚は共鳴し合って、私たちに実感(リアリティ)をもたらしています。

まず触覚と視覚、それぞれの特徴を見てみましょう。

触覚は他の感覚と“感じ方”が大きく異なる

触覚は、他の知覚に比べてヒトが早い段階で獲得する知覚です。京都大学の明和政子教授、河井昌彦准教授、JST(科学技術振興機構)の柴田実研究員らの研究によると、新生児に振動刺激を与えたり、何かを見せたり、音を聞かせたりという知覚の実験で、他の刺激に比べて、触覚刺激のときに非常に広い範囲で脳が活動しているという結果が出ています。

成人では脳の約1/3が視覚野とされています。触覚はそれよりもだいぶ少ないのですが、前出の実験結果から見ると、新生児の間は触覚が優位なのです。また成人では、右手の刺激は左脳、左手の刺激は右脳が反応しますが、新生児の場合は片方の刺激で左右両方の脳が活動します。これらのことから、新生児の頃は触覚の刺激が知覚の多くを占めていることが分かります。

他方、新生児の視力は0.1未満で、数カ月を経て両眼立体視ができるようになります。「いないいないばあ」をしてびっくりするのは、隠した手の背後に顔があることを認識できないからですが、触覚においても似たような状況があります。ペットボトルの両端を持ったら、成人は触感で1つのペットボトルを持っていると分かりますが、幼児の頃は、両手に持っているものが1つだと分かりにくいのです。

触覚が他の感覚と大きく違うのは、“感じ方”です。視覚は網膜にある受容器で情報を受け取っているのですが、私たちは、網膜で“見ている”と考えてはいないでしょう。音の場合も“鼓膜で聴いている”とは思いません。刺激は自分の外にあり、自分が受けた刺激を外界に投影しているといった感覚で捉えていないでしょうか。一方、触覚も皮膚の上で生じた刺激を脳が処理するのですが、不思議なことに触覚刺激は、自身の内側で生まれたパーソナルな感覚と捉えられているようです。これを心理学的に触覚は近感覚、視覚や聴覚は遠感覚と呼んでいます。触覚と、視覚・聴覚では、空間のどこを意識するのか、という点に大きな違いがあるのです。

哲学者のマルクス・ガブリエルは、著書の中で“透明化”という言葉を使っています。感じているはずの自分が透明になっている。つまり、“感じている”という意識が希薄になっていると指摘するのです。彼はまた、視覚や聴覚が特にそうだ、とも言っています。私は、それは視覚や聴覚の場合、ステレオ(両目、両耳)で奥行きが感じられるので、知覚が外在化され、感じている自分が透明化される傾向が強くなるからのだと思います。一方、触覚は透明化されにくい。バラのトゲが刺さっても自分が痛いのであって、トゲに痛みがあるとは思いません。しかしトゲが緑色だったとして、「自分が緑色を感じている」とは思いにくいでしょう。

触覚と視覚は互いに刺激し合う関係

こうした触覚と視覚が互いに刺激し合う関係は、芸術の世界ではほとんど自明のこととして扱われてきたように思います。

イギリスの画家、フランシス・ベーコンは、歪んだような顔を描いた作品を多く残しました。この作品は鑑賞者に、手でぐにゃりと変形させたような触覚的な感覚を想起させます。科学的な知覚研究分野では、視覚や触覚、嗅覚、味覚と細分化されていく傾向がありますが、芸術分野においては以前から、鑑賞作品に触覚的なイメージを与えることが大切だという論が多くありました。触覚が、視覚を補完し、私たちのさまざまな“実感” —— リアリティにつながると見抜いていたのかもしれません。リアリティというのは、ガブリエルの言葉を借りれば、透明化されないとき、つまり、感じている自分が立ち現れるときに強くなるものだと思います。だからこそ触覚は透明化されにくく、リアリティが得られやすいというわけです。ベーコンは、絵を歪ませることで、巧みに触覚を喚起して、絵(視覚)の透明化を防ぎ、絵に実感を与えたように思います。

触覚と視覚、聴覚が互いに影響し合っていることを科学的に示す実験は数多くあります。

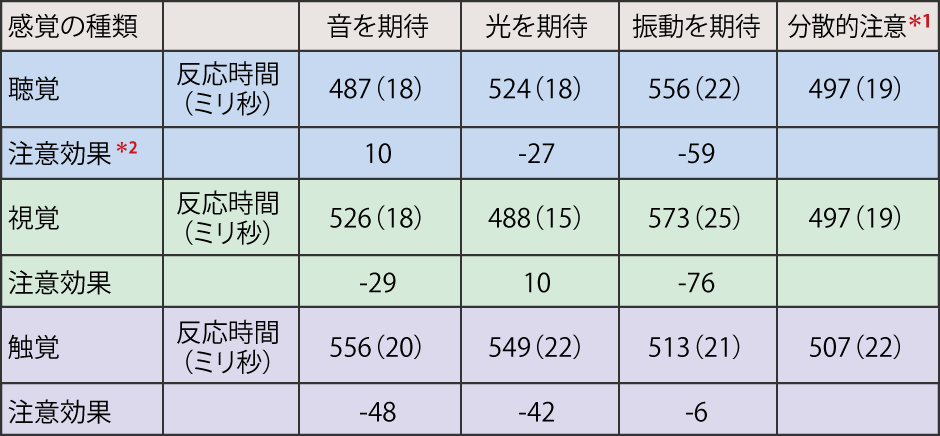

例えば、イギリス・オックスフォード大学のチャールズ・スペンスらの“注意”の実験です(表)。この実験は、ある感覚に注意が偏ったとき、他の感覚を意識して反応するのにどの程度の時間がかかるかを見るものです。被験者は両手にスマホのような機器を持ち、機器がプルプルと震えたり、音が鳴ったり、光ったりしたと感じたらペダルを踏みます。最初に触覚3回、視覚3回、聴覚3回のように、それぞれの刺激を順番に均等に与えます。次に例えば、触覚8回、視覚1回、聴覚0回など、どれかの感覚に偏って刺激します。すると視覚や聴覚に偏った刺激を受けているときは遅れずに他の刺激に反応するのですが、触覚に偏った刺激を受けていると、視覚、聴覚刺激への反応が遅れるというのです。

表 聴覚、視覚、触覚の反応視覚、聴覚、触覚に平等に注意を払っているときは、光、音、振動刺激に500ミリ秒前後(分散的注意)で反応できる。ところが、触覚刺激が来ると思っているときに、音が鳴ったり光ったりすると556/573ミリ秒と、分散的注意条件の497ミリ秒より、573-497=76ミリ秒、反応が遅くなる。感覚反応の世界では大きな違い。

(オックスフォード大学チャールズ・スペンスらの実験より抜粋)

- *1 分散的注意:音、光、振動刺激が同じ回数提示される場合の結果。

- *2 注意効果:注意の効果量で分散的注意条件との差。+が反応が促進、−が遅延を意味する。

つまり、いったん触覚に注意を向けると、他の刺激に切り替えることが難しくなるというわけです。これはいろいろな解釈ができますが、一つには、近感覚と遠感覚の違いでしょう。

しかしまた、注意を払わなくなると存在を忘れてしまうというのも触覚です。座っているときに椅子に触れている部分などを常に意識することはありませんが、視覚の場合、パソコンのモニターを見ているからといって机が見えなくなることはありません。

視覚、聴覚、触覚が作用し合って、実際とは違う認知を起こすこともあります。

ダブルフラッシュ・イリュージョンという実験では、白い光を発光させ、同時にビープ音などの音を2回聞かせると、発光は1回なのに2回点滅したように見えます。同じことが触覚でも起こります。1回ピカッと光ったときに指に2回刺激を与えると、光が2回点滅したように見えるのです。この錯誤はかなり鮮明で、多くの人が「2回光った」と主張します。音のデモンストレーションは、NTTコミュニケーション科学基礎研究所のサイト(http://www.kecl.ntt.co.jp/IllusionForum/a/doubleFlashIllusion/ja/)では現象と解説を見ることができます。

視覚と触覚を利用して自分の体を認識

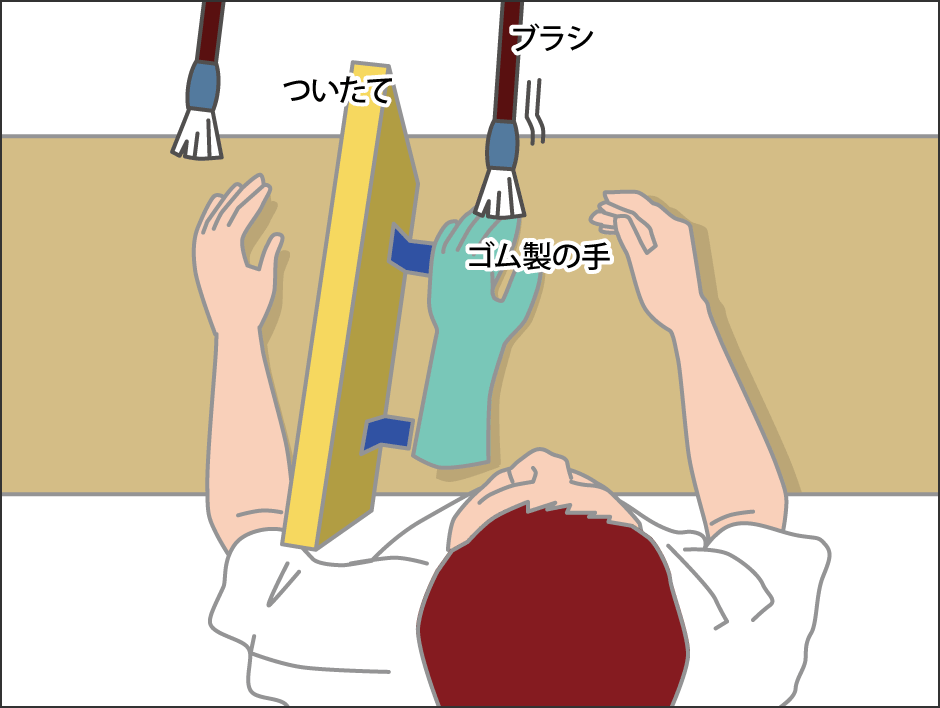

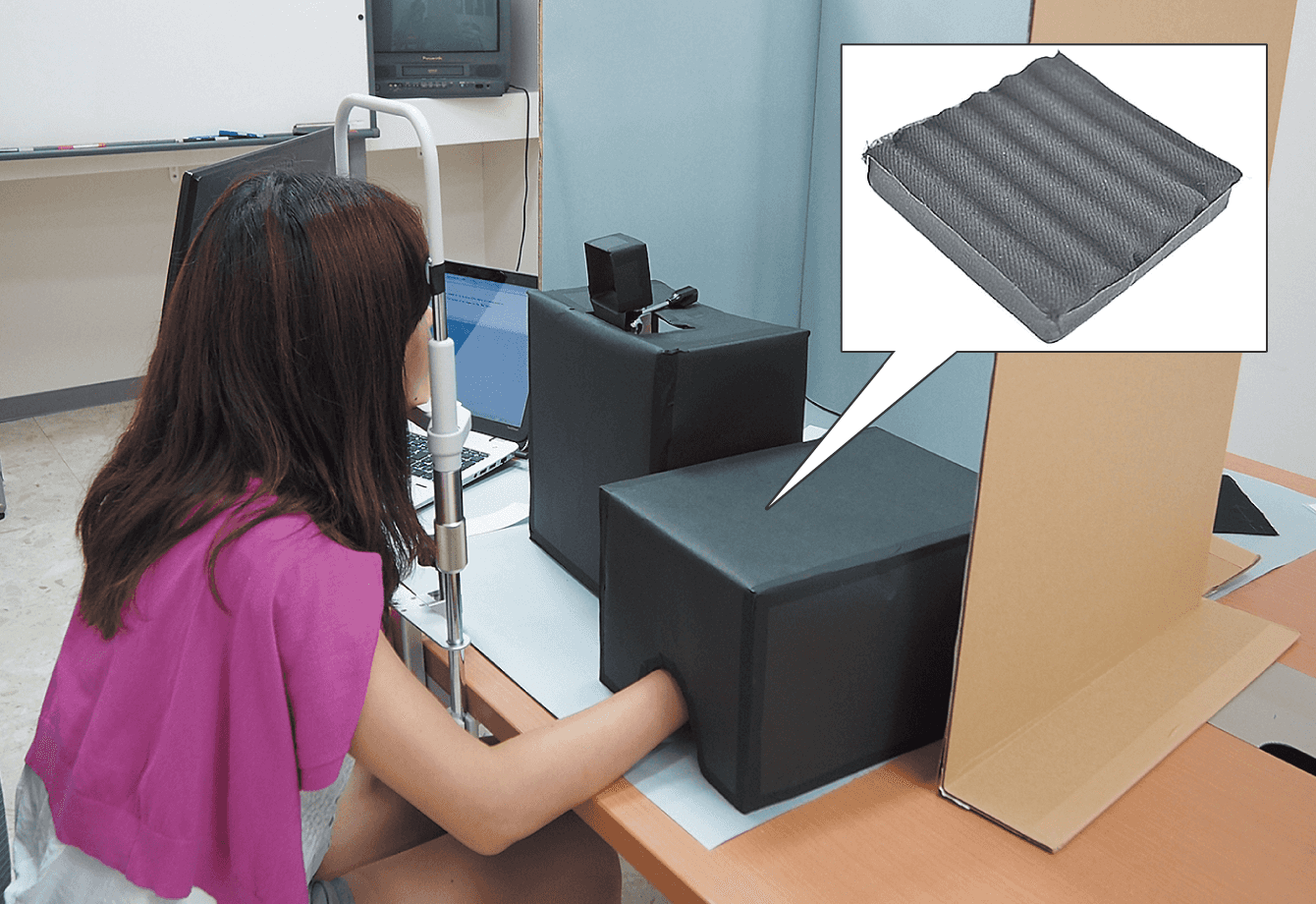

触覚の錯誤に関する面白い現象として、「ラバーハンドの錯覚」と呼ばれるものがあります(図1)。

図1 ラバーハンドの錯覚ゴム製の手が長く視野にあると、自分の手のように思えてくる。

ついたてを置いて、片方の手をその外側に置き、自分から見えないようにします。そして、ついたてより内側、つまり自分から見える所にゴム製の手を置いておくのです。その姿勢でしばらくいた後、ゴムの手を筆で触ったりすると、自分の手が筆に触れられているように感じてきてしまうのです。しかもその後「自分の手はどこですか?」と指差し確認をしてもらうと、ゴム製の手に自分の手の感覚を持った人ほど、実際の手よりもゴム製の手に近い所を指差すというのです。この実験は多くの興味を引き、その後、強迫性障害の治療にも使われるようになりました。

ここから分かるのは、私たちが「視覚と触覚を利用して自分の体を認識している」ということです。自分の姿勢や関節位置は目を閉じていても分かります。身体受容感覚というのですが、もし、いつもそのように身体を認識しているとしたら、ゴム製の手を置かれても錯覚は起きないと思われました。ところが実際は、同じ姿勢でいるうちに身体受容感覚が薄れていくのでしょう。

普段、「手があるぞ」といちいち見て確認することはありませんが、実際は手を見て認識しています。ですからゴム製の手が視界に入っているという状況だと、身体受容感覚が後退して、見えているものを重視するようになるのでしょう。

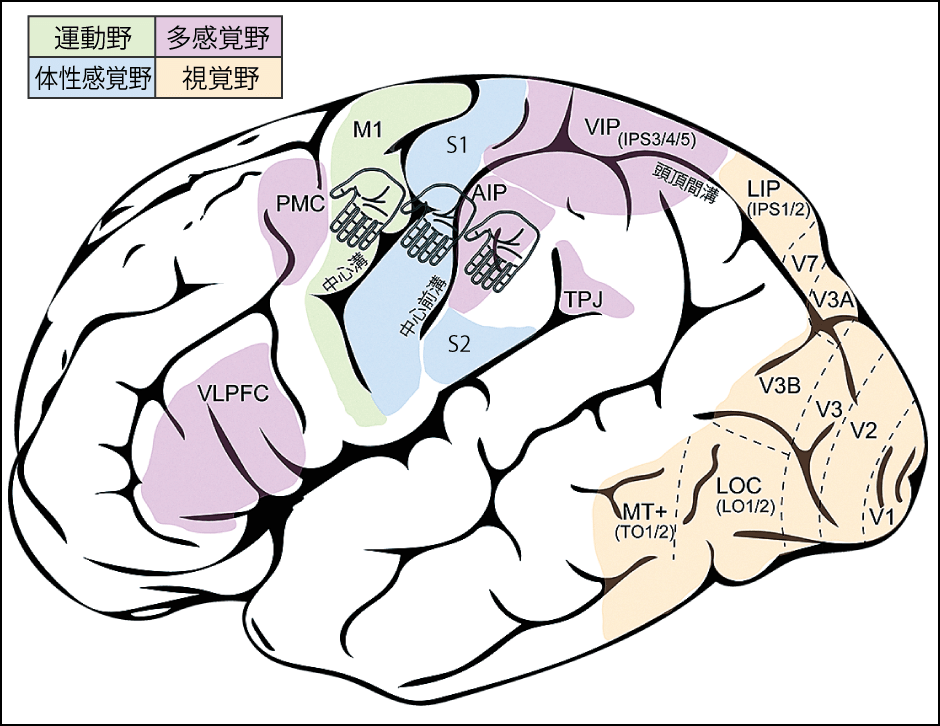

このような知覚の連携の様子を、脳の活動から見てみましょう。

視覚や触覚の刺激に対して、脳のどの辺りが活動しているかということが大まかに分かっているのですが、調べてみると、視覚の刺激で触覚野が活動したり、その逆という現象があることが分かりました(図2)。

図2 脳の活動野触覚は、全身に散在する神経から投射されS1に伝わる。S2では、「粗い」「つるつる」といったテクスチャーを認識するといわれる。触覚刺激が加わると、この領域だけでなく触覚野や近隣の連合野の活動も見られる。連合野は、さまざまな刺激で反応する。触れられて心地よいと感じるのは前頭眼窩野。前頭眼窩野と頭頂との間にある多感覚野で視覚と触覚の情報が統合されるといわれる。

どうしてそのようなことが起きるのか、一つには経験が影響していると思われます。サルにファーや金属、ガラスやセラミック、革など、いろいろな物を触る経験をさせた後、それらの物を見ると視覚野の活動が変化するのです。触るだけで視覚野に変化が表れることもあります。

生理学研究所の郷田直一助教らは、この「見る」「触る」の実験におけるサルの脳活動を分析し、視覚野の活動の様子を見るだけで、そのときサルがセラミックを見ているのか、木を見ているのかといった判断を可能にしました。触る経験をしてもらう前、サルが見ている物を脳活動から判断することはできなかったので、触るという経験が、触覚野だけでなく視覚野をも刺激するようになったことが分かります。

私は、ヒトを対象に、もう少し複雑な実験を京都工芸繊維大学と共同で行いました(図3)。スーツに使うような黒い、種類の異なる生地を複数用意し、目隠しをして触ってもらいます。その後、触っただけで見たことのない生地を見て、以前に触った生地かどうかを判断してもらいます。同じように、見るだけで触らないという作業の後、以前に見たことがあるかどうかを問うテストをしたところ、前者の正解率がずっと高いのです。触っただけで見たことはない生地なのに、触覚の情報が視覚の判断を補完したわけです。私は触覚と視覚が相互に作用している現象を「視覚的触感」と呼んでいます。

図3 視覚的触感の実験見たことがなく触ったことがある生地を初めて見たときに、自分が触ったことのある生地かどうか、判断できるようになる。

また触覚と視覚ではありませんが、心理学では感覚間協応という現象が知られており、聴覚と視覚が影響し合っていることが示唆されています。

五感は連携して脳で統合される

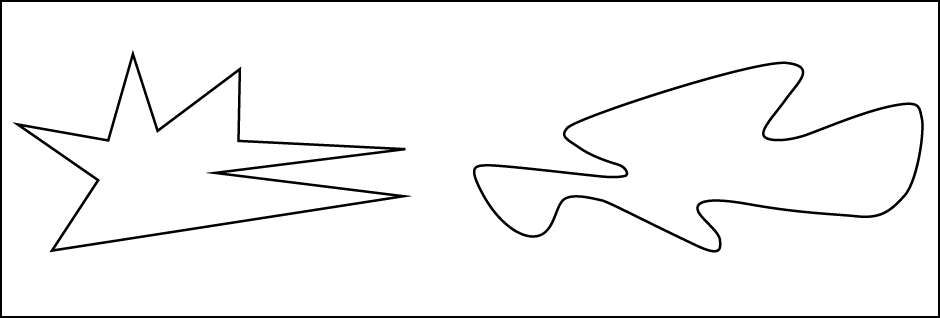

図4をご覧ください。この図形に名前がついているとしたら、どちらが「ブーバ」で、どちらが「キキ」だと思いますか?

図4 どちらがどちら?アメリカ・カリフォルニア大学のラマチャンドランの研究による「キキ」と「ブーバ」命名の実験。この図形に限らず、カクカクとした図形と丸みのある図形を並べると高い確率で同様の結果になる。

結果は、9割の人が左をキキ、右をブーバだと答えます。「キキ」「ブーバ」という名前と図形には、実際のところ何の関連もありません。にもかかわらず、私たちの感覚が特定の組み合わせを選ぶのは非常に不思議な現象ではないでしょうか。五感はこうして連携しながら私たちの状況把握を助けているのでしょう。

1950~60年代に、感覚遮断という研究が盛んに行われました。カナダ・マギル大学のドナルド・O・ヘッブの実験では、被験者をベッドに横たわらせ、手や目を覆い、均一な周波数を持つ音(白色雑音)を流すなどして、外部からのあらゆる刺激を最小化した状況がヒトにどのような影響を与えるかを見たのです。結果は、幻覚を見たり、暗示にかかりやすくなったり、認知力が下がったりしたそうです。触覚刺激や視覚、聴覚などの刺激が極端に減少することで、自分の存在が曖昧になり、不安が生じるのです。

これまで見てきたように、視覚や触覚をはじめ、五感は連携して情報を伝え脳で統合されています。中でも触覚は、情動を刺激する要素があり、思いも寄らない形で視覚や聴覚に影響しているようです。いろいろな理由で触覚刺激が少なくなっている昨今ですが、自分の存在を確かにする意味でも、改めて触覚を意識してみるといいかもしれません。