油汚れを効率的に洗浄できる界面活性剤は、私たちの暮らしに欠かせない存在だ。しかしほとんどが石油を原料としており、汚水の垂れ流しは大きな社会問題だった。その後、下水処理の普及などにより、日本では深刻な汚染は減ったが、石油由来の界面活性剤が環境に負荷をかけ続けていることに変わりはない。微生物が作る、自然界で分解されやすい界面活性剤の研究が進められている。

特集 微生物とサステイナブル 環境に負荷をかけない「微生物由来」の界面活性剤

構成/河﨑貴一

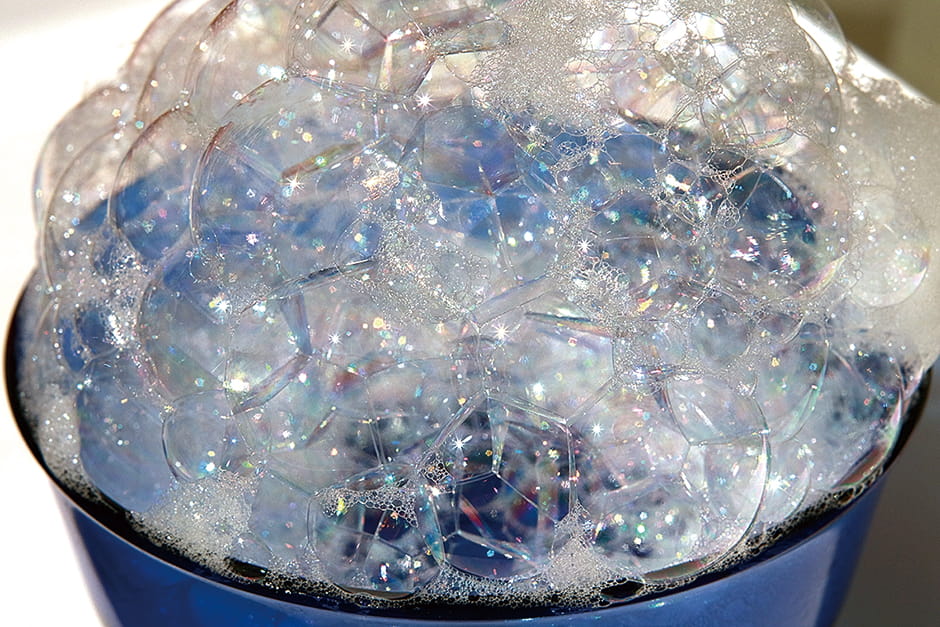

界面活性剤という言葉を知らなくても、泡を知らない人はいないでしょう。泡立てたせっけんや膨らませたシャボン玉、かき混ぜたドレッシング、波の花(海水の泡)などの、あの泡です。泡は、界面活性剤が気体と液体の境界に吸着されて球状になる現象です。

ひとくちに泡といいますが、泡には2種類あります。液体の中に、空気をブクブクと吹き込むと、液体の中に、空気(気体)の粒ができます。これは、まわりが液体なので気泡といいます。英語では「バブル(bubble)」です。それに対して、その気泡が液面に到達しても壊れずに、隣の気泡とくっついて、層状にズラズラと上がってくる泡は泡沫といいます。英語では「フォーム(foam)」です。

泡がなぜ大切かというと、サステイナブル(持続可能)な社会を実現するためには、泡を消す研究と泡を作って利用する研究は、ともに環境負荷の軽減に寄与すると思うからです。中でも、微生物が作る界面活性剤はますます使用量が多くなる可能性があります。また、界面活性物質は、医薬品をはじめとして、化粧品や食品、繊維、塗料、プラスチック、紙などを製造する際の液体に含まれているため、その工程で発生する泡沫には、製品のコストや品質に関わる、非常にやっかいな問題があります。

界面活性剤で水と油が混ざり合う

「泡(泡沫)が、どうしてやっかいなの?」

と、思われるかもしれません。

泡処理の大切さを説明するために、界面活性剤の働きからお話ししましょう。

例えば、水と油は、どのように攪拌しても、時間が経つと分離してしまいます。水と油が混ざり合わない理由をひとことで言えば、水と油の表面張力の差が大きいからです。水と油は、それぞれの分子が集まって引っ張り合っています。その引っ張り合う力(表面張力)は、水のほうが油よりはるかに大きいので、混ざり合わないのです。

ところが、この水と油を混ぜ合わせる物質があります。それが界面活性剤です。「界面」とは、水と油のように異なる液体や、泡のように気体と液体が接する境界面の意味。その境界面に働いて液体の性質を変えてしまう物質を界面活性剤といいます。

界面活性剤は泡の膜表面、気体と液体の境界に集まる性質があるので、泡同士は隣り合った泡に濃縮されている。

洗濯をするときに、泥で汚れた衣類は水洗いすれば汚れは落ちます。しかし、皮膚から分泌される皮脂汚れや食べ物などの油汚れは、水洗いだけでは落ちません。そんなときに使うのが、界面活性剤である洗濯用洗剤です。

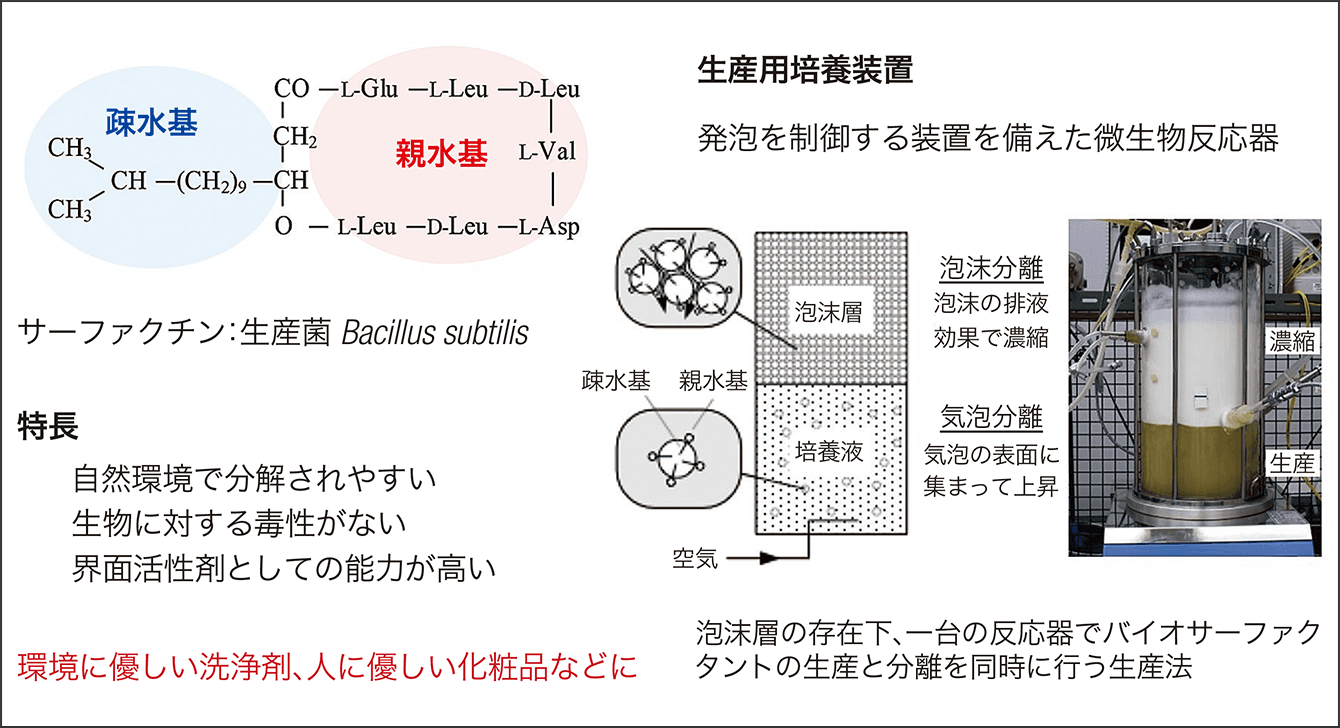

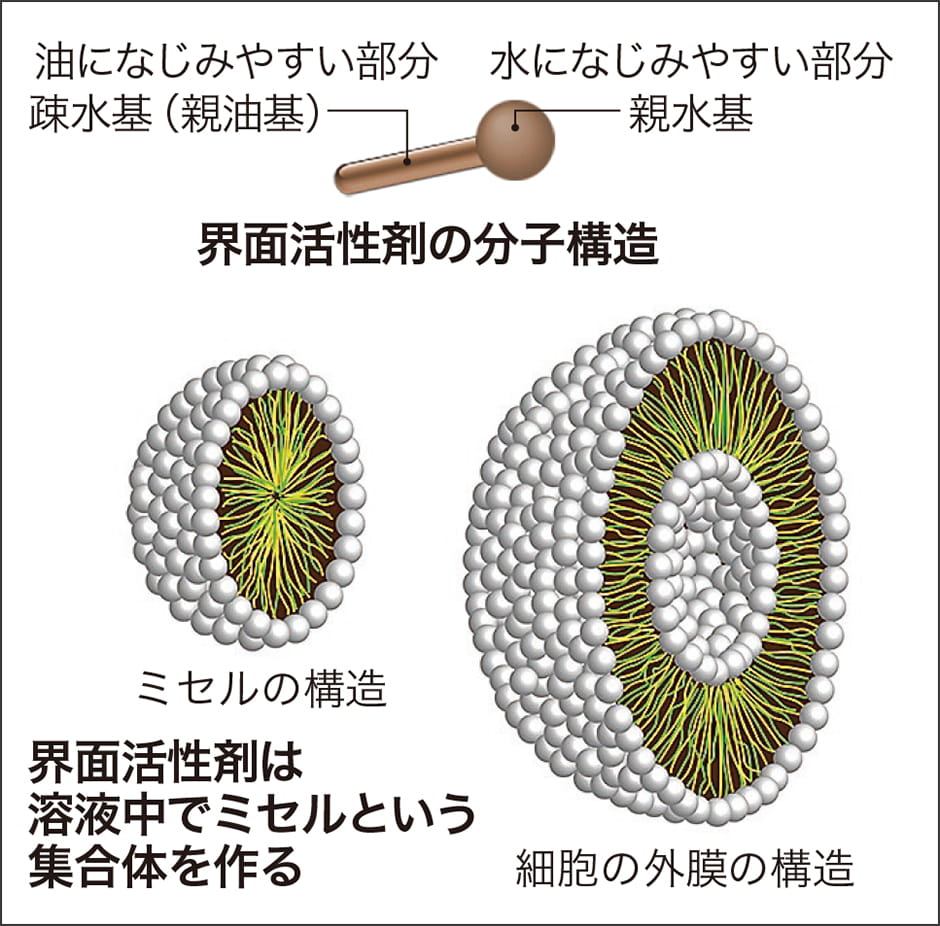

界面活性剤の分子構造を説明する場合に、マッチ棒のように先が丸く大きくなっている棒状の形が描かれます。マッチの棒に相当する部分を疎水基(親油基)といい、丸い頭薬に相当する部分を親水基といいます。その名のとおり、疎水基は油になじみやすく、親水基は水になじみやすい。この界面活性剤は、油と水の界面(境界)に集まりやすいという特性があります。界面活性剤の分子の大きさは、1㎜の50万分の1ほどです。

洗濯は、皮脂や油汚れの付いた衣類を洗濯機の中に入れて水を注ぎ、洗剤(主成分は界面活性剤)を入れて攪拌します。細かい皮脂や油汚れのかたまりを界面活性剤の疎水基が球状に取り囲み、親水基を外に向けて、いが状になります。親水基は洗濯機の水と親和性が高いので、皮脂や油汚れは、本来は溶けにくいはずの洗濯水に溶け出して、衣類がきれいになるというわけです。

同じような現象は、マヨネーズでも見られます。マヨネーズの原料は、植物油と酢、卵の黄身、その他に香辛料や調味料を使います。この中の酢は、水と性質が似ています。植物油と酢を攪拌してもマヨネーズはできません。そこに卵の黄身を加えて攪拌すると、黄身に含まれているレシチン(リン脂質)が界面活性剤の働きをして植物油を取り囲み、酢とコロイド状になって分離しなくなります。

界面活性剤を作る微生物

一方、泡に注目すると、界面活性剤は気体と液体の境界に集まるという性質があるので、泡同士が隣り合った泡沫に濃縮されています。私は、この泡をうまく利用できないかと考えました。

微生物の中には、界面活性剤を作るものがあります。微生物は界面活性剤を細胞の外に出します。細胞外の液中に増えた界面活性剤は、その性質のために液面上の泡に集まります。今、微生物を使ったバイオサーファクタント(微生物が作る界面活性剤)の研究を、私を含め、多くの研究機関や企業が進めています(図1)。バイオサーファクタント、いわゆる“環境に優しい洗剤”や、その安価な製造方法の開発が急務となっています。バイオサーファクタントが安価に製造できるようになれば、原料を石油に依存している、分解しにくい界面活性剤を減らすことができます。

図1 バイオサーファクタント(微生物が生産する界面活性物質)バイオサーファクタントを作る微生物の培養では、培養液に空気を入れると培養液の上に泡沫層が生じる。その泡にバイオサーファクタントが濃縮されているので、泡が吹きこぼれないように発泡を制御する必要がある。

私の研究室では、界面活性剤を作り出す微生物をタンク内の液体のところで増殖させ、作られた界面活性剤は泡に集まるので、その濃度が高くなった泡を抜き出すという方法をとっています。そうすると、目的の界面活性剤の濃縮液を取り出すことができます。抜き出す溶液の量は少なくなって、分離する効率がよくなります。

大量に生産するためには、タンクの容量を大きくして液量を増やし、微生物を培養します。培養の途中たくさん泡が発生してしまい、泡が大きくなってかさばると、タンクからあふれないように液量を少なくしなければなりません。タンクの容量をフルに使えないとロスが出てしまいます。それは、コストアップにつながります。また、タンクの泡があふれてこぼれ出ると、目的の界面活性剤を作れません。泡の発生をコントロールするには、高度な技術が必要です。

つい先日も、企業から泡の発生を抑える方法について相談があり、オンラインで対応しました。企業秘密もあって、あまり詳しいことは知らせてもらえないまま相談を受けましたが、教えていただいた情報では、泡の発生を抑えるのは難しいように感じました。

表面張力を下げる物質

私の研究室でバイオサーファクタントを作る研究は、納豆菌から始まりました。きっかけは、学生の卒業研究でした。学生の一人が、納豆菌が作り出すアミラーゼ(デンプン分解酵素)が、泡のほうに移動するのか、それとも移動しないのか、移動する場合はどれくらいの量が移動するのか、などの研究を行っていました。学生は、アミラーゼを増やすために、市販の納豆を買ってきて納豆菌を培養していました。私は、その研究を指導していて、納豆菌の培養液の表面張力が極端に下がったのに気づきました。

水の表面張力は、72mN/mで、納豆菌を培養する前の培養液は、水に近い値でした。ところが、納豆菌を培養した後の培養液を測定すると、約30mN/mと水の半分以下に下がっていたのです。

これは、なぜだろう? 何か表面張力を下げる物質が作られているのではないかと仮説を立てて、培養液中の物質を調べました。その結果、表面張力を下げる原因となった物質である界面活性剤は、サーファクチン(納豆菌が作る環状ペプチド)であることがわかりました。

納豆菌は、バチルス・サブチルス(Bacillus subtilis)という微生物(枯草菌の一種)で、納豆菌が作るサーファクチンは1960年代後半に見つかった物質でした。サーファクチンは、すでに大手化学メーカーが利用法や製造法などについて研究を進めていました。サーファクチンは、極微量でも界面活性の効果が高く、肌への浸透性も高いという性質があります。その特徴を生かして、現在では化粧品のクレンジング剤や乳液などに実用化されています。

ちなみに、納豆菌が作る界面活性剤とは、あのネバネバの成分ではありません。ネバネバの正体は、ポリグルタミン酸という物質です。

その他にも、いろいろな企業から、「バイオサーファクタントを作りたい、作ってみたい」という相談が寄せられます。それは、特に欧州各国では、消費者の環境に優しい天然由来の原料で作られた商品を求める欲求が高くなっているからだと思います。日本でも、少々高くても、環境に配慮する視点から商品を選択する消費者が増えつつあります。この傾向は、世界的な流れだと感じています。

私の研究は、界面活性剤をいかに効率よく作るかがテーマの一つになっていますが、実は、私の研究は学生時代の「泡を消す研究」から始まりました。私は、機械的、物理的な方法を駆使して、タンクから泡があふれないような装置を研究し、博士号を取りました。そして、工業生産の工程で生じる泡トラブルを機械的に取り除く消泡技術の研究を、今も継続して行っています。

せっけんの泡や、大豆を煮るときのサポニンの泡でしたら、少量ですから、温度を下げたり、差し水をすれば消えます。それに対して、工場の大規模なプラントで泡を消そうとすれば、消泡装置を使用する機械的な方法か、消泡剤を使用する化学的な方法のどちらかになります。私の専門は前者です。

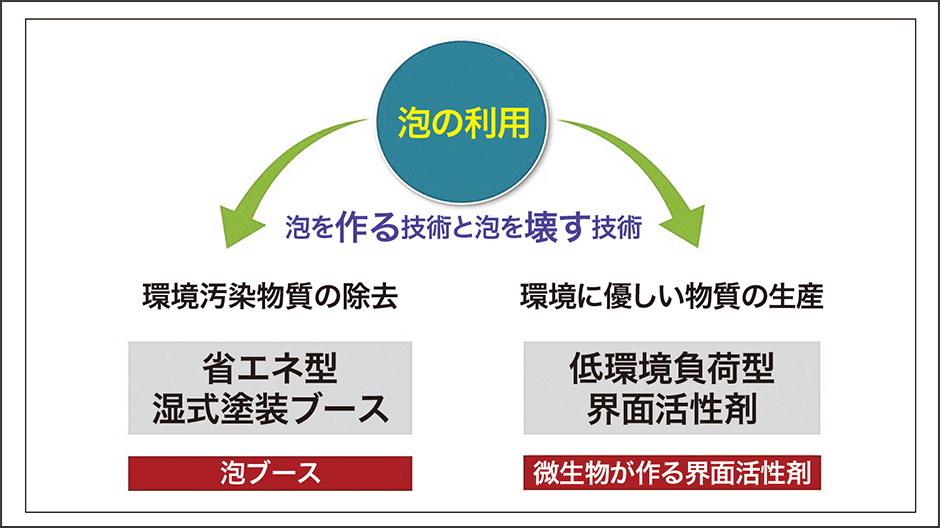

泡を作る技術と消す技術

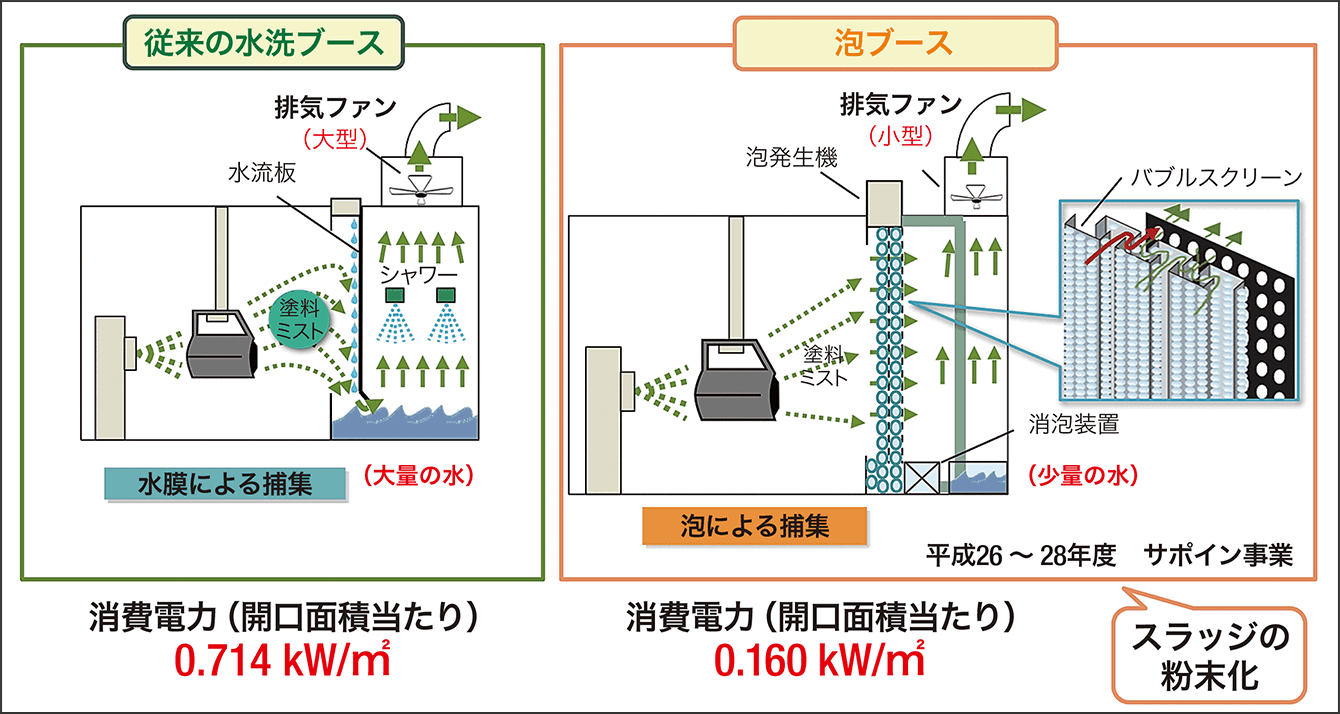

機械的な消泡装置の一般的な方法は、翼タイプの消泡装置を回転させる方法です。その他に、ミストを吹きつけるスプレー型消泡装置、回転円板型消泡装置などがあります。私はその研究で身につけた消泡技術で、効率的な省エネ型湿式塗装ブース(泡を利用する塗装ブース)の開発に携わりました(図2・3)。

図2 省エネ型湿式塗装ブース竹園教授が開発に携わった省エネ型湿式塗装ブース。塗装の工程で発生した塗料ミストを、発生した泡に吹きつけて捕集し、排気する。従来の水洗ブースと比べて、消費電力と稼働時騒音を減少できた。

図3 泡を利用した環境負荷低減泡を消す研究(泡ブース)と、泡を作って利用する研究(バイオサーファクタントの効率的生産)は、ともに環境負荷の低減に寄与する。

消泡剤を使用する化学的な方法について身近な例としては、豆腐の原材料に「消泡剤」とあるのをご存じの方も多いと思います。前にも触れたように、泡は同じ種類の界面活性剤で覆われて、表面張力のバランスが保たれています。そこに、泡の界面活性剤とは異なる界面活性剤が近づいてくると、泡の界面活性剤の間に入ってしまうことがあります。そうすると、泡の表面張力のバランスが崩れて、ちょっとした振動や衝撃でパチンと割れてしまいます。そういう働きをする界面活性剤を消泡剤として使っているのです。

泡の構造と似ているものに、細胞の外膜があります。細胞の外膜は、疎水基と親水基を持つ界面活性剤と似た特徴のリン脂質が、疎水基が向かい合うように、二重に並ぶ構造になっています(図4)。外膜は丈夫にできていますが、ウイルスの外膜(エンベロープ)は、濃度70%以上の薬用アルコールによって破壊されてしまいます。新型コロナウイルス対策としてアルコール消毒が奨励されるのは、このためです。

図4 界面活性剤とミセルの構造ミセル(左)が疎水基を内側に向けて、親水基が水に接するように集まるのに対して、細胞膜(右)はリン脂質が二重構造になっている。

泡は、子どもたちが大好きです。特に、体がスッポリと入るぐらい大きなシャボン玉を作ると、大喜びです。私も、子どもが小さい頃には、市販されている家庭用台所洗剤に少量の砂糖を加えてシャボン玉を作っていました。こうすると、大きなシャボン玉ができて割れにくくなります。砂糖にはまわりにある水の分子を抱え込んでなかなか離さない性質があります。シャボン玉に砂糖を加えると、シャボン玉の膜から水分が蒸発するのを抑えるので、シャボン玉は割れにくくなるというわけです。

私は、これからも、泡を作る技術と泡を消す技術の両面から研究を続けるつもりです。泡はとても面白いですよ。