近年、ロボットは格段の進歩を遂げ、機能や動作の完成度は目を見張るものがある。中でも人間の姿をしたヒューマノイドは、その多様な可能性から注目されている。しかし皮膚はシリコンゴムでできていて、見た目もさることながら、質感は少々不気味だ。もし生きている皮膚組織をまとうことができたら不気味さも解消し、人間により近づける―。このような生体素材と機械の融合の研究が進んでいる。SFの世界がいよいよ現実になりつつある。

イラストレーション/北澤平祐

近年、ロボットは格段の進歩を遂げ、機能や動作の完成度は目を見張るものがある。中でも人間の姿をしたヒューマノイドは、その多様な可能性から注目されている。しかし皮膚はシリコンゴムでできていて、見た目もさることながら、質感は少々不気味だ。もし生きている皮膚組織をまとうことができたら不気味さも解消し、人間により近づける―。このような生体素材と機械の融合の研究が進んでいる。SFの世界がいよいよ現実になりつつある。

「不気味の谷」という言葉がある。

人間は単純な機械よりも、人間に似るにつれてロボットに親近感を高める。しかし、あるポイントを越して人間に似すぎてくると親しみが減少し、不気味の谷に落ちる。そこからさらに、ロボットが人間と見分けがつかないほどに似てくれば、親近感はまた高まってくるという説である。

東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授は、ロボットに生体素材を使う研究を行っているが、ロボットに細胞を使うことで不気味の谷を克服できるかもしれないという。

「人間同士は不気味の谷というのを感じません。ですが、そこにいるのが人間だとなぜわかるのか。しぐさや受け答えなどさまざまな要素がありますが、見た目も重要な要素の一つだと考えています」

これまで人間に似せたロボット、ヒューマノイドの皮膚によく用いられてきたのはシリコンゴムだった。写真や映像に収めると、人間か機械かすぐにはわからないほどだった巧緻だったという。だが、実物を見ると、皮膚ではないことははっきりわかる。

「そこで我々は生きた細胞で作られた皮膚組織をロボットがまとったら、ひょっとしたら不気味の谷を越えられるのではないかと考えました。そこから皮膚を培養して、ロボットに取り付けることを考えました」

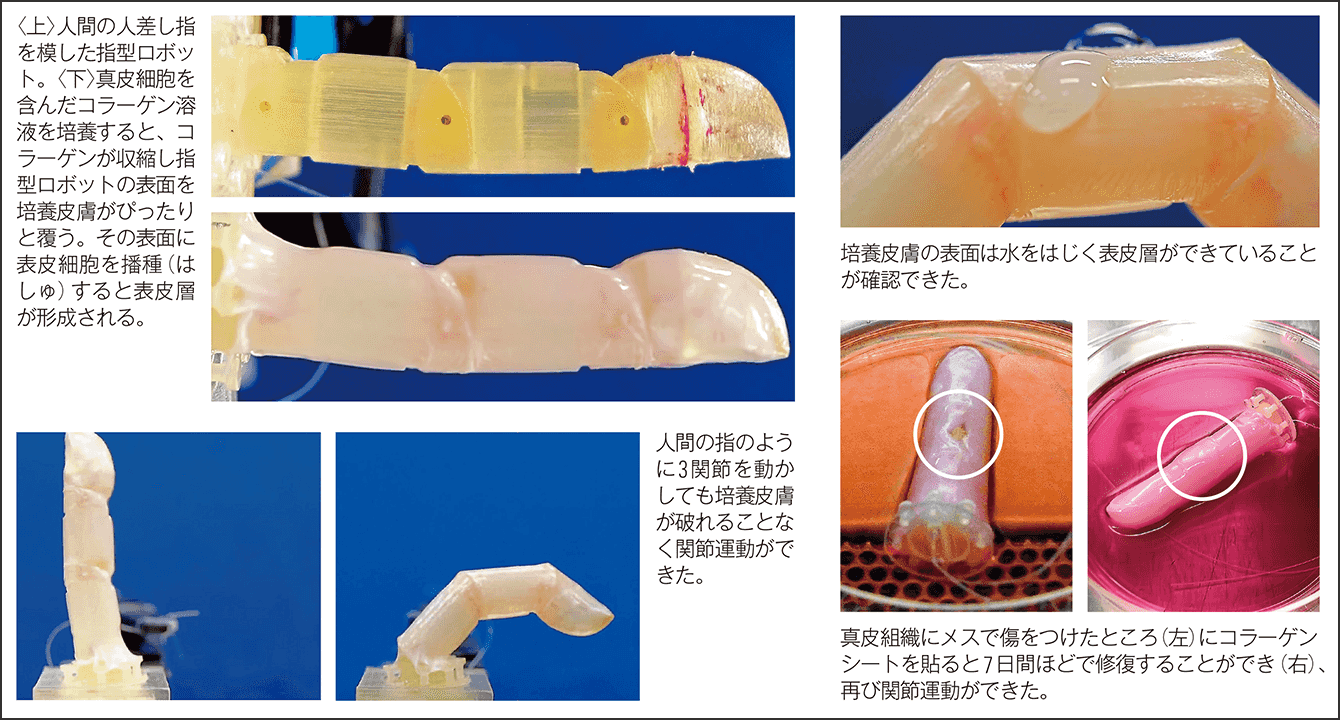

竹内教授らが作製した指型ロボットは、人工培養した生きた皮膚に覆われている。皮膚の最も外側にある「表皮」とその下にある「真皮」で成り立っており、厚さは1.5㎜ほどである。

本物そっくりのアプローチだったので、海外から義手や義足に使えないのかという問い合わせが何件も届いた。

培養皮膚はこれまでも医薬品の試験素材などで利用されていたが、ロボットのような立体の機械に使うことで、生体素材と機械の融合をした例は世界で初めてだという。

このようにロボットが生きた皮膚をまとうことのメリットとしてはまず見た目が人間に近づくことだというが、それ以外にどんなメリットがあるのだろうか。

竹内教授は2番目に機能性を挙げる。皮膚の細胞は生きているので、傷をつけてもコラーゲンシートを貼ることで細胞が分裂して自力で修復することができるという。

図 培養皮膚で覆われた指型ロボット

「傷をつけたときに元に戻る自己修復や、細胞が増えることができる自己増殖というのは、生物が持っている極めて優れた機能で、ほとんどの工学者はそのような機能をロボットに持たせたいと思っていましたが、人工物ではなかなか再現できない大きな課題でした。しかし、細胞を使えばいとも簡単にそれらができるのです」

例えば、皮膚には無数のセンサーが付いていて、指で触ると、どこをどのくらいの力で触ったか、そのときの温度は大体どれくらいかがわかったりする。そのような機能は、これまでの人工物ではロボットに搭載できていないという。

「ところが皮膚を使うことによって、生物が持っているセンサーのような機能をロボットに移植することができるかもしれません」

3番目のメリットとしては、環境への配慮があるという。

「生体素材は、燃やすこともできるし、土にも還るといわれています。

それと、例えば牛から作った細胞でロボットを作り、それが動かなくなったり、人間のおなかがすいたりしたときには、切り出して食べることだってできるわけです。“アンパンマン”みたいなものです。おなかがすいたときに、僕の顔を食べてと。つまり、食べられたり、土に還ったりすることは、環境に極めて優しい材料だということになる。今後ロボット社会になったときに、ロボットに関しても最後の廃棄、リサイクルをどう考えていくかということは必ず課題になってくるはずでしょう」

金属、プラスチックなどの人工物の部分はリサイクル可能な材料で作り、それ以外の部分を全部細胞で作っていくことで循環型の社会を実現できるかもしれないと竹内教授は話す。

「僕らの研究室が目指すのは、究極のバイオハイブリッドロボットを作ることです。 自動運転もヒューマノイドもスマートフォンも、今まで工学はどんどん進化し、いろいろなものが人工物でできあがってきました。けれども、この人工物を使ったものづくりには限界があると考えています」

バイオと機械のハイブリッド、バイオハイブリッドの考え方は、人工物で作れない機能を生物そのものの素材を使ったシステムで作っていくものだという。

例えば、犬の鼻は人間の鼻の数千から1億倍感度が良くて、災害救助や麻薬や爆発物の発見などさまざまな場面で活躍している。けれども、犬の鼻に匹敵する超高感度なセンサーを人工物で作るのはなかなかできないという。

さらに筋肉や脳も、エネルギー効率が高いシステムである。

「脳を例にとってみると、脳よりも計算処理速度が速いコンピュータとして、スーパーコンピュータがあります。これは国が数千億円かけたもので、消費電力は12MW、つまり12×106Wという想像を絶する電力を使います。

一方で、脳の消費電力はだいたい20Wだといわれていて、思いっきり物事を考えたり集中したりしても21Wくらいです。20Wってすごく暗い電気ですよね。そのくらい生物というのは、工学者にとっては、魅力的な機能を持ち合わせたシステムなんです」

細胞を使ったロボットは、皮膚だけにとどまらないという。皮膚をまとったロボットは、今までとまったく異なる機能をロボットが獲得していく構想の第1段階だったという。

「今後は皮膚だけではなく、生きた細胞でまとわれていて、 体の動きも筋肉で動くようなロボットを作りたいと思っています。そうなると、細胞をずっと生かし続けないといけないので、バイオハイブリッドロボットも食事をする必要があるかもしれません。食料だとお金がかかってしまうので、食料廃棄物などの利用も考えられます。また現段階の皮膚は1カ月ももちませんが、今後は細胞を維持するために、血液を作る臓器も必要となります。それらの臓器を、iPS細胞を使った再生医療で作ろうというプロジェクトが進んでおり、それもロボットに移植可能ではないかと考えます。そして将来、人間が困ったとき、ロボットの臓器を移植するということもできるようになるかもしれません」

細胞を使ったものづくりの中で発生してきた技術として、肝臓やすい臓、 心臓、脳神経を使った組織を作ってきたという。さらに、竹内教授は牛の細胞を増殖させて作る培養肉の研究も行っているが、これもロボットに応用可能である。

「筋肉で動くロボットは、音を立てないんですね。そして、すごく柔らかい動きをします。無音で動かすことができるというのは生物特有の機能です」

バイオハイブリッドロボットを作るには、細胞をロボットの中に取り込み、細胞をあたかも機械部品のように扱う技術が必要となってくる。

「それらを医学や薬の開発に応用したり、生物学へ応用したりしてきました。皮膚は化粧品の開発にも応用しています。

これらの技術を最終的に全部まとめて、ロボットに集約していこうというのが、今の我々の大きな方向性です。究極的にはすべて細胞でできたロボットを作ることが目標ですが、それはまだ先の科学になると思います」

「生きた」ロボットがいる世界は面白そうな未来であると同時に、一抹の不安を感じるという声も少なからず届くという。

「そのような不安感に対して、まずは言語化することが大事だと思います。そんなものを作っていいのか、そんなものが世の中に出てきたときになんかちょっと不安、という心配もあると思います。我々は社会との対話を通じて、真摯にその課題を解決していかなければなりません。僕ら科学者は好き勝手に作りたいものを作るわけではなくて、社会の価値観や生活スタイル、社会に与える影響を考えて受容されるロボットを作っていかなければならないと思っています」

竹内教授が生体をロボットに使おうと考えたのは、今から20年以上前の大学4年生の頃だったという。昆虫規範型研究という、昆虫を見て優れた部分をロボット化する研究室に入った。

しかし、昆虫と同じようなものを作る技術が自分にはないと思って、昆虫の本体やパーツそのものをロボットに使うというアイデアを指導教授に提案したという。

「当時としては、『お前、変なこと考えるんじゃないよ』と怒られるような内容だったと思うのですが、尊敬する指導教授が『何の役に立つかわかんないけど、とにかく面白いからやってみよう』と自由にやらせてくれました」

そこで昆虫の脚をたくさん切って、電気刺激で動くかどうかを試した。けれども、いくらやってもうまく動かなかったという。

「そもそも昆虫が脚を動かしているんだったら、そのときに出している信号を計測しようと考え、生きた昆虫の脚に電極を挿して動いているときの筋肉の電気信号を計測してみました。そうしたら、僕らが脚を切り取って、与えていた信号とはまったく異なる波形が出てきた。きっと生物を勉強している人から見たら当たり前のことなんですけれど、僕は機械工学が専門で生物の知識は乏しく、計測してみて、初めてそのことを知りました。そして、切り取った脚にその電気刺激を与えてみたら、見事に生物と同じように脚が動いたわけです。そのときの感動が忘れられなくて、今でも研究者をやっています」

研究室に泊まり込むことも少なくなかった。昆虫から哺乳類、そのうちに細胞やタンパク質やDNAを使ったロボットを研究した。

「そのうち、細胞を組み合わせて、昆虫の脚のようなものができるのではないかと思っています。昆虫の脚をロボットとして培養することができれば、毎回昆虫の脚を切らなくても、大学4年生のときに味わった感動を工業製品として大量生産することもできるかもしれません」

バイオハイブリッドロボットを作るには、多岐にわたる知識が必要となる。竹内教授はかつては生物学の常識を知らなかったというが、専門外であるからこその強みもあるのだと話す。

「細胞や遺伝子を使うことは、基本的に生物学の知識がないとできないと思われがちです。しかし、実は知識がないことを出発点として研究することで、常識にとらわれない発想とかアプローチができることもあるのです。

そもそも生物学を専門とされている研究者は、ロボットに皮膚を培養しようなんて思わないのではないでしょうか。おそらく生命科学の神秘を明らかにしたいというモチベーションで研究されているので、生物を使ってセンサーを作ろうとかロボットの皮膚を作ろうなんて思わないでしょう。しかしロボットを勉強している僕たちにとってみれば、魅力的な素材を使って新しいものづくりをすることは、生命の神秘を明らかにすることぐらい興味深いことなのです」

一方で、そこで作られたもの自体が、生物学的に見ても面白いものだったりすることがあるという。異分野の研究者との共同研究を進めており、生物学や化学、医学、獣医学、芸術学や経営学までさまざまな分野の研究者が竹内教授の研究室には集まっている。

「異なる分野ですから、言語も考え方も違うのですが、お互い毎日ディスカッションしていると新しい発想が生まれてきます。異分野融合型の研究室であることは当研究室の面白さだと思っています」

今後はロボットだけではなく、いろいろな機械に生体素材を取り込んでいくことを考えている。

「ひげが生えるiPhoneができるかもしれないし、犬の鼻のセンサーによって腫瘍を見つける機械もできるかもしれない。これから日本の新しいものづくりが発生して、そこから新しい産業が生まれるのではないかと期待しています」